Die Europäer bedurften also der strengen Aufforderung jener Autorität, der sich auch João VI. unterwarf: der Medizin. Mitte des 18. Jahrhunderts folgten Lords und Earls dem Anraten britischer Hofärzte und ließen vorsichtig die See an ihre Haut heran. Der Landarzt Richard Russell hatte im Fischerdorf Brighthelmstone die spätere Thalassotherapie entwickelt, die Drüsenkranken Meerwasser verordnet. Der Gedanke war wirklich revolutionär: Das todbringende Meer konzentrierte nun in sich die Lebenskraft, die Meerluft ließ den Körper gesunden. Brighthelmstone wurde zu Brighton, dem bis heute wohl berühmtesten Seebad.

In vielen Seebädern entstanden auch Krankenhäuser, die die Badetherapie medizinisch flankierten, der Reichtum an Salzen, dazu Plankton, Algen und anderes aquatisches Kleingetier machten Meerwasser zum Multivitamin-Powerdrink des 18. Jahrhunderts.

Für die Entwicklung in Deutschland machte Georg Christoph Lichtenberg mit dem Besuch der englischen Seebäder eine »gute Entdeckung«, die er 1793 im Göttinger Taschen-Calender kundtat. Lichtenberg spielte die bereits etablierten Kur- gegen die neuen Seebäder aus, indem er erstere lobte, jedoch auf die noch heilsamere Wirkung des Meerblicks hinwies. Der Umweg über das Spa erleichterte mit Rücksicht auf kulturelle Gewohnheiten den Weg zum Strand erheblich. Nach einem positiv verlaufenen Probebad des Herzogs von Mecklenburg-Schwerin in der Ostsee entstand 1794 in Heiligendamm das erste deutsche Seebad.

Doch von Sinnlichkeit war der Strandaufenthalt auch nach Entdeckung der Seebäder noch weit entfernt. In Europa kamen zunächst die sogenannten bathing machines zum Einsatz, die teils noch Anfang des 20. Jahrhunderts in Gebrauch waren. Das waren mobile Bretterverschläge mit angeschlossenem Zelt, die vier bis sechs Personen aufnahmen. Ein Fuhrmann leitete das einspännige Gefährt ins Wasser, und die Badegäste, die sich unterwegs entkleidet hatten, stiegen, vor den Blicken der Umwelt geschützt, über eine am Gefährt befestigte Treppe hinab in die heilenden Fluten. Das Wasser musste übrigens kalt sein. John Floyer, Autor des Standardwerks History of Cold Bathing , empfahl 1702 eine Badetemperatur von unter zehn Grad Celsius!

Der Strand selbst hatte als Kulisse der Seebäder lediglich funktionalen Charakter, da er den Übergang ins flache Therapeutikum ermöglichte. Die Lust am Strand stellte sich mit den Seebädern keineswegs sofort und zwingend ein, begegnete man dort einer aufkeimenden »Vergnügungssucht« doch mit rigiden Baderegeln und beschränkte so den Strandbesuch auf das medizinisch notwendige Minimum. Da die Mediziner auch für die Seebäder von Anbeginn das Nacktbaden forderten, wird man leicht einsehen, dass jede Kulturgeschichte des Strandes zugleich auch seine Sittengeschichte ist. Seitdem die Lust am Meer erwacht war, hatten Behörden mit der Regelung der Geschlechter- und Textilienfrage zu tun. Historikern zufolge war Nacktbaden an englischen Küsten im 18. Jahrhundert die Norm, bei Männern noch weit ins 19. Jahrhundert verbreitet. In deutschen Seebädern war der ärztliche Rat nur mit Hilfe der Badekarren, also individuell und bei vollem Sichtschutz, umzusetzen. Am Strand trennten sich die Geschlechter und verhüllten sich in Ganzkörperwolle, die die Zeitläufte dann von Knöcheln und Handgelenken aufwärts Zentimeter für Zentimeter auflöste – bis zum Tanga und dem fio dental (»Zahnseide«), jenem textilen Nichts aus drei kleinen Nylondreiecken und etwas dünner Schnur, das die Brasilianerinnen in den 1970er Jahren zu tragen begannen. Wir kommen darauf zurück.

Lange waren die Bäder der (englischen) Aristokratie vorbehalten und damit tatsächlich so »exklusiv«, wie es in Zeiten des Massentourismus in der unnachahmlichen Paradoxie der Werbesprache heißt. Doch dann folgten die nouveaux riches nach, und damit war, in den Augen der Aristokraten, Snobismus und Vulgarität die Tür geöffnet. Um 1850 befand sich die britische Oberklasse in freiem Rückzug aus den heimischen Bädern und überließ die englische Küste der Mittelklasse und, später, von der Eisenbahn herbeigekarrt, den tuberkulösen Industriearbeitern aus den ungelüfteten Proletarierquartieren Manchesters oder Londons. So gewann die Meeresluft gesamtgesellschaftlich sanatorischen Wert. Den hatte sie auch für João VI.

»Das Bad tat ihm gut«, vermerkt der Berichterstatter knapp, und noch knapper: »Das Salzwasserbad machte Mode.« Der erleichterte Monarch ließ am Ort ein Badehaus errichten, das noch heute steht und das Museum der Stadtreinigung beherbergt.

Dass das königliche Bad schnell Nachahmer fand, ist leicht vorstellbar. Denn dank Telegraph und den immer dichter aufeinanderfolgenden Reisenden aus Europa kam die Kunde von der so erfolgreichen Thalassotherapie über den Atlantik. Und es war leicht zu erkennen, dass in Rio ideale Bedingungen für das Meerbad bestanden.

Hinzu kommt eine grundsätzlich andere Einstellung zum Bad. Kulturhistorisch neutralisierten sich in einem Durchschnittsbrasilianer gewissermaßen die indianische Badeleidenschaft auf der einen, das Erbe der wasserscheuen europäischen Vorfahren sowie das aus dem Mittelalter herübergerettete katholische Misstrauen gegenüber (gemeinsamen) Vollbädern auf der anderen Seite. Ganz praktisch wird unter der Tropenhitze die Abkühlung und Reinigung zum dringlichen Bedürfnis. Der junge deutsche Fremdenlegionär Schlichthorst will bereits in den 1820ern wissen, dass »jedes Frauenzimmer in der Regel vor dem Schlafengehen ein warmes Bad nimmt und in den Sommermonaten häufig vor Sonnenaufgang in der See badet«. Er findet selbst großen Gefallen am Seebad, denn er leidet an der ortsüblichen Hitze und Fauna. Ein Ausflug hat ihn zur Festung an der Praia Vermelha am Urca-Hügel geführt, von dem heute die Seilbahn zum Zuckerhut abfährt. Der Ort lag zu Schlichthorsts Zeiten zwei Wegstunden außerhalb der Stadt. Von der Festung schlängelt sich ein steiler Pfad den Telegraphen-Hügel hinauf. Schlichthorst befindet sich an der Nordspitze Copacabanas, auf dem Leme-Hügel.

Im Süden überblickt der Betrachter die Bucht von Copacabana und kann das Auge auf das weite Meer hinausschweifen lassen, wenn es nicht am Leuchtturm der kleinen, der Bucht vorgelagerten Insel hängen bleibt. Schlichthorst zieht es nach unten, denn »das Meer lockt mit süßen Schmeicheltönen zu sich herab … Blühende Myrthenwälder bekränzen das schneeweiße Gestade. Schnell sind die Kleider abgeworfen, der balsamische Hauch der See weht der brennenden Haut eine wohlthätige Kühlung entgegen.«

Sofern Schlichthorst hier um 1825 berichtet und nicht fabuliert hat, war er sicher einer der ersten Europäer, die in Copacabana – genauer: in Leme – den Sprung ins Meer wagten. Für Schlichthorst allerdings weniger Wagnis als Wohltat und Anlass für eine Theorie über die Textillosigkeit der Indios:

»Diese belebende Frische, womit das Wasser den Körper durchdringt, dieser sanfte Gegenreiz, der die verbrannte Haut erneuert und gegen den Stich von Millionen Insecten undurchdringlich macht – man muß beides erfahren haben: die Genüsse und die Beschwerden der tropischen Natur, um begreifen zu können, wie wohlthätig ein Bad unter diesem Himmelsstriche wirkt. Wie wäre es sonst auch möglich gewesen, daß dieser Theil der Erde von Menschen bewohnt wurde, die nackend gingen, wie die Natur sie schuf, hier, wo Alles zur Plage der Menschen lebt … Aber das Meer, die Flüsse, jeder Bach schützen gegen diese rastlosen Verfolgungen und so sehen wir die Urvölker, welche unter den Wendezirkeln wohnen, mehr im Wasser lebend als auf der Erde, und Kleider gänzlich verschmähend, weil sie wohl wissen, daß diese keine Sicherheit gewähren.«

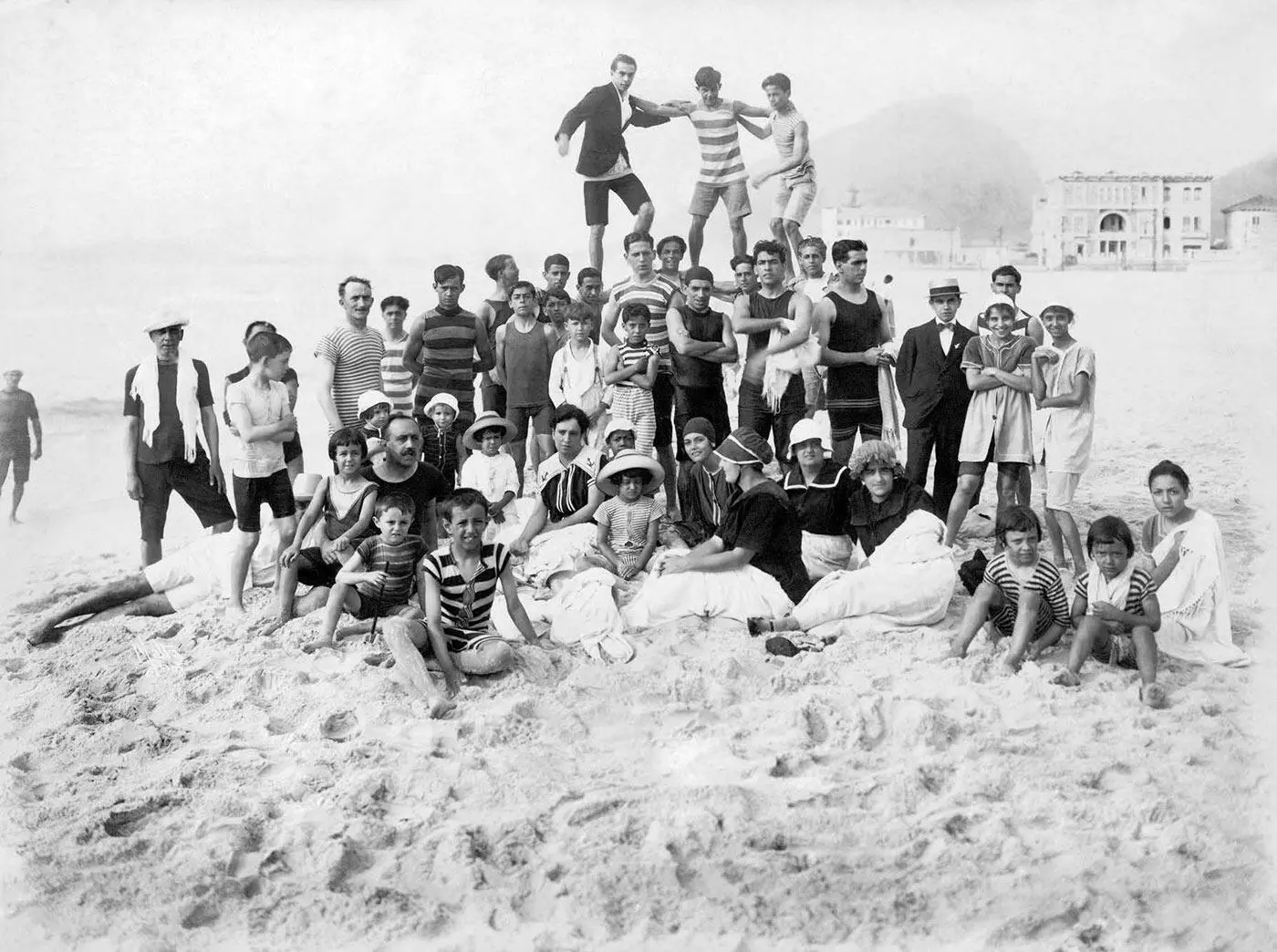

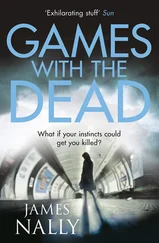

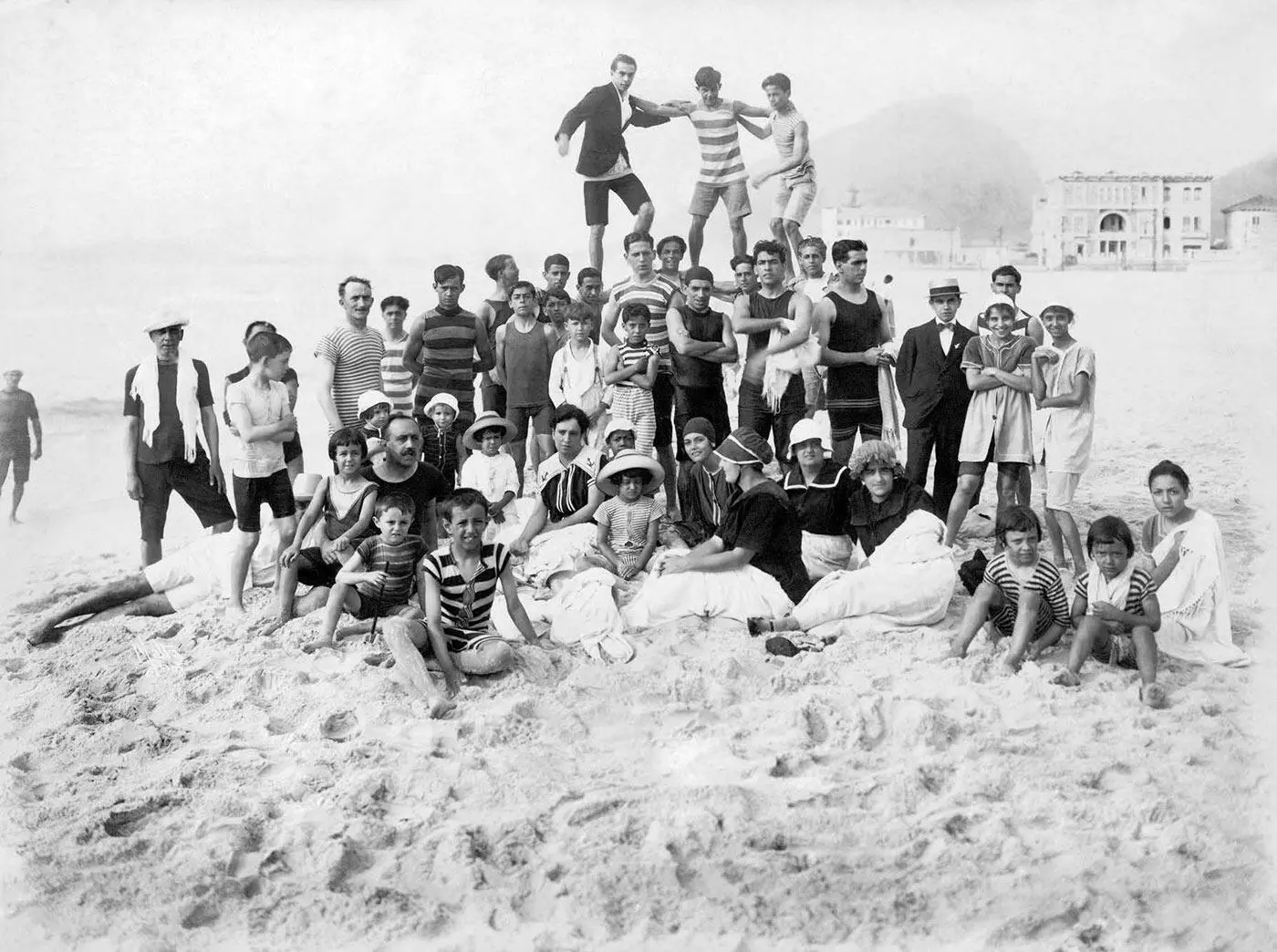

Strandgäste in Copacabana (1918)

Читать дальше