Die Auskunftspflicht der Behörden

Die Gewährleistung der Pressefreiheit bedeutet nicht nur, dass staatliche Organe die Presse in ihrer Arbeit nicht beschränken dürfen, sondern es ergibt sich daraus auch die Verpflichtung, die Pressearbeit in der Form aktiv zu unterstützen, dass zumindest auf Nachfrage der Presse alle notwendigen Informationen zur Berichterstattung zur Verfügung gestellt werden müssen. Nur unter ganz bestimmten Voraussetzungen, die abschließend in den Pressegesetzen der Länder geregelt sind, kann von der Auskunftspflicht abgesehen werden. Auch dieser Punkt sorgt häufig für Unverständnis in der Kollegenschaft. Wieso muss man diese oder jene Information zum jetzigen Zeitpunkt der Presse auf Anfrage mitteilen? Warum müssen wir zu diesem Thema Stellung nehmen? Auch diese Frage ist simpel zu beantworten: Es ist das Recht des Journalisten. Und hier schließt sich der Bogen zur Einführung dieses Kapitels: „Dazu sagen wir nichts“, ist meist nicht die probate Lösung, im Übrigen aber auch häufig dann nicht, wenn keine rechtliche Verpflichtung zur Auskunft besteht. Denn wer nichts sagt, über den wird geredet und die Deutungshoheit geht komplett verloren. Doch vorab solcher „pressetaktischer Erwägungen“ geht es hier zunächst nur um die rechtlichen Voraussetzungen und Einschränkungen.

Die Einschränkung der Pressefreiheit

Grundsätzlich ist die Behörde zu Auskünften an die Presse verpflichtet. Dieser Anspruch ergibt sich unmittelbar aus Artikel 5 (1) GG. Die Rechte aus Artikel 5 (1) GG finden ihre Schranken in den Vorschriften der allgemeinen Gesetze, den gesetzlichen Bestimmungen zum Schutze der Jugend und in dem Recht der persönlichen Ehre.

Dieser Auszug aus Artikel 5 GG schränkt die Freiheit der Presse ein. Die Einschränkung des Presserechts manifestiert sich vor allen Dingen in den Landespressegesetzen als allgemeine Gesetze, die in ihren Ausführungen hinsichtlich der Einschränkung der Pressefreiheit nahezu identisch sind. Zur expliziten Benennung der gesetzlichen Bestimmungen zum Schutze der Jugend und des Rechts der persönlichen Ehre in Artikel 5 (1) GG gibt es unterschiedliche Auffassungen, die unter anderem die These eines eher deklaratorischen Charakters dieser Formulierung stützen, um diese schutzwürdigen Güter besonders hervorzuheben. Da aber auch diese Rechte aus meiner Sicht vornehmlich ihren Schutz in den allgemeinen Gesetzen finden, vernachlässigen wir die explizite Benennung dieser Begriffe. In der alltäglichen Arbeit ist mir bislang kein Fall begegnet, in dem die rechtliche Definition dieser Begriffe oder daraus resultierende Einschränkungen des Presserechts zu Problemen geführt haben. Ist das im Einzelnen der Fall, so muss in der entsprechenden Fachliteratur nachgeforscht werden.

In Nordrhein-Westfalen gibt § 4 Landespressegesetz die abschließende Aufzählung der Fälle wieder, in denen die Presse keinen Anspruch auf Information gegenüber staatlichen Institutionen innehat. Aus Absatz 1 ergibt sich noch einmal expressis verbis das Informationsrecht der Presse.

§ 4 Landespressegesetz NRW: Informationsrecht der Presse

(1) Die Behörden sind verpflichtet, den Vertretern der Presse die der Erfüllung ihrer öffentlichen Aufgabe dienenden Auskünfte zu erteilen.

(2) Ein Anspruch auf Auskunft besteht nicht, soweit

1. durch sie die sachgemäße Durchführung eines schwebenden Verfahrens vereitelt, erschwert, verzögert oder gefährdet werden könnte oder

2. Vorschriften über die Geheimhaltung entgegenstehen oder

3. ein überwiegendes öffentliches oder ein schutzwürdiges privates Interesse verletzt würde oder

4. deren Umfang das zumutbare Maß überschreitet.

(3) Allgemeine Anordnungen, die einer Behörde Auskünfte an die Presse überhaupt, an diejenige einer bestimmten Richtung oder an ein bestimmtes periodisches Druckwerk verbieten, sind unzulässig.

(4) Der Verleger einer Zeitung oder Zeitschrift kann von den Behörden verlangen, dass ihm deren amtliche Bekanntmachungen nicht später als seinen Mitbewerbern zur Verwendung zugeleitet werden

In Absatz 1 manifestiert sich die Verpflichtung, Presseanfragen zu beantworten. Wichtig dabei: Es ergibt sich keine Verpflichtung zur aktiven Pressearbeit aus den rechtlichen Vorschriften der Pressegesetze. Immer wieder fordern Journalisten über nahezu jeden polizeilichen Sachverhalt informiert zu werden und führen dazu das Presserecht im Schilde. Das ist aber allerhöchstens dann legitim, wenn die Behörde die Veröffentlichung eines Sachverhaltes mit dem Ziel unterlässt, die Bevölkerung über einen allgemein bedeutsamen Sachverhalt im Dunkeln zu lassen. Das gilt sicherlich nicht für jeden Einbruchdiebstahl oder Verkehrsunfall. Aber: Aktive Medienarbeit ist heute aus den Polizeipressestellen nicht mehr wegzudenken. Auf der einen Seite benötigen Journalisten die Informationen der Polizei, um eine umfassende Berichterstattung über die Geschehnisse in einem regionalen Bereich überhaupt gewährleisten zu können. Auf der anderen Seite profitiert die Polizei als Lieferant der wirklich interessanten Geschichten aus dem Zuständigkeitsbereich einer Behörde natürlich auch von diesem Status. Denn die Journalisten könnten ohne die Informationen, die sie tagtäglich von den Pressestellen der Polizeibehörden erhalten, wohl keine aktuelle regionale Berichterstattung von Interesse für die Bürgerinnen und Bürger gewährleisten. Insofern können wir auch in dem Bewusstsein handeln, insbesondere für die Lokalpresse vor Ort ein überaus wichtiger Dienstleister und Informationsgeber zu sein. Aktive Pressearbeit, also das aus eigenem Antrieb ohne konkrete Nachfrage der Presse Veröffentlichen von Presseberichten über polizeiliche Sachverhalte, ist heute Alltagsgeschäft jeder Polizeipressestelle in Deutschland.

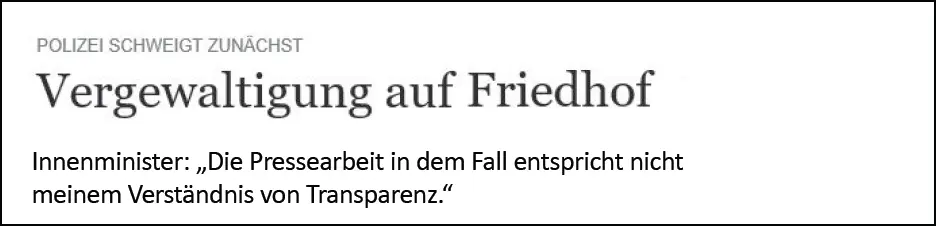

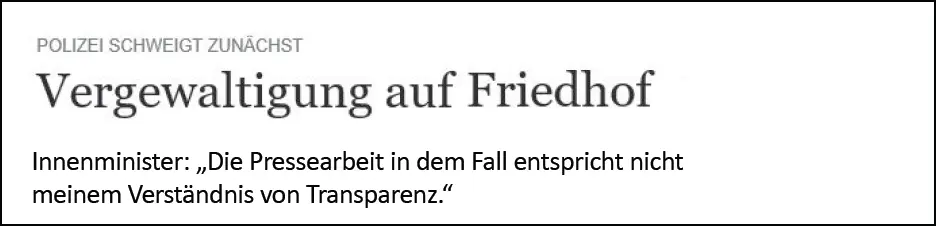

Regelmäßig bewegt die Pressestellen die Frage der aktiven Veröffentlichung, wenn beispielsweise Belange des Opferschutzes tangiert sind. Das ist zum Beispiel immer wieder bei Sexualdelikten der Fall. Auf der einen Seite steht das in vielen Fällen stark traumatisierte Opfer, dessen seelischer Schaden durch die Tat bereits immens ist und der durch eine aktive Berichterstattung, von Medien gegebenenfalls noch reißerisch präsentiert, zusätzlich verstärkt werden kann. Auf der anderen Seite handelt es sich um eine schwere Straftat, die in der Bevölkerung regelmäßig auch zum Anspruch auf umfassende Informationen führt. Schon jetzt ist klar, dass es sich um eine schwierige Rechtsgüterabwägung handelt. Dazu bewegt die Frage: Ist der Täter bekannt oder unbekannt? Können gegebenenfalls über eine aktive Berichterstattung Hinweise aus der Bevölkerung auf ihn erlangt werden, die zum polizeilichen Erfolg, nämlich zu einer Festnahme, führen? Und noch schwieriger wird es, wenn es Hinweise darauf gibt, dass der Täter einen Migrationshintergrund hat. Spätestens dann bewegen wir uns in einem hochpolitischen Minenfeld, wenn die Tat zunächst verdeckt gehalten wird, auch wenn das aus Gründen des Opferschutzes geschieht. Wenn sich bei Medien nur der Hauch des vermeintlichen Eindrucks einstellt, dass Informationen vielleicht auch zurückgehalten werden, um bestimmte politische Einschätzungen und Wertungen nicht zu befeuern, wird es für die handelnde Behörde extrem schwierig. Sie muss sich in einem solchen Fall auf entsprechende öffentliche Kritik einstellen, und häufig findet sich dann auch bei den politischen Entscheidungsträgern keine Rückendeckung mehr. Beispiele dafür gibt es aus der täglichen Pressearbeit zur Genüge. Wie geht man mit einem solchen Sachverhalt um?

Bild: Vergewaltigung auf Friedhof, „Minister kritisiert Pressearbeit“

Читать дальше