Nach der Wahl Hitlers zum Reichskanzler wurde es üblich, Nazi-Uniformen in den Gassen von Schwäbisch Hall, Hakenkreuzfahnen an den Häusern über dem idyllischen Fluss und geometrische nationalsozialistische Graffiti an den alten Steinmauern zu sehen. 101

Unentrinnbar griff der Antisemitismus um sich; die Gifte von Feindseligkeit und Abscheu begannen die Atmosphäre bis zu dem Punkt zu sättigen, an dem Juden als „Parasiten des Volks“ gebrandmarkt wurden. 102Nazi-Funktionäre, die sich darauf konzentriert hatten, Nichtjuden einzuschüchtern, die sich mit Juden solidarisierten, begannen Sanktionen und Gesetze durchzusetzen, die religiösen Hass legitimierten. Mit erschreckender Geschwindigkeit breitete sich der Nationalsozialismus in allen Bereichen der Gesellschaft aus. Obwohl Hoerlin selbst kein Ziel von Gewalt, Intoleranz oder Ungerechtigkeit war, erschütterten die Machenschaften der nationalsozialistischen Regierung seine Grundwerte in Bezug auf Menschenwürde und Menschenrechte. Die Universität, an der er studiert hatte, war dezimiert, seine Heimatstadt befleckt und die Bergsteigerwelt eingenommen worden. Das Ziel der Nazis von Gleichschaltung vereinigte private und öffentliche Einrichtungen unter dem böswilligen Schirm einer vereinheitlichten und zentralisierten Staatsstruktur. Der daraus resultierende Identitäts- und Integritätsverlust von Vereinen, professionellen Gruppen, Organisationen und Institutionen bedeutete, dass die Nationalsozialisten die völlige Kontrolle über die Künste, Gewerkschaften, Kirche sowie Freizeit- und Sportvereine besaßen. Gleichschaltung wurde für viele zu einem Fluch in Deutschland, „… ein Wort so rätselhaft und unpersönlich, dass es keine Vorstellung von der Ungerechtigkeit, dem Terror und dem Blutvergießen vermittelt, welches es umfasste“. 103

Die Nationalsozialisten sahen in dem prestigeträchtigen Deutschen und Oesterreichischen Alpenverein mit seinen 240.000 Mitgliedern 104ein besonders begehrenswertes Ziel für eine politische Vereinnahmung. Der Alpenverein, gegründet 1869, wollte es dem 12 Jahre zuvor gegründeten britischen Alpine Club gleichtun. Während aber der britische Alpine Club eine exklusive Gesellschaft war, die ausschließlich wohlhabende Personen mit einem Nachweis von bergsteigerischen Leistungen aufnahm 105, hieß das deutsch-österreichische Gegenstück alle Männer und Frauen willkommen, die an Bergen und Bergsteigen interessiert waren – unabhängig von Können, Klassenzugehörigkeit oder politischer Überzeugung. Mit diesem universellen Zugang stand der DuOeAV einzigartig unter den Alpenvereinen (wie z. B. in Italien, Frankreich oder der Schweiz) da und wurde zur größten alpinen Vereinigung weltweit. 106Während seiner Zeit in Peru war Hoerlin in den Verwaltungsausschuss des Vereins gewählt worden und hatte somit diese Funktion während einer stürmischen Periode inne, in der sogar die Existenz des Vereins bedroht war.

Schwäbisch Hall 1934. Die wehenden Naziflaggen an den Häusern sind in diesem Bild kaum sichtbar .

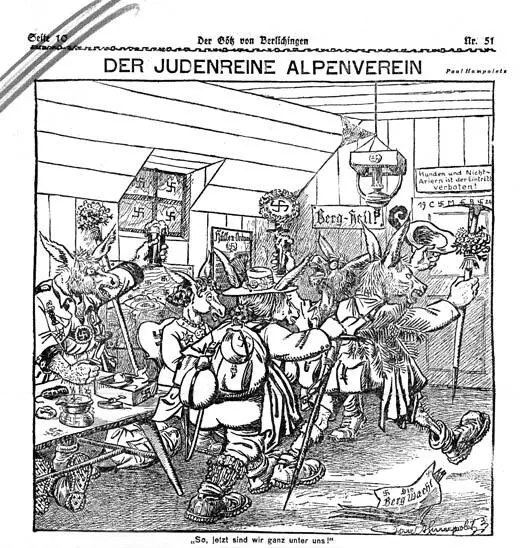

Die Geschichte des Alpenvereins ist reich an Debatten um die Erhaltung der Reinheit der Natur und ob der Bau und die Unterhaltung von Hütten mit diesem Ziel vereinbar seien. Seine Leiter bekämpften bitter die „Mechanisierung, Materialisierung, Kapitalisierung und Industrialisierung der Berge“ 107bei ihrem Versuch, jene touristische Erschließung einzudämmen, welche durch das Vordringen von Eisenbahnen, Seilbahnen, Straßen und Hotels in die alpine Landschaft erst ermöglicht wurde. Zu Beginn des 20. Jahrhunderts kam eine weitere heiß diskutierte Angelegenheit hinzu: der Antisemitismus. Einige Sektionen des Vereins, insbesondere in Österreich, verweigerten jüdischen Bewerbern die Mitgliedschaft. 1924 bezog die Vereinsführung keine konkrete Stellung und zitierte ihre langjährige Politik der offenen Türen und Enthaltung von politischen Dogmen. Trotzdem riet man jüdischen Bewerbern dazu, Mitgliedschaft in Sektionen ohne den so genannten „Arier-Paragrafen“ zu suchen. 108Währenddessen war Antisemitismus in den Alpen nur allzu weit verbreitet. Boshafte Zeichen auf Wegen und Hütten wiesen jüdische Bergsteiger ab und die Erlaubnis zur Benutzung von Alpenvereinshütten wurde ihnen oft nicht erteilt. Die Münchner Neue Deutsche Alpenzeitung war angemessen empört:

„Ihr heftet an die Schwelle eurer Schutzasyle die Frage nach Herkunft und Blut und vergesst stattdessen auf Geist und Fühlen! Ihr forscht nach Stammbaum und Schädelform und überseht den Herzschlag und den Seelenklang. Was wird das Ziel, das Ende sein?“ 109

Die Angelegenheit war auf der Türschwelle des Vereins gelandet, nachdem sich 1921 in Wien die neue Sektion „Donauland“ formiert hatte, die vornehmlich aus jüdischen Mitgliedern bestand. Sie hatte nur eine kurze Lebensdauer. Während der Jahreshauptversammlung des Alpenvereins 1924 stimmten 89 % der Vertreter aus Deutschland und Österreich für den Ausschluss von Donauland. Unter dem Druck der österreichischen Sektionen, aus dem Alpenverein auszutreten, falls Donauland nicht aufgelöst werden sollte, empfahl das Führungskomitee den Ausschluss, um den Einklang zwischen den deutschen und österreichischen Bergsteigerbünden zu wahren. Man hoffte, eine politische Rolle bei einer Vereinigung beider Länder zu spielen, die über das Bergsteigen hinausging, und wollte verhindern, dass weitere Streitigkeiten den Verein von seinem Fokus ablenkten, die Alpen vor Tourismus zu schützen. 110Gleichzeitig fürchtete der Verein die Ausbreitung des Antisemitismus und ordnete offiziell ein Moratorium in der Frage der jüdischen Mitgliedschaft für die kommenden acht Jahre an.

Der heutige Alpenverein bezeichnet die Versammlung vom Dezember 1924 als das dunkelste Kapitel seiner Geschichte. 111Es wurde weithin als öffentliche Denunzierung von Juden angesehen, auch wenn die Haltung des Vereins differenzierter war. Die Frage von Juden als Mitgliedern blieb bis 1933 unbeantwortet und kam mit dem Beginn des Dritten Reichs erneut auf. Obwohl die Wahl Hitlers von einigen Sektionen des Vereins bejubelt wurde, blieb die Mehrheit ruhig. Manche signalisierten ihre Einwilligung. Die Sektion München empfahl beispielsweise, so oft wie möglich die Hakenkreuzflagge an ihren Hütten zu hissen. 112Diese Verneigung vor den Nationalsozialisten reichte kaum aus, die neue Bürokratie von weiteren Einmischungen abzuhalten. Hitler ernannte einen neuen Reichssportführer, Hans von Tschammer und Osten, und trug ihm die sofortige Umsetzung der Gleichschaltung auf. Alle organisierten Formen sportlicher Betätigung wurden in den Staatsapparat der Nationalsozialisten einverleibt. Anfangs wurde für den Alpenverein noch eine Ausnahme gemacht. Da er landesweit ein hohes Ansehen genoss und sich unter seinen Mitgliedern hochrangige Nazi-Funktionäre befanden, wurde er – zumindest vorübergehend – verhätschelt. Es gab allerdings einige Bedingungen. Als sich der Reichssportführer im Juni 1933 mit Vertretern des Vereins traf, versicherte er ihnen, dass der Alpenverein nicht aufgelöst werden würde, wenn er sich der nationalsozialistischen Doktrin in der Judenfrage anschlösse. 113Oder einfach gesagt: Der Preis für die Unabhängigkeit der größten deutschen Bergsteigervereinigung war die Annahme ausschließlich arischer Mitglieder. 114

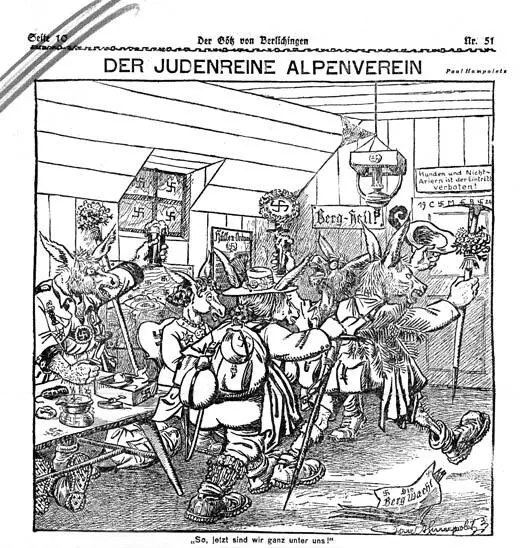

„Der judenreine Alpenverein“, Karikatur von Paul Humpoletz, in: Der Götz von Berlichingen, Nr. 51, 1924; Historisches Archiv des OeAV, Innsbruck

Читать дальше