21Vgl. Ludwig Kießling. https://de.wikipedia.org/wikiILudwig_Kie%C3%9Flingabgerufen am 19. 01. 2016.

22Vgl. Giesenhagen, Karl Friedrich Georg. https://www.deutsche-biographie.de/sfz20949.htmlabgerufen am 19. 01. 2016.

23Vgl. Korff, Gustav . https://www.deutsche-biographie.de/sfz44547.htmlabgerufen am 19. 01. 2016.

24Vgl. Technische Hochschule München, Programm 1921, 1922, München 1921, S. 80–84 und Peter Aufschnaiter zum Gedenken, Kitzbüheler Anzeiger 27. 10. 1973, S. 5–7, 5.

25Vgl. Brief von Peter Aufschnaiter an Haji Aga Shirazi & Son, Booksellers and Publishers vom 15. 12. 1941, India Office Records IOR/4P6J/8/36, British Library, London.

26Diplomurkunde für Peter Aufschnaiter der Technischen Hochschule München, Stadtarchiv Kitzbühel, Personenakte Peter Aufschnaiter.

27Jahresbericht des A.A.V.M. 1926/27, S. 6.

28Walter Schmidkunz: Die Alai-Pamir-Expedition, Mitteilungen des Deutschen und Österreichischen Alpenvereins Nr. 10 1928, S. 175–180.

29Fritz März: Vermerk über ein Gespräch mit Dr. Heinz Tillmann am 3. Juni 1997, Archiv des Deutschen Alpenvereins, München, Signatur Zeb, Sm 1. Offensichtlich empfand Tillmann diese Äußerung als charakteristisch für Paul Bauer. Sonst hätte er die fast 50 Jahre zurückliegende Aussage wohl kaum im Rahmen eines formellen Interviews, das vom Altvorsitzenden des Deutschen Alpenvereins geführt wurde, wörtlich zitiert. Dr. Tillmanns Sohn, Bernhard Tillmann, unterstrich in einem Gespräch am 17. 12. 2017, dass sein Vater Ende der 1990er Jahre im Vollbesitz seiner geistigen Kräfte war und sich detailliert an die Geschehnisse der Zwischenkriegszeit erinnerte.

30Vgl. Registrierungs-Antrag für amerikanische Einwanderungsvisumserteilung beim Amerikanischen Generalkonsulat München vom 26. 03. 1929, Stadtarchiv Kitzbühel, Personenakte Peter Aufschnaiter.

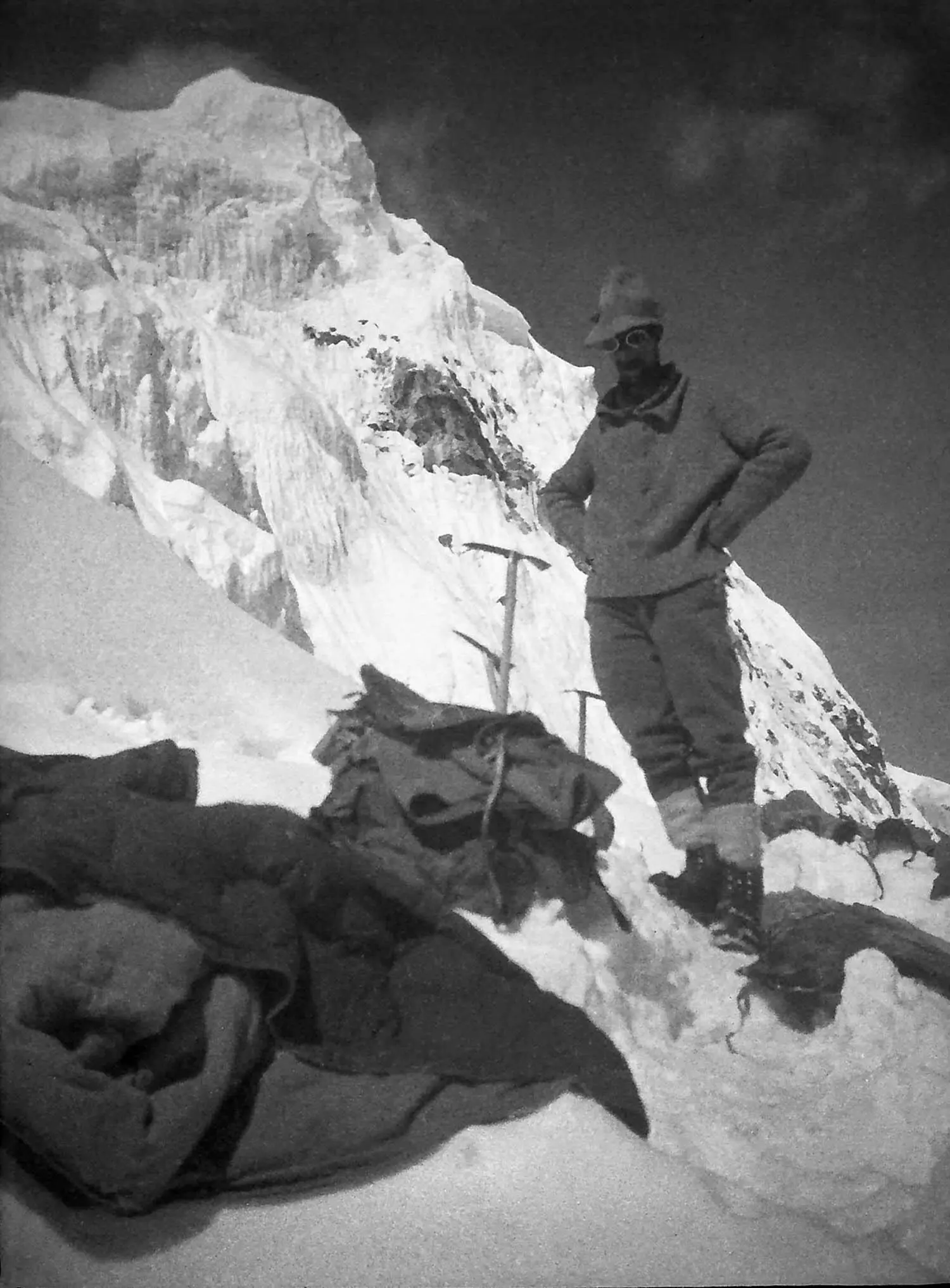

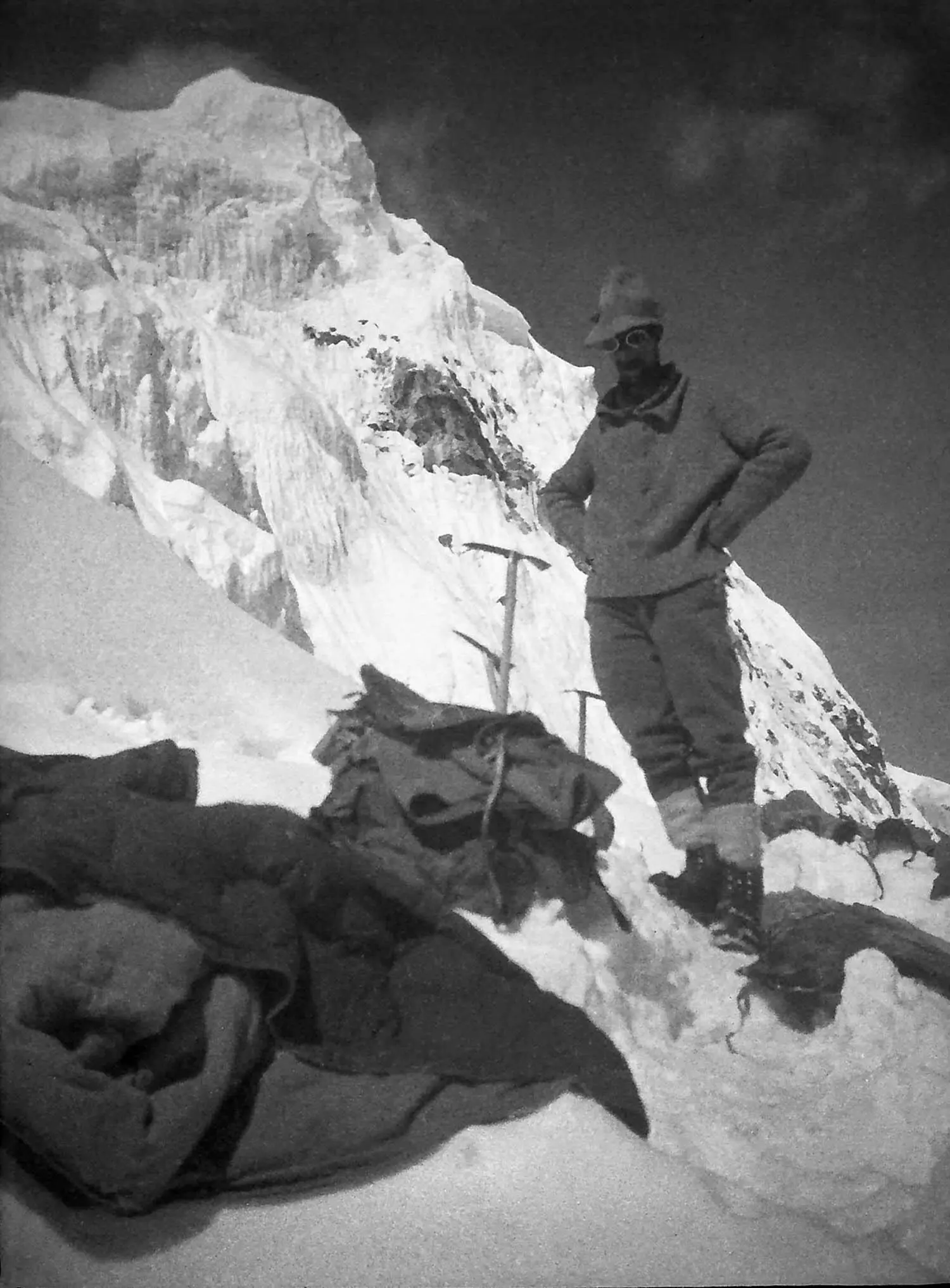

Aufschnaiter trug 1929 viel zum Achtungserfolg am Kangchenjunga bei. Nach der Expedition entdeckte er sein Faible für wenig besuchte Wildnisgebiete .

KAPITEL 3

ZWEIMAL AM KANGCHENJUNGA

Um die Jahreswende 1928/29 rückte der Himalaya für Paul Bauer „aus der nebligen Ferne, in der er für uns schwebte, in das Zielfeld; der Gedanke einer Reise dorthin verlor das Phantastische; die Erfahrungen der letzten Jahre ließen ihn durchführbar erscheinen. […] Ende Januar 1929 begannen die einleitenden Verhandlungen mit dem britischen Generalkonsulat […]“ 1

Im Februar 1929 verschickte Bauer ein Rundschreiben an die vorgesehenen zwölf Mitglieder der Expedition. 2Allesamt gehörten sie dem Akademischen Alpenverein München an; Eugen Allwein und Peter Aufschnaiter standen nicht auf dieser Liste. Die beiden im Durchschlagverfahren auf Dünndruckpapier kopierten Seiten des Rundschreibens begannen mit folgenden Worten: „Es ist mir klar geworden, dass wir im Jahre 1929 in den Himalaja müssen. “ Dann folgte ein 14 Zeilen umfassender tabellarischer „Reiseplan“, aus dem hervorging, dass der Achttausender Nanga Parbat im August und September des Jahres 1929 in einem Zeitraum von 42 Tagen „belagert“ werden sollte. Die „im allgemeinen reichlich bemessenen“ Kosten würden sich auf 2975 Reichsmark pro Mann belaufen. 3

Die Teilnehmer wurden aufgefordert, für ihre Ausrüstung selbst zu sorgen. Ein Wellness-Urlaub war nicht vorgesehen, aber immerhin würde die Expedition „etwas mehr Komfort bieten als die KK [Kaukasus-Kundfahrt], in den Hochlagern auch mehr als die Pamir. Sie wird aber mit einem möglichst kleinen Tross geführt werden und sich dadurch ganz wesentlich von P [Pamir-Expedition] unterscheiden. […] Das Geheimnis wird darin bestehen, dass wir unbedingt zusammenhalten und dass jeder alles nur Erdenkliche tut, um jeden anderen bei guter Laune zu erhalten, dass eine ganz selbstverständliche Disziplin herrscht, Einer muss anordnen. – dass wir vor keiner Arbeit, vor keinem Wetter, keiner Gefahr zurückschrecken, im Notfall alles selbst machen und uns schlimmsten Falles mit weniger als dem allernötigsten begnügen ohne die gute Laune zu verlieren.

Wissenschaft im Sinne der P wird nicht betrieben, es wäre aber schade, wenn jeder einzelne die Reise nicht zu Beobachtungen auf seinem Berufsgebiet oder einem ihm vertrauten Spezialgebiet benutzen würde […]

Ziel ist einzig und allein die Ersteigung der über 6000 Meter hohen Gipfel der Nanga Parbat Gruppe.“

Abschließend empfahl Paul Bauer den Expeditionsteilnehmern, sich über das Zielgebiet zu informieren: „Das Studium der Literatur ist sehr wichtig und jeder sollte sich über die Verhältnisse ins Bild setzen und zwar so rasch als möglich, [es] ist dabei aber mit einer gewissen Vorsicht vorzugehen, denn der Plan muss unbedingt geheim gehalten werden. Vorsicht beim Ausleihen der Bücher!

W i rm ü s s e nd i eS a c h eu n b e d i n g tg e h e i m h a l t e n.“ 4

Unter dem Deckmantel der Verschwiegenheit engagierte sich Paul Bauer für die Umsetzung seiner Expeditionspläne. Am Mittwoch, den 6. März 1929 trafen sich der Zweite Vorsitzende des DuÖAV, Prof. Raimund von Klebelsberg, und der Münchner Geheimrat Dr. Gustav Müller in Innsbruck. Müller war ein enger Vertrauter Paul Bauers und gehörte wie dieser sowohl der Alpenvereinssektion Hochland als auch dem AAVM an. Anhand eines laut Klebelsberg von Bauer gefertigten „einigermaßen ausführlichen“ Elaborats stellte Müller den Plan einer Expedition in das Gebiet des Kangchenjunga in Sikkim vor, die im Juli und im August desselben Jahres am Berg tätig sein würde. In einem handschriftlichen Vermerk notierte der Geograf Klebelsberg seine erheblichen Bedenken bezüglich eines solchen Unternehmens mitten in der Monsunzeit. 5

Ein Rundschreiben, das Klebelsberg am 8. März 1929 an sechs internationale Fachleute für das Expeditionswesen verschicken ließ, informiert über Bauers Vorhaben:

„[…] Eine erstklassige Münchner Bergsteigergruppe plant für Juli und August 1929 den Versuch einer Ersteigung des Kangchenjunga und benachbarter Gipfel in Sikkim. An der Spitze der Gruppe steht Notar Dr. Bauer aus München, der sich mit seiner Mannschaft im vorigen Jahr im Kaukasus sehr bewährt hat und einer der Teilnehmer wäre cand. Phil. Karl Wien aus München, der bei der Besteigung des Pic Kaufmann [früherer Name des Pik Lenin] mit war. Die Unternehmung ist grössten Teils auf eigene Kosten und auf Rechnung anderer Geldgeber vorgesehen, der Deutsche und Oesterreichische Alpenverein hätte die Möglichkeit, mit einem verhältnismäßig geringen Zuschuss (15000 RM) die Unternehmung zu der seinigen zu machen. Diesfalls würde rasche Beratung und Beschlussfassung erforderlich.“ 6

Wie waren Paul Bauer und seine Gefährten wohl auf den Gedanken gekommen, statt des damals als relativ einfach eingeschätzten 8125 Meter hohen Nanga Parbat den 8586 Meter hohen und viel schwierigeren Kangchenjunga zum Ziel ihrer Himalaya-Wünsche zu machen?

Es fällt auf, dass der aus Breslau stammende und alpin hochversierte Günter Oskar Dyhrenfurth, Professor für Geologie in Breslau, im November 1928 den zum Ersten Vorsitzenden des DuÖAV gewählten Münchner Baudirektor Richard Rehlen, den Altvorsitzenden des DuÖAV Reinhold von Sydow und den dem Leser bereits bekannten Bremer Ministerialrat, ab 1929 Dritter Vorsitzender des DuÖAV Philipp Borchers von seinem Plan unterrichtet hatte, in der Vormonsunzeit des Jahres 1930 eine internationale Expedition ins Kangchenjunga-Gebiet zu unternehmen. Am 16. Januar hatte Dyhrenfurth einen entsprechenden Förderungsantrag beim Hauptausschuss des Verbandes eingereicht. 7Die vom Hauptausschuss behandelten Themen unterlagen im Normalfall keiner Geheimhaltung; so ist es durchaus möglich, dass Paul Bauer von den Absichten Dyhrenfurths erfahren hatte. Der hätte sich wohl nie träumen lassen, dass plötzlich ein Konkurrent auf den Plan treten würde, der alles daransetzte, der internationalen Expedition mit einem Unternehmen zuvorzukommen, dessen Mitglieder bereit waren, alles zu geben, um durch die Besteigung des ersten Achttausenders das Ansehen Deutschlands in der Welt zu fördern.

Читать дальше