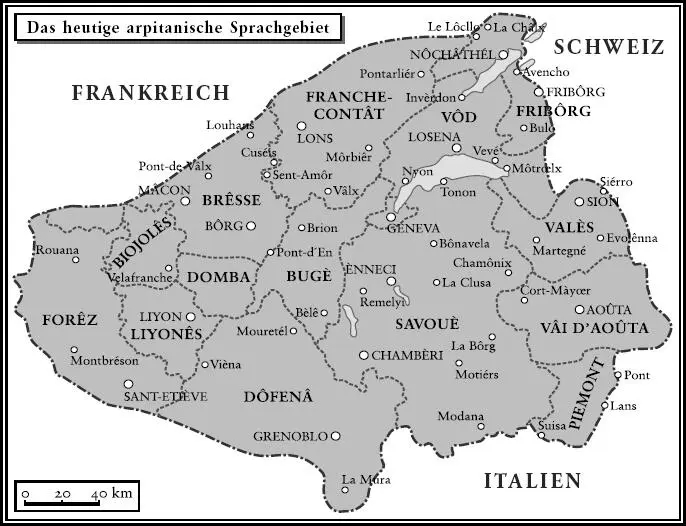

Der Herzogtum Klein-Burgund umfasste ein großes Gebiet östlich des Jura, das weitgehend identisch ist mit den Grenzen der heutigen frankophonen Schweiz. Es ist die Nr. VI auf der Liste von Bryce. Zum Territorium des Herzogtums der Zähringer gehörte auch ein kleineres Gebiet, die Landgrafschaft Burgund, die auf der Bryce-Liste die Nr. VIII darstellt. Dieses Territorium bestand aus dem Gebiet rechts der mittleren Aare zwischen Thun und Solothurn. Möglicherweise reichte es auch bis Habsburg, der »Habichtsburg«, die über der Aare bei Solothurn steht und als Stammburg der Habsburger gilt, die später zum mächtigsten Herrschergeschlecht in Mitteleuropa aufstiegen. Der Tradition der Habsburger zufolge hieß der Stammvater Guntram.68

Als Rektoren und Herzöge hatten die Zähringer die Lehenshoheit über eine Vielzahl von Edlen, Grafen und Bischöfen inne sowie über ein Archipel von loyalen Städten, die verstreut waren über ein widerspenstiges Land. Sie bauten ein Netz von miteinander verbundenen Städten auf, wozu Freiburg, Burgdorf, Murten (Morat), Rheinfelden und Thun gehörten. Ihr bedeutsamster Repräsentant, Graf Berthold V. von Zähringen (1160–1218), ließ die Burg von Thun erbauen und gründete im Jahr 1191, angeblich nachdem er einen Bären erlegt hatte, die Stadt Bern. Er starb kinderlos, und mit ihm endete die Linie der Zähringer. Das Experiment wurde nicht wiederholt.69

Schon ab Mitte des 12. Jahrhunderts bemühte sich Friedrich Barbarossa darum, die Macht des Kaisertums zu stärken. Er ließ sich 1152 in Aachen zum deutschen König krönen, 1154 in Pavia zum König von Italien, 1155 zum Kaiser des Heiligen Römischen Reiches und mit einigem zeitlichen Abstand 1173 in Arles schließlich zum König von Burgund. Allen diesen Schritten gingen jahrelange politische Aktivitäten und Feldzüge voraus. Im Laufe dieser Zeit verbündete er sich mit dem Papst und ermöglichte dadurch die Wiederbelebung der »Zwei-Schwerter-Lehre«, wonach Gott den Menschen zwei Schwerter gegeben habe, das geistliche und das weltliche, die vom Papst beziehungsweise vom Kaiser geführt werden sollten. Barbarossas Interesse an Burgund wurde durch seine zweite Ehe entfacht, seine Heirat mit Beatrix von Burgund, der Erbin des burgundischen Pfalzgrafen. Durch diese Heirat unterstellte Barbarossa das Gebiet seiner unmittelbaren Herrschaft und verwickelte sich in die Konflikte im Königreich Burgund, konnte aber keine entscheidenden Erfolge erzielen. Er starb auf dem Zweiten Kreuzzug, ohne jemals das Heilige Land zu Gesicht bekommen zu haben.70

Der langwierige »Investiturstreit«, der Konflikt zwischen geistiger und weltlicher Macht, schwächte die beiden höchsten Autoritäten der mittelalterlichen Welt gleichermaßen. Er begann im 10. Jahrhundert, als die ottonischen Kaiser erstmals die Papstwahl zu beeinflussen versuchten, und setzte sich in mehreren Wendungen bis ins 13. Jahrhundert fort. Dem Konflikt lag im Kern die ungelöste Frage zugrunde, ob der Papst oder der Kaiser die übergeordnete rechtliche Instanz darstellten, und konkret ging es um das Recht auf die Amtseinsetzung (Investitur) von Geistlichen, insbesondere von Bischöfen und Äbten. Der Streit verschärfte die Auseinandersetzungen und Bürgerkriege in Deutschland, bis schließlich 1122 durch das Wormser Konkordat eine Kompromisslösung gefunden wurde. In anderen Ländern jedoch dauerte dieser Streit noch länger an, insbesondere in England unter König John. Seine Bedeutung mag von manchen Historikern übertrieben worden sein, die andere Ursachen für Spannungen unbeachtet ließen,71 doch er führte dazu, dass in allen Teilen des Reiches eine verfahrene Situation entstand, in der weder Papst noch Kaiser den Machtanspruch des anderen anzuerkennen bereit waren, und beschleunigte letztlich die Zersplitterung der Macht:

In der Zeit des Investiturstreits … entstanden neue territoriale Einheiten, und diese Einheiten bildeten die Keimzellen, aus denen sich in Deutschland die Fürstentümer des Späten Mittelalters entwickelten … Es sollte noch viele Generationen dauern, bis die Fürsten die vollständige Kontrolle über ihre Territorien durchsetzen konnten, doch bereits zu Beginn des 12. Jahrhunderts beschritten die großen Adelsfamilien jenen Weg, der am Ende zur territorialen Souveränität führte; und es war der Investiturstreit mit seinen revolutionären gesellschaftlichen Veränderungen im Gefolge, der ihnen die Möglichkeit eröffnete, ihre Macht zu behaupten und auszubauen.72

Das Königreich Burgund war besonders anfällig für diese Schwächung der staatlichen Autorität. Es stellt sich die Frage, warum die Kaiser nach dem Zwischenspiel des Herzogtums der Zähringer so zögerlich waren und nicht eingriffen und den Niedergang aufhielten. Darauf gibt es geografische, politische und strategische Antworten: Zum einen waren militärische Aktionen in Burgund aufgrund des gebirgigen Terrains stets mit großen Unsicherheiten behaftet. Zum anderen genoss das Königreich Deutschland eindeutig den Vorrang. Dem Tod eines Kaisers folgte stets eine Auseinandersetzung, in der die führenden Thronanwärter um die Nachfolge rangen, bis schließlich ein neuer Kaiser gekrönt wurde. Und drittens musste jeder Monarch, wenn er seine Position in Deutschland gesichert hatte, sich entscheiden, ob er sein Augenmerk künftig dem Königreich Italien oder dem Königreich Burgund zuwenden wollte. Fast ausnahmslos entschieden sich die neuen Kaiser für Italien. Rom, der Sitz des Papstes, übte eine magische Faszination aus. Die Unterstützung des Papstes besaß enorme Bedeutung, und jeder künftige deutsche Kaiser träumte davon, in die Fußstapfen Karls des Großen zu treten. Daher blieb das Königreich Burgund üblicherweise unbeachtet. Ein deutscher Kaiser überließ nicht nur Burgund, sondern auch Deutschland sich selbst. Friedrich II. (reg. 1220–1250), im normannischen Sizilien geboren, zog es vor, seinen Hof in seinem Stammland Süditalien einzurichten.73

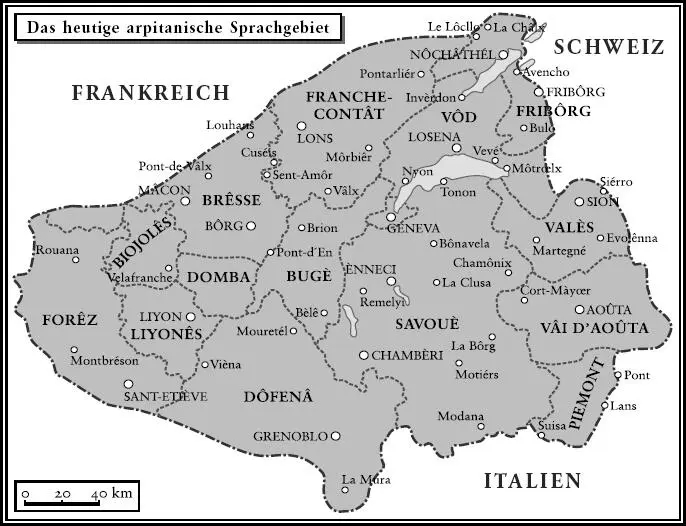

Unaufhaltsam erlebte das Königreich Burgund nun eine Reihe von Abspaltungen. In regelmäßigen Abständen brach ein Teil des Reiches weg. Die ursprüngliche Ansammlung von Territorien schrumpfte stetig. Als erstes Gebiet schied die Provence aus, dann folgten das Comtat Venaissin, Lyon und die Dauphiné. Die Kaiser hielten noch an einigen Ansprüchen und Rechten fest, doch die Entwicklung war unumkehrbar. Das Königreich zerfiel langsam. Die ersten Schritte zur Abspaltung wurden von den Geistlichen vollzogen, von denen einige den Titel »Fürstbischof« beanspruchten. Sie fühlten sich dazu ermutigt, weil die Kaiser die Unterstützung der Kirche benötigten. Die Bischöfe von Sion (im Valais) und von Genf sagten sich schon sehr früh los, und andere folgten ihnen.

Die Haltung der Kirche in der Investitur-Frage wurde am eindrücklichsten im Jahr 1157 in Burgund zum Ausdruck gebracht. Auf der Versammlung von Besanz (Besançon) vertrat der päpstliche Gesandte die Ansicht, dass das Kaiserreich lediglich ein päpstliches benefizium sei, also ein freiwilliges Geschenk, über das der Papst weiterhin verfügen könne. Dadurch riskierte er, wie ein Historiker bemerkte, dass einer der anwesenden Herzöge des Reiches ihm mit seiner Streitaxt den Schädel spaltete, denn mit dieser Aussage stellte er die unbestrittene Autorität des Kaisers eindeutig infrage. Doch der Erzbischof von Besanz wie auch einige Grafen aus der Region kamen dadurch wohl auf neue Ideen.

Die Pfalzgrafschaft Burgund – die diesen Namen aufgrund ihrer Lage an der nördlichen Grenze des Königreiches erhalten hatte – war ein sehr wichtiges Gebiet. Graf Rainald III. (gest. 1148) hatte hier bereits vergeblich ein eigenes kleines Reich aufzubauen versucht. Nachdem er die Grafschaft Mâcon im benachbarten französischen Herzogtum Burgund geerbt hatte, hatte er sich zum Freigrafen (franc comte) innerhalb des Heiligen Römischen Reiches erklärt. Doch die kaiserlichen Behörden billigten diesen Schritt nicht und beschlagnahmten zur Strafe einen Großteil von Rainalds Gütern. Aber dann heiratete Kaiser Friedrich Barbarossa Rainalds Tochter und die Erinnerung an Rainalds »Freigrafschaft« lebte weiter.74 Im Jahr 1178 gelang es dem Erzbischof von Besanz, einem Enkel von Rainald III., durch Verhandlungen seinen Bischofsitz in eine Reichsstadt umzuwandeln, die von ihren Lehenspflichten gegenüber dem Pfalzgrafen befreit wurde. Das war ein wegweisender Präzedenzfall. Einige Jahrzehnte später ging der Bischof von Basel noch einen Schritt weiter und schuf ein »Fürstbistum«, das nicht nur über seinen Bischofssitz herrschte, sondern auch über die nahe gelegenen beschlagnahmten Güter von Rainald III.75

Читать дальше