Franz Joseph I. (reg. 1848–1916), Österreichischer Kaiser und letzter König von Galizien und Lodomerien.

Die Lagune der Weichsel (frülner Frisches Haff, heute Kaliningradski Saliw): die Ostseeküste in der wasserreichen Heimat der Prußen .

Małbork, Polen, früher die Marienburg, Hauptsitz des Deutschen Ordens und größte Backsteinburg der Welt, um 1930.

Die Schilacht von Tannenberg, 15. Juli 1410, wie dargestellt von Jan Matejko (1878): Tod des Hochmeisters Ulrich von Jungingen. Öl auf Leinwand, 1878.

Das Tannenberg-Denkmal (1927–1945) zum Gedenken an den deutschen Sieg im September 1914, der deutschen »Revanche« für die Niederlage des Deutschen Ordens bei Tannenberg 1410. Hier 1934 bei der Überführung der sterblichen Überreste Paul von Hindenburgs in die Krypta.

Die preußische Huldigung , wie dargestellt von Matejko. Albrecht von Hohenzollern kniet vor König Sigismund I. von Polen. Öl auf Leinwand, 1882.

Albrecht von Hohenzollern (1490–1568), letzter Hochmeister des Deutschen Ordens und erster Herzog von Preußen. Gemälde, 1522.

Friedrich I. (reg. 1701–1713), erster König in Preufien, Königsberg 1701. Farbdruck, 1890, nach einem Aquarell von Woldemar Friedrich.

Friedrich Wilhelm I. (1620–1688), der »Große Kurfürst« von Brandenburg und letzte Herzog von Preußen. Nach einem Stich von Antoine Masson aus dem Jahr 1683.

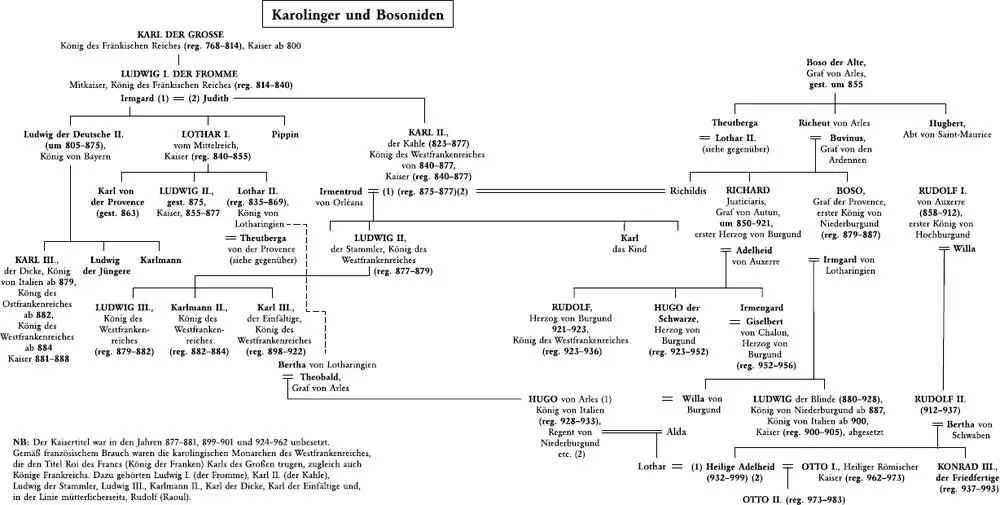

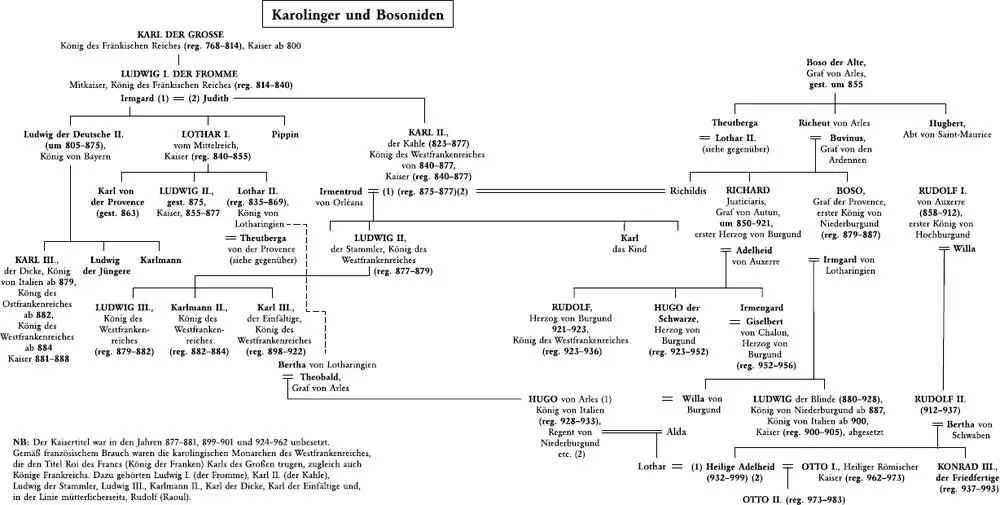

Auch in Hochburgund vollzogen sich neue Entwicklungen. Dort hatte ein weiterer fränkischer Abenteurer, Rudolf von Auxerre (859–912), die Initiative ergriffen. Dass er und seine Mitstreiter alle durch Heirat mit den bayerischen Welfen verbunden waren, zeigte, dass sich Deutschland für diesen Raum zu interessieren begann. Keiner der verschiedenen Oberherren von Lotharingien war besonders stark, und dies bot Rudolf eine günstige Gelegenheit. Nachdem sein Versuch, das Elsass zu erobern gescheitert war, zog er sich nach St. Maurice(-en-Valois) zurück, seinen Stammsitz, und schmiedete zusammen mit mächtigen Adeligen und Kirchenmännern einen neuen Plan. Im Jahr 888 wurde in St. Maurice eine Versammlung einberufen, die ihn zum »König von Burgund« wählte, entsprechend dem Beispiel, das in der Provence die Synode von Mantaille gegeben hatte. Rudolf festigte seine Position, indem er auf seinen Anspruch auf das Elsass verzichtete, wofür die Ostfranken seine Eigenständigkeit anerkannten. Zudem schloss er einige kluge Heiratsallianzen. Seine Schwester heiratete Richard den Gerichtsherrn. Eine seiner Töchter heiratete Ludwig den Blinden, eine andere Boso II., den Grafen von Arles und späteren Markgrafen der Toskana. Die Burgunder hielten zusammen.

Ende des 9. Jahrhunderts gab es schließlich drei eigenständige burgundische Reiche. Eines davon, das Herzogtum, lag innerhalb des westfränkischen Machtbereichs. Die beiden anderen, die Königreiche Hochburgund und Niederburgund, waren gerade erst unabhängig geworden. Rudolfs Herrschaftsgebiet erstreckte sich zwischen »Iurum et Alpes Penninas … apud Sanctum Mauritium«. Daher wurde dieses Reich manchmal auch als »Transjuranisches Burgund« bezeichnet, um es vom Herzogtum im »Cisjuranischen Burgund« zu unterscheiden, doch diese alten Benennungen sind verwirrend. In Wirklichkeit umfasste Rudolfs Territorium beide Flanken des Jura und erstreckte sich über die heutigen Schweizer Kantone Wallis, Waadt, Neuchâtel und Genf sowie über Savoyen und die nördliche Dauphiné. Das Verwaltungszentrum war St. Maurice (St. Moritz). Dies war das fünfte burgundische Reich gemäß der Liste von Bryce.

»Hochburgund« kann man sich heute nur im Zusammenhang mit den modernen Bezeichnungen »Frankreich«, »Deutschland« und »Schweiz« vorstellen. Es ist stets zu bedenken, dass die modernen europäischen Staaten nicht neu erfunden wurden und dass die Gemeinschaften, die ihnen vorausgingen, nicht weniger künstlich waren als sehr viele Staaten in der europäischen Geschichte. Die »Hochburgunder« übten sprachlichen Zusammenhalt und drangen niemals über die Grenzen ihrer alten Stammesfeinde, die Deutsch sprechenden Alamannen vor. Sie waren geprägt durch die Sturheit von Bergbewohnern, instinktiv misstrauisch gegenüber Außenstehenden und teilten die Erinnerungen und Mythen aus einer gemeinsamen Vergangenheit, die ein halbes Jahrtausend alt war. Hier, so glaubte man, konnte der Geist des alten Burgund besser bewahrt werden als im französisch regierten Herzogtum oder in Gebieten, die stärker äußeren Einflüssen ausgesetzt waren. Ein Schweizer Historiker schrieb in diesem Zusammenhang: »C’est ainsi que nacquit une improbable patrie entre un matreau et une éclume.« (»So wurde hier, gewissermaßen zwischen Hammer und Amboss, ein schier unmögliches Heimatland geboren.«)60 Das ist ein klarer Hinweis darauf, dass die Schweiz aus burgundischen Wurzeln erwachsen ist.

Kaum ein Fachhistoriker dürfte wohl der Einschätzung widersprechen, dass das Hochburgund des 10. Jahrhunderts »einen der undurchsichtigsten Abschnitte der mittelalterlichen Geschichte« darstellte. ARudolf II. (gest. 937), der einzige Sohn des Begründers des Königreiches, setzte sein Geburtsrecht aufs Spiel, als er sich in die Politik in Norditalien einmischte, in der viele gefährliche Fallstricke lauerten. Nachdem er 923 zum König der Lombarden gekrönt worden war, pendelte er eine Zeit lang zwischen St. Maurice und Pavia. Die italienischen Adeligen erhoben sich erwartungsgemäß gegen ihn und wollten Hugo von Arles, den Regenten von Niederburgund, an seine Stelle setzen. Im Jahr 933 fanden Rudolf und Hugo zu einer genialen Lösung. Rudolf anerkannte Hugos Anspruch auf Italien, wofür Hugo Rudolf als Monarchen eines vereinigten Königreiches aus Hoch- und Niederburgund vorschlug. Rudolfs Tochter heiratete Hugos Sohn, und vier Jahre später kam das glückliche Paar in den Besitz seines vereinten Reiches. Dieses zentrale Ereignis ist allerdings mit einigen Unklarheiten verbunden, da die Könige von Hochburgund abwechselnd Rudolf, Rudolphus, Ralf oder Raoul genannt wurden. Seltsam ist ferner, dass die Zählung der Herrscher nach der Schaffung des neuen Reiches bruchlos fortgesetzt wird. Aus dynastischen Gründen wird der erste Rudolf, der über das Reich der beiden Burgund herrschte, im Allgemeinen als Rudolf II. bezeichnet, was darauf hindeutet, dass es sich eher um eine Übernahme des Südens als um die Gründung eines neuen Reiches handelte.61

Читать дальше