1 ...8 9 10 12 13 14 ...17

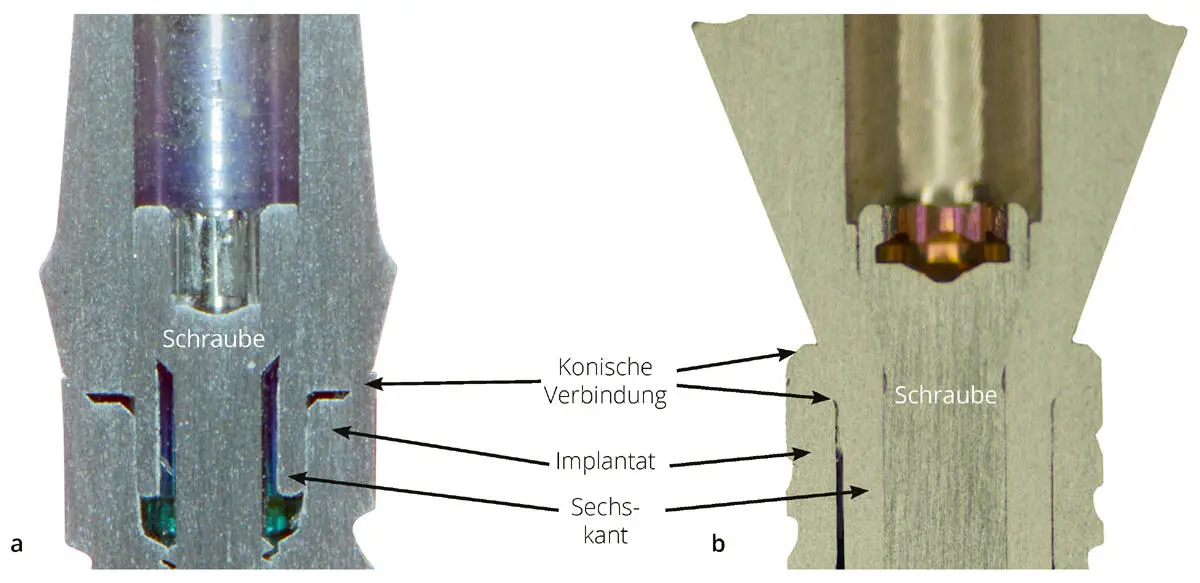

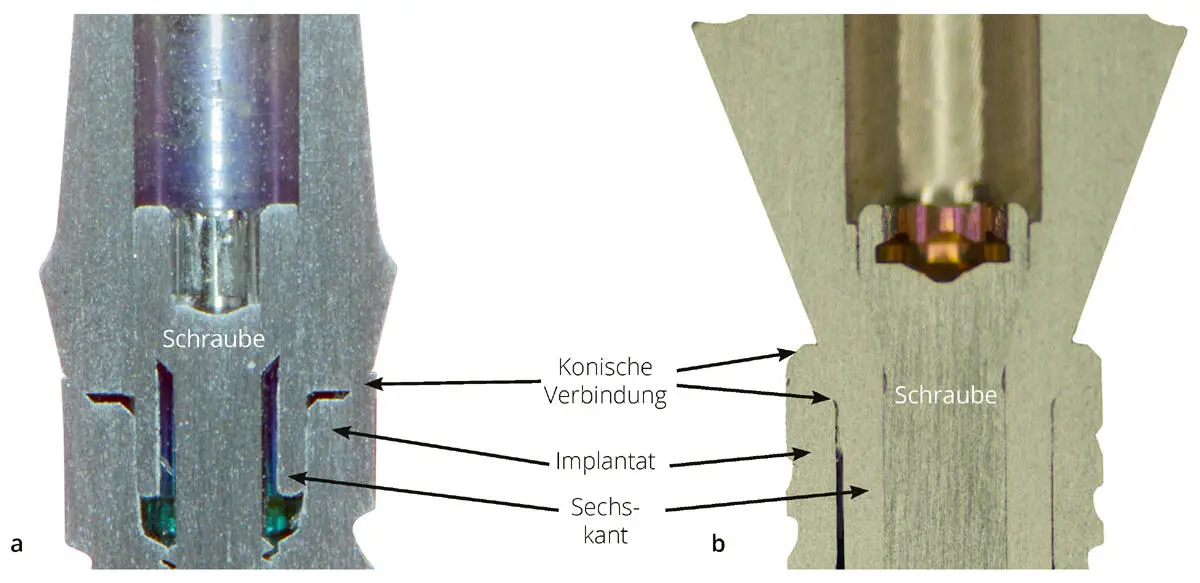

Abb. 2-11Querschnitt der verschiedenen Implantat-Abutment-Verbindungen. (a) Implantat mit einer Innenverbindung und einer kleinen konischen Verbindung mit 45 Grad (Fa. BioHorizons). (b) Implantat mit einer konischen Verbindung mit 15 Grad (Bone-Level-Implantat, Fa. Straumann). Wichtig ist, dass das Abutment nur an der konischen Verbindung Kontakt mit dem Implantat hat und Belastungen weitergeben kann (mit frdl. Genehmigung von Dr. Uğur Ergin, Istanbul, Türkei).

Hermann et al. führten eine Studie durch, um den Zusammenhang zwischen der Implantat-Abutment-Verbindung und der Ätiologie des frühen marginalen Knochenverlusts zu untersuchen 18 . Bei diesem Tiermodell wurden bei fünf Hunden 60 Implantate gesetzt. Die zweiteiligen Implantate wiesen Mikrospalte mit Größen von etwa 10 µm, 50 µm und 100 µm auf. Eine Implantatgruppe wurde mittels Laser verschweißt, um Bewegungen zwischen dem Implantatkörper und dem Abutment zu verhindern. In einer anderen Implantatgruppe waren die Mikrospalte genauso groß, aber die Abutments waren nur mit prothetischen Schrauben befestigt. Die Studie kam zu dem Ergebnis, dass der krestale Knochenverlust an allen nicht verschweißten Implantaten signifikant stärker war als an Implantaten mit laserverschweißten Abutments. Daraus wurde gefolgert, dass die Mikrobewegungen zwischen dem Implantat und dem prothetischen Abutment den Knochenverlust mehr beeinflussen als die Größe des Mikrospalts.

In einem anschließenden Experiment bestätigten King et al. 19 die Schlussfolgerungen der vorherigen Studie, wonach die Stabilität der Implantat-Abutment-Verbindung ein wichtiger Faktor bei der Prävention des marginalen Knochenverlusts ist. Eine instabile Implantat-Abutment-Verbindung führt vermutlich auf zwei Wegen zum Knochenverlust. Erstens entsteht durch das Einwirken von okklusalen Kräften auf eine instabile Implantat-Abutment-Verbindung ein Pumpeneffekt, aufgrund dessen ständig Bakterien aus dem Implantatinneren durch den Mikrospalt in die periimplantären Gewebe gelangen 20 . Dies trägt zur Bildung eines entzündlichen Zellinfiltrats bei, das die Grundlage für den Knochenverlust bildet. Eine zweite Theorie geht davon aus, dass die Mikrobewegungen des Abutments zur Resorption des benachbarten krestalen Knochens führen.

Somit erzeugen die Bakterien im Implantat zusammen mit den Mikrobewegungen eine mikrobielle Leckage an der Implantat-Abutment-Verbindung. In zahlreichen histologischen und Tierstudien ist beschrieben, dass diese Leckage für das entzündliche Zellinfiltrat in die Weichgewebe verantwortlich ist, die an den Mikrospalt angrenzen 11,21,22. Ericsson et al. 21 schlugen dafür den Begriff des vom Abutment infiltrierten Bindegewebes vor, wobei es sich um eine Wirtsreaktion auf die bakterielle Kontamination durch Komponenten aus dem Inneren des Abutments handeln soll.

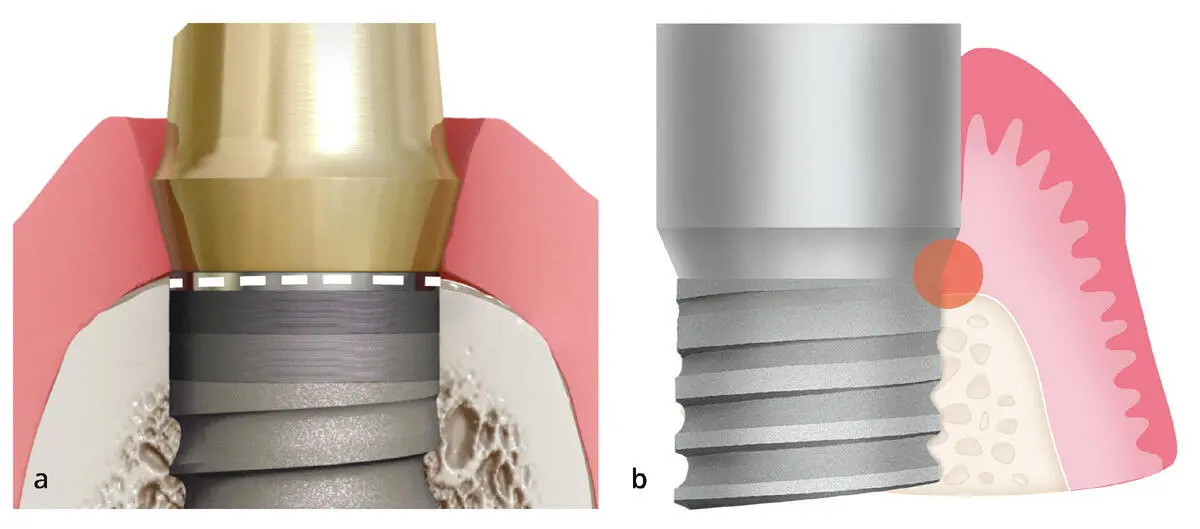

Vermutlich ist das Infiltrat ein Wirtsmechanismus zum Schutz des periimplantären Knochens. In einer Serie von Tierstudien bestätigten Hermann et al. 23,24, dass das Platzieren der Implantat-Abutment-Verbindung auf Knochenniveau oder weiter apikal zu einem signifikanten marginalen Knochenverlust führt ( Abb. 2-12). Die Pathogenese des Knochenverlusts durch den Mikrospalt wurde von Broggini et al. beschrieben 25 . Das Muster der periimplantären Akkumulation von Neutrophilen legt nahe, dass ein chemotaktischer Reiz in oder nahe dem Mikrospalt von zweiteiligen Implantaten die Rekrutierung entzündlicher Zellen initiiert und aufrechterhält. Diese Zellen fördern die Bildung von Osteoklasten, was zum alveolären Knochenverlust führen kann. Diese Hypothese wurde später durch ein Experiment bestätigt, in dem weiter apikal gesetzte Implantate mehr Neutrophile und eine stärkere Entzündung akkumulierten, sodass es zu einem stärkeren Knochenverlust kommen konnte 26 . Allgemein wurde daraus gefolgert, dass ein Knochenverlust um bis zu 2 mm entstehen kann, um einen ausreichenden Abstand zur Infektionsquelle herzustellen.

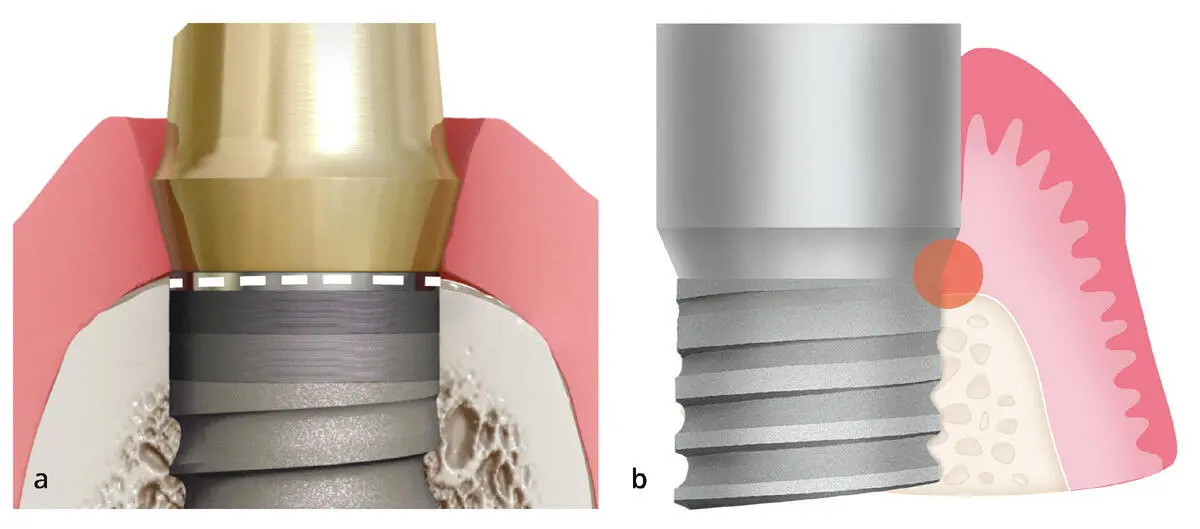

Abb. 2-12Nicht korrekt platziertes Implantat ohne Platform-Switching. (a) Der Mikrospalt liegt auf Knochenniveau. (b) In dieser Situation entsteht durch Mikrobewegungen und bakterielle Kontamination ein entzündliches Infiltrat, das zum Knochenverlust führt.

Lage des Mikrospalts

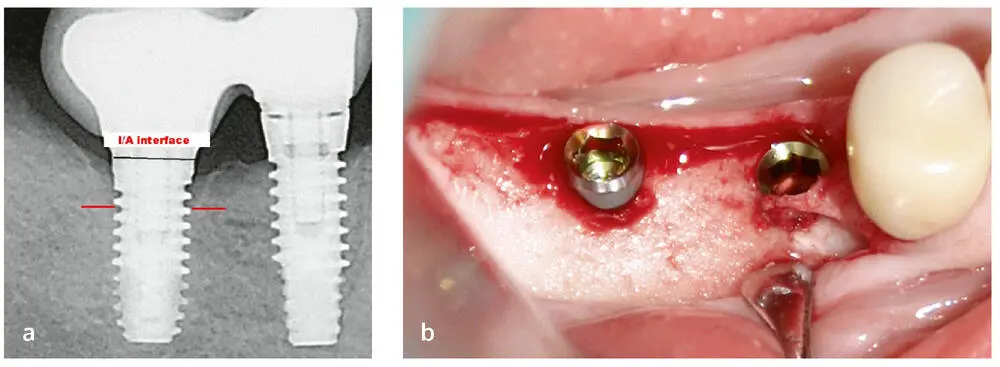

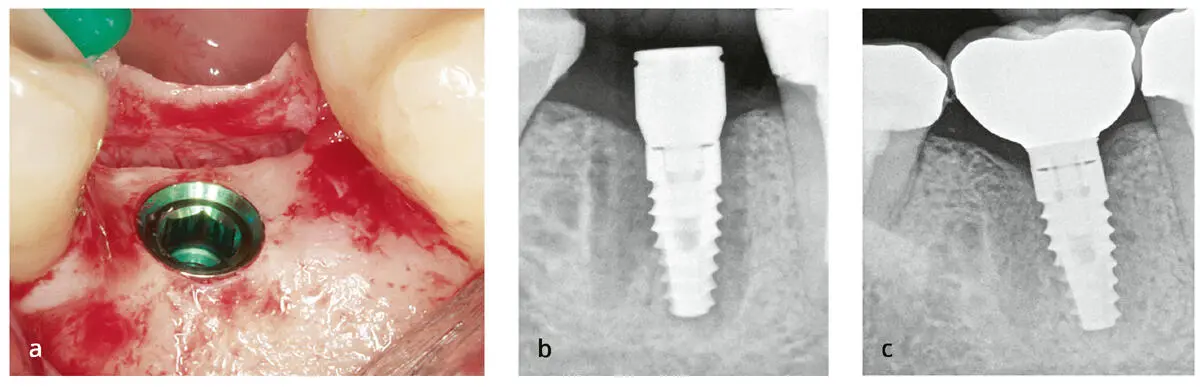

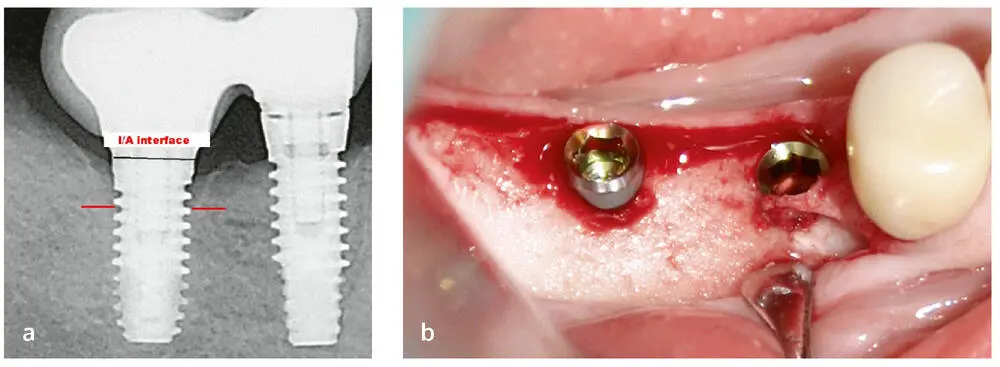

Piattelli et al. beobachteten keine Knochenresorption, wenn der Mikrospalt 1,0 bis 2,0 mm über dem Alveolarkamm lag, und einen Knochenverlust von 2,1 mm, wenn er auf Höhe des Alveolarkamms lag 27 . Alle vorgenannten Studien erfolgten jedoch am Tiermodell, haben also keine sehr hohe Position in der Evidenzhierarchie (s. Einleitung). In klinischen Studien wurde bestätigt, dass es an Implantaten mit Mikrospalt und ohne stabile Implantat-Abutment-Verbindung zu einem krestalen Knochenverlust kommt, wenn sie auf Knochenniveau gesetzt werden. Linkevičius et al. 28 führten eine kontrollierte klinische Studie durch, in der zwei Implantate ohne Platform-Switching nebeneinander gesetzt wurden. Das Testimplantat wurde etwa 2 mm suprakrestal gesetzt und das Kontrollimplantat auf krestaler Höhe. Das Setzen von Implantaten auf Knochenniveau ist ein Standardprotokoll, das von den meisten Herstellern und Studien empfohlen wird. Im Unterkiefer wurden nach zweimonatiger und im Oberkiefer nach viermonatiger Einheilungszeit festsitzende Metallkeramikrestaurationen eingegliedert. Die Ergebnisse zeigten, dass an den Kontrollimplantaten (d. h. jenen mit einem Mikrospalt auf Knochenniveau) nach einjähriger funktioneller Belastung ein Knochenverlust von 1,68 mm auftrat ( Abb. 2-13). Wenn ein Implantat zu tief in den Knochen gesetzt wird, tritt nach der Restauration und schon vor der Kontrolle nach einem Jahr ein Knochenverlust auf ( Abb. 2-14).

Abb. 2-13 (a) Krestaler Knochenverlust an einem Kontrollimplantat (links) und einem Testimplantat (rechts) . (b) Position des Testimplantats (links) und des Kontrollimplantats (rechts) . Das Kontrollimplantat wurde auf Knochenniveau gesetzt, sodass der Mikrospalt auf Höhe des Knochenkamms lag. Bei der Kontrolle nach einem Jahr wurde an dem auf Knochenniveau gesetzten Implantat ein Knochenverlust von bis zu 1,68 mm ermittelt. Dies belegt, dass der Mikrospalt ein wichtiger Faktor der krestalen Knochenstabilität ist (Abdruck mit frdl. Genehmigung von Linkevičius et al. 28 ).

Abb. 2-14 (a bis c) Ein Mikrospalt zwischen Implantat und Abutment führt zur Knochenresorption, weil das Implantat zu tief in den Knochen gesetzt wurde. Die Bakterien haben direkten Kontakt mit dem Knochen und es kommt zu Mikrobewegungen am Mikrospalt, die ebenfalls zum Knochenverlust führen.

Suprakrestale Platzierung ohne Platform-Switching

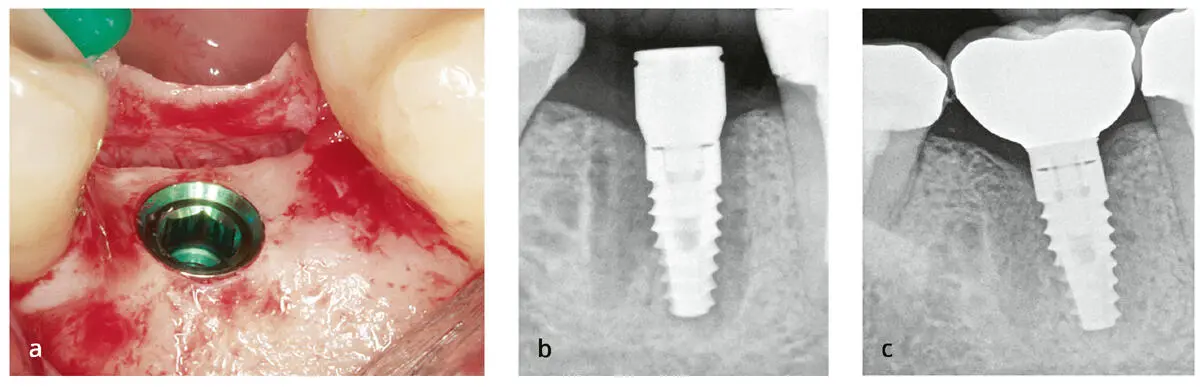

Um einen krestalen Knochenverlust durch einen Mikrospalt zu verhindern, werden abhängig vom Implantatdesign zwei Lösungen vorgeschlagen. Zunächst kann es angebracht sein, ein Implantat mit einer gleich großen, nicht konischen Verbindung suprakrestal zu setzen 29,30( Abb. 2-15). Todescan et al. 31 schlugen für Implantate mit Standardverbindung eine suprakrestale Platzierung vor, um den Abstand zwischen Mikrospalt und Knochen zu erhöhen und die krestale Knochenresorption zu reduzieren. Linkevičius et al. 28 ermittelten an suprakrestal gesetzten Implantaten bei dickem gingivalem Biotyp einen Knochenverlust von 0,68 mm, der damit geringer ausfällt als bei krestaler Platzierung desselben Implantats. Die klinische Erfahrung zeigt also, dass sich nach auch nach 10 Jahren an suprakrestal gesetzten Implantaten stabiler Knochen findet ( Abb. 2-16).

Читать дальше