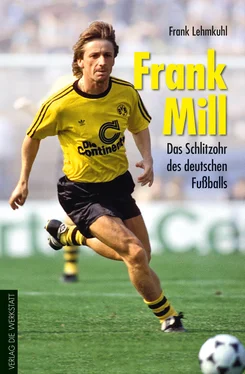

Dabei offenbarten sich die Symptome dieser Fan-Fußballer-Verbundenheit wieder und wieder – und immer öfter. Mein bester Kumpel, klar: ein Hardcore-Gladbach-Fan, hatte sein Jugendzimmer komplett mit Fußballpostern ausstaffiert. Über seinem Bett hing das Prunkstück seiner kunterbunten Sammlung, dort hing sein Idol, der Held seiner Jugend, großformatig und natürlich bei der Arbeit auf dem Rasen: Mill. Immer wenn ich bei diesem Freund zu Besuch war, linste ich schnell und heimlich auf die Szenerie über der Schlafstatt und schaute genauso schnell wieder weg. Nicht auszudenken, wenn der Kumpel was gemerkt hätte. Nicht auszudenken, wenn ich, der glühende Anhänger der konkurrierenden Fortuna, mich als Freund eines Fohlen-Spielers geoutet hätte.

Ging Gladbachs Wirbelwind in der Sportschau auf Torejagd, sah ich gebannt zu, wie er seine Gegenspieler narrte, wie er mit der Kälte eines ganzen Tiefdruckgebiets seine Torchancen verwandelte, wie er zum Jubeln seinen Finger in die Höhe reckte und nahe der Ekstase auch schon mal die ganze Hand. Ich war mir sicher, dass ich diesen Mill hasste. Dabei mochte ich ihn längst, ja mehr noch: In den für besondere Emotionen ausgelegten Kammern meines Fußballherzens war er bereits zu einem Star meiner Teenagerjahre emporgewachsen.

Mehr als drei Jahrzehnte ist all das jetzt her. Mills niemals gerader Weg hat mich in all dieser Zeit immer emotional bewegt – die Wertschätzung wurde mit den Jahren offenkundig. Mit fast schon roboterhafter Zuverlässigkeit schoss er pro Saison seine zwölf bis 20 Tore – sensationell. Mit Vokuhila auf dem Kopf, Silberkettchen am Hals und bis zu den Knöcheln herabgewickelten Stutzen riss er seine Kilometer ab – ein optisches Ereignis. Unerbittlichen Gegenspielern geigte er auf dem Platz die Meinung, provozierte furchtlos, ließ sich auch neben dem Feld den Mund niemals verbieten, gab hochrangigen Managern, Trainern oder Mitspielern Widerworte – extrem unterhaltsam.

Ich litt mit ihm, wenn er wieder mal haarscharf an einem Titelgewinn vorbeigeschrammt war oder den Ball in München bei der wohl 100-prozentigsten Torchance der Bundesligageschichte an den Pfosten zimmerte. Freute mich, als er 1989 nach vielen titellosen Jahren endlich seinen Cup in die Höhe stemmen durfte, gewonnen mit Borussia Dortmund im DFB-Pokalfinale von Berlin, hart erkämpft gegen Werder Bremen mit einem selbst geschossenen Tor und zwei Torvorlagen. Registrierte, wie er beim deutschen WM-Sieg von 1990 in Italien auf der Bank saß und dennoch von Teamchef Franz Beckenbauer als wertvolles Mitglied des Kollektivs gepriesen wurde. Schaute ungläubig, wie er als fast schon 40-Jähriger noch mal bei meiner Düsseldorfer Fortuna anheuerte, wie er sich nach seiner fußballerischen Laufbahn erst einer beruflichen Sinnsuche hingab und danach eine zweite Existenz als Betreiber von Fußballschulen aufbaute. Frank Mills persönliche Geschichte ist gespickt mit Dramen, Triumphen, Knock-outs, Comebacks, Glücksgefühlen. Eine 21-jährige Achterbahnfahrt. Bester, spannender Stoff.

Fast 30 Jahre nach dem sagenhaften 5:1 gegen Real Madrid saß ich, mittlerweile Sportreporter beim Magazin Focus , mit eben diesem Mill beim Interview. Er lachte viel bei diesem Gespräch, wirkte gelöst. Aus den blauen Augen blitzte die Freude eines Mannes, der sich seine kindliche Fähigkeit, sich an der Welt zu begeistern, bewahrt hat. Er ist dankbar für alles, was er in dieser großen Zirkusmanege namens Profifußball geboten bekam. Und er hat die Gabe, zwei Jahrzehnte voller Irrsinn und Intensität mit Humor und Hingabe zu reflektieren.

In diesem Interview, das er mir und einem Focus -Kollegen gab, erzählte er, dass es ihm nach dem Pokalsieg mit dem BVB beim anschließenden Rückflug speiübel geworden war. Mill hasst das Fliegen, und da in jenen Jahren die DDR noch existierte, musste die Maschine mit den Ruhrpott-Pokalhelden tief und damit besser sichtbar über nachbarliches Staatsgebiet gleiten und kam deshalb in Turbulenzen. Als der Flieger schließlich Dortmund erreichte, war Mill kreidebleich und reif für die Sanitätsstation. »Frankie, du siehst scheiße aus, halt mal die BVB-Fahne nach draußen«, sagten die Kollegen. Frankie hielt die Fahne aus dem Cockpitfenster. Das Bild mit dem Kapitän, dem von ihm präsentierten Borussia-Utensil und den völlig losgelösten schwarzgelben Anhängern am Flughafen schmückte am folgenden Tag sämtliche Hauptseiten der Gazetten. Wow, was für eine witzige Geschichte, dachte ich. Ob dieser Frank Mill wohl noch mehr Schenkelklopfer für ein ganzes Buch in petto hat?

Als das Interview abgedruckt worden war, rief ich den Ex-Nationalspieler an und fragte ihn, ob er angesichts seines Talents, fußballerische Anekdoten und Erlebnisse wie ein Entertainer zu schildern, mal darüber nachgedacht habe, die Berg- und Talfahrten seiner Laufbahn in einer Biografie nachzuzeichnen. »Das will doch niemand lesen«, sagte Frank Mill.

Ich fragte ihn nach ein paar Wochen noch einmal. Und nach wiederum einigen Wochen erneut. Leises Grummeln am anderen Ende der Leitung. Nachdenkliche Stille. Kurzes Aufstöhnen. »Das will doch niemand lesen.«

Ein paar Wochen später rief er dann an. »Wenn Sie einen Verlag finden, machen wir das«, sagte er.

Ich fand einen Verlag.

»Dann machen wir das jetzt«, sagte er.

Es war ein guter Entschluss. Mill hat unzählige Auftritte auf höchstem fußballerischem Niveau hinter sich, darunter 387 Bundesligaspiele mit 123 Toren. Er hat unter Jupp Derwall in der Nationalmannschaft gespielt, unter Kaiser Franz und dessen Co-Trainer Terrier Vogts. Er ist nicht nur Pokalsieger geworden, sondern hat als Kapitän die deutsche Olympia-Mannschaft 1988 mit Weltklassespielern wie Thomas Häßler oder Jürgen Klinsmann im südkoreanischen Seoul zur Bronzemedaille geführt – sein größter Triumph. Mill ist – mit insgesamt 20 Spielen und neun Toren in den Jahren 1983 bis 1988 – der erfolgreichste deutsche Fußballer überhaupt bei Olympischen Spielen und den vorhergehenden Qualifikationsturnieren.

Mit sämtlichen deutschen Superstars der achtziger und neunziger Jahre stand er gemeinsam auf dem Platz. Er war Teil der Nationalmannschaft, als auch Klaus Allofs, Karl-Heinz Rummenigge, Horst Hrubesch, Rudi Völler und Jürgen Klinsmann ihre großen Zeiten hatten. Es gibt nicht viele Fußballer, die so viel gesehen haben wie Frank Mill.

Aufregend sind seine Erinnerungen auch deshalb, weil er in einer Zeit fußballerisch sozialisiert wurde, in der der deutsche Lieblingssport von einem flächendeckenden Netzwerk von Leistungszentren, genormten Spitzenkickern und all dem Selfie-Starkult und Hochglanz-Werbe-Overkill von heute noch so weit entfernt war wie Andorra vom Weltmeistertitel. Frank Mill und seine Mitspieler waren einfache Fußballspieler, die von der Straße kamen: meinungsfreudig, nicht durch die Presseabteilungen von Vereinen auf Linie gebracht, frei nach Schnauze in Kameras sprechend.

Statt Playstations lockten Pub-Touren, statt Facebook gab es Fluppen. Sie kannten keine Individualpläne für jeden Körpermuskel und jedes Seelenzwicken, keine Ernährungsvorgaben und minutiöse Trimm-dich-Anleitungen für den Urlaub. Und dennoch oder eben gerade deshalb haben Profis wie Mill auf ihre Weise zur Entstehung der heutzutage alle Gesellschaftsbereiche durchdringenden Unterhaltungsware Fußball beigetragen. Als Mill noch spielte, schnürten nicht nur die Spiele selbst, sondern auch die Klartext-Veranstaltungen danach beste Entertainment-Pakete. Die Fußballstadien waren noch keine seelenlosen Konsumovale, die Klubs standen für Charakter und Tradition – und die Fans für eine Leidenschaft, die ins Pathologische schwappte. Irgendwie ehrlicher war dieser Fußball. So ehrlich wie Frank Mill.

Er hat es sich in seiner Laufbahn nur einmal leicht gemacht: Anfang der achtziger Jahre lehnte Mill gleich vier Angebote von italienischen und französischen Topteams ab. »Ich hätte damals wechseln sollen«, sagt er heute. Die Heimatliebe schlug das Fernweh.

Читать дальше