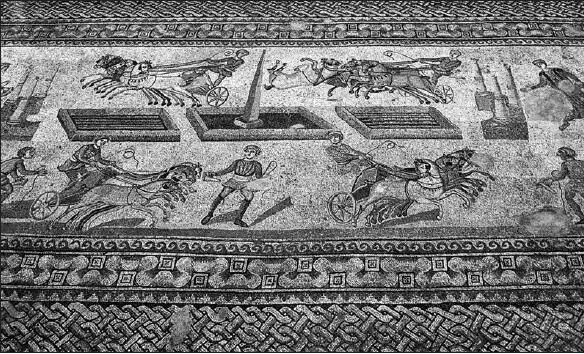

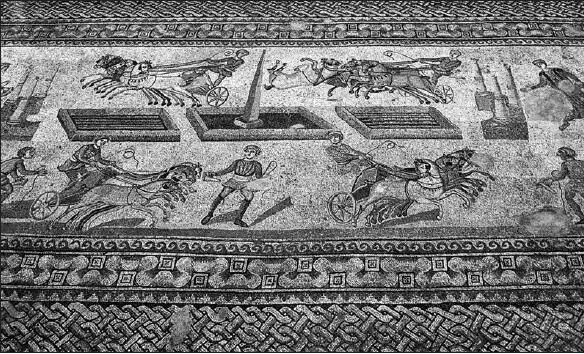

Mosaikdarstellung eines Wagenrennens aus der Villa des Herodes Atticus in Griechenland beim heutigen Eva Dolianon. Foto: Christian Winkle

„Das Publikum ist der eigentliche Nährboden“ 5des antiken Wettkampfs und Sports. Die antike Begeisterung für den Sportwettkampf oder dem Sport vergleichbare Wettkämpfe, wie die Gladiatorenspiele der römischen Zeit, sind heute durch Bücher und Kinofilme einer weiten Öffentlichkeit bekannt. Die griechischen Wettkämpfe zu Ehren des Zeus in Olympia waren bei Weitem nicht die einzigen, wenn auch die bedeutendsten. Viele griechische Städte hatten eigene Spiele. Die Entstehung der griechischen Wettkampfkultur und damit des Sports ist eng an die Lebensweise und Kultur der griechischen Aristokratie geknüpft und auch an den jeweiligen Anlass, z. B. Totenfeiern oder Gastmähler. Die Wettkämpfe entstanden aus dem Geist, sich zu messen und den Besten finden zu wollen. Die Gewinner vor allem der panhellenischen Spiele in Olympia, Nemea, Isthmia und Delphi genossen in der griechischen Welt und besonders in ihren Heimatstädten hohes Ansehen, das bis hin zur kultischen Verehrung führen konnte. Während der griechische Wettkampf in seinem Ursprung eine Sache der griechischen Aristokratie war, waren die Stars der römischen Arenen, wie des Circus Maximus oder des Kolosseums, von niedrigem sozialen Stand. Das hinderte das Publikum jedoch nicht, die herausragenden Wagenlenker oder Gladiatoren zu verehren und wie heutige Stars zu feiern. 6Über die Beliebtheit der Spiele legen die vielen Abbildungen von Gladiatoren Zeugnis ab, z. B. auf ganz alltäglichen Gegenständen wie Öllämpchen, den, wenn es nach der Fundhäufigkeit geht, Cola-Dosen der Antike. Wie heute David Beckham mag sich manch ein Gladiator gefühlt haben, wenn man die Graffiti aus Pompeji anführt. Da wird der Gladiator Celadus als „Sehnsuchtsseufzer der Mädchen“ oder „Sehnsucht und Schwarm der Mädchen“ bezeichnet. 7

Doch können die Zuschauer antiker Wettkämpfe, so z. B. der Olympischen Spiele, trotz der bezeugten emotionalen Reaktionen und der Verehrung siegreicher Sporthelden noch nicht als „Fans“ bezeichnet werden. Dafür wäre eine langfristige und leidenschaftliche Beziehung zu „einem externen, öffentlichen Objekt“ 8nachzuweisen, was angesichts der im Verhältnis zur neuen und neuesten Geschichte als eher dürftig zu bezeichnenden Quellenlage zum antiken Zuschauer problematisch erscheint 9.

Ballsportarten wie den Fußball, der heute in Europa 62 Mio. Spieler, 224.000 Fußballklubs, 53 Nationalmannschaften und mehrere hundert Millionen Fans hat 10, gab es in der Antike nicht. Die Wagenrennen der römischen Zeit, besonders präsent durch die Darstellung im Kinoklassiker „Ben Hur“, haben im Circus Maximus in Rom, im ägyptischen Alexandria oder im byzantinischen Konstantinopel jedoch ähnliche Massen in ihren Bann gezogen. Enormes Interesse verdienen diese Wagenrennen aber nicht nur wegen der großen Zahl an Zuschauern, sondern auch, weil hier durchaus eine bestimmte Form der Fankultur zu fassen ist. Plinius der Jüngere schreibt zu den Wagenrennen im kaiserzeitlichen Rom des ersten Jahrhunderts nach Christus:

„Es gab Zirkusspiele, und diese Art der Schaustellung hat für mich nicht den geringsten Reiz. Nichts Neues, keine Abwechslung, nichts, was einmal gesehen zu haben nicht genügte. Umso mehr wundert es mich, dass so viele Tausende so kindisch immer wieder rennende Pferde und auf den Rennwagen stehende Männer zu sehen verlangen. Wenn jedenfalls die Schnelligkeit der Pferde oder die Kunstfertigkeit der Lenker sie interessierte, wollte ich noch nichts sagen; jetzt aber begünstigen sie nur ein Stück Tuch, lieben nur ein Stück Tuch, und ließe man während des Laufs, mitten im Kampf, die Farben ihre Plätze tauschen, dann würde auch ihr Eifer und ihre Gunst den Platz wechseln und sich unversehens abwenden von jenen Lenkern, jenen Pferden, die sie schon von Weitem kennen, die sie beim Namen rufen. Solchen Reiz, solche Wirkung hat ein einziger billiger Rock – ich übergehe sie beim Pöbel, der noch billiger ist als der Rock, aber auch bei manchen ernstzunehmenden Männern. Wenn ich bedenke, dass sie bei einer so seichten, albernen, eintönigen Sache herumsitzen und nicht genug bekommen können, dann macht es mir doch einiges Vergnügen, dass mir das kein Vergnügen macht.“ 11

Der selbst wohl kaum als Fan zu bezeichnende Plinius beschreibt aus einer kritischen und teilweise verachtenden Haltung heraus die Anhängerschaft der Wagenrennen. Eine Haltung, die, wie oben erwähnt, bis vor wenigen Jahren noch bei weiten Teilen deutscher Eliten in verschiedenen Abstufungen vertreten wurde. Inzwischen aber geht die Sport- und insbesondere die Fußballbegeisterung quer durch alle Schichten der deutschen Gesellschaft.

Die Loyalität und Verehrung der von Plinius beschriebenen Zuschauer galt demnach nicht nur einzelnen Fahrern der Pferdegespanne, sondern vor allem dem Team. Genau jenes meint Plinius, wenn er davon spricht, dass die Zuschauer nur ein Stück Tuch lieben. Gemeint sind damit die Farben der vielfach in den antiken Quellen bezeugten Circusparteien, den Roten, Grünen, Blauen und Weißen, die mit dem Trikot oder den traditionellen Farben der heutigen Fußballteams vergleichbar sind. Plinius sieht in den Fans allein die emotionale Bindung zu einer jener Circusparteien oder Teams und nicht zu den Fahrern oder Pferden. Denn auch wenn diese die Farbe und damit das Team wechseln würden, blieben die Anhänger der Farbe, also ihrem Team, treu und würden sich von den vorher heißgeliebten Pferden und Wagenlenkern abwenden.

Lassen wir die polemische Kritik des Plinius beiseite. Auch wenn die jeweils zeitgenössische Kritik am Fan ein interessantes Thema wäre, können wir eine auffallende Parallele zum heutigen Fußball, bei dem ja der Fußballverein Objekt der Fanbeziehung ist, konstatieren. Einzelne Fans der römischen Wagenrennen sind nur schwer zu greifen. Die römischen Kaiser wie Caligula, Titus oder Domitian outeten sich aber immer wieder als Anhänger einer der vier Circusparteien, deren Wirken durchaus politische Dimensionen hatte und das bis hin zu gewaltsamen, bürgerkriegsähnlichen Unruhen wie im Januar des Jahres 532 in Konstantinopel führen konnte. Trotz der Sympathie und des Fantums mancher Kaiser für die hauptsächlich blaue oder grüne Circuspartei blieb der eigene Auftritt als Wagenlenker für die Angehörigen der Eliten eine Ausnahme. Auftritte der Kaiser als Wagenlenker in der Öffentlichkeit sind auf die in der antiken Geschichtsschreibung häufig als schlechte oder gar „wahnsinnige“ Kaiser beschriebenen Herrscher beschränkt. Für einen römischen Senator, also die Spitze der Gesellschaft, war es völlig unangebracht, selbst in einem der viel umjubelten Wagenrennen anzutreten. Eine ähnliche distanzierte, wenn nicht gar feindliche Haltung gegenüber dem Fußball ist auch bei den europäischen Eliten zu Beginn der Geschichte des Fußballs festzustellen. Diese Haltung hinderte jedoch Teile der römischen Oberschicht nicht daran, sich im täglichen Leben mit Gegenständen und Bildern der Circusparteien zu umgeben. Ein schönes Beispiel aus dem ersten Jahrhundert nach Christus ist das recht große Fußbodenmosaik einer römischen Villa, das alle vier Circusparteien abbildet: jeweils ein Wagenlenker, gekleidet in einer der vier Circusfarben mit einem Pferd 12: eine andere und sehr viel kostspieligere Form der Fankultur als etwa die heute gerne gekaufte Bettwäsche des Lieblingsvereins.

Hinter den Zirkusparteien stehen anfänglich reiche Angehörige der Oberschicht, sogenannte Ritter, deren Aufgabe es war, die jeweiligen Teams für die Spiele zu organisieren und vorzubereiten, also die Pferde zu trainieren, die Wagenlenker auszusuchen und alles Weitere, was ein Rennstall benötigt, zu beschaffen – selbstverständlich mit der Erwartung von reichen Gewinnen. Gegen Mitte des ersten Jahrhunderts nach Christus scheinen diese Circusparteien immer mehr feste Anhänger in der Bevölkerung Roms gewonnen zu haben, die man dann auch als Fans bezeichnen kann. Es entstand eine dauerhafte und leidenschaftliche Bindung von Teilen der römischen Bevölkerung zu einer der vier Circusparteien. Die Äußerung des Plinius ist sogar die erste aus der Antike, welche die vier „factiones“ (lat. für „Parteien“) und ihre Farben sowie das Ausmaß der Begeisterung und die Form der Anhängerschaft deutlich macht. Die vier Circusparteien sind demnach wohl mit Recht als ein augenfälliges Beispiel für Fankultur zu bezeichnen, auch wenn sie in den folgenden Jahrhunderten ihren Charakter änderten.

Читать дальше