Punkt 1: Es gibt keine Sektion Journalistik mehr. Nichts, nada, niente. Inhalte weg, Personen weg, alles weg. Entsorgt auf dem Müllhaufen der Geschichte. Etwas weniger polemisch: Die westdeutsche Fachgemeinschaft hat 1991 einen neuen Standort bekommen und in Leipzig etwas ausprobiert, was woanders nicht so leicht gegangen wäre. Mit der Tradition des Standorts oder gar mit den Menschen dort hatte das alles nichts zu tun. Motto: ein bisschen Fußvolk übernehmen (in der Verwaltung, im akademischen Mittelbau), das Sagen aber haben wir. Mehr noch: Wir schreiben künftig auch eure Geschichte und die gemeinsame Geschichte sowieso. Karl Friedrich Reimers, der als Gründungsdekan aus München nach Leipzig kam, hat sich noch Ende 2019 bitter beklagt, als er einmal nicht auf einem einschlägigen Podium sitzen und sein Wunderwerk beweihräuchern durfte.

Punkt 2: Wer von 1990 spricht, muss von den Menschen sprechen und davon, was politische Entscheidungen aus Wünschen und Träumen machen. Der Lebensweg der Älteren war von einem Tag auf den anderen zu Ende. Übergang in das bezahlte Nichtstun, mit Mitte 50, wenn sich langsam die Souveränität einstellt, die jede akademische Ausbildung braucht. Die etwas Jüngeren wie Jürgen Schlimper, Wolfgang Tiedke oder Wulf Skaun, drei meiner Helden aus Studententagen, gerade auf dem Sprung in Richtung Professur, sind ins Nichts gefallen. Ökonomisch ist dieser Satz falsch, weil das reiche Deutschland jedem irgendwo ein Auskommen bietet. Intellektuell aber, und darum geht es hier, hat dieses Land all das Potenzial verschenkt, das in der DDR gewachsen war und das heute schon deshalb wichtig wäre, weil es den Umgang mit gesellschaftlichen Krisen einschließt und das Wissen, dass sich die Verhältnisse selbst dann verändern lassen, wenn sie in Stein gemeißelt scheinen.

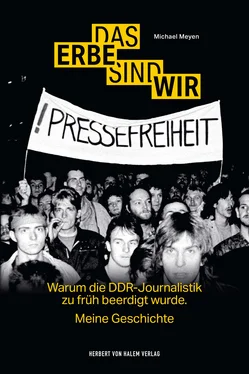

Das führt direkt zu Punkt 3: Mit der Sektion Journalistik ist ein Paradigma entsorgt worden, das Forschung und Berufspraxis verbunden hat. Anders formuliert: Wer heute fragt, wie man die Redaktionen aus der Umklammerung der Politik befreien kann oder von den Zwängen einer kommerziellen Medienlogik, für die Aufmerksamkeit alles ist und alles andere nichts, der findet hier eine mögliche Antwort. Das klingt zunächst befremdlich. Das ›rote Kloster‹ in Leipzig, der Prototyp einer Schule für Parteijournalisten, als Lösung für die Medienkrise der Gegenwart? Ich werde den Spieß umdrehen und zeigen, wie die Gängelung durch die Herrschenden ein Journalismusideal füttern konnte, bei dem ›umfassende demokratische Öffentlichkeit‹ im Zentrum steht. Handwerk statt Haltung.

So gesehen, schreibe ich doch über die Medienrealität der Gegenwart. Ich lasse Menschen sprechen, die marginalisiert worden sind oder sich freiwillig zurückgehalten haben, weil sie in der DDR zur Elite gehört haben oder in diesem Land etwas werden wollten. Wir brauchen die Geschichten dieser Menschen. Wir brauchen die vielen Ideen, die in den anderthalb Jahren des langen 89er Herbstes reifen konnten, als die alten Fesseln abgestreift waren und die neuen nur eine Ahnung am Horizont. Ohne diese Geschichten und ohne diese Ideen können wir nicht verstehen, warum es im Osten immer noch gärt und wie wir die Probleme angehen müssen, die das deutsch-deutsche Klein-Klein schon jetzt in den Hintergrund rücken lassen.

1Yana Milev: Das Treuhand-Trauma. Die Spätfolgen der Übernahme . Berlin: Das Neue Berlin 2020, S. 246f., vgl. Yana Milev: Entkoppelte Gesellschaft – Ostdeutschland seit 1989/90 . Drei Bände. Berlin: Peter Lang 2019/20

2Milev: Treuhand-Trauma , S. 8, 36, 49, 69, 91, 117, 252

3.WIE ICH GESCHICHTE SCHREIBEN WILL

Eigentlich sollte dieses Buch Rückkehr nach Leipzig heißen. Ich wollte schon im Titel einen Anspruch signalisieren, der weit über die Journalistik hinausgeht, und mich deshalb an Didier Eribon anlehnen. 1Der Bestseller Rückkehr nach Reims erklärt, was viele nicht nur in Frankreich unerklärlich finden: Wie konnte es passieren, dass die extreme Rechte in diesem Land heute ausgerechnet von denen gewählt wird, die auf den ersten Blick nichts zu verlieren haben als ihre Ketten und deshalb früher, in den 1960ern und vielleicht sogar noch in den 1980ern, gewissermaßen mit einem roten Parteibuch zur Welt kamen? Als wenn diese Frage nicht schon außerordentlich genug wäre, widmet sich ihr ein Autor, der Ungewöhnliches erlebt hat. Homosexualität in der Provinz, der Bruch mit dem Vater und mit der Familie, Freundschaften mit Bourdieu und Foucault. Das ist der Stoff, der soziologische Analysen auf die große Theaterbühne bringt. 2

Wer 2020 Rückkehr nach Leipzig auf einen Buchdeckel schreibt, sagt: Ich werde den Osten Deutschlands erklären. Ich werde erzählen, warum die Menschen dort ›drüben‹ unzufrieden sind. Warum sie all das nicht zu genießen scheinen, was die Einheit ihnen beschert hat, Autobahnen, hübsche Fassaden, Kreuzfahrten in die weite Welt, und stattdessen so wählen, dass die großen Medienhäuser in München, Hamburg, Frankfurt immer wieder Reporter ausschwärmen lassen müssen. Und: Ich werde das alles mit einer persönlichen Geschichte verbinden, die so unerhört ist und so spannend, dass sie ein ganzes Buch trägt.

Ich habe gemerkt: Dieser Titel ist zu groß. Es geht um die DDR, das schon. Es geht auch um das, was aus diesem Land geworden ist und aus den Menschen, die dort gelebt und gearbeitet haben. Es geht aber nicht um alle, sondern nur um die, die ich am besten kenne: Journalistinnen und Journalisten und ihre Ausbilder an den Universitäten. Ich bin 1988 zum Studium nach Leipzig gegangen, um Heinz Florian Oertel zu beerben oder Chefredakteur zu werden. So ganz genau weiß man das nicht, wenn man 21 ist und seine Jugend auf der Insel Rügen verbracht hat. Vor allem wusste ich damals nicht, dass der Weg auf den Kommentatorensessel bei einem Fußball-Länderspiel unendlich viel weiter ist, wenn man sein Volontariat bei der Ostsee-Zeitung macht und nicht beim Fernsehen, vielleicht sogar mit dem großen Oertel als Mentor. Dass Leipzig dann in die Geschichtsbücher eingehen würde, konnte ohnehin niemand wissen.

Heute bin ich Professor für Kommunikationswissenschaft an der Universität München. Das heißt: ein kleines Licht, verglichen jedenfalls mit Didier Eribon und all jenen, die sonst glauben, ihre Lebensgeschichte in ein Buch gießen zu müssen. Die Kommunikationswissenschaft ist in diesem Land so unbedeutend, dass man den meisten erst einmal erklären muss, was wir da machen. Nein: Wir interessieren uns nicht für Gespräche wie das, was wir gerade führen, und auch nicht für das, was zwischen dir und deiner Chefin gerade läuft. Wir untersuchen Medien. Massenmedien. Öffentliche Kommunikation. Bei uns studieren auch Menschen, die in den Journalismus wollen, sie lernen dabei aber nicht, wie man einen Artikel schreibt oder einen Film dreht, sondern wie man solche Medienprodukte analysiert und ihren Wirkungen auf die Spur kommt.

Die öffentliche Resonanz auf unsere Forschung geht gegen Null. Wenn irgendetwas schief läuft mit den Medien, werden eher Soziologen gefragt, Philosophen oder Politiker. Welterklärung verkauft sich besser als eine Sozialwissenschaft, die jeden ihrer Befunde mit einem ›Wenn und Aber‹ versehen muss und schon deshalb nicht dazu neigt, irgendeinen Alarmismus zu bedienen. Vermutlich war diese Bedeutungslosigkeit mein Glück. Ich kann mir immer noch schwer vorstellen, dass man mit meiner Kaderakte in diesem Deutschland einen Posten bekommt, der außerhalb der kleinen akademischen Disziplin, die ich vertrete, für wichtig gehalten wird. Dafür war ich aller Jugend zum Trotz schon zu tief drin in einer DDR, die im hegemonialen Diskurs als Diktatur konstruiert wird. Die Stasi und die Mauer. Bautzen und Torgau. »Wenn ich DDR höre, dann denke ich an Schmerz«, sagte Jan, ein Schüler aus Bayern, damals 16 Jahre alt und ohne jeden Kontakt in den Osten, als wir ihn 2012 in einer Studie zum kollektiven Gedächtnis befragt haben. »Diese Unterdrückung. Die Leute wurden da mehr oder weniger eingepfercht. In so ein großräumiges KZ. Jeder musste immer genau angeben, was er tut.« 3

Читать дальше