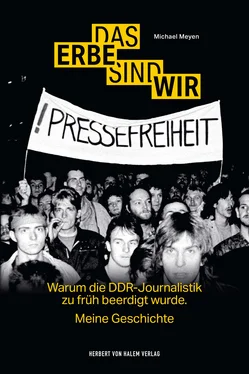

Wer wie ich unter Zeitungen gelitten hat, die die Lesbarkeit und die Gunst ihres Publikums auf dem Altar der Interessen ihrer Besitzer geopfert haben, hat das Schlagwort ›publizistische Vielfalt‹ als Versprechen verstanden. 9Ich war nicht dabei, als Armin Kühne am 16. Oktober 1989 das Cover-Foto geschossen hat, wie vermutlich die meisten nicht, die mit mir studiert haben. »Pressefreiheit« und Sektion Journalistik: Das passt auch aus historischer Distanz nicht zusammen. Zwei Tage nach dieser Leipziger Montagsdemo ist neben Erich Honecker auch Joachim Herrmann zurückgetreten, sein Adlatus für Agitation und Propaganda. Fortan, so habe ich das damals gesehen, fortan wird es möglich sein, über all die unterschiedlichen Meinungen und Interessen zu diskutieren, die es in einer Gesellschaft gibt. Man wird sich nicht immer einigen können, natürlich nicht, sich aber selbst ein Bild machen können, weil die entsprechenden Informationen und die wichtigsten Interpretationen für jeden zur Verfügung stehen.

Mein Blog Medienrealität war diesem Ideal verpflichtet. Ich habe den öffentlichen Debattenraum dort mit den Mitteln der Wissenschaft seziert und all das kritisiert, was die Erfüllung des Auftrags Öffentlichkeit gefährdet. Ich will mir nicht anmaßen, hier einen schärferen Blick zu haben als andere, da es in diesem Buch aber um das ›Erbe‹ geht (ein positiv besetzter Begriff), das Menschen wie ich einzubringen haben, möchte ich hier wenigstens einen Punkt setzen und dafür den Sozialkonstruktivismus bemühen.

Jeder Mensch wird in eine »institutionelle Ordnung« hineingeboren, die uns »Wissen« über die »Wirklichkeit« liefert (über Phänomene, die ohne unser Wollen da sind). In dieser »institutionellen Ordnung«, die durch eine »symbolische Sinnwelt« legitimiert wird (etwa: Katholizismus, Marxismus, Neoliberalismus), leben wir normalerweise »ganz naiv« vor uns hin – solange jedenfalls, wie der Alltag funktioniert und bis »eine Gesellschaft auf eine andere stößt, die eine ganz andere Geschichte hat«. 10Vermutlich muss ich gar nicht mehr ausformulieren, worauf diese Argumentation hinausläuft. In den späten 1980ern hat der Alltag in Leipzig nicht mehr funktioniert. Es hat gestunken, die Läden waren leer, die Menschen sind weggelaufen – und in der Realität der Medien war der Sozialismus trotzdem auf der Siegerstraße.

Die ›institutionelle Ordnung‹ der Gegenwart und die ›symbolische Sinnwelt‹, die sie legitimiert, waren für mich nicht einfach da. Ich kann verstehen, dass es Menschen gibt, die keinen Grund haben, beides in Frage zu stellen. Ich muss dafür nur durch München gehen. So viel Reichtum und so viele braungebrannte Gesichter. Gerade mit Blick auf die existenziellen Fragen, die wir in den nächsten Jahren beantworten müssen, sollten diese Menschen aber auch verstehen, welche Vorteile es hat, ›institutionelle Ordnung‹ und ›symbolische Sinnwelt‹ stets einem Wirklichkeitstest zu unterziehen. Das ist das, was Menschen wie ich zu bieten haben. Das ist das ›Erbe‹, auf das der Buchtitel anspielt. Und dafür steht der Ruf nach »Pressefreiheit«, der für den flüchtigen Blick weit weg vom Thema DDR-Journalistik zu sein scheint.

1Vgl. Michael Meyen: Kontroverse um »Medienrealität«. In: Michael Meyen (Hrsg.): Medienrealität 2020 . https://medienblog.hypotheses.org/9621(5. Juni 2020)

2Vgl. Stephan Lessenich: Grenzen der Demokratie. Teilhabe als Verteilungsproblem . Stuttgart: Philipp Reclam 2019, S. 18

3Uwe Tellkamp: Der Turm. Geschichte aus einem versunkenen Land. Roman . Frankfurt/M.: Suhrkamp 2008

4Vgl. Lutz Niethammer: Erfahrungen und Strukturen: Prolegomena zu einer Geschichte der Gesellschaft der DDR. In: Hartmut Kaelble, Jürgen Kocka, Hartmut Zwahr (Hrsg.): Sozialgeschichte der DDR . Stuttgart: Klett-Cotta 1994, S. 95-115

5Vgl. Franziska Kuschel: Schwarzhörer, Schwarzseher und heimliche Leser. Die DDR und die Westmedien . Göttingen: Wallstein 2016, Michael Meyen: Denver Clan und Neues Deutschland. Mediennutzung in der DDR . Berlin: Ch. Links 2003

6Vgl. Anke Fiedler: Medienlenkung in der DDR . Köln: Böhlau 2014

7Horst Pöttker (Hrsg.): Öffentlichkeit als gesellschaftlicher Auftrag. Klassiker der Sozialwissenschaft über Journalismus und Medien . Konstanz: UVK 2001

8Rainer Mausfeld: Warum schweigen die Lämmer? Wie Elitendemokratie und Neoliberalismus unsere Gesellschaft und unsere Lebensgrundlagen zerstören . Frankfurt/M.: Westend 2018, S. 192

9Vgl. Günther Rager, Bernd Weber: Publizistische Vielfalt zwischen Markt und Politik. Eine Einführung. In: Günther Rager, Bernd Weber (Hrsg.): Publizistische Vielfalt zwischen Markt und Politik. Mehr Medien – mehr Inhalte? Düsseldorf: Econ 1992, S. 7-26

10Peter L. Berger, Thomas Luckmann: Die gesellschaftliche Konstruktion der Wirklichkeit . Frankfurt/M.: Fischer Taschenbuch 2016, S. 112

2.WARUM DAS FASS NOCH EINMAL AUFGEMACHT WERDEN MUSS

Dieses Buch erzählt eine deutsche Geschichte, die zwar in der DDR spielt und schon vorher angefangen hat, aber noch lange nicht vorbei ist. Auf den ersten Blick hat diese Geschichte nichts zu tun mit den Dingen, die uns gerade auf den Nägeln brennen. Es geht nicht um Klima, Natur oder Pandemien und auch nicht um die großen Fragen von Krieg und Frieden oder von Arm und Reich. Warum, so ließe sich das zuspitzen, beschäftige ich mich mit der Ausbildung von Journalisten, wenn die Zukunft der Menschheit auf dem Spiel steht? Und warum steige ich dafür gewissermaßen in die Gruft und schreibe nicht über die Medienrealität der Gegenwart?

Ich bin »Exil-Ostdeutscher«. So hat Yana Milev, 1964 in Leipzig geboren, Menschen genannt, die in der DDR aufgewachsen und dann in ein »fremdes Land« gekommen sind, ohne ihre »Heimat« zu verlassen. 1Mein Gepäck habe ich bei der Ankunft versteckt. Ich musste dieses Gepäck verstecken, weil all das, was mich vorher ausgemacht hat, im größeren Deutschland verpönt war. Ich konnte nichts vom Widerstand berichten oder vom Überleben in einer Nische. Am 9. Oktober 1989 war ich in Leipzig, aber nicht in der Nikolaikirche, sondern in einer Parteiversammlung an der Sektion Journalistik. Und als ich mit Hammer und Zirkel im Ährenkranz demonstriert habe, riefen die meisten schon »Wir sind ein Volk«.

Die Mehrheit hat nicht immer Recht und der Sieger schon gar nicht. Im Dezember 1990 hat die sächsische Regierung beschlossen, meinen Studiengang zu schließen – angetrieben vom Trommelfeuer der Leitmedien und später bestätigt durch Publikationen, die alles in Bausch und Bogen verworfen haben, was an der Sektion Journalistik in Leipzig gemacht worden war. Die Folgen konnte ich an mir selbst beobachten. ›Exil-Ostdeutsche‹ wie ich haben versucht, die besseren Westdeutschen zu werden, und dabei auch all das tief in uns vergraben, was den hegemonialen Diskurs hätte aufbrechen können. Dieser Mechanismus scheint mir universell zu sein und wäre schon für sich genommen Grund genug gewesen, dieses Buch zu schreiben. Wer Erfahrungen oder Ideen hat, die der dominanten Deutung widersprechen, muss entweder schweigen, um die eigene Reputation nicht zu gefährden, oder in Arenen ausweichen, die der Stimme von vornherein jede Wucht nehmen.

In diesem Buch geht es um mehr. Die kleine Sektion Journalistik steht hier pars pro toto für einen Vorgang, den Yana Milev »Kulturkatastrophe« 2nennt. Was diese Soziologin aus der Vogelperspektive und mit einem Vokabular macht, das keinen Raum für Zweifel lässt (›Regime Change‹, ›Schockstrategien‹, ›Landnahme‹, ›struktureller Kolonialismus‹, ›neoliberale Annexion‹), schaue ich mir aus der Nähe und mit dem Blick des Insiders an, der die DDR nicht nur mit der Bundesrepublik oder mit den USA vergleichen kann, sondern auch weiß, wie es ab 1991 weitergegangen ist in seinem Feld. Was ich dabei sehe, erlaubt zu verstehen, warum der deutsche Osten auch 30 Jahre später anders ist als der Rest des Landes.

Читать дальше