3 Widerspruch von HADCRUT4 zu weiteren Quellen: Weiter oben wurde die Temperaturstudie besprochen, in welcher der prominenteste Klimawarner Deutschlands, Hans-Joachim Schellnhuber, Mitautor war. In ihr wurde keine globale Erwärmung im 20. Jahrhundert gefunden41. Zwei davon unabhängige weitere Facharbeiten43,44 geben an, dass von Tausenden weltweiten Temperaturreihen des letzten Jahrhunderts etwa ein Viertel Abkühlung und keine Erwärmung aufweisen. Zweifel, ob von einer maßgebenden globalen Erwärmung im 20. Jahrhundert gesprochen werden darf, äußern auch die Klimaexperten Joseph D’Aleo und Anthony Watts, wobei sie auf die starke Erwärmung in den 1930er Jahren hinweisen49.

Unter 2.4.4 wird auf das brisante Thema wissenschaftlicher Widersprüche, welches hier im Buch mit den Fragwürdigkeiten der HADCRUT4-Temperaturkurve zum ersten Mal angesprochen wird, noch ausführlicher eingegangen. In Anbetracht dieser Widersprüche und Unsicherheiten sind bereits an dieser Stelle schon zwei Behauptungen der Klimawarner als fragwürdig zu erkennen: Die Temperaturentwicklung seit 1850 sei durch das angestiegene anthropogene CO 2verursacht, weil es einen statistischen Gleichlauf (Korrelation) gäbe und weiter, seit 1850 oder seit 1908 habe eine ungewöhnliche und maßgebende Steigerung der globalen Mitteltemperatur stattgefunden. Eine endgültige Beantwortung der Zentralfrage, wie weit der Mensch für den rezenten Klimawandel verantwortlich ist, kann aber erst nach Sichtung aller zugehörigen Aspekte unter 2.7 erfolgen.

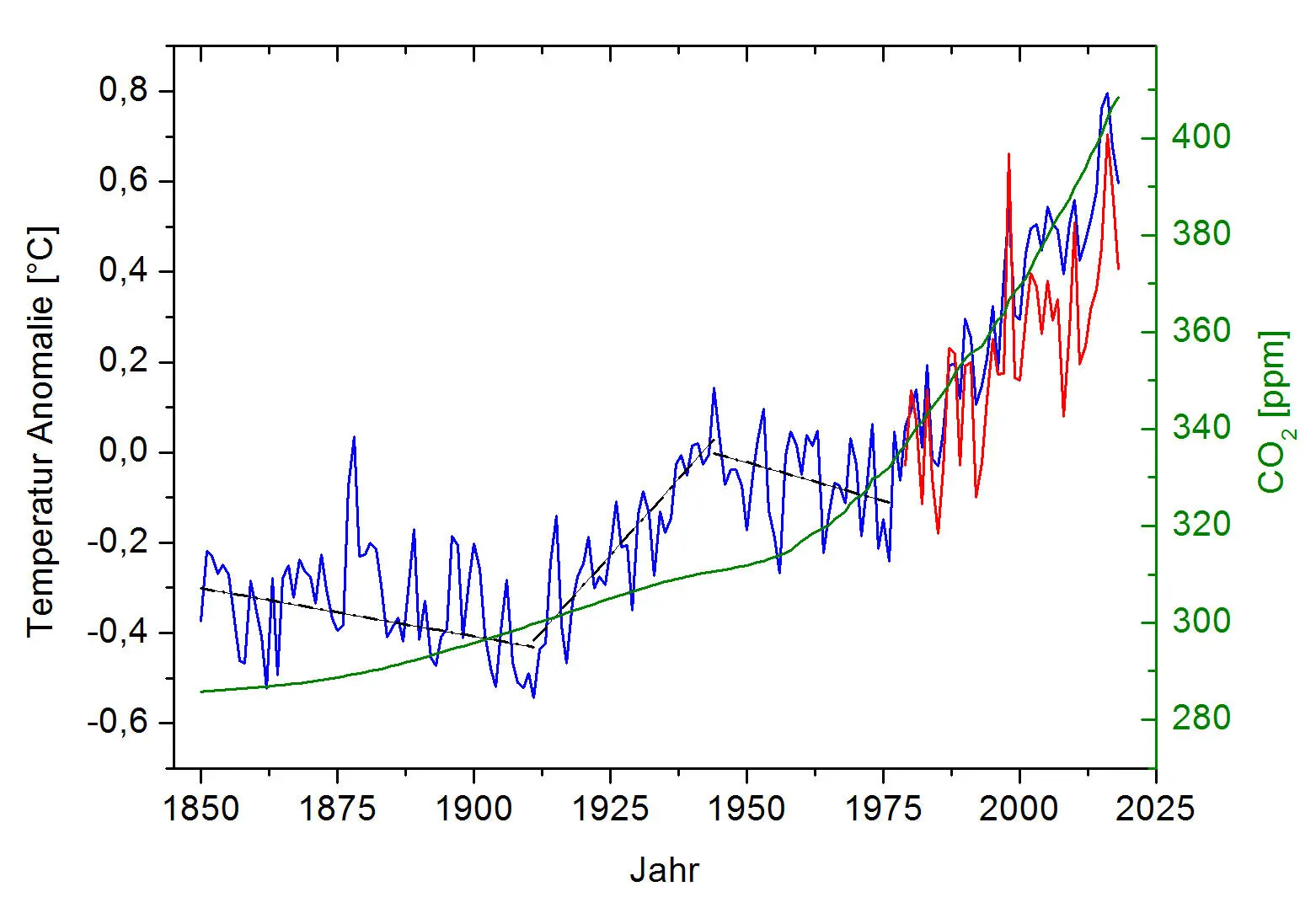

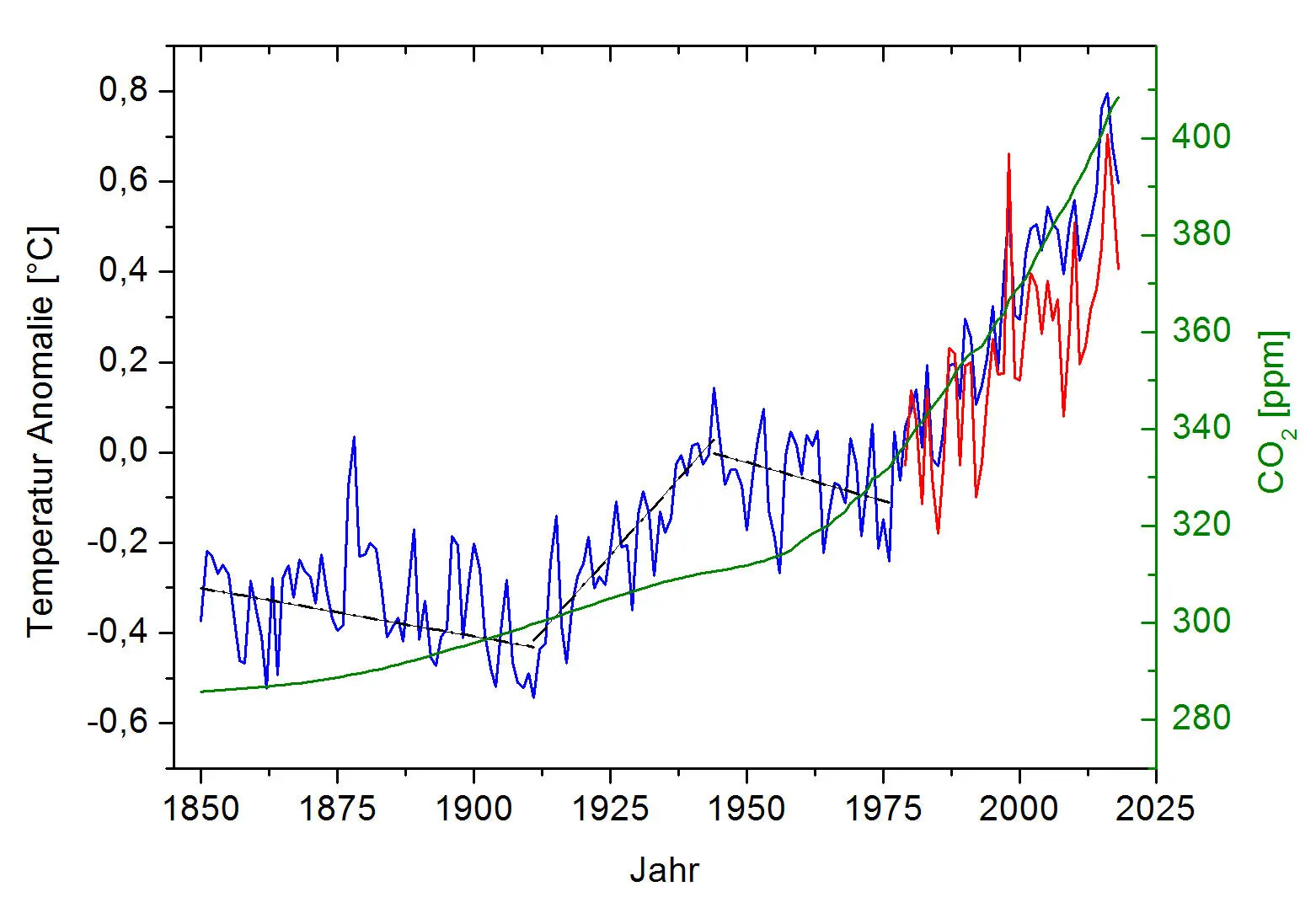

Bild 4:

Bild 4:

Globale Mitteltemperatur HADCRUT4 von 1850 bis 2018 (blau), globale Mitteltemperatur aus Satellitenmessungen von 1979 bis 2019 (rot) und CO 2 -Konzentration der Atmosphäre (grün), alle Reihen erstellt aus den numerischen Daten 50 , 51 , 52 . Lineare Regressionsgeraden 120 in HADCRUT4 in den Zeitspannen 1850–1911, 1911–1944, 1944–1976, 1976–2001 (schwarz unterbrochen). Wegen unterschiedlicher Anomalie-Nullwerte wurden die Satellitendaten um 0,18 °C angehoben, so dass sie sich mit HADCRUT4-Daten 1979-1980 deckten.

2.3 Die Folgen des Klimawandels

Mit Wellen, Stürmen, Schütteln, Brand, geruhigt bleibt am Ende Meer und Land

(Johann Wolfgang Goethe)

Welche Folgen würde ein dauerhaft wärmeres Klima in unserem Land eigentlich nach sich ziehen? Auf jeden Fall mehr positive als negative! Ein mehr mediterranes Klima wäre für ein Land mit ausreichenden Wasservorkommen, wie Deutschland, generell vorteilhaft. Stellvertretend ist nur der Energiespareffekt infolge geringeren Gebäudeheizens zu nennen. Die oft beschworene Wiederkehr von Gift-Schlangen, Giftspinnen und zahlreichen Tropenkrankheiten, die Schädigung von kreislaufgeschwächten Mitbürgern durch zu hohe Temperaturen und weiteres mehr, weisen an Stelle sachlicher Substanz mehr Unterhaltungswert auf. So ist beispielsweise die Verbreitung von Malaria praktisch temperaturunabhängig. Die größte Malaria-Epidemie aller Zeiten mit über 600.000 Toten brach nicht in den Tropen, sondern während der 1920er Jahre im hohen Norden Russlands aus 53. Neue Bedrohungen, wie zum Beispiel das West-Nil-Virus oder die asiatische Tigermücke, haben nichts mit globaler Erwärmung, sondern mit dem globalisierten Warenverkehr zu tun. So wurde ein zuvor unbekanntes Transportversteck von Mücken, die Tropenkrankheiten auch in europäische Länder bringen, in alten Autoreifen gefunden, die weltweit per Schiff quer über den Globus zur Wiederverarbeitung transportiert werden. Übergangen wird bei den Warnungen vor Erwärmung auch, dass mehr kälteres als wärmeres Klima zu gesundheitlichen Schädigungen, wie grippale Infekte oder Erfrierungen beiträgt. Von erhöhter Sterblichkeit in wärmeren Ländern, bei vergleichbarem Entwicklungsstand, ist nichts bekannt.

Klimaerwärmung lässt vordergründig einen Verstärkungstrend für heftige Wetterereignisse erwarten, wenn man davon ausgeht, dass chemische Reaktionen bei höherer Temperatur schneller ablaufen. Diese Sicht beruht aber auf meteorologischer Unkenntnis. Unwetter und Stürme hängen nicht von absoluten Temperaturen, sondern von Temperaturdifferenzen ab 54. Nur wenn sich die Temperaturdifferenz zwischen Polar- und Äquatorial-Gegenden erhöht, muss mit heftigeren Extremwetterereignissen gerechnet werden. Betrachtet man nun die jüngste Klimaänderung, wird sichtbar, dass Temperaturerhöhungen in polnahen Norden wesentlich größer als die am Äquator waren. Dies bedeutet verringerte Temperaturdifferenzen zwischen Pol und Äquator und somit Abnahme, nicht Zunahme von Extremwetterheftigkeiten und -häufigkeiten auf der Nordhalbkugel. Dies entspricht, im Gegensatz zur öffentlichen Wahrnehmung, auch den Messungen, die durch das IPCC in seinem Bericht AR5 dokumentiert sind 26. Im Folgenden direkt aus dem AR5, Kapitel 2.6, des IPCC Sachstandsbericht von 2013 wörtlich zitiert (es gibt leider keine deutschen Versionen dieser Berichte):

Tropische Zyklone, in AR5, WG1, Kapitel 2.6, S. 216:

„ Current datasets indicate no significant observed trends in global tropical cyclone frequency over the past century and it remains uncertain whether any reported long-term increases in tropical cyclone frequency are robust, after accounting for past changes in observing capabilities “.

Dürren, in AR5, WG1, Technical Summary, S. 50:

„ There is low confidence in a global-scale observed trend in drought or dryness (lack of rainfall), owing to lack of direct observations, dependencies of inferred trends on the index choice and geographical inconsistencies in the trends “

Zusammenfassung in AR5, WG1, Kapitel 2.6, S. 215:

„ In summary, the current assessment concludes that there is not enough evidence at present to suggest more than low confidence in a global scale observed trend in drought or dryness (lack of rainfall) since the middle of the 20th century, owing to lack of direct observations, geographical inconsistencies in the trends, and dependencies of inferred trends on the index choice. Based on updated studies, AR4 conclusions regarding global increasing trends in drought since the 1970s were probably overstated. However, it is likely that the frequency and intensity of drought has increased in the Mediterranean and West Africa and decreased in central North America and north-west Australia since 1950. “

Überflutungen, in AR5, WG1, Technical Summary, S. 112:

„T here continues to be a lack of evidence and thus low confidence regarding the sign of trend in the magnitude and/or frequency of floods on a global scale over the instrumental record. “

Hagel und Gewitter in AR5, WG1, Kapitel 2.6, S. 216:

„ In summary, there is low confidence in observed trends in small-scale severe weather phenomena such as hail and thunderstorms because of historical data inhomogeneities and inadequacies in monitoring systems. “

Und schließlich fasst das IPCC in AR5, WG1, Kapitel 2.6, S. 219 zusammen:

„ There is limited evidence of changes in extremes associated with other climate variables since the mid-20th century. “

Da insbesondere in den USA Tornados als Extremwetterereignisse gefürchtet sind, lassen wir hier die National Oceanic and Atmospheric Administration (NOAA) zu Wort kommen. Sie hat die historischen Trends von Tornados in den USA ab 1954 mit entsprechenden Grafiken publiziert 55und keine statistisch signifikanten Zunahmen, weder an Häufigkeit noch an Stärke gefunden. Schaut man auf die Südhemisphäre, sieht es ähnlich aus, hier nehmen die Zyklone an den australischen Küsten sogar auffallend ab, wie Bild 5 zeigt.

Читать дальше

Bild 4:

Bild 4: