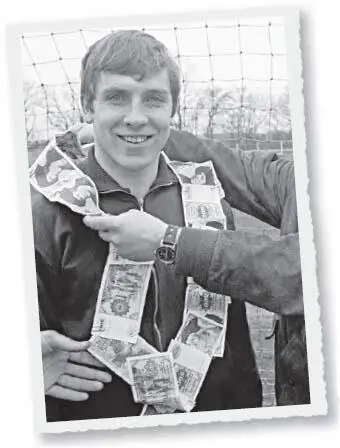

Siebert ist sprachlos. Sollte er nach all den Anstrengungen am Schluss doch noch als Verlierer dastehen? Doch Aufgeben ist bekanntlich seine Sache nicht. Siebert schaltet den DFB ein. Praktisch eine Selbstanzeige. Schließlich dürfen Verträge erst nach dem 1. Mai unterschrieben werden. Aber darauf kann er jetzt keine Rücksicht mehr nehmen. Er will den Fischer haben. Koste es, was es wolle. Und diesmal hat Siebert Glück. Der DFB prüft den 1860-Vertrag und stößt auf eine grafologische Merkwürdigkeit. Der Namenszug unter dem Papier stammt nicht aus der Feder von Fischers Vater. Es handelt sich um eine Fälschung – durch Geschäftsführer Maierböck. Ein schlechter Scherz, der beim DFB für weit weniger Amüsement sorgt als auf Schalke. Auch über die in Frankfurt verhängte Vertragsstrafe können Siebert und Aldenhoven jetzt nur noch lachen. Schalke zahlt 10.000, Fischer selbst 15.000 Mark. Geld, das er auf Umwegen schnell wiedersieht.

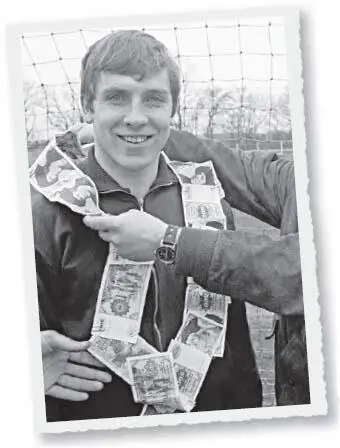

Um den Zwieseler Neuzugang Klaus Fischer buhlten gleich mehrere Klubs.

Fischers Wohlfühlfaktor ist dennoch gering in seinen ersten Monaten im Ruhrgebiet. Ähnlich wie zuvor Rolf Rüssmann muss auch der Mittelstürmer erkennen, dass es mit der Professionalität beim Traditionsklub noch nicht so weit her ist. In den ersten sechs Wochen wohnt er in einer 20-m²-Wohnung, die einem Freund Sieberts gehört. Als Fischer auf Umzug drängt, stellt der Verein eine möblierte Wohnung in der Lilienthalstraße zur Verfügung. Die Möbel aber haben ihre besten Tage hinter sich. Seine Frau Margit weigert sich, einzuziehen. Wieder wird Fischer zaghaft bei Siebert vorstellig. Die Möbel werden durch neue ersetzt.

Nach dem Training erzählt der Bayer Rolf Rüssmann von seinen Problemen. Der nimmt sich sogleich des Zuwanderers an, steht Fischer und seiner Frau, wann immer er kann, mit Rat und Tat zur Seite. Es ist der Beginn einer wunderbaren Freundschaft. Rüssmann selbst wohnt zu diesem Zeitpunkt immer noch in der Stehler Straße, bei Mutter Wernscheidt. Eine nette alte Dame, die für Schalker Talente unterm Dach zwei Zimmer mit je zwei Betten bereithält. Familiäre Atmosphäre, Frühstück und Abendessen inklusive. Eine Zeitlang teilt sich Rüssmann ein Zimmer mit Klaus Scheer, bis der, frisch verheiratet, in den Marler Stadtteil Polsum zieht.

Günter Siebert müht sich um weitere Unterbringungsmöglichkeiten für Talente. Da passt es gut, dass er so ganz nebenbei auch noch die Speisegaststätte der Trabrennbahn am Nienhauser Busch pachtet. In Hinterzimmern lässt er Doppelstockbetten aufstellen. Platz für bis zu 14 S04-Profis der Zukunft. Es bedarf kaum einer Erwähnung, dass er sich Kost und Logis vom Verein anständig bezahlen lässt.

Keine Frage, der Präsident hat seine Auslagen. Kritiker sind rar. Im eigenen Lager gibt es sie praktisch nicht. Wozu auch? Schließlich nimmt Sieberts Wunschmannschaft mehr und mehr Form an. Lütkebohmert, Scheer, Rüssmann und Sobieray haben den Sprung bereits geschafft. Jetzt kommen neben Fischer mit Dieter Burdenski und Klaus Beverungen noch zwei weitere Talente aus der Stadt hinzu. Der 19-jährige Burdenski, Sohn des Ur-Schalkers und Trainers Herbert Burdenski, soll den nach Kaiserslautern abgewanderten Josef Elting als zweiten Torwart ersetzen. Jugendnationalspieler Beverungen, 18 Jahre jung, wie Norbert Nigbur aus Heßler, ist eine Zukunftsoption fürs Mittelfeld. Mit Gerhard Neuser und Hermann Erlhoff verlassen zwei Routiniers den Verein. Rot-Weiss Essen zahlt für Erlhoff glatte 100.000 Mark Ablöse. Es ist der bis dato höchste Transferbetrag für einen Nicht-Nationalspieler.

Siebert bastelt und feilt an allen Ecken und Enden. Wieder mal kommt ihm sein guter Draht ins Rathaus zugute. Stadtdirektor König reduziert auf Sieberts Drängen hin die Stadionmiete von zehn auf fünf Prozent der Eintrittskartenerlöse. Und damit noch nicht genug. König schafft, wenn er denn schon mal dabei ist, auch noch die Vergnügungssteuer für Fußballvereine ab. 1968 hatte Schalke dafür noch knapp 400.000 Mark bezahlt.

Wirtschaftlich bekommt Schalke allmählich Luft zum Atmen. Sportlich betrachtet ist die Luft nach wie vor dick. Die permanenten Spannungen zwischen Siebert und Gutendorf rufen zu Saisonbeginn die Sportjournalisten auf den Plan. In einer bundesweiten Umfrage nennen diese mit eindeutiger Mehrheit Rudi Gutendorf als erstes Traineropfer der Saison 1970/71. Dabei scheint der sich inzwischen an Sieberts Denken und Reden gewöhnt zu haben. Nach dem erfreulichen 3:3-Unentschieden zum Auftakt in Braunschweig lobt er ausdrücklich: „Die Saat im Talentschuppen von Siebert geht immer besser auf.“

Doch Gutendorf hat noch andere Baustellen. Allen voran wieder mal Kapitän Stan Libuda, der, wie Klaus Fichtel, eine grandiose WM gespielt hat. Was ihm allerdings über sein größtes Problem nicht hinweghilft. Am Abend vor dem ersten Heimspiel gegen Duisburg telefoniert Libuda aus der Sportschule Wedau nervös mit seinem Sohn Matthias. In der Nacht weckt er seinen Zimmernachbarn Klaus Scheer. Er habe Blut im Urin, müsse dringend zum Arzt. Scheer soll ihn am nächsten Morgen bei Gutendorf entschuldigen. Als Libuda nach dem Frühstück immer noch nicht aufgetaucht ist, streicht ihn Gutendorf aus dem Kader. Lange hat er seine schützende Hand über sein labiles Genie gehalten, hat Libudas Frau Gisela sogar bei seiner Frau Ute übernachten lassen, nur damit der Stan beruhigt war. Jetzt aber muss Schluss sein. Der Trainer muss an sich selbst denken. Er hat viel zu verlieren. Das Spiel gegen Duisburg aber gewinnt er durch ein Tor von Klaus Scheer mit 1:0.

Bauchschmerzen bereiten Gutendorf auch die müden Vorstellungen von Klaus Fischer. Ähnlich wie seinerzeit bei Aki Lütkebohmert erklärt der Trainer den schwachen Saisonstart des Mittelstürmers mit dessen Wehrdienst. Dabei ist dieser für ihn bislang eher eine leichte Übung. Fischer muss sich jeden Morgen in der Kaserne in Unna vorstellen, darf anschließend wieder nach Hause bzw. ins Training fahren.

Am dritten Spieltag, beim 1:1 in Stuttgart, ist es endlich so weit. Nach einem Scheer-Freistoß gelingt dem Neuzugang per Kopf der Ausgleich, sein erstes Bundesligator für Schalke 04. Mit Nigbur, Sobieray, Fichtel, Fischer, Scheer, Lütkebohmert, van Haaren, Libuda und Fischer stehen erstmals neun der Spieler in der Startelf, die ein Jahr später vielen auf Schalke sehr viel Freude bereiten werden.

Im anschließenden Heimspiel gegen Hertha BSC kann die Mannschaft – bei günstigem Verlauf – erstmals in der Bundesligageschichte Tabellenführer werden. Kurz vor Schluss geht das Spiel 0:1 verloren. Gutendorf begründet es mit mangelnder Erfahrung. Dies allein ist Wasser auf die Mühlen des Präsidenten. Dann aber prognostiziert Gutendorf Schalke zu allem Überfluss auch noch drohende Abstiegsgefahr. Zu viel des Schlechten. Siebert reicht’s. Er stellt Vorstand und Verwaltungsrat vor die Alternative: „Entweder Gutendorf oder ich!“ Über die WAZ fordert Siebert offener denn je die Demission des Trainers: „Drei Jahre lang habe ich gearbeitet, um eine junge Mannschaft aufzubauen. Diese Talente sind nun dabei, eine große Elf zu werden. Wir haben von Herrn Gutendorf nie verlangt, mit diesem Aufgebot sofort die Deutsche Meisterschaft zu holen. Er sollte uns vielmehr allmählich an dieses Ziel heranführen. Stattdessen trampelt er auf unserem Vereinsnamen herum.“

Siebert fordert die älteren Spieler in der Mannschaft auf, seine Thesen in aller Öffentlichkeit zu unterstützen. Heinz van Haaren entgegnet dem Vereinsboss, er halte dies für keine gute Idee. Gutendorf erfährt aus der Zeitung von den neuen Vorhaltungen. Es ist Dienstagvormittag, der 8. September 1970. Drei Stunden später, nach dem Training, erfährt er von seiner fristlosen Kündigung. Zwei Tage danach einigen sich Anwälte beider Seiten auf eine Abfindung. Das Kapitel Gutendorf ist auf Schalke endgültig beendet.

Читать дальше