1 ...6 7 8 10 11 12 ...16 „Der Amiatinus ist ein Pandekt [scil. eine Vollbibel], der im Ganzen bewußt nach dem Vorbild des Codex grandior des Cassiodor gestaltet worden ist. […] Um den Ansprüchen der Zeit gerecht zu werden, wählte man als Text durchgängig die Vulgata.“22

Dieses Vorgehen bei der Herstellung solcher Vollbibeln setzt eine gewisse wissenschaftliche Redaktions- und Editionstätigkeit voraus. Cassiodor selbst liefert in seinen Institutiones eine Art Anleitung für das Kopieren antiker Bücher. Er weist hierin dezidiert darauf hin, dass dabei mehrere Handschriften als Vorlagen herangezogen werden sollen. Durch den Vergleich dieser Vorlagen sollen Mängel beseitigt werden mit dem Ziel, den bestmöglichen Text zu bieten, auf den man aufgrund der vorhandenen Vorlagen Zugriff hat.23 Auf diese Weise wird auch das Phänomen erklärbar, dass Lesarten einer Handschrift in eine andere eindringen, ohne dass alle Besonderheiten der Vorlagehandschrift „mitkopiert“ werden.

Als Zwischenfazit bleibt zu sagen: Paratextuelle Beigaben müssen unabhängig von der Handschrift ausgewertet werden, in der sie auftauchen. Die hier beschriebenen Kapitelverzeichnisse bezeugen z.B. sowohl Textvarianten als auch Textzustände, die weitaus älter zu datieren sind als ihre tatsächlichen Bezugstexte.

Methodologischer Exkurs:

An dieser Stelle ist es geboten, eine terminologische Unterscheidung einzuführen. Das beschriebene Beispiel macht die Notwendigkeit einer klaren Trennung zwischen dem ursprünglichen Bezugstext und dem tatsächlichen Bezugstext eines Paratextes deutlich.24 Während der tatsächliche Bezugstext die konkrete Handschrift meint, in der der Paratext zu lesen ist (im Falle der KA Rm A also der Codex Amiatinus), ist der ursprüngliche Bezugstext derjenige Text, für den der jeweilige Paratext ursprünglich angefertigt wurde (quasi der „Muttertext“).

Diese Unterscheidung lässt sich strukturell auch in den Ausführungen von Gerd MINK, dem Begründer der kohärenzbasierten genealogischen Methode (CBGM)25, wiederfinden. So erklärt MINK:

„Elemente einer genealogischen Hypothese sind nicht die Handschriften, sondern der Textzustand, den sie überliefern und der viel älter sein kann als die jeweilige Handschrift. Der Text in seinem jeweiligen Zustand wird hier als Zeuge bezeichnet, nicht die Handschrift.“26

Hierin wird deutlich gemacht, dass es tatsächlich der Textzustand ist, der im Fokus der textkritischen Arbeit steht, nicht die Handschrift selbst, die ihn bezeugt. Mit dem Begriff Textzustand bezeichnet MINK „die Summe aller Lesarten, die innerhalb eines Manuskriptes […] gemeinsam überliefert werden.“27 Übertragen auf die eben gemachte terminologische Unterscheidung lässt sich somit für die Auswertung der Paratexte sagen: der tatsächliche Bezugstext einer Kapitelliste – also die Handschrift, in der der Paratext auftaucht – tritt vollständig in den Hintergrund.28 Der eigentliche Gegenstand der Untersuchung ist demnach der Textzustand, der durch den Paratext bezeugt wird und der erheblich älter sein kann als die Handschrift, von der er repräsentiert wird.29 Die Analyse des Paratextes erlaubt es also, Rückschlüsse auf den Textzustand seines ursprünglichen Bezugstextes zu ziehen und bietet zahlreiche Hinweise, wie dieser tatsächlich ausgesehen haben könnte. Natürlich bleibt der „Muttertext“ eines Kapitelverzeichnisses in letzter Instanz nicht konkret greifbar, ist als Handschrift also nicht identifizierbar. Betrachtet man die verschwindend geringe Anzahl uns bekannter biblischer Handschriften aus den ersten Jahrhunderten, so kann man mit ziemlicher Sicherheit annehmen, dass die ursprünglichen Bezugstexte der uns bekannten Paratexte in der Mehrzahl der Fälle gar nicht „überlebt“ haben. Umso wichtiger ist es für die Erforschung der frühen Textgeschichte des NT, die paratextuellen Beigaben ernst zu nehmen und sie als Beschreibungen von Handschriften auch textkritisch auszuwerten. Denn sie liefern einen reichhaltigen Fundus an textgeschichtlichen Besonderheiten, die in einigen Fällen bis in die frühesten Stadien der handschriftlichen Bezeugung der biblischen Texte zurückreichen, für die unsere Kenntnisse teilweise sehr überschaubar sind.

Sowohl die in der vorliegenden Studie untersuchten Kapitellisten als auch die Prologe bezeugen textgeschichtlich besonders alte Textzustände. Denn wie an späterer Stelle ausführlich gezeigt wird, weist beispielsweise der ursprüngliche Bezugstext der amiatinischen Kapitellisten textuelle Besonderheiten auf, die ihn in unmittelbare Nähe zu Marcions Apostolos setzen. Damit deuten sie auf einen Textzustand hin, der bereits im frühen zweiten Jahrhundert nachweisbar ist.

Um in der Terminologie des Instituts für neutestamentliche Textforschung (INTF) in Münster zu sprechen, müsste man also konstatieren: Der Textzustand, den die KA Rm A für den Römerbrief bezeugen, weist eine hohe prägenealogische Kohärenz 30 zum von Marcion verwendeten Römerbrief auf, also dem Römerbrief der 10-Briefe-Sammlung. Diese Einsicht sei an dieser Stelle bereits vorweggenommen. Sie wird in den nachfolgenden Kapiteln der vorliegenden Studie ausführlich begründet.

3.2.2. Die Capitula Regalia

Neben dem amiatinischen Kapitelverzeichnis ist für die vorliegende Studie eine weitere Kapitelreihe in den Fokus der Untersuchung gerückt, welche (im Gegensatz zur KA A) in der neutestamentlichen Wissenschaft bisher weitgehend ignoriert wurde. Die besagte Kapitelliste ist heute nur noch in einem einzigen Manuskript zu finden. Diese Handschrift ist ein Doppelkodex, der Teil der königlichen Handschriftensammlung der British Library ist und die Signatur Royal MS 1 E VIII trägt.1 Im Weiteren soll er daher als „Codex Regalis“ bezeichnet werden, die Kapitellisten als „Capitula Regalia“ (KA Reg).2

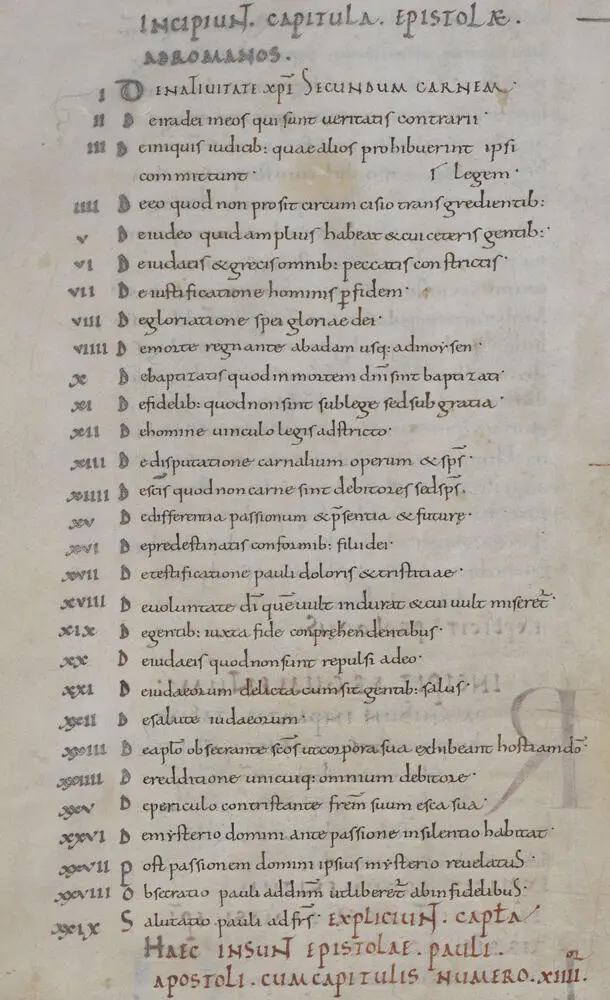

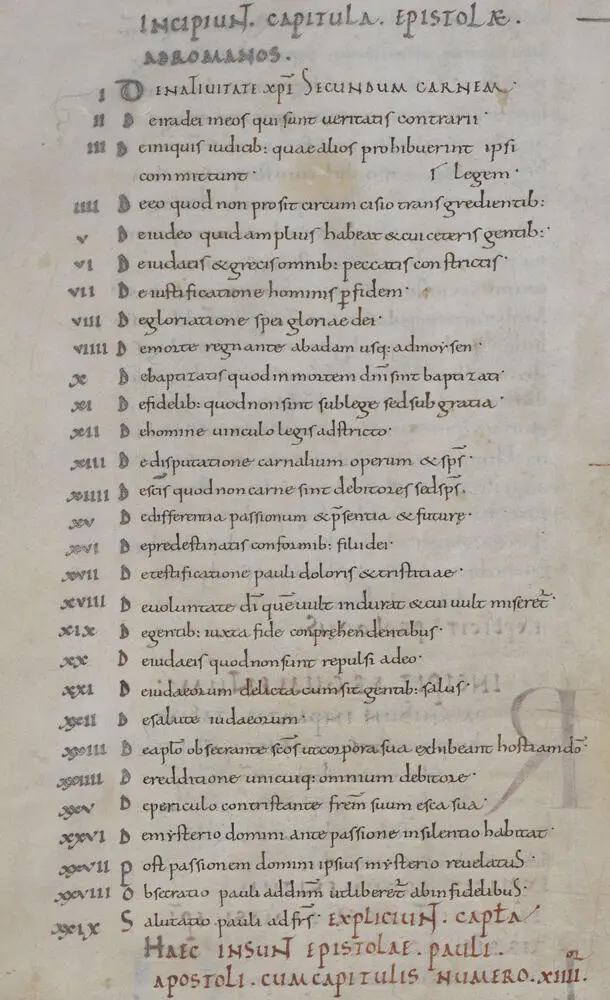

Das Manuskript stammt wohl aus der Mitte des 10. Jahrhunderts3 und gilt neben dem Codex Amiatinus als die einzige noch vorhandene vollständige Bibelausgabe, die vor der Normannischen Eroberung 1066 in England entstanden ist.4 Neben dem Text des Alten und des Neuen Testaments bieten die beiden Bände des Doppelkodex sowohl Kapitelverzeichnisse als auch Prologe zu den entsprechenden biblischen Büchern. Die folgende Abbildung 3 zeigt die komplette Kapitelreihe zum Römerbrief:5

Abb. 3:

Abb. 3:

KA Rm Reg

Bei näherer Analyse des Kapitelverzeichnisses werden im Vergleich mit der KA Rm A folgende Besonderheiten deutlich:

Die KA Rm Reg umfasst deutlich weniger Sektionen, genau genommen nur 29. Diese sind relativ gleichmäßig innerhalb des Bezugstextes verteilt. Erst im letzten Drittel des Römerbriefes weisen die Capitula XIX, XXIII, XXIIII, XXV und XXVIII jeweils größere Abstände zu den nachfolgenden Sektionszahlen auf.

Die einzelnen Capitula der KA Rm Reg beinhalten im Vergleich zum Text der KA Rm A stets einen sehr ähnlichen, in der Regel mehr oder weniger kürzeren Text. 27 der 29 Sektionen der Capitula Regalia sind auch in den amiatinischen Capitula enthalten. Teilweise bieten die KA Rm Reg einen identischen Wortlaut, teilweise unterscheiden sie sich nur durch das Fehlen einzelner Worte, teilweise fehlen allerdings auch ganze Wortgruppen. In vielen Fällen, in denen die Capitula Amiatina auf mehrere Stellen innerhalb eines Abschnitts Bezug nehmen,6 berühren die KA Rm Reg fast immer nur einen einzelnen Vers. Ausnahmen sind die Capitula VI und LI der amiatinischen Kapitelreihe. Diese teilen sich in KA Rm Reg jeweils auf zwei aufeinander folgende Sektionen auf (III und IIII sowie XXVI und XXVII). Am folgenden Beispiel der Sektion VIII der KA Rm Reg lässt sich das eben Beschriebene veranschaulichen. Der Text des Capitulum liest sich wie folgt:

Читать дальше

Abb. 3:

Abb. 3: