3.2. Die altlateinischen Kapitelverzeichnisse

Während die Prologe an späterer Stelle der vorliegenden Arbeit noch ausführlicher thematisiert werden,1 sei hier zunächst der Fokus auf die Kapitelverzeichnisse gelegt. Diese treten in der griechischen Handschriftentradition als κεφάλαια bzw. τίτλοι auf.2 In den lateinischen Manuskripten werden sie zumeist als tituli , breves bzw. capitula bezeichnet.3 Die ältesten Kapitelverzeichnisse gehen auf das dritte Jahrhundert zurück.4 Tatsächlich wird die vorliegende Studie den Nachweis erbringen, dass einige dieser Kapitellisten sogar auf Texteditionen hinweisen, die noch um einiges älter sind.5

Die Entstehung eines solchen Kapitelverzeichnisses stellt sich wie folgt dar: Zunächst wird der Bezugstext in einzelne Sinnabschnitte (Sektionen) gegliedert, deren Inhalt knapp zusammengefasst wird.6 Diese Zusammenfassungen werden durchnummeriert und in einer Liste zusammengestellt. Die Nummern der Sektionen werden dann an den betreffenden Stellen in den Bezugstext – in der Regel marginal – eingefügt. Die kompletten Kapitelreihen tauchen in den lateinischen Kodizes des Corpus Paulinum meist zwischen den Prologen und dem tatsächlichen Brieftext auf.7 In einigen Fällen orientieren sich die altlateinischen breves stark an griechischen Bibelhandschriften, „deren τίτλοι manchmal nur übersetzt wurden.“8

Der übergeordnete Zweck dieser Kapitelverzeichnisse ist es, dem Leser eine schnelle Orientierung über den gesamten Text zu ermöglichen, gleichsam eine Gliederung bzw. eine Art Inhaltsverzeichnis zu liefern. Mit Hilfe einer dem Text vorangestellten Kapitelliste kann der Leser des Kodex deutlich schneller und gezielter auf den von ihm gesuchten Abschnitt bzw. die konkrete Textstelle zugreifen.9

Neben der genannten Orientierungs- und Gliederungsfunktion fungieren die Kapitelverzeichnisse auch als Interpretationshilfe. Denn in der Art und Weise, wie die einzelnen Textabschnitte zusammengefasst und überschrieben werden, beeinflussen die breves auch das Textverständnis der Leser.10 Diese hermeneutische Funktion der Leserlenkung tritt in einigen Kapitelreihen deutlicher, in anderen weniger deutlich zutage. Für die vorliegende Studie sind v. a. zwei Kapitelverzeichnisse von Bedeutung. Beide werden nachfolgend ausführlich vorgestellt.

3.2.1. Die Capitula Amiatina

Die Capitula Amiatina sind ein lateinisches Kapitelverzeichnis, das bisher v. a. hinsichtlich der Frage nach dem Schluss des Römerbriefes in den Fokus der textkritischen Untersuchungen gerückt ist. Das Verzeichnis zum Römerbrief (in der Folge mit KA Rm A bezeichnet)1 unterteilt den Text desselben in 51 Sektionen, die relativ ausführliche und teilweise sehr umfangreiche Zusammenfassungen der jeweiligen Textabschnitte bieten. Keine andere bekannte lateinische Kapitelreihe weist für den Römerbrief eine annähernd große Zahl an Sektionen auf. Der Textumfang im Bezugstext, den die einzelnen Sektionen beschrieben, ist uneinheitlich, d.h. die Zusammenfassungen der Textabschnitte geschieht unterschiedlich ausführlich.2

Seine Bezeichnung verdankt sich das Verzeichnis der ältesten Handschrift, in der es auftaucht – dem Codex Amiatinus (Vg A),3 der ältesten erhaltenen Vollbibel der lateinischen Vulgata. Darüber hinaus findet sich die besagte Kapitelreihe auch noch in weiteren lateinischen Handschriften, z.B. dem Codex Carolinus4 (K → Vg Obzw. Φ G→ Vg S), dem Codex Frisingensis5 (Vg M), dem Codex Laudianus6 (O → Vg O), dem Codex Vallicellianus7 (V → Vg Obzw. Φ V→ Vg S) und dem Codex Harleianus8 (Z → Vg O= VL 65).9 Das Verzeichnis war also sehr weit verbreitet – vergleichbar mit den altlateinischen Paulusprologen, die oftmals in denselben Manuskripten auftauchen. Es wird also deutlich, dass Prologe und Capitula nicht für die jeweilige HS einzeln angefertigt, sondern meist als Teil des zu reproduzierenden Textes mit überliefert wurden. Daher konnte es auch vorkommen, dass Kodizes für verschiedene biblische Bücher jeweils unterschiedliche Kapitelreihen bieten.10

Der Codex Amiatinus selbst entstand zu Beginn des 8. Jahrhunderts im Kloster Wearmouth/Jarrow,11 die darin enthaltenen Kapitellisten werden allerdings als wesentlich älter eingeschätzt. Grund hierfür ist in erster Linie der altlateinische Wortschatz des Textes einzelner Kapitel. So machte LIGHTFOOT bereits im 19. Jh. darauf aufmerksam, dass die Formulierung de tempore serviendo in Sektion XLII auf die altlateinische Wendung τῷ καιρῳδουλεύοντες statt τῷ κυρίῳδουλεύοντες (Rm 12,11) zurückgeht.12 Er urteilte folgerichtig: „[T]he Amiatinian capitulation […] belonged originally to the Old Latin and was later adapted to the Vulgate.“13 Bedeutsam ist, dass auch in Teilen der griechischen Handschriftentradition die ältere Lesart bezeugt ist, namentlich in den Handschriften D* F und G. In der Folge konnte RIGGENBACH auch andere solcher altlateinischer Wendungen im Text der KA Rm A nachweisen. Er bestätigte LIGHTFOOTs Urteil und erweiterte es dahingehend, dass er die Capitula Amiatina in ausdrückliche Nähe zu d und g setzte, also den lateinischen Texten der Bilinguen D und G (Codex Claromontanus und Codex Augiensis).14 Auch CORSSEN identifizierte zahlreiche weitere Lesarten der altlateinischen Paulustexte im Text der Kapitelliste.15 Die Forschung schätzte ihre Textgrundlage daher einvernehmlich als sehr alt ein und datierte ihren Ursprung mindestens ins 4. Jahrhundert16 oder sogar in noch weitaus frühere Zeiten.17

Ein weiteres, bisher unentdecktes Beispiel für dieses für die Datierung wichtige Phänomen des altlateinischen Wortschatzes der Kapitelliste, findet sich in Sektion XI:

| Über das Rühmen der Hoffnung auf die Herrlichkeit Gottes (5,2)und in gleicher Weise das Rühmen der Bedrängnis (5,3).18 |

| De gloriatione spei gloriae dei pariter gloriatione tribulationis. |

|

KA Rm A: Sektion XI

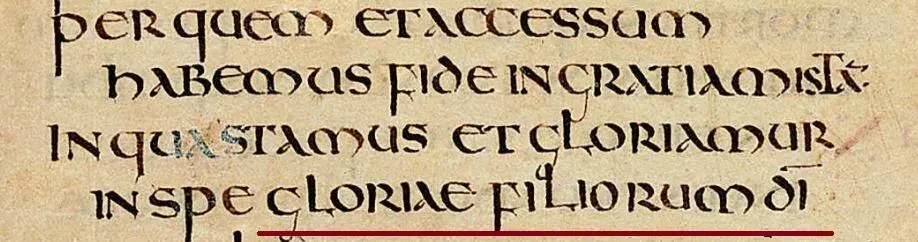

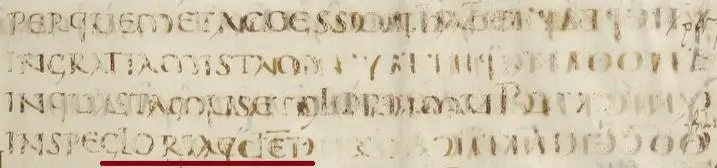

Der erste Teil der Sektion bezieht sich auf Rm 5,2. Darin erklärt Paulus, dass seine Gemeinden und er sich der Hoffnung der zukünftigen Herrlichkeit Gottes rühmt. Im Römerbrieftext des Codex Amiatinus ist dagegen davon die Rede, dass man sich der Herrlichkeit der Söhne Gottes rühmen könne ( gloriae filiorum dei ). Der Text des Capitulum und der Bezugstext stimmen also nicht überein. Die Wendung gloriae filiorum dei , die der Codex Amiatinus hier bezeugt, ist die Lesart der Vulgata (Abb. 1):19

Abb. 1:

Abb. 1:

Codex Amiatinus (A) – Rm 5,2 → „gloriae filiorum dei“

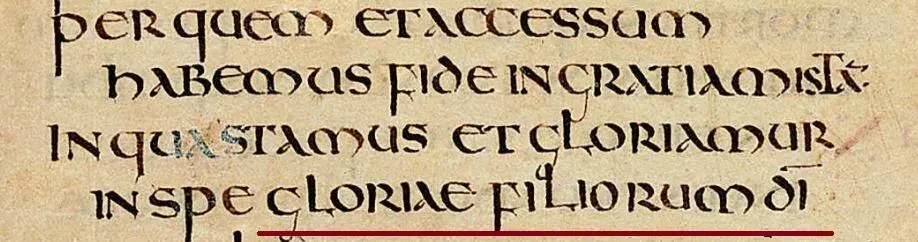

Dagegen bieten einige altlateinische Handschriften an dieser Stelle die kürzere Formulierung gloriae dei .20 Exemplarisch sei der Blick auf den ältesten bekannten altlateinischen Text für die Paulusbriefe, den Codex Claromontanus (d = VL 75), geworfen, der die kürzere Variante liest (Abb. 2):21

Abb. 2:

Abb. 2:

Codex Claromontanus (d) – Rm 5,2 → „gloriae dei“

Diese altlateinische Variante wird auch durch den Text der besagten Sektion XI der KA Rm A bezeugt. Dass ein Kapitelverzeichnis Textelemente ganz unterschiedlichen Alters enthalten kann und diese unbedingt unabhängig von dem konkreten Text der Handschrift, in der es auftaucht, ausgewertet werden muss, ergibt sich auch aus der Entstehungssituation das Codex Amiatinus. Die Untersuchungen sind sich einig, dass der Amiatinus in seiner äußeren Gestaltung und seinem Aufbau auf eine Bibelausgabe des Cassiodor – einem Gelehrten des 6. Jahrhunderts aus Kalabrien – zurückgeht: den sog. Codex grandior. Der Text der einzelnen Bücher geht dagegen auf ganz andere (verschiedene) Vorlagen zurück. So fasst FISCHER wie folgt zusammen:

Читать дальше

Abb. 1:

Abb. 1: Abb. 2:

Abb. 2: