Auch aus der Analyse derjenigen Sektionen, die in ihrem Wortlaut nahezu identisch sind (also nur minimale wörtliche Differenzen aufweisen), ergibt sich für die Frage nach dem Verwandtschaftsverhältnis kein eindeutiger Hinweis auf eine mögliche Bearbeitungsrichtung. Dies wird am folgenden Beispiel deutlich, in dem die Sektionen III (KA Rm Reg) und VI (KA Rm A) einander gegenübergestellt sind:

| De iniquis iudicibus quae alios prohibuerint ipsi committunt. |

|

De his iudicibus qui mala quae alios prohibuerint ipsi commitunt (…). |

| Über die ungerechten Richter; was sie anderen verboten haben, verüben sie selbst. |

|

Über diese Richter, welche die Untaten , die sie anderen verboten haben, selbst verüben (…). |

|

Synopse: KA Rm Reg (Sektion III) – KA Rm A (Sektion VI)

Es zeigt sich: Die darin auftretenden minimalen Differenzen im Wortlaut sind ambivalent zu deuten. Keine der beiden Kapitellisten kann also als grammatikalische oder stilistische Verbesserung der anderen verstanden werden.

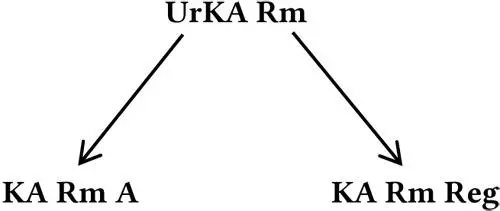

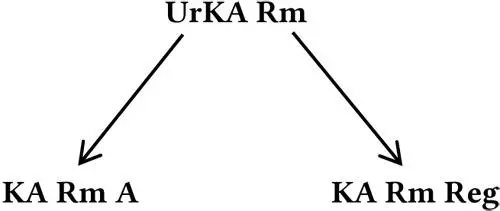

Die vorliegende Studie kommt dennoch zu einem Urteil. Es lautet wie folgt: Weder geht die kürzere der längeren noch die längere der kürzeren Kapitelliste voraus. Stattdessen gehen beide Kapitellisten auf eine gemeinsame Vorlage zurück. Diese (fiktive) Vorlage wird in der vorliegenden Studie von hier an als UrKA Rm bezeichnet. Das nachfolgende Schema stellt das literarische Verwandtschaftsverhältnis zwischen den Kapitellisten dar:

Schema 1:

Schema 1:

lit. Abhängigkeitsverhältnis KA Rm A – KA Rm Reg

Sowohl die KA Rm A als auch die KA Rm Reg gehen also auf eine gemeinsame Vorlage zurück, haben allerdings in unterschiedlicher Form und in unterschiedlichem Ausmaß unabhängig voneinander (!) sekundäre Veränderungen (v. a. Ergänzungen) erfahren. Dabei weisen die Capitula Amiatina deutlich größere Spuren von nachträglichen Ergänzungen auf als die Capitula Regalia. Diese Lösung soll im Folgenden ausführlich begründet werden.

Zunächst zu den Ergänzungen, welche die Capitula Regalia erfahren haben. Dazu ist der Fokus auf die letzten beiden Sektionen der Kapitelliste zu legen. Drei Besonderheiten fallen ins Auge. Erstens zeigt der Vergleich mit den entsprechenden Sektionen der Capitula Amiatina, dass es die einzigen Sektionen der KA Rm Reg sind, die nicht auch in der KA Rm A auftauchen. Zweitens fallen sie auch formal gänzlich aus der Reihe. Hier der Text:

| Das Flehen des Paulus an den Herrn, ihn vor den Ungläubigen zu retten (15,30f). Obsecratio Pauli ad dominum ut liberetur ab infidelibus. |

| Der Gruß des Paulus an die Brüder (16,3–16). Salutatio Pauli ad fratres. |

|

KA Rm Reg (Sektionen XXVIII und XXIX)

Betrachtet man nämlich den Wortlaut aller (insgesamt 80) Sektionen der beiden Kapitellisten, wird deutlich, dass ein Capitulum stets mit der Präposition „De …“ beginnt. Die angeführten letzten beiden Sektionen der KA Rm Reg bilden dabei die einzige Ausnahme. Darüber hinaus sind es drittens auch die einzigen Capitula der KA Rm Reg, deren Sektionszahl gar nicht im tatsächlichen Bezugstext auftaucht. Dies alles sind starke Indizien, die nahelegen, dass es sich bei den besagten Sektionen um spätere Ergänzungen handelt.7

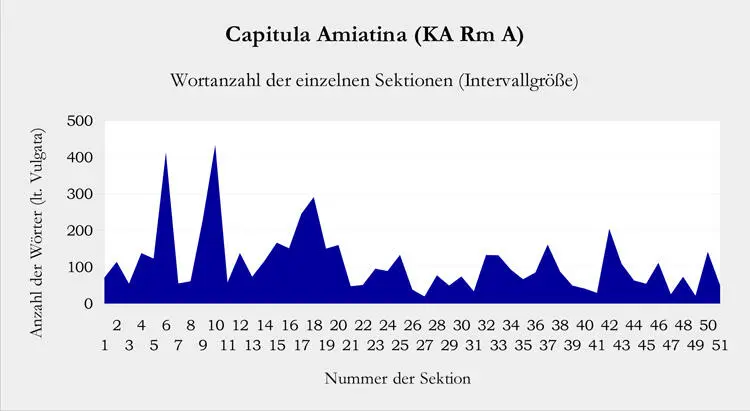

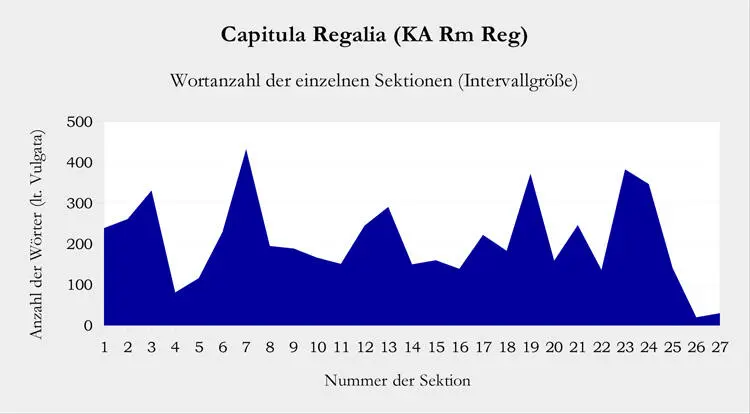

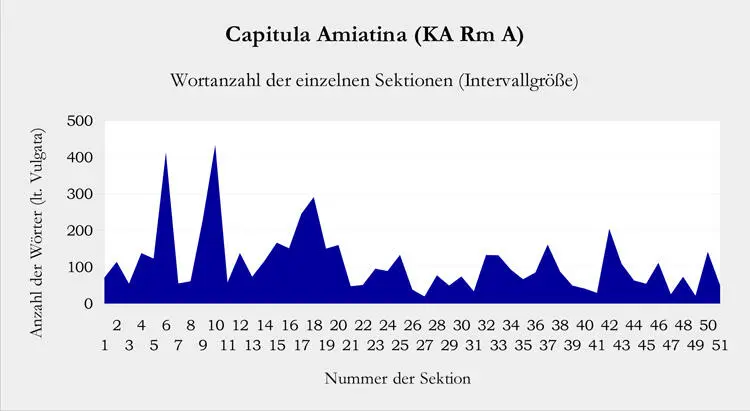

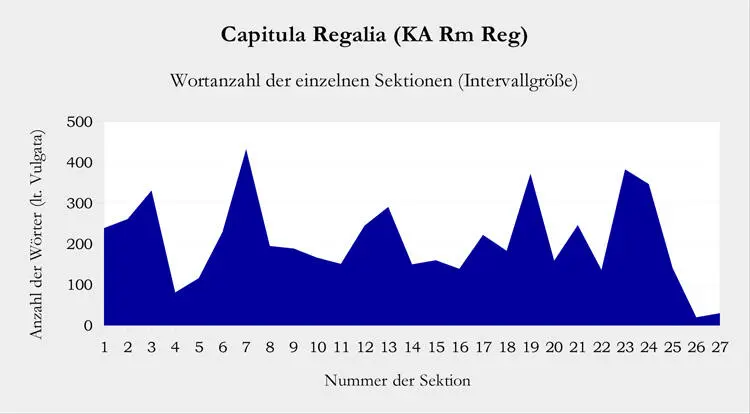

Nun zu den Argumenten, die darauf hindeuten, dass auch die KA Rm A sekundär bearbeitet wurde. Um diesen Nachweis zu führen, ist es notwendig, etwas weiter auszuholen und eine wichtige Untersuchungsgröße einzuführen: die Intervallgröße . Mit der Bezeichnung Intervallgröße ist der Textumfang einer Sektion im Bezugstext gemeint. Um diese zu erfassen, habe ich die Anzahl der Wörter bestimmt, die im Bezugstext zwischen dem Vers stehen, auf den sich das jeweilige Capitulum bezieht, und dem Vers, den das nachfolgende kommentiert.8 Die Intervallgrößen der einzelnen Sektionen beider Kapitellisten sehen wie folgt aus (Diagramm 1 und 2):9

Diagramm 1:

Diagramm 1:

KA Rm A – Intervallgrößen

Diagramm 2:

Diagramm 2:

KA Rm Reg – Intervallgrößen

Man erkennt unschwer, dass die Intervallgrößen der Kapitelliste KA Rm A eine überaus große Streuung aufweisen. Neben einigen Sektionen, die eine besonders hohe Wortanzahl aufweisen, fallen auch zahlreiche Capitula ins Auge, die ein Textintervall kleinen Umfangs beschreiben. In der KA Rm Reg treten diese Unterschiede etwas abgeschwächter auf. Abgesehen von den letzten beiden Sektionen, die sich nur auf die Doxologie in Rm 16,25ff beziehen, wird der Bezugstext durch die Capitula deutlich gleichmäßiger gegliedert. Dennoch erkennt man einige Ausreißer nach oben, die in der Folge noch genauer erklärt werden.

Die Unterschiede werden freilich nicht nur anhand der Darstellung sichtbar, sondern lassen sich auch anderweitig belegen. Erfasst man diese Wortanzahlen nämlich als Datenreihe, so lassen sich Kapitelverzeichnisse hinsichtlich ihrer Intervallgröße auch mit Hilfe verschiedener Methoden und Kenngrößen der deskriptiven Statistik darstellen und auswerten. Beides wurde für die beiden hier untersuchten Kapitellisten getan. Zunächst sollen die dazu aufgeführten Kenngrößen kurz erklärt werden:

Der empirische Mittelwert x¯10 bedarf sicher kaum weiterer Erläuterungen. Umgangssprachlich bedeutet er nichts anderes als den „Durchschnitt“ der erfassten Datenreihe. Er gibt hier also die mittlere Intervallgröße der jeweiligen Kapitelreihe an. In den nachfolgend dargestellten Diagrammen ist er durch eine gestrichelte Linie gekennzeichnet.

Bei den beiden folgenden Kenngrößen handelt es sich jeweils um Streuungsparameter einer Stichprobe bzw. einer Datenreihe. So lässt sich durch die Berechnung der empirischen Standardabweichung s11 zeigen, inwieweit die Stichprobe durchschnittlich um den empirischen Mittelwert streut. Mit anderen Worten bezeichnet s die durchschnittliche Abweichung der einzelnen Intervallgrößen von der vorher berechneten mittleren Intervallgröße.

Um diese Abweichung besser einzuordnen, wird der empirische Variationskoeffizient V12 gebildet. Während es sich bei der empirischen Standardabweichung um ein absolutes Streumaß handelt, ist der Variationskoeffizient als relatives Streumaß aufzufassen. Er berechnet sich als Quotient aus der Standardabweichung und dem Mittelwert und kann daher nur einen Wert zwischen 0 und 1 annehmen. Üblicherweise wird er als Prozentzahl angegeben. Je größer der Variationskoeffizient, desto stärker ist die Streuung der Stichprobe. Je kleiner der Variationskoeffizient, desto gleichmäßiger gliedert die Kapitelreihe also den Bezugstext.

Vor dem Hintergrund der eigentlichen Funktion einer solchen Kapitelliste sollte man eher Letzteres erwarten. Denn wie bereits zu Beginn des Kapitels beschrieben, geht es in erster Instanz darum, dem Leser eine schnelle Orientierung über den gesamten Text zu ermöglichen. Auf diesem Wege soll die Handhabbarkeit eines Kodex verbessert werden. Findet sich nämlich ein Kapitelverzeichnis vor einem Text, so ist es dem Leser eher möglich, zielgerichtet und schnell auf konkrete Textstellen bzw. -abschnitte zuzugreifen. Folglich sollte es den Bezugstext auch so gleichmäßig wie möglich gliedern. Denn es würde für den Leser doch eher störend wirken und der Funktion eines Kapitelverzeichnisses entgegenlaufen, wenn einige Textteile zu weiträumig und allgemein, andere dagegen zu kleinschrittig und detailliert zusammengefasst sind. Außergewöhnlich große bzw. verschwindend geringe Wortanzahlen pro Sektion sollten also eher selten auftreten.

Читать дальше

Schema 1:

Schema 1: Diagramm 1:

Diagramm 1: Diagramm 2:

Diagramm 2: