Um die Werte besser vergleichen und einordnen zu können, wurden zusätzlich die Intervallgrößen zweier weiterer Kapitellisten der lateinischen Überlieferung des Römerbriefes bestimmt und ausgewertet. Es handelt sich um die bereits zuvor genannte Kapitelliste der Bamberger Alkuin-Bibel13 („Capitula Alkuina“14 → KA Rm B), sowie die Kapitelliste des Codex Cavensis15 („Capitula Cavensia“16 → KA Rm C). Die berechneten Ergebnisse stellen sich wie folgt dar:

|

KA Rm A |

KA Rm Reg |

KA Rm B |

KA Rm C |

| empirischer Mittelwert x¯ |

111,1 |

209,9 |

218,1 |

362,3 |

| empirische Standardabweichung s |

88,6 |

102,3 |

81,4 |

106,4 |

| empirischer Variationskoeffizient V i |

77,9 % |

48,7 % |

37,2 % |

29,1 % |

Tabelle 1:

Vergleich der Intervallgrößen relevanter Kapitellisten des Römerbriefes

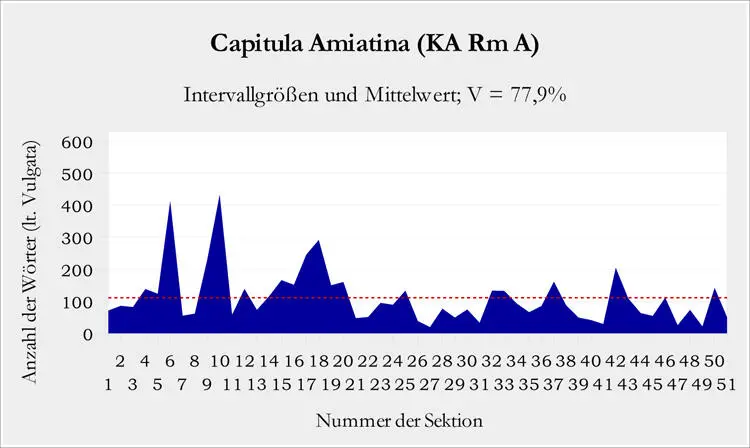

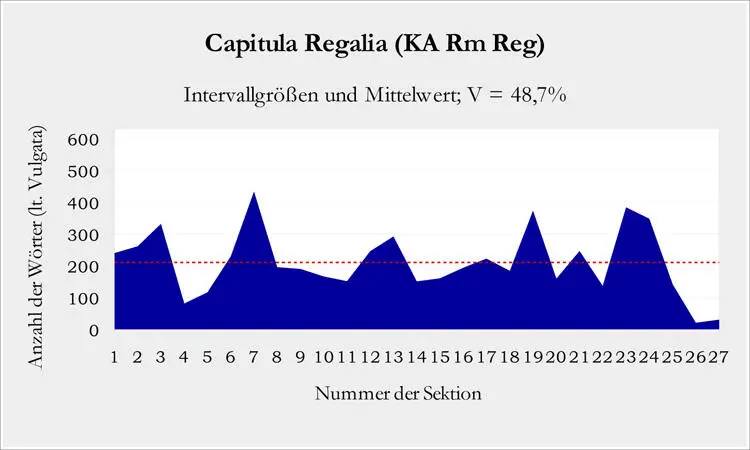

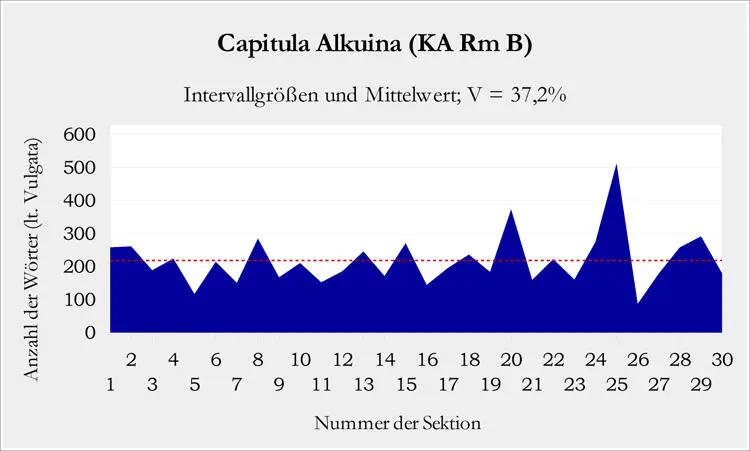

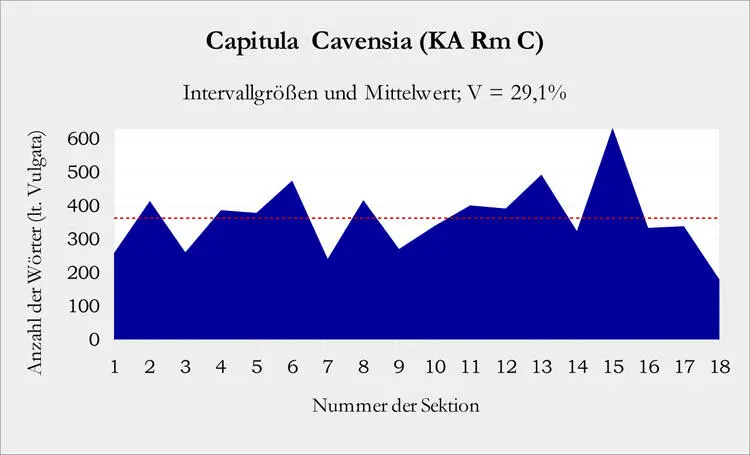

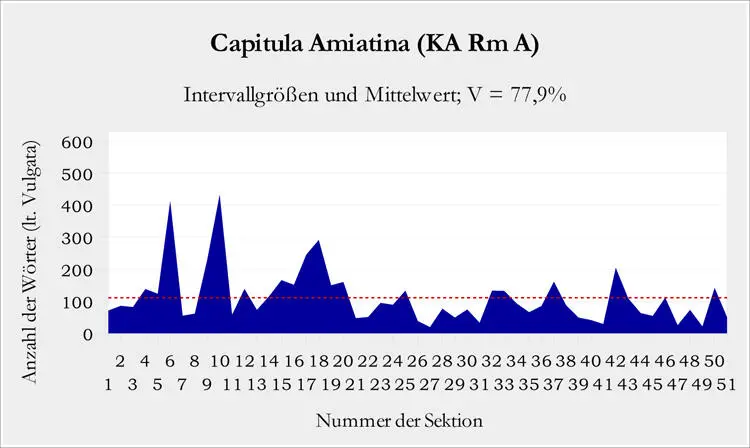

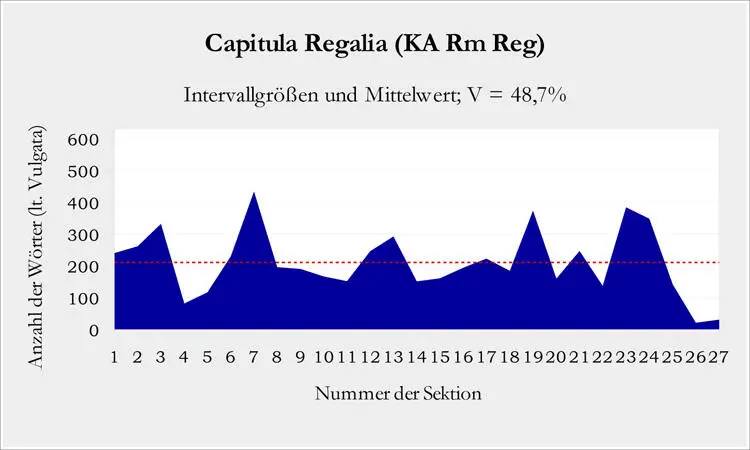

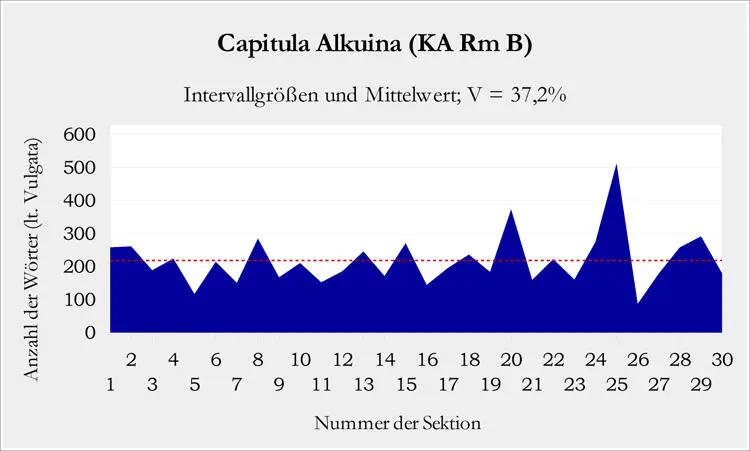

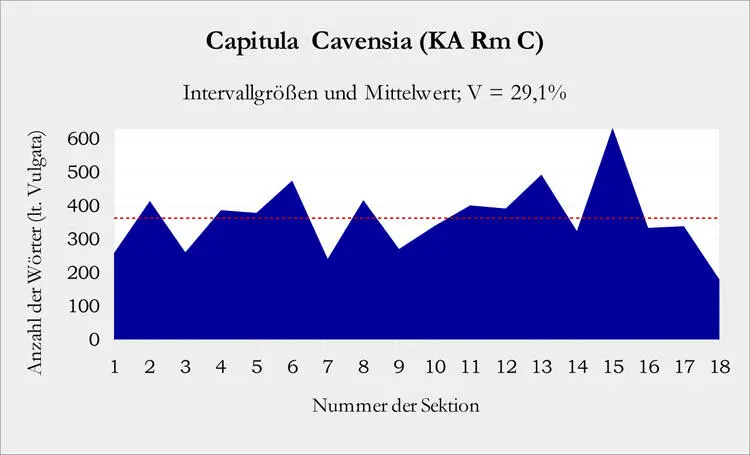

Vor allem der Vergleich der Variationskoeffizienten V izeigt Erstaunliches. Die Streuung der Werte für die Intervallgröße der einzelnen Sektionen der KA Rm A fällt mit fast 78 % unverhältnismäßig groß aus. Die übrigen Kapitellisten weisen alle weitaus geringere Werte auf. Auch die KA Rm Reg besitzt hier noch einen relativ hohen Wert, der allerdings nicht annähernd so hoch ausfällt wie der der KA Rm A. Auch in den folgenden Diagrammen 3–6, in denen die Wortanzahl der einzelnen Sektionen der vier Kapitellisten dargestellt ist, wird das eben Gesagte sichtbar.

Diagramm 3-6:

Diagramm 3-6:

Intervallgrößen und Variationskoeffizienten ausgewählter Kapitellisten

Die Diagramme bestätigen den Eindruck, der sich auch anhand der Berechnungen nahegelegt hat. Während KA Rm C, KA Rm B, KA Rm Reg von der jeweiligen statistischen Norm (d.h. von dem jeweils berechneten Mittelwert) nur mehr oder weniger geringfügig abweichen, gilt dies dagegen für die KA Rm A ganz und gar nicht. Die geringste Streuung ist für die KA Rm C festzustellen. Denn hier sind die „Berge und Täler“ relativ schwach ausgeprägt. Es ließe sich also am ehesten eine Rechtecksfläche approximieren. Ein solches Rechteck hatte den Wert V = 0.17 Auch die KA Rm B stellt sich recht gleichmäßig dar. In der KA Rm Reg erscheinen die Intervallgrößen v. a. im mittleren Segment der Liste relativ gleichmäßig. Auch hier ließe sich einigermaßen leicht eine Rechtecksfläche approximieren. Sehr unregelmäßig und überaus ungleichmäßig stellen sich dagegen die Intervallgrößen der KA Rm A dar. Durch die ungewöhnlich hohe Anzahl an Sektionen treten notwendigerweise zahlreiche sehr flache Abschnitte (entspricht zweistelligen Intervallgrößen) auf. Gleichzeitig sind allerdings auch überaus hohe Ausschläge sichtbar, die immer dann erscheinen, wenn die Wortanzahl unverhältnismäßig hoch ist. Kurzum: das Profil der KA Rm A sieht also alles andere als „ideal“ aus.

Für diese einzelnen, von der Norm der Vergleichsgrößen signifikant abweichenden Ausreißer, sollten plausible Erklärungen gesucht werden. Hier ist mit sekundären Veränderungen zu rechnen, die entweder die Kapitelliste und / oder den ursprünglichen Bezugstext betreffen können. Einerseits legen übermäßig hohen Säulen nahe, dass hier der ursprüngliche Bezugstext anders ausgesehen haben könnte, konkret dass er kürzer war als der heute bekannte Text des Römerbriefes. Dies wird im folgenden Kapitel eine wichtige Rolle spielen. Vor dem Hintergrund der ungewöhnlich hohen Gesamtanzahl an Sektionen der KA Rm A ist andererseits v. a. von Ergänzungen einzelner Sektionen auszugehen. Diese häufen sich in denjenigen Textabschnitten, die durch ungewöhnlich kleine Intervallgrößen auffallen. Somit ist die oben formulierte Annahme hinreichend plausibilisiert, dass auch die Capitula Amiatina sekundär bearbeitet wurde.18 Dies geschah mit großer Wahrscheinlichkeit in einem weit größeren Umfang als es für die Capitula Regalia anzunehmen ist.

Festzuhalten bleibt zunächst: beide untersuchten Kapitellisten haben in unterschiedlichem Maße sekundäre Veränderungen erfahren. Dabei stehen sie in keinem direkten literarischen Abhängigkeitsverhältnis, sondern verändern ihre Vorlage (UrKA Rm) unabhängig voneinander. Daher müssen sie auch unabhängig voneinander ausgewertet werden und v. a. als unabhängige Bezeugungen des Römerbriefes bzw. einer Sammlung der paulinischen Briefe begriffen werden. Sie bezeugen somit verschiedene Textzustände, welche allerdings in enger genealogischer Kohärenz19 zueinander stehen.

3.3. Die altlateinischen Prologe der Paulusbriefe

Ein weiteres paratextuelles Phänomen, das gerade für die Erforschung der Textgeschichte des Römerbriefes von großer Bedeutung ist, sind die Prologe. Sie spielen darüber hinaus für die Frage nach Umfang und Reihenfolge des marcionitischen Apostolos, vor allem aber für seine Stellung in der Genese des Corpus Paulinum, eine wichtige Rolle.

Prologe zu den einzelnen biblischen Büchern tauchen häufig in der lateinischen Bibelüberlieferung auf, wo sie auch als argumenta bezeichnet werden. Das bemerkenswerteste Merkmal der Prologe zu den Paulusbriefen, um die es in der vorliegenden Untersuchung gehen soll, ist dabei nicht ihr brillanter theologischer Inhalt. Es ist auch nicht die ausgefeilte Sprache, welche die Texte auszeichnet. Tatsächlich geht es wiederum um die Hinweise, welche sie auf die Briefsammlung geben, auf die sie zurückgehen bzw. für die sie ursprünglich angefertigt wurden. Genau darin begründet sich die Relevanz der Prologe für die vorliegende Arbeit, denn es wird gezeigt werden, dass die altlateinischen Prologe einen von Marcions Apostolos unabhängigen Beleg für die 10-Briefe-Sammlung der Paulusbriefe darstellen.1

Wahrscheinlich waren die Prologe ursprünglich als eine Art zusammenhängende Einführung zu einer Sammlung paulinischer Briefe verfasst. Oft ist von einer Prologreihe die Rede. Dafür spricht, dass die einzelnen Prologe textlich eng miteinander verklammert erscheinen. So finden sich darin diverse Rückbezüge auf bereits Erwähntes, die sich dem Leser um einiges besser erschließen, wenn die argumenta hintereinander gelesen werden.2 In der handschriftlichen Überlieferung tauchen die Prologe als kurze Vorworte auf, die den einzelnen Briefen vorangestellt sind. Sie lassen sich sowohl in Vulgatahandschriften als auch in der altlateinischen Überlieferung finden. In Analogie zu den Kapitellisten deutet ihr Text wiederum auf einen altlateinischen Ursprung hin.3 Die älteste handschriftliche Bezeugung im Rahmen der neutestamentlichen Manuskripte findet sich im Codex Fuldensis4 (Vg F), einer Vulgatahandschrift des 6. Jahrhundert, als ältester indirekter Beleg gilt Marius Victorinus, dessen Kommentare zu den Paulusbriefen aus der Mitte des 4. Jahrhunderts die Kenntnis der Prologe voraussetzen.5 Eine ausführliche Analyse zur handschriftlichen Bezeugung der Prologe liefert DAHL,6 der eigentliche Text der Prologe mitsamt eines kritischen Apparates findet sich zuerst bei CORSSEN.7

Читать дальше

Diagramm 3-6:

Diagramm 3-6: