Wichtigster Hafen dieser Zeit am Horn von Afrika ist Adulis am Golf von Zula, etwa 40 km südlich vom heutigen Hafen Massawa in der Nähe des eritreischen Dorfes Foro. Adulis existierte bereits im 2. Jahrtausend v. Chr. und wird aufgrund seiner Bedeutung für den internationalen Handel in zahlreichen antiken und mittelalterlichen Quellen genannt. Im 7. Jahrhundert v. Chr. wird es schon von Griechen und Phöniziern angelaufen und beginnt bereits, eine immer wichtiger werdende Rolle im interkontinentalen Handel zu spielen. Aber auch kleinere Häfen wie Opone, Mosylon oder Zayla (im heutigen Nordsomalia) gewinnen zunehmend an Bedeutung.

Der erste regelrechte Staat am Horn von Afrika ist Da’amat, 8das im 8./7. Jahrhundert v. Chr. aufblüht. Es entfaltet sich in der Gegend der späteren Metropole Aksum in der nordäthiopischen Region Tigray, zwischen Mekele und Addigrat; also in dem Teil des Horns von Afrika, in dem Jahrhunderte später eine Großmacht, das Reich von Aksum, aufsteigen wird. Da’amat selbst ist jedoch von begrenzter Ausdehnung und existierte nur relativ kurze Zeit. Es war stark südarabisch geprägt. Die südarabischen Götter werden hier in Inschriften genannt und angebetet – noch immer eindrucksvoll ist der Tempel in Yeha, der Almaqah, 9dem höchsten Gott des sabäischen Pantheon, gewidmet ist. Wir haben nur wenige schriftliche Quellen (6 sabäische Inschriften mit einheimischen sprachlichen Einflüssen) aus diesem Staat. Die Hauptstadt Yeha bietet jedoch interessante handwerkliche Überreste und archäologische Zeugnisse. 10Spätestens um 400 v. Chr. bricht Da’amat vollständig zusammen, Ansätze zur Entstehung eines neuen Staates werden greifbar.

Christentum, Handel und Imperialismus zwischen Südarabien und Nil: Das Reich von Aksum

Mit dem Beginn unserer christlichen Zeitrechnung ist auch für das Horn von Afrika eine neue Epoche verbunden. Schriftliche Quellen werden häufiger, Münzen erscheinen und der Raum findet Anschluss an die internationalen Beziehungen dieser Zeit, nimmt Teil an globalen Entwicklungen. Der Aufstieg des Reiches von Aksum 11beginnt.

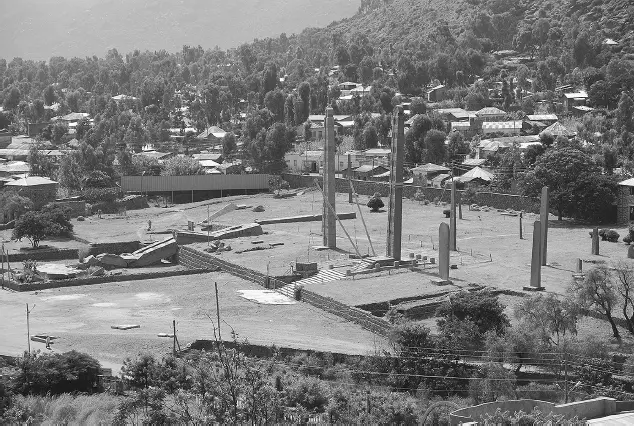

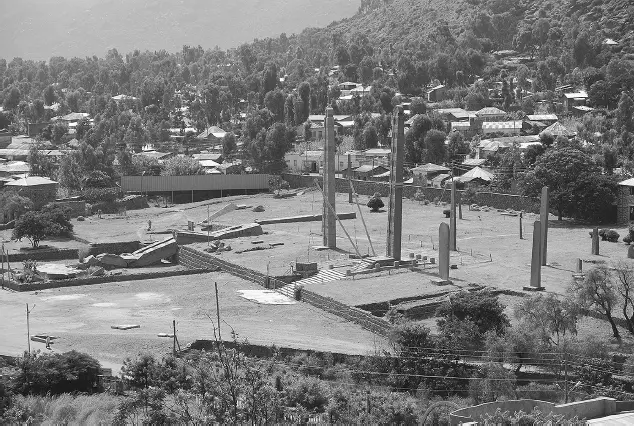

Der ›Periplus des eritreischen Meeres‹, 12ein Handbuch über das Rote Meer und den Indischen Ozean, dessen Verfasser unbekannt ist, das aber neben nautischen auch vielfältige ökonomische und historische Informationen enthält, entsteht in der Mitte des 1. Jahrhunderts AD und ist nur in einem Manuskript aus dem 10. Jahrhundert (Heidelberg) überliefert. In diesem Werk wird Aksum erstmals genannt. Auch in der Geographie des Ptolemäus (2. Jahrhundert) erscheint Aksum bereits. Aksum, südlich des Mereb-Flusses (heute Grenze zwischen Äthiopien und Eritrea) und südwestlich von Yeha, dem Zentrum von Da’amat gelegen, ist die Metropole, Ausgangs- und Mittelpunkt des Reiches, dem sie ihren Namen gab. Das erste Jahrtausend christlicher Zeitrechnung ist am Horn von Afrika eindeutig das aksumitische Jahrtausend. Aksum, seine Geschichte und sein kulturelles Profil haben dem Raum seine besondere Prägung und seine spezifische Orientierung auch für die darauffolgenden Jahrhunderte gegeben. Damals werden Weichen gestellt, nehmen Entwicklungen ihren Anfang, die für den gesamten ›orbis aethiopicus‹ nachhaltige Wirkungen entfalten. Noch heute sichtbare Symbole damaliger imperialer Größe sind Obelisken, 13darunter der größte der Welt mit 30 Metern Länge. Obelisken und Stelen gab es am Horn von Afrika schon lange vor Aksum, aber die aksumitischen Obelisken symbolisieren in besonderem Masse – etwa im heute noch eindrucksvollen Stelenpark von Aksum – den Großmachtanspruch. Es handelt sich dabei um Grabsteine, die uns in verschiedenen Grössen überall in der Region, z. B. in Matara in Eritrea, begegnen. Seit der Christianisierung jedoch spielen die Stelen keine Rolle mehr. Auch Paläste und Tempel weisen noch heute auf die einstige Bedeutung Aksums hin.

Einige steinerne Monumente helfen uns durch Inschriften, die Geschichte von Aksum nachzuvollziehen (Monumentum Adulitanum, Ezana-Steine – siehe unten). Wichtig sind auch die in Aksum geprägten Münzen, 14goldene, silberne und bronzene. Sie erlauben uns, eine Reihe von Königen vom 3. bis zum 7. Jahrhundert zu identifizieren. Nur zwei Könige und ihre Zeit sowie ihr historisches Umfeld kennen wir näher, da sie auch in anderen Quellen erwähnt werden: Ezana (4. Jahrhundert) und Kaleb (6. Jahrhundert). Bemerkenswert ist, dass die Münzen

Abb. 3: Stelen-Park von Aksum.

mehrsprachige Aufschriften trugen: Ge’ez, das Altäthiopische, und Griechisch; damit verdeutlichen sie den starken griechischen Kultureinfluss im Land.

In der aksumitischen Periode kommt erstmals die eigentliche Landessprache, Ge’ez, 15zum Tragen. Es handelt sich um eine eigenständige äthio-semitische Sprache, 16die zusammen mit Tigre und Tigrinya zur nordäthiopischen Gruppe gehört (im Gegensatz zur südäthiopischen, zu der u. a. – das später entstandene – Amharisch oder das im Osten des heutigen Staates Äthiopien verwendete Harari gehören). Der Aufstieg des Ge’ez ist mit dem Aufblühen des aksumitischen Reiches verbunden.

Jetzt erst erscheinen Ge’ez-Inschriften; alle früheren Inschriften, 17also auch die mit Bezug zu Da’amat, waren in sabäischer (altsüdarabischer) Sprache abgefasst. Die ältesten Ge’ez-Inschriften sind noch unvokalisiert, d. h., sie geben, wie es für semitische Sprachen 18und Schriften charakteristisch ist, nur die Konsonantenstruktur wieder.

Besonders charakteristisch für das Reich Aksum ist, dass es bald internationale Dimensionen gewinnt, eine aktive Außenpolitik führt und expandiert, aber auch Einflüsse von außen aufnimmt und assimiliert. Der Hafen von Adulis und das Rote Meer gewinnen an Bedeutung, Aksum wird Teil interkontinentaler Beziehungsgeflechte, findet Anschluss an die Weltgeschichte. Es ist die Rivalität um den Fernhandel, die dabei im Vordergrund steht. Das Römische Reich (später Byzanz) und Aksum sind daran interessiert, dass der Indien-Handel durch das Bab al-Mandeb, die Meerenge zwischen Rotem Meer und Indischem Ozean, und das Rote Meer verläuft und auf einer römisch-aksumitisch kontrollierten Route Ägypten und das Mittelmeer erreicht. Die Römer errichten deshalb, wohl im 2. Jahrhundert, einen militärischen Außenposten auf den Farasan-Inseln (nordöstlich von Massawa und den Dahlak-Inseln vor der Küste Arabiens bei Dschisan). Das Perserreich will diese Handelsströme ebenfalls kontrollieren und sie durch die Straße von Hormuz und den Persischen Golf leiten.

Aber auch die Waren Afrikas kommen über Aksum und Adulis auf die Weltmärkte, wie schon seit Jahrtausenden aus dem Land Punt.

Die Waren, die Aksum exportiert und die teilweise aus dem Inneren Afrikas kommen, sind Elfenbein, Sklaven und Gold, Nashörner, Nilpferdhäute, Schildkrötpanzer und Obsidian. Aber auch andere Häfen wie Malao (das heutige Berbera) und Opone (Ras Hafun), südlich von Kap Guardafui, an der Somaliküste sind als Sklavenhandelsplätze bekannt.

Eingeführt wurden Kleidung und gefertigte Güter wie Äxte, Speere und Schwerter, aber auch Schmuck, Trinkgefäße und Glaswaren aus Indien, Ägypten und dem Mittelmeerraum. Römische, ägyptische und später byzantinische Kaufleute kamen nach Adulis, um hier Waren aus Indien zu kaufen. Im Rhythmus der Monsunwinde, die deshalb bezeichnenderweise auch ›Handelswinde‹ genannt werden, segeln Schiffe von Adulis nach Indien 19und Ceylon und zurück. Indische Quellen erwähnen Perlen und Korallen aus dem Roten Meer. Zimt gelangt auf diesem Weg von Asien nach Ägypten und in den Mittelmeerraum. Die weitläufige Ausdehnung dieses Handels ist belegt durch Funde aksumitischer Münzen in Südarabien, Palästina und Indien, während indische Münzen am Horn von Afrika gefunden werden. 20

Читать дальше