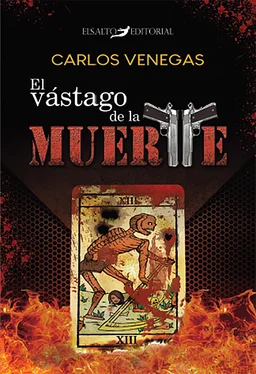

Carlos Venegas

el vástago de la muerte

© Carlos Venegas, El vástago de la muerte

Segunda edición: Febrero de 2021

Primera edición: Enero de 2016

© El Salto Editorial

https://elsaltoeditorial.com

Avda. de la Alameda 1, Escalera 3, 1º-3

14005 Córdoba

e-mail: elsaltoeditorial@gmail.com

© Diseño de cubierta: CaryCar Servicios Editoriales

© Maquetación: CaryCar Servicios Editoriales

ISBN-13: 978-84-944326-3-7

Reservados todos los derechos.

A Carmen, por su apoyo constante y su amor inquebrantable, por ser el faro que guía mi vida.

Una gota de sudor quería dividir su cuerpo en dos mientras descendía por la columna vertebral. Corría rauda a su fin, acariciando la piel, creando un cosquilleo frío por cada terminación nerviosa. El sendero acababa para ella, un camino al foco del placer que embriagaba dos cuerpos hasta hace unas horas extraños.

Un hombre y una mujer bailaban desnudos al compás de su deseo. No importaban sus nombres aquella noche de extrema calima veraniega, amaron ser presas de la ignorancia. La felicidad del desconocimiento les llevó a liberar sus cuerpos fuera de todo prejuicio, de preguntas indiscretas. Vivieron sin miedo al futuro, pues uno de los dos se convertiría en fugitivo en la madrugada. No habría explicaciones, tampoco un hasta luego. Todo les daba igual, lo que importa en el momento de la lucha es el ahora, no hay memoria ni futuro en el sexo, ni llantos ni remordimientos, solo liberación carnal, fantasías cumplidas, morbo y lujuria. Dos seres humanos en el presente más brutal, ese por el que rezas para que no termine nunca, pero que se va inexorablemente.

Parecía increíble que no se hubieran visto antes de aquel viernes doce de agosto. Ella, Mery —como quería que la llamaran— apenas estaba recién casada, viéndose abocada al altar por diversos acontecimientos: su pareja, la familia, la suegra... Nunca fue persona de carácter, tanto era así que, cuando necesitaba dar un puñetazo en la mesa, sentía que todo a su alrededor se transformaba en una gran ola que la arrastraba sin más remedio que dejarse llevar. Tampoco era de ese tipo de mujeres que lucha contra todo y contra todos para llegar a ser quien siempre había deseado. Solo lo conseguía en sueños, daba igual que fuera dormida o despierta; eran los únicos momentos en los que la valentía se tornaba en la mejor de sus virtudes y organizaba su existencia en pos de aquellas metas que una vez se marcara. Sin embargo, en el mundo real, era incapaz de vivir sola sin ser manejada como una marioneta. Primero fue su madre, luego su padre y, por último, su esposo. Su interior pusilánime la llevó de forma perpetua a hacer lo que querían los demás, y esa era una de las grandes razones por las que aquel acto, tan inesperado como absurdamente audaz, se había envuelto de un simbolismo sin igual. Era la primera vez que manejaba las riendas de su vida según sus deseos, sin pensar en nadie más.

Era una hermosa mujer. Aún el matrimonio no había hecho mella en su semblante juvenil, y la ausencia de partos que cambiaran la fisionomía hacía que su cuerpo conservara la frescura de su edad. De figura delgada, pero sinuosa, con curvas perfectas que emulaban marmóreas esculturas de la antigüedad. La delicada carnosidad de su piel era tersa, cálida, bendecida por la genética y las largas horas de gimnasio —terapia improvisada de frustraciones y quebrantos—. Su pelo largo y brillante, negro azabache, recogido con prisas y empapado de sudor salvaje, creando finos mechones adheridos a su angelical rostro. Cada centímetro de su cuerpo exudaba deseo, cada rincón de su alma se hallaba embriagado por el más pecaminoso de los placeres.

Él, Lucas. Su matrimonio no iba bien desde hacía varios años. Estaba loco y enamorado cuando se casó con veintiuno, a pesar de que todo el mundo le decía que no era buena idea.

Sus más allegados, los que más le querían, sabían que no estaba preparado, que la vida en pareja era otra cosa, que le quedaba mucho por vivir antes de dar ese paso, y tantos otros consejos de los que hizo caso omiso. No había marcha atrás cuando decidía algo. Su determinación era tan grande como su cabezonería. Doce años de matrimonio. Años felices los primeros, más difíciles después. Lo que en un tiempo era tan sencillo como un paseo por el parque agarrados de la mano, la vida lo había convertido en una montaña rusa sin paradas.

La crisis llegó golpeando sus existencias. Todo se convirtió en un problema económico, una incesante presión por no poder hacer otra cosa que no fuera evitar perderlo todo: la casa que tanto trabajo les había costado construir, el bienestar de su familia y la felicidad de sus hijos. Solo vivían para bregar, teniendo encima que dar gracias a la vida por ver cómo pasaba con más pena que gloria, pero con menos sufrimiento que para otros.

Los críos tampoco estaban ayudando; las diferencias por la educación de sus dos hijos eran continuas. Lucas era recto y disciplinado, tanto que, para los ojos abnegados de amor materno de su mujer, era excesivo. No eran pocas las peleas causadas por los que menos culpa tenían. Todo, por pequeño que fuese, terminaba siendo motivo de disputa, mas, entre todas las cosas, sobresalía la pesada losa de la monotonía, ese demonio silencioso que se apodera de las vidas de hombres y mujeres hasta conseguir que lo que antes fluía natural, se convirtiera en escollos a cada paso.

Había perdido la chispa de su juventud. Se fue la irreverente malicia con la que solía mirar a las niñas y esa sonrisa sarcástica que seducía hasta a las piedras. Las patas de gallo proliferaron enmarcando sus ojos, los pómulos angulosos endurecían el semblante y su rictus, antes relajado, se había torcido en una mueca seria que le acompañaba adónde quiera que fuese.

A cambio, la madurez le había convertido en un hombre tremendamente atractivo, de pelo cano —cuasi plateado— e incipiente barba, dándole un aspecto duro y recio que no pasaba desapercibido para muchas féminas que buscaban su mirada. Evitó que la edad se acumulara en su abdomen, para no convertirse en aquello que siempre había detestado de joven, y, aunque no era un hombre atlético, sí que conservaba un buen porte; elegancia que sus hombros, cada vez más caídos, se empeñaban en estropear. Era masculino, de los de antes, no de esos embadurnados con cremas y depilados para parecerse a los modelos que se ven en televisión. Quizá algunos lo imaginaran machista, él solo se sentía un hombre.

Aquella noche de agosto, mientras la calima quemaba el asfalto y el viento olvidaba que existía un mundo al que regalar su refresco, los dioses del tiempo y el espacio quisieron que dos almas extrañas se encontraran y unieran sus destinos para cambiar sus vidas por siempre.

Los viernes noche la Taberna McLemon se llenaba de trabajadores que cumplían sus obligaciones cerca o en la misma Puerta del Sol. Era difícil encontrar un hueco entre tanto jornalero y tanto turista degustando los encantos de Madrid. Unas pintas de cerveza casi heladas, de densa espuma, rubia, negra o tostada, acariciando las gargantas de quienes, con su duro esfuerzo, conseguían que la capital funcionara en tan complicada época. Para toda aquella gente ese lugar se había convertido en algo más que un bar. Tantos años de visitas ininterrumpidas cada viernes, consiguieron que, lo que comenzó como un entretenimiento puntual, se convirtiera casi en tradición, una de esas que pasan de veterano a novato y que se repetiría eternamente.

Читать дальше