El clientelismo también se explica en el contexto aquí analizado por la pobreza generalizada, aunada a la escasa institucionalidad del aparato político126. En Santander, antes de los años ochenta, eran escasas las grandes fortunas, y, en general, entre los hombres dedicados a la política, eran bastante raras. Quizá por esta circunstancia, se dedicaban a contratar con el mismo Estado, manejaban diversos negocios e intrigaban para conseguir los cargos127.

Las declaraciones de riqueza denotan que en la época federal la pobreza estuvo repartida, y las guerras representaron para los hombres del aparato estatal un mecanismo para superar épocas de escasez extrema, pues las acciones bélicas daban paso a las expropiaciones e impuestos forzados. Es posible que algunos hombres hayan hecho fortuna en la guerra; pero no todos, y muchas viudas y huérfanos quedaban desprotegidos. Un ejemplo de ello es el de Eulalia de Ilejalde, viuda del general Santos Gutiérrez, que en una carta enviada a Wilches le decía que estaba en calamidad económica desde la muerte de su marido, «sin arriendo, sin poder pagar pensiones de mis hijos, sin alimentación, sin ayuda»128. Gutiérrez había sido jefe y compañero de armas de Wilches en el sesenta, y Eulalia debió considerar tal hecho al enviarle la carta. Ella pudo ser la segunda o tercera pareja de Gutiérrez, pues antes estuvo casado con Ana Deodata Bernal (1849) y en segundas nupcias con Hermelinda Concha (1869), quien pertenecía a una encumbrada familia conservadora de Antioquia129.

La carta de Eulalia evidencia que muchas lealtades y clientelas logradas por Wilches surgieron de su actuación en la vida militar, tal como lo recuerdan varios remitentes; uno de ellos era Venancio Rivera, quien en una misiva le recordaba a Wilches que era «un viejo militar de la Guardia Colombiana», y le ofrecía sus servicios, «ya sea como alguacil o bien como hortelano»130.

Mientras Wilches se ocupó en la jefatura del Estado, los hombres de la milicia servían para toda clase de oficios y servicios, tanto para él y su familia como para socios y pares. Un militar de apellido Delgado (Quizá Daniel), que lo trataba de «Mi estimado general […] Su afectísimo amigo y leal subalterno», le pedía un soldado para que le sirviese durante un viaje que haría a la capital, para que le ayudara con la maleta y cumpliera con los oficios. Le indicaba que «puede pasar como una licencia dada al soldado»131.

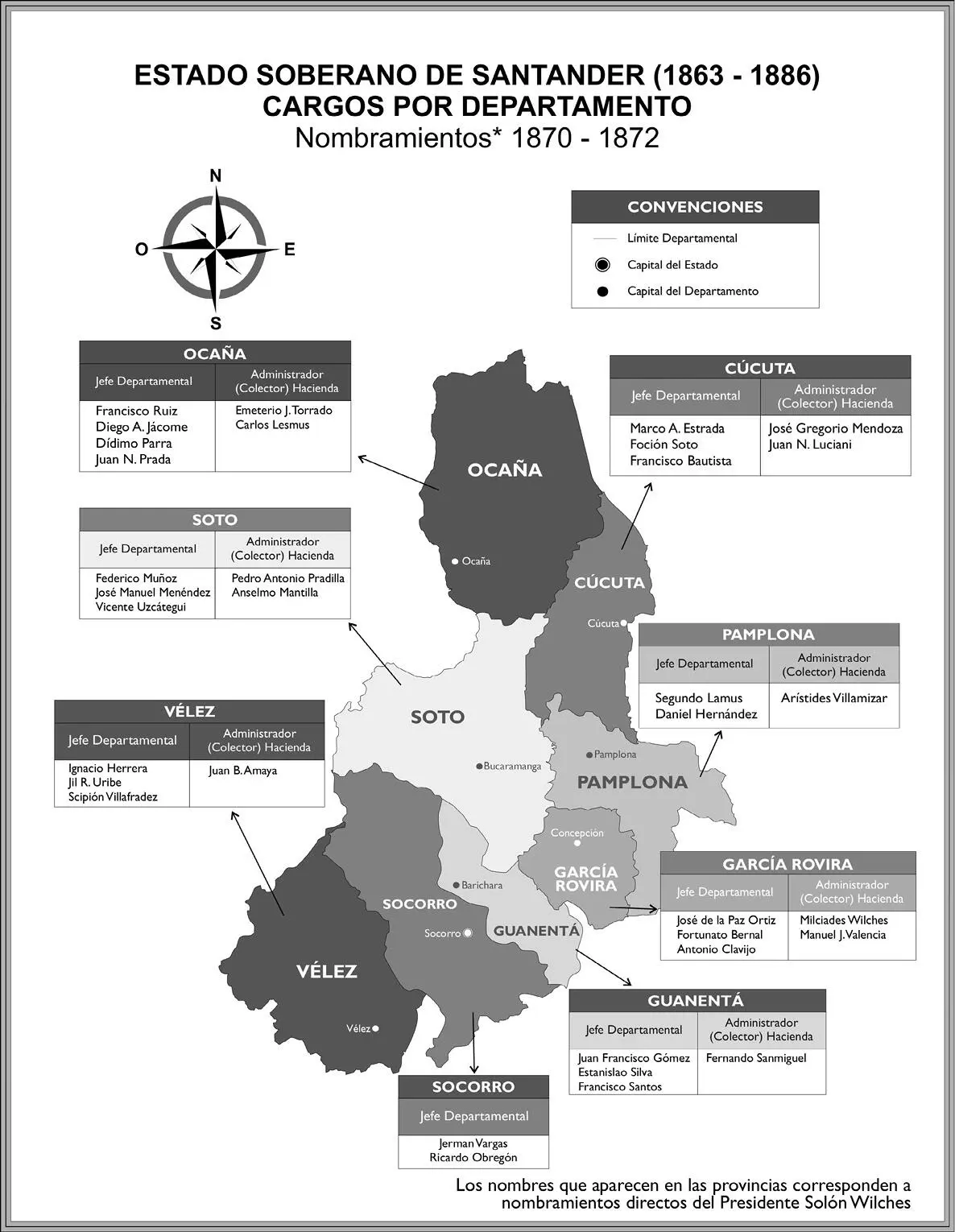

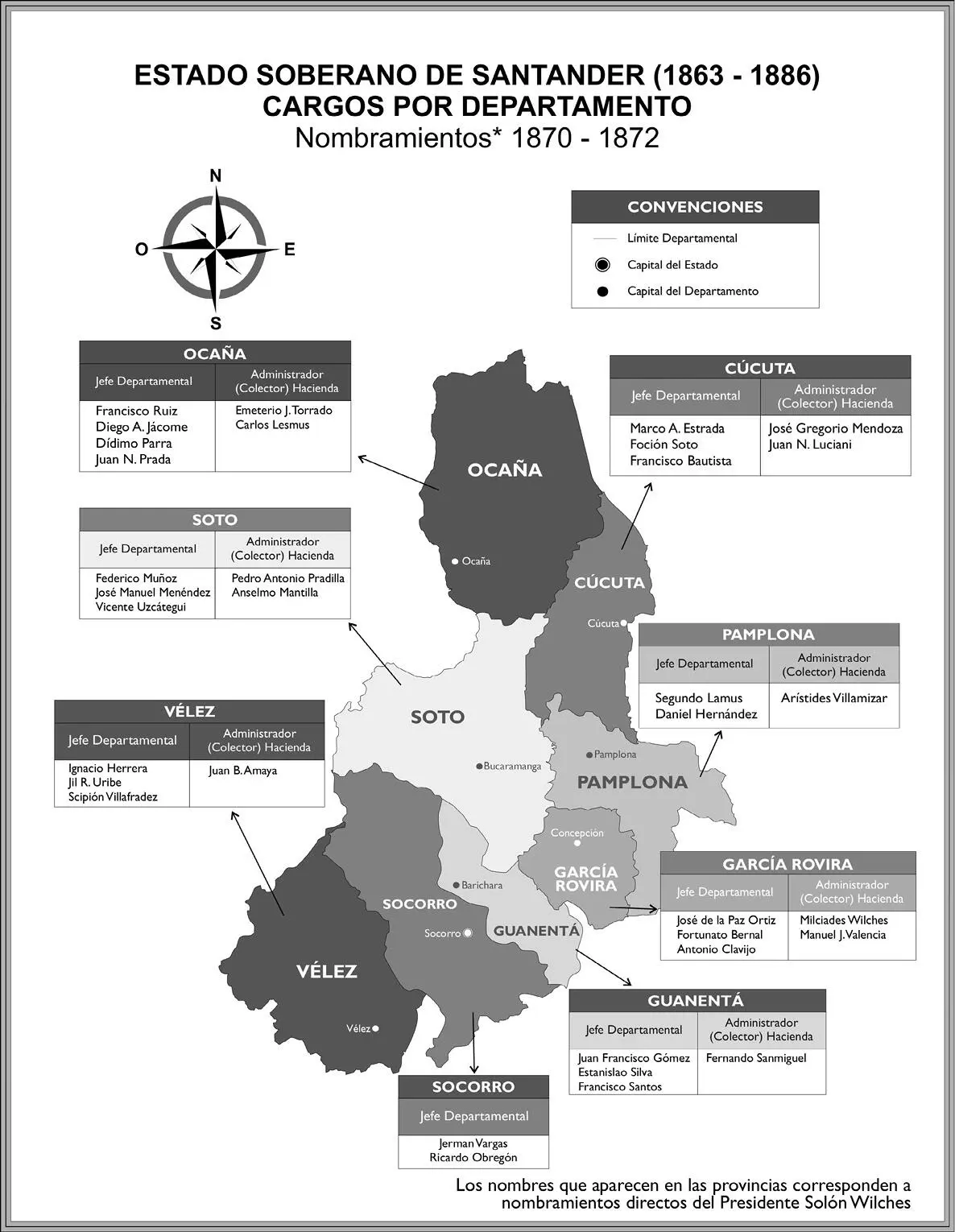

La compensación principal del caudillo a sus clientes estuvo representada en los cargos, lo más buscado por estos. Al respecto, en el Gráfico 2 aparecen los nombramientos del primer periodo de su gobierno, de 1870 a 1872. En el Mapa 1 figuran los jefes políticos de cada departamento (usualmente se siguieron calificando como provincias), entre estos, los patrones y aliados de Wilches en su primer gobierno. Si se comparan con los gráficos y el mapa de su segundo y tercer gobierno, se evidencia que durante el primero, Wilches dispuso de menos cargos. Además, debía consensuar todo con la facción de Aquileo Parra dominante en la Asamblea.

Jefes de clientelas y aliados por provincias

Fuente: elaboración del autor.

Entre los jefes departamentales y colectores de hacienda, señalados por departamentos durante este periodo, actuaban en alianza con los Wilches todos los empleados de los cargos de García Rovira; de Guanentá, Francisco Santos y Sanmiguel; de Ocaña, Juan N. Prada; de Soto, Federico Muñoz y Vicente Uzcátegui. Los restantes eran hombres más cercanos a la facción de Aquileo Parra, o sencillamente radicales, tal como lo era en esa etapa Solón.

21Según el Archivo Parroquial de La Concepción, Solón Wilches murió el 13 de octubre de 1893.

22OTERO MUÑOZ Gustavo. Wilches y su época. Bucaramanga: Imprenta del Departamento, 1936, pp. 404-405. Otero escribió la única biografía conocida de Solón. Quizá fue el primer investigador que tuvo acceso a los archivos custodiados por sus descendientes, quienes en la década de 1980 los entregaron al Centro de Documentación e Investigación Histórica Regional, de la Escuela de Historia de la Universidad Industrial de Santander (Actualmente denominado Archivo Histórico Regional). Su obra es rica en datos y apologética, como lo muestra la anécdota citada, que sugiere la muerte del caballo «de tristeza», tal como les sucedía a los nobles animales en las novelas de caballería. La exaltación que hizo Otero de Solón es una réplica de las hechas a los líderes de la Independencia. Caracteriza un tipo de imaginario construido en torno a los caudillos militares a lo largo del siglo XIX. Se trata de la historia patria, enseñada en las escuelas y los colegios. Otero Muñoz estaba imbuido de esa mentalidad, por lo cual, al cierre de la biografía a modo de colofón, escribió: «La historia hará justicia e introducirá a su casa a los hoy desconocidos grandes hombres que han cooperado efectiva y directamente a la grandeza de la patria […] Heroico como Aquiles, prudente como Marco Aurelio, desgraciado como Aníbal».

23Los datos del censo de 1870 señalan 4.319 habitantes en La Concepción. Al relacionar este dato con los del censo de 1912 se obtiene una media de crecimiento aproximada al 20 % entre las dos fechas, y al interpolar los datos se obtiene la población aproximada de 1893.

24GÓMEZ Ramiro. Hechos y gentes del Estado Soberano de Santander, revolución triunfante. Bogotá: Fondo Cultural Cafetero, 1985, p. 24. Gómez cita un dato de 1857, en el que se afirmaba que en Santander había 185 poblados y 237 baldíos. Suponemos que el conteo de los terrenos baldíos es pura especulación, pero su tamaño resultaba significativo si tenemos en cuenta que del total del territorio santandereano de ese tiempo, unos 42.000 km2, aquellos terrenos baldíos representaban unos 25.000 km2, es decir, que solo un 40 % del espacio geográfico estaba ocupado y bajo formas de propiedad reconocida o con títulos. Tal como puede observarse en los mapas, la parte más poblada del territorio se asentaba sobre la cordillera Oriental. En consecuencia, la parte más despoblada comprendía una amplia área selvática entre el gran río de la Magdalena y la misma cordillera, una de las tres estribaciones que los Andes forman en Colombia. Así, la mayoría de los pueblos estaba en las estribaciones de los Andes.

25Son conocidos los prejuicios heredados por las élites criollas, de la división socio-racial establecida en la Colonia. En el siglo XIX muchos mestizos prestantes querían pasar por “descendientes puros” de los “blancos” españoles, y por ello en los árboles genealógicos borraban los ancestros indígenas. Aquileo Parra, por ejemplo, relata en sus Memorias que la familia de su madre evitaba mencionar que su bisabuela materna se había casado con un cacique indígena (véase PARRA A., Memorias, Bucaramanga: Imprenta Departamental de Santander, 1990, p. 8). La negación de lo indígena fue extendida al conjunto de los santandereanos por algunos historiadores del siglo XX santandereano, que hicieron eco de algún cronista que encontró a los nativos santandereanos menos cobrizos que otros, insistiendo en que los guanes eran blancos; esta era una leyenda con la que buscaban “atenuar” el irremediable mestizaje de sus ascendientes. Sobre el prejuicio socio-racial y la división de castas, véase MÖRNER Magnus (1989). “La sociedad de castas: ascenso y declinación”. En: Autores varios. Temas de antropología latinoamericana. Bogotá: Editorial El Búho, 1988, pp. 24-51.

26OTERO G. Op. cit., pp. 3-10. Pacífico Jaime, tío abuelo paterno de Solón, se encargó de la educación y la protección de los padres de Solón, que habían quedado huérfanos cuando eran pequeños.

Читать дальше