A lo largo de la historia, el término raza se ha empleado para designar, no solo la diferenciación genética o biológica de un grupo determinado sino también la cultura. Baste con recordar que cuando José Vasconcelos acuñó el lema de nuestra Universidad Nacional Autónoma de México, “Por mi raza hablará el espíritu”, no se refería a la raza mestiza más que de manera indirecta. Aludía más bien a un sentido cultural, en ese caso la “quinta raza”, es decir, la latinoamericana, que después se recoge en símbolos propios en el escudo de la UNAM, tal como aparece hasta nuestros días. Lo mismo podemos decir del uso que se le da a esa palabra en la literatura, la poesía y la narrativa de la última década del siglo XIX y las dos primeras del XX. No fue sino hasta los años sesenta cuando se incorporó al lenguaje partidista y se le empleó como un instrumento de cohesión, dándole así un sentido más biológico y, por ende, más radical para convocar a un determinado sector social.

Tal como se le entiende hoy, resulta una expresión de contraposición y adversidad —ideal ajeno a culturas políticas verdaderamente incluyentes y universales—. Se ha convertido en un tema central de la política y ha adquirido carta de naturalización en Estados Unidos, en donde el nativismo, al más puro estilo del siglo XIX, se convirtió en un ingrediente fundamental del conservadurismo republicano.[25] Así, es inevitable pensar en ciertas contradicciones del sistema de las que ya hablaremos más adelante, pues si se considera de derecha al Partido Republicano es porque daba prioridad a la inversión y a los intereses de las grandes transnacionales, incluso a costa del gasto público en materia asistencial; no obstante, ahora parece dar la espalda al mundo y volcarse sobre sus propios ciudadanos; exaltar valores tan elementales como los orígenes fundacionales de los grupos coloniales denominados cuáqueros y las Trece Colonias, y en no pocas ocasiones el racismo encubierto o explícito.

| El racismo lleva indefectiblemente a la violencia por una razón muy simple: se mueve en el lindero de la inmediatez, es decir de la materialidad más elemental con la que tenemos contacto, por tanto, es incapaz de llevar la comprensión de la otredad, de los otros, al nivel más elevado de la tolerancia y la convivencia pluriétnica. Cuestión que —hay que decirlo— se había moderado en la época de expansión de las políticas de globalización (primera década del siglo XXI). |

1.6. El renacer de las emociones políticas

No obstante lo criticable que es comportarse siguiendo únicamente nuestras percepciones sensoriales —como el color de la piel o los rasgos étnicos—, tampoco es mi deseo proscribir cualquier manifestación emotiva en la vida política y, concretamente, en el desarrollo del nacionalismo.

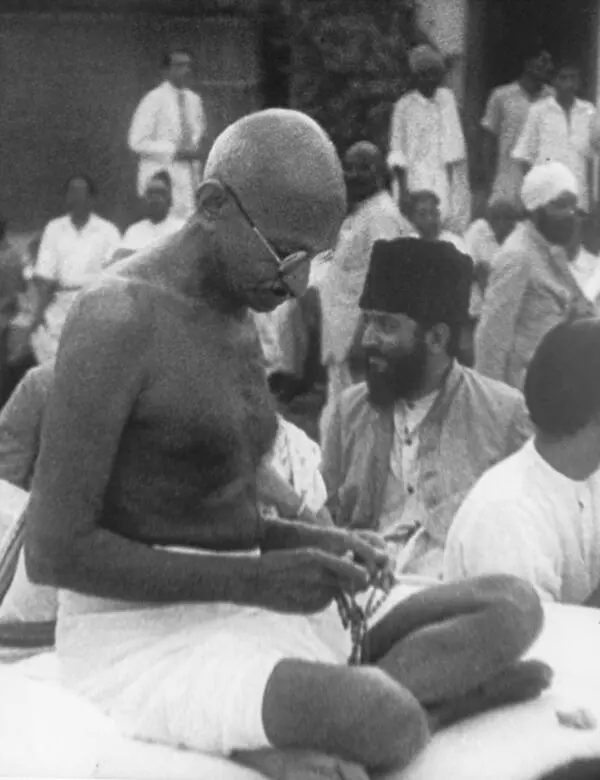

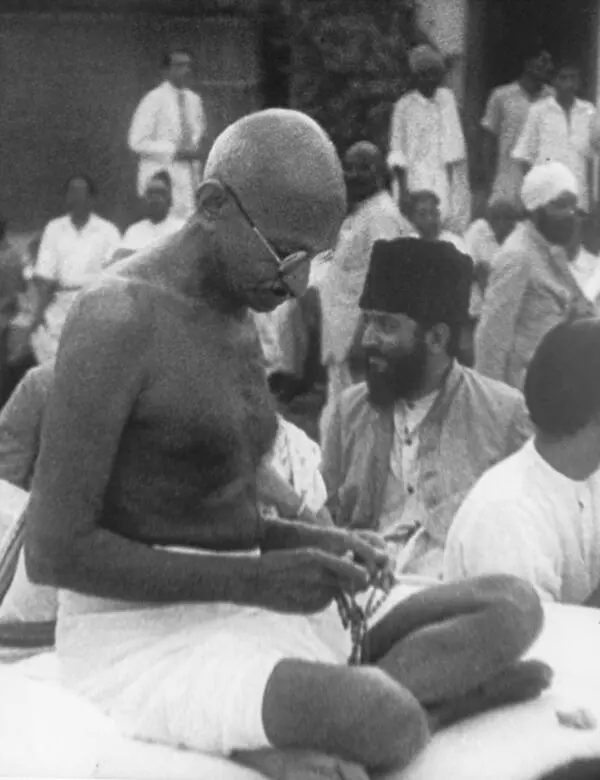

¿Quién puede negar la imagen corpórea de Mahatma Gandhi? Tal como lo señala Nussbaum, este gran líder político sabía que su destino era construir una nación, y que ello no se hace únicamente con discursos. Las personas no somos entes puramente racionales; Gandhi, profundo conocedor de la naturaleza humana, sabía que para llevar a buen término su labor constructora debía dirigirse a seres humanos de carne y hueso, que perciben el poder como un fenómeno en parte racional, pero sobre todo emotivo e incluso mágico o religioso. Por ello, aun cuando fue un escritor prolífico, no fueron sus escritos los que persuadieron al pueblo indio a seguirlo para construir el gran país que debía hacer su aparición en el concierto de las naciones, sino el manejo de una imagen que él mismo encarnaba. “Él pensaba —dice Nussbaum— que el amor a la nación, transmitido a través de símbolos como banderas e himnos, suponía una parte esencial del trayecto hacia un internacionalismo verdaderamente efectivo”.[26] Gandhi es, por tanto, el modelo de un líder nacionalista que se coloca como puente entre la nación y la sociedad. No es un líder que va detrás de su grupo empujándolo por medio de la fuerza o de la acción, sino que encabeza y conduce a su pueblo a la unidad gracias a su autoridad moral.

Entiendo que afirmar tal cosa en un mundo como el nuestro puede resultar demasiado disruptivo, pues si algo nos caracteriza después de las amargas experiencias de caudillos y conductores (eso significan las palabras duce y führer) del siglo xx es nuestra renuencia a aceptar héroes que pretendan mostrarnos el camino o dotar de sentido al mundo en el que vivimos mediante símbolos de identidad. Sin embargo, el ejemplo de Gandhi, que consideramos aquí a partir del estudio de Nussbaum sobre las emociones políticas, nos revela algo muy distinto a los planteamientos de aquellos dictadores que pusieron en jaque al mundo durante y después de la Segunda Guerra Mundial. Para Gandhi, despertar la emoción del patriotismo no significaba capitalizar la ignorancia de un pueblo analfabeta en su mayoría. Su concepto de la emotividad patriótica no era una extrapolación frente al desencantamiento racionalizador del mundo occidental, motivaba al pueblo por medio de cantos populares, pero a la vez lo exhortaba a tener una mentalidad crítica, a no permanecer inerte ante la injusticia o la opresión, por ello eligió símbolos que proclamaran la importancia de esta, como Ekla Chalo Re, de Rabindranath Tagore, que decía: “Abre tu mente aprende a caminar solo, no tengas miedo, camina solo”. Además, como dice Nussbaum, su biografía y su propio cuerpo eran expresiones claras de esa rebeldía sana que proponía a su pueblo, porque no se conformaba con el establishment e invitaba a los indios a no tener miedo, a caminar solos, sin la tutela extranjera.

Podría decirse que Gandhi supo hacer uso de las emociones, pero no para mover a la irracionalidad anarquista, sino a la rebeldía que exigía la independencia de su país, sostenida en un nacionalismo evocativo, entrañable y profundamente patriótico. Supo así construir una nación en torno a una imagen y un sentimiento común de los que él no era más que agente cuya característica principal es preparar a los destinatarios del mensaje político para vivir prescindiendo de él. No se colocó entre su pueblo y la nación, sino a un lado, siempre dispuesto a desaparecer del escenario cuando así lo requirieran las condiciones.

Por ello, si bien la intención no es hacer aquí una defensa del nacionalismo, no debemos ceder tan fácilmente a esa actitud de pleno rechazo de todo aquello que involucre emociones políticas. Resulta fácil, por ejemplo, sumarse sin demasiada reflexión a la crítica generalizada a Donald Trump; tacharlo sin más de ultraderechista, fascista o pronazi. Es verdad que el Ku Klux Klan y algunos movimientos neonazis de gran impacto —como el de Carolina del Sur— celebraron su triunfo en noviembre del año pasado. También es cierto que ha habido algunos incidentes que la prensa publica con frecuencia, como la pinta de la puerta de una mezquita con el nombre de Trump o el letrero de “Vuélvanse a África” que colocaron en una escuela de Minnesota, en la que la mayoría de los estudiantes son de origen somalí. Pero esos hechos, por más que pudieran sumar cientos, no reflejan la realidad de un país como Estados Unidos, con más de 300 millones de habitantes asentados en un enorme territorio de poco más de 9800 millones de kilómetros cuadrados. No se puede afirmar, por tanto, que el triunfo del actual presidente de ese país se caracterice por esas tendencias, pues para ello sería necesario contar con información estadística y elementos de contexto que nos permitan tener una opinión más acertada. Creo que solo de esa manera podemos formarnos una opinión propia y no adoptar la ajena, únicamente porque está de moda.

Читать дальше