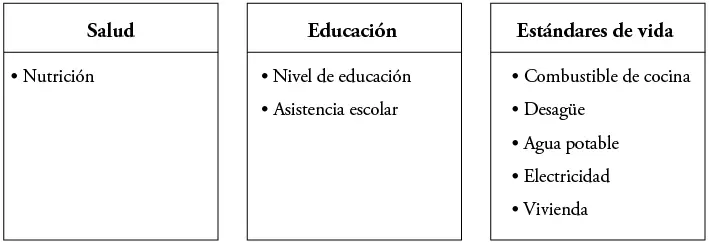

Por ello, en el presente libro se ha adoptado este enfoque de la pobreza multidimensional (Alkire & Foster, 2011). La versión de este más difundida a nivel mundial, utilizada también por las Naciones Unidas (Alkire et al., 2014, 2018), fue mencionada ya páginas atrás. Considerando un total de dimensiones de bienestar, se dice que alguien es pobre siempre que este esté privado de un número –denominado cutoff– de dimensiones del bienestar. Dado que este cutoff depende tanto de los límites internos de cada dimensión como, transversalmente, de todas las dimensiones de la pobreza, Alkire y Foster (2011) hablan de un cutoff dual. En la versión original, se consideran ocho indicadores agrupados en tres dimensiones de bienestar: salud, educación y estándares vida. Asimismo, se establece si alguien está privado o no de una de estas dimensiones de acuerdo con criterios estandarizados de calidad de vida. Finalmente, el cutoff utilizado es el de una dimensión. Es decir, aquel que esté privado de una o más dimensiones de bienestar aquí consideradas es pobre.

Sin embargo, es común, y avalado por Alkire y Foster (2011), que se desarrollen versiones ad hoc según las características de la investigación, como la disponibilidad de datos o los fines que se espera conseguir. En el presente estudio, se implementó una versión ad hoc, pues desde el trabajo de campo que dio origen a este libro no se pudo obtener información para los 10 ítems más universales. A esta versión, de ahora en adelante la llamaremos IPM*. Si bien se mantienen las tres dimensiones, se tuvo que reducir los indicadores de 10 a 9. La primera dimensión es denominada «salud» y mide básicamente la nutrición utilizando como proxy el índice de masa corporal. El dato de mortalidad infantil requerido en el índice original no estaba disponible ni pudo ser sustituido por otro. La segunda dimensión es «educación» y se refiere a los años de formación de los adultos y la escolarización de los niños como stock –a diferencia del «flujo» de años de educación originalmente planteado–. La última dimensión es la de «calidad de vida», la cual comprende cinco indicadores: acceso al agua potable, electricidad, servicio sanitario, los tipos de piso o suelo, y el combustible para cocinar. Debido a falta de datos, en el presente estudio se tuvo que prescindir del último indicador: activos.

Figura 3 Dimensiones del IPM*

Elaboración: Centro de Investigación de la Universidad del Pacífico (2019).

El puntaje de la felicidad

Cuantificar la felicidad no es tarea sencilla. Diferentes indicadores, como la Felicidad Nacional Bruta (Thinley, 2007) butanesa, el Better Life Index de la OCDE (OECD, 2020) o la medición de bienestar mediante los indicadores subjetivos de la Cepal (Villatoro, 2012) son algunos ejemplos. Sin embargo, el principal índice de felicidad en este libro está dado por los resultados del Oxford Happiness Questionnaire (OQH) de Hills y Argyle (2002), el cual, para simplificar su comprensión, fue resumido en un solo «puntaje de felicidad».

El OHQ es una herramienta elaborada por Oxford que busca capturar diferentes concepciones de la felicidad, tanto desde la perspectiva eudaimonista como desde la hedonista. El cuestionario original de Hills y Argyle (2002) cuenta con 29 preguntas con un alto grado de abstracción y necesidad de autoconocimiento. La respuesta a estas preguntas está dada en una escala del 1 al 6, de «fuertemente en desacuerdo a fuertemente de acuerdo»11. Sin embargo, debido la gran abstracción de algunas de estas preguntas, durante las encuestas piloto se observó que a ciertas personas –sobre todo con bajo o ningún nivel de instrucción formal– se les hacía muy difícil responder. Con exactitud, solo 2 de cada 10 hogares era capaz de completar el cuestionario de 29 preguntas a cabalidad. Por ello, se aplicó en su lugar una versión resumida de 8 preguntas –de las 29 originales– desarrollada también por Hills y Argyle (2002). En esta versión, la escala de respuesta también se redujo a solo cuatro posibilidades: de «nada» a «bastante».

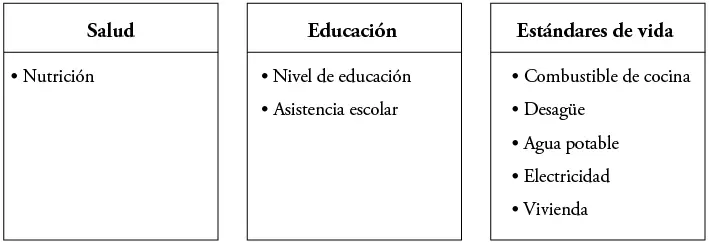

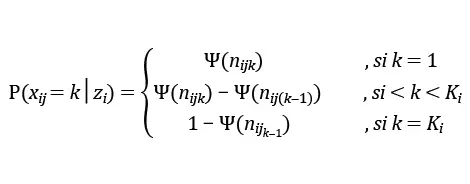

A partir de los resultados del cuestionario corto, se calculó un «puntaje de felicidad». Para ello, se tiene a la felicidad como una variable continua latente derivada de las 8 preguntas del OHQ. Debido a la naturaleza policotómica de las preguntas –4 escalas de respuesta–, se calcularon las correlaciones policóricas entre estas. Luego, siguiendo la Teoría de Respuesta al Ítem, se utilizó un Modelo de Respuesta Graduada (GRM por sus siglas en inglés) para estimar el puntaje. Este modelo plantea que la probabilidad condicional de que el sujeto i seleccione la respuesta k para el ítem j está dada por:

xij|zi~Categórica(Pij1,…, Pijk)

i = 1, …, m; j = 1 …, J; k = 1, …, Ki

En términos sencillos, tenemos, por ejemplo, que la probabilidad condicional de que uno de los encuestados escoja «bastante» –4– en la pregunta 1 –fe– del OHQ viene dada por la expresión anterior. Asimismo, es la variable lineal latente para estimar. En este caso, es el puntaje de felicidad. Por último, es una función de densidad acumulada que actúa como enlace. En esta especificación, se escogió una distribución logística.

Con este procedimiento, se ubicó a cada una de las personas dentro del continuo de la felicidad asignándole un puntaje entre 1 y 20. Es importante resaltar también que todas las estimaciones según el Modelo de Respuesta Graduada (GRM) mostraron significación estadística. Para una mayor profundización de la estrategia metodológica aquí empleada, véase Mateu et al. (2020a).

6Ciertamente, hubo otras escuelas, como el estoicismo o el escepticismo. Para una visión panorámica sobre las escuelas de la felicidad en el pensamiento clásico, véase Rabbås, Emilsson y Fossheim (2015). Para una mirada más sucinta y que extrae conclusiones para el presente, véase Lefka (2006, 2018).

7Véase http://worldhappiness.report/. Además, otra fuente importante por su amplia cobertura es la Encuesta Mundial de Valores ( http://www.worldvaluessurvey.org/wvs.jsp), que además utiliza la misma pregunta que el Informe mundial de la felicidad.

8Véanse http://www.un.org/es/millenniumgoals/ y https://www.un.org/sustainabledevelopment/es/objetivos-de-desarrollo-sostenible/

9Véase también Alkire (2016) para algunas comparaciones sobre cómo los países latinoamericanos y otros han desarrollado sus IPM con dimensiones particulares y gran variedad entre ellos.

10Los 10 valores de Schwartz serán presentados a lo largo del documento en formato cursiva. Así, el lector podrá distinguir con claridad cuando el uso de la palabra se refiere estrictamente a dichos valores.

11Véase en el apéndice 1 la batería de 29 preguntas en inglés.

Capítulo 2. Los diversos Perúes

La exploración

Luego del ejercicio teórico desarrollado en el primer capítulo, hacemos un giro de 180 grados para aterrizar en un nuevo foco de estudio: el Perú. Al adentrarnos en nuestro país, podemos fraccionar a su población en muchos «Perúes»: el Perú de los jóvenes y el de los ancianos, el de los hombres y el de las mujeres, el de los limeños y el de los provincianos, entre otros. Para llegar a estos, se invita al lector a hacer una exploración hacia las diversas dimensiones en las que los peruanos tienen que convivir.

Este libro aborda la felicidad y pobreza en dos Perúes. Para definirlos, se ha adoptado el ranking distrital según los niveles de pobreza medida por el INEI (2015b) con la finalidad de precisar los espacios de análisis. Sin embargo, es posible analizar el Perú desde otras clasificaciones. Muchos ejes o factores de diferenciación, como el sexo, las creencias religiosas, o incluso las opciones políticas, resultan significativos al definir las expectativas y el bienestar de las personas. Ahora bien, ¿cuántos ejes o ángulos de diferenciación pueden utilizarse para examinar la realidad nacional? Sin duda, muchos; o, tal vez, demasiados. En este capítulo, nos centraremos solo en algunas diferencias que, más adelante, en otros capítulos, pueden resultar significativas para comprender la felicidad de los extremos económicos del país. Por eso, consideramos importante explorar en este capítulo cómo se observa el Perú desde varios ángulos.

Читать дальше