El ámbito histórico presenta algunos datos sobre la manera en que se establecieron los actuales grupos existentes en el valle de Sibundoy. Esto es relevante en la medida en que revela los antecedentes que explican la situación social y cultural actual de los caméntŝás y su relación con los otros pueblos que habitan el valle. La descripción social y cultural expone la organización política, cultural y educativa de la comunidad, sus problemáticas y proyecciones y el papel que cumplen sus organizaciones sociales y los entes administrativos en relación con las entidades estatales.

Finalmente, se muestran algunas características del sistema medicinal caméntŝá, en el cual se condensa un conjunto de saberes (botánicos y espirituales) que son parte de la cosmovisión de esta sociedad y por los cuales son reconocidos social y culturalmente en el país. Cada uno de los elementos señalados sistematizan la información recogida en terreno entre los años 1997 y 1999, durante cuatro salidas de campo llevadas a cabo en desarrollo de la investigación. Es importante mencionar que esta información se complementa con datos obtenidos de la revisión bibliográfica y de la relación que he sostenido con el grupo de taitas y con la comunidad desde hace varios años.

El espacio geográfico y la organización social

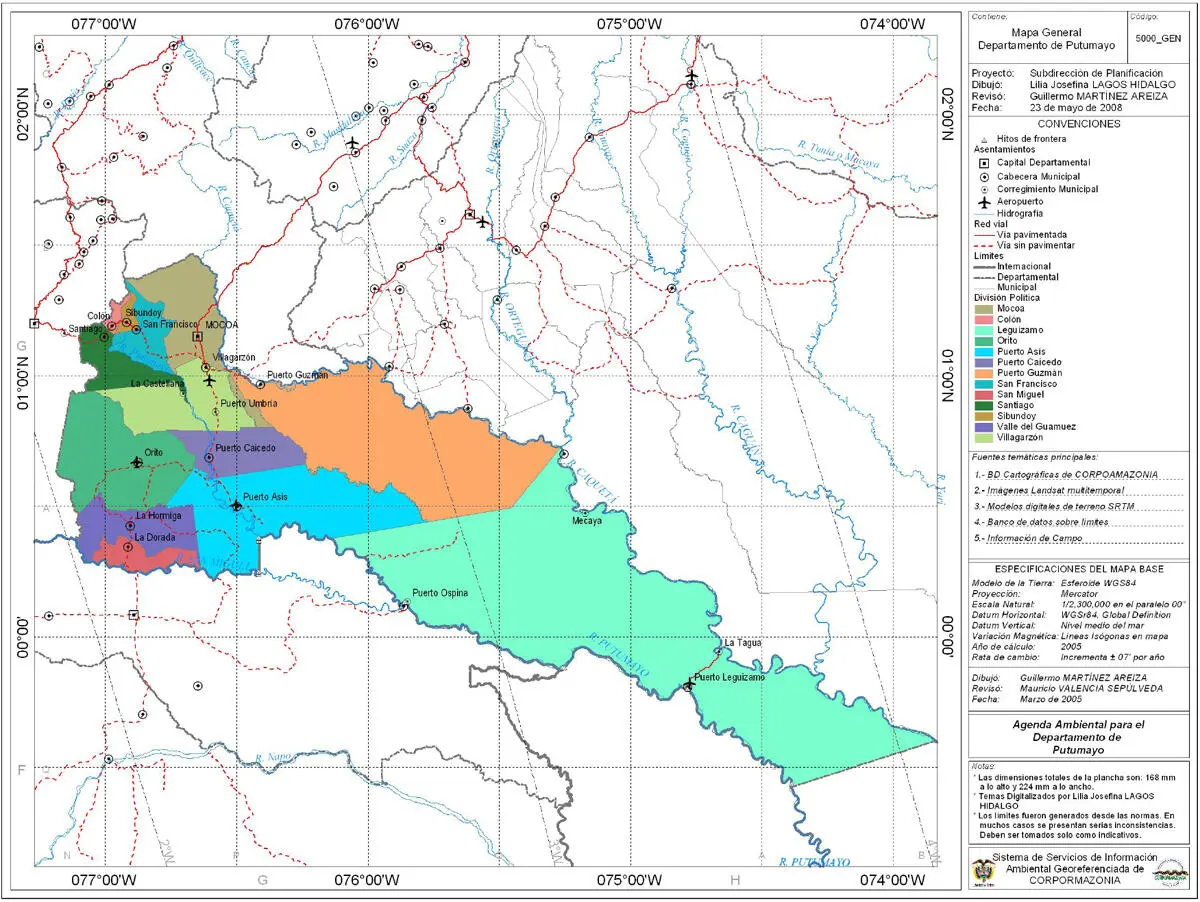

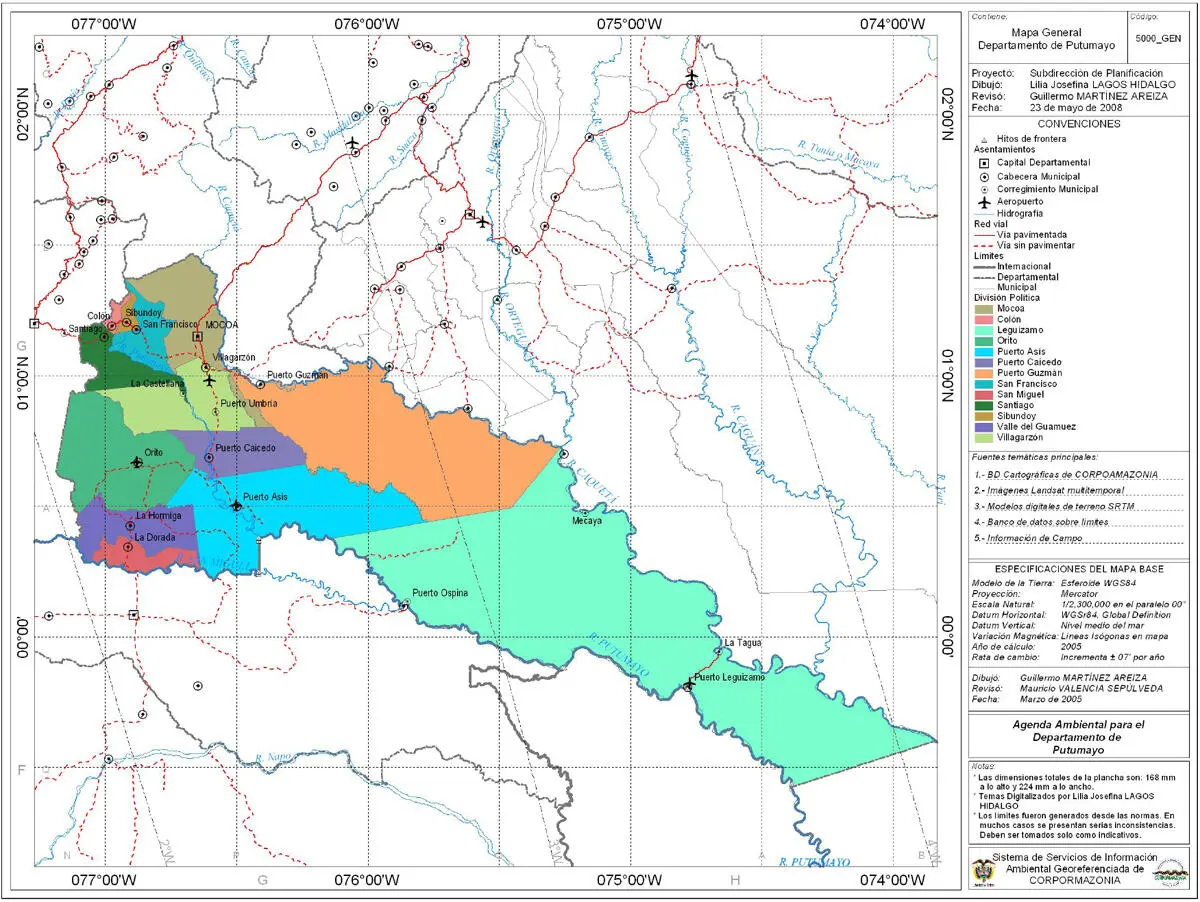

El municipio de Sibundoy se encuentra ubicado en el valle que lleva su mismo nombre, en las estribaciones occidentales de la cordillera de los Andes, en la parte sur del país ( figura 1). Como paso obligado entre la selva amazónica en su parte oriental y la zona andina, circulan por allí un número indeterminado de comerciantes, colonos y gentes de diversos grupos indígenas, lo que hace de esta región un punto de importancia geográfica para la comercialización de alimentos enseres entre la selva y los Andes.

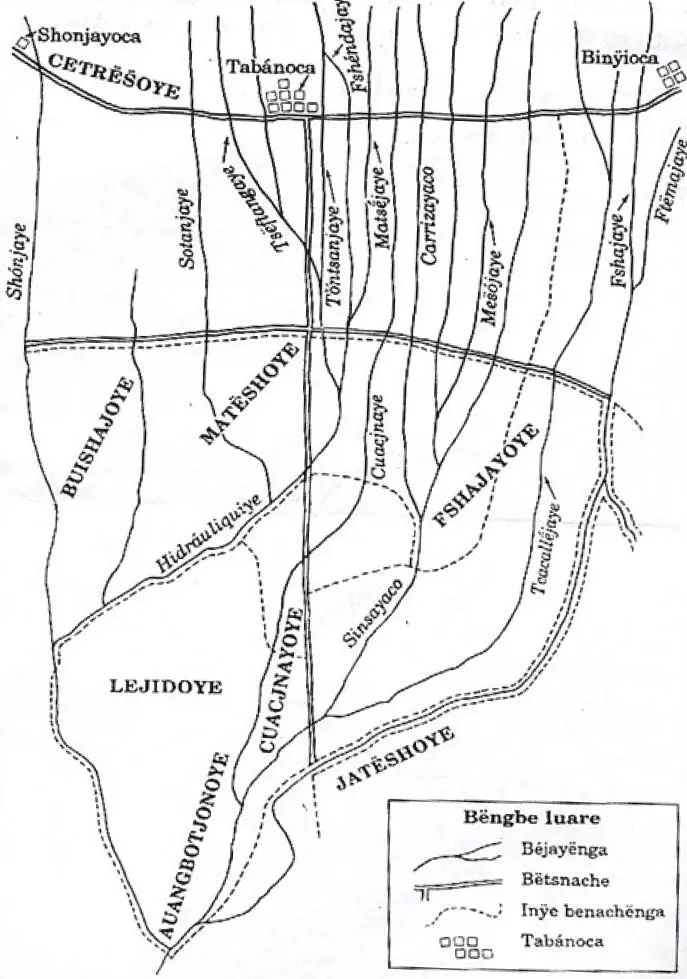

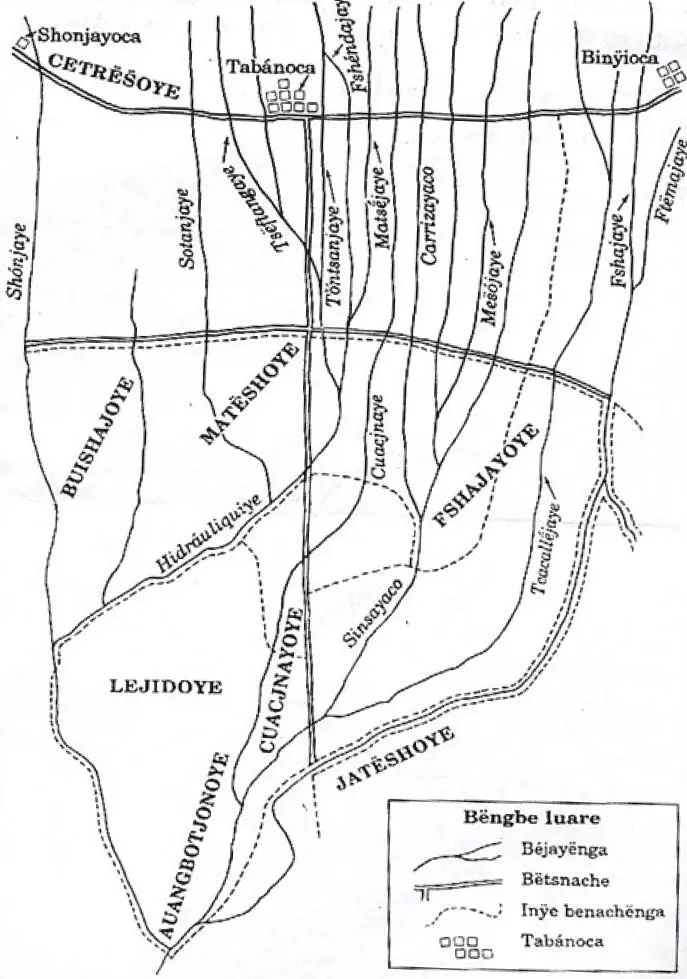

A lo largo de su territorio se encuentran ubicadas las poblaciones de Colón, Santiago, Sibundoy y San Francisco ( figura 2). La población de Santiago alberga a la mayor parte de pobladores inganos (allí se encuentra ubicado el cabildo) y la de Sibundoy y San Francisco, a los caméntŝás. Aunque esta distinción es pertinente en la medida en que permite establecer la ubicación de cada comunidad en particular, también es cierto que el territorio se comparte de manera indiscriminada, ya sea porque existan familias mezcladas o porque, como resultado de las relaciones de intercambio de productos y conocimientos chamanísticos producidas desde épocas prehispánicas, allí se haya configurado un complejo cultural entre caméntŝás-ingas-colonos que, a su vez, forma parte del complejo cultural andino.

Figura 1. Mapa de la zona geográfica de asentamiento del pueblo indígena caméntŝá en el municipio de Sibundoy

Fuente: https://www.corpoamazonia.gov.co/region/Putumayo/Cartografia/01_5000_putumayo_gen.jpg

Figura 2. Mapa del territorio caméntŝá

Fuente: organización Uaman Soyënga Camuentsa Uatsjendayënga (USCU).

El municipio de Sibundoy cuenta con una extensión de 93 km 2de tierras fértiles, una altura de 2200 m s. n. m. y una temperatura promedio de 16 °C ( figura 2). Irrigadas por los ríos San Pedro, Putumayo y San Francisco —que a su vez sirven de límite natural—, estas tierras son aptas para la agricultura y la ganadería, de la cual derivan buena parte de su sustento los pobladores. Se cultiva el maíz y el fríjol y su producción lechera se vende en ciudades como Pasto y Popayán. Pese a su cercanía con la región del bajo Putumayo, donde se comercializa la hoja de coca, el valle no reporta ningún tipo de relación con esta actividad ilícita.

Sibundoy alberga cerca de 14 570 habitantes (Alcaldía de Sibundoy, 2016), de los cuales el 40 % son parte de la comunidad caméntŝá (Pueblo Indígena Caméntŝá Biyá, 2012), es decir, aproximadamente 5539 indígenas. 1Este municipio tiene una zona urbana y una zona mayoritariamente rural, cuyos suelos están destinados exclusivamente a usos agrícolas, ganaderos, forestales o de explotación de recursos naturales. Esta destinación del suelo, definida en el Decreto 97 de 2006, impide que se autoricen proyectos urbanísticos de gran alcance. Por efectos del conflicto armado colombiano, esta región —como otras del país— ha debido albergar a población desplazada, lo que obliga a que en los planes de desarrollo municipal se contemple la financiación de programas de salud y educación a este sector poblacional. La guerra durante la segunda mitad del siglo XX y las dos primeras décadas del siglo XXI en Colombia ha afectado de manera dramática buena parte del país. Esta situación no ha sido ajena al municipio de Sibundoy y a sus comunidades, quienes entre finales de los años ochenta del siglo XX y los primeros años del siglo XXI sufrieron la presencia de los actores armados en su territorio.

Respecto a la organización social de la comunidad caméntŝá, se pueden establecer los siguientes entes administrativos, escolares y culturales alrededor de los cuales gravita la vida de la comunidad: el cabildo, la Institución Educativa Rural Bilingüe Artesanal Caméntŝá, de la cual dependen pedagógica y administrativamente las escuelas rurales bilingües Las Cochas, Llano Grande, Tamabioy, San Félix y Leandro Agreda. Por otra parte, están el Carnaval de Blancos y Negros y el Carnaval Indígena, eventos que anualmente congregan a la comunidad.

El cabildo es el organismo encargado de regular la vida política de la comunidad e impartir justicia propia. A través de este se constituyen las relaciones con otros entes, como la Gobernación del departamento de Putumayo, el Gobierno central, la Secretaría de Educación del departamento y la Alcaldía. Está compuesto por un gobernador (uaishanÿa), un alcalde mayor (arcanÿe), un alcalde menor (alguacero), un alguacil mayor (mayor uatëcma) y cuatro alguaciles menores, elegidos por periodos de gobierno de un año. En su interior funcionan, entre otras, la oficina de etnoeducación. Como en la mayoría de las comunidades indígenas, el cabildo es el encargado de manejar los recursos provenientes de la nación, conocidos como el Sistema General de Participaciones (SGP). 2

La Institución Educativa Rural Bilingüe Artesanal Caméntŝá, creada en 1990, es el principal centro educativo, donde está centrada buena parte de la educación básica para los hijos de las familias indígenas. La institución educativa presta servicio educativo en la básica secundaria de 6.° a 9.° grados, media vocacional de 10.° y 11.° grados y primaria y secundaria para adultos. El colegio “está fundamentado en las cosmovisiones del pueblo caméntŝá y en la etnoeducación que tiene como principios la integralidad, diversidad lingüística, identidad, interculturalidad, flexibilidad, progresividad, solidaridad, autonomía, participación comunitaria y cohesión social” (Colorado y Villanueva, 2015, p. 68).

De acuerdo con uno de los relatos compilados en el libro de Colorado y Villanueva (2015), la creación del colegio, en palabras de Santiago Chindoy Jacanamejoy, obedeció a que “se ha perdido la verdadera identidad en los diversos aspectos culturales: como la lengua, las costumbres, el folclor y, lo más lastimoso, el verdadero pensamiento indígena” (p. 66).

Entre los retos más importantes del colegio bilingüe está el poder ganar la credibilidad de los mismos indígenas y hacer entender que lo que allí ocurre es de suma importancia para el fortalecimiento cultural y lingüístico de la comunidad. La incredulidad viene fundada, en opinión de las mismas gentes, en que los niños necesitan “aprender cosas para que se puedan defender en la vida”. Cuando se hace mención de esto, se piensa inmediatamente en que los niños y jóvenes aprendan a usar computadoras y sepan matemáticas y ciencias. Frente a esta situación, y con miras a mantenerse vigente entre la comunidad, la institución ha venido, por una parte, adquiriendo recursos para la dotación del colegio y la capacitación de los profesores y, por otra, organizando un currículo en el que se contemple tanto los saberes de la comunidad como los saberes tradicionales de la escuela (ciencias, matemáticas y lenguaje). Lo que queda por discutir es si saberes como la medicina tradicional o el cuidado de la chagra se pueden curricularizar; de ser esto posible, habría que ver cuál es la orientación que se le da al proceso, pues una propuesta sería que el colegio pensara en tecnificar estos saberes, más allá de ser un referencial para sus gentes. Si el proceso que se está dando en el colegio continúa, el paso siguiente sería la constitución de este en una universidad agrícola.

Читать дальше