La palabra paradigma proviene de la palabra griega paradeigma , que significa mostrar, pero particularmente modelo o ejemplo . En el campo de la investigación y de la epistemología en la década del setenta se comenzó a adoptar la concepción del filósofo y científico Thomas Kuhn quien dio al paradigma su significado contemporáneo, término que actualmente se utiliza para referirse al conjunto de creencias, actitudes y prácticas compartidas que definen una disciplina científica durante un período específico de tiempo. Según Kuhn (1980), son “realizaciones científicas universalmente reconocidas, que durante cierto tiempo proporcionan modelos de problemas y soluciones a una comunidad científica”.

Estos paradigmas son una pluralidad de usos y significados, y en general sus definiciones se distanciaron cada vez del significado original de Kuhn y se han convertido en un verdadero juego de apuestas, ambiguas, imprecisas y vagas, que en la mayoría de los casos carecen de un significado operacional en el terreno de la investigación. No extraña esta dispersión de definiciones, ya que en la obra de Kuhn: La Estructura de las Revoluciones Científicas , se han identificado aproximadamente 15 formas diferentes de definir un paradigma. Guillermo Briones (1988), se aparta un poco de la definición de Kuhn, y se refiere a un paradigma de investigación como:

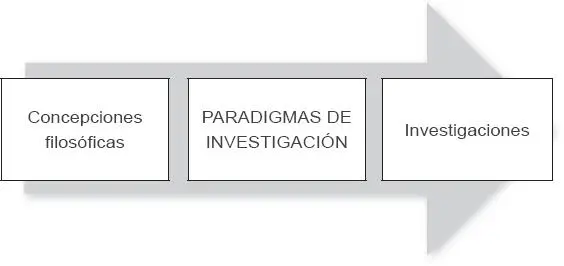

Una concepción del objeto de estudio de una ciencia, de los problemas para estudiar, de la naturaleza de sus métodos y de la forma de explicar, interpretar o comprender –según el caso– los resultados de la investigación realizada. En conjunto, el paradigma define lo que constituye la ciencia legítima para el conocimiento de la realidad a la cual se refiere, (Fig 8) .

El propio autor citado grafica de esta manera el paradigma de investigación:

Paradigmas de investigación (Fig 8)

El investigador y epistemólogo chileno, aunque utiliza el término, le asigna un significado más vinculado a las exigencias operacionales del investigador. Para Briones (1988), “el Paradigma de Investigación es una concepción del objeto de estudio de una ciencia, de los problemas para estudiar, de la naturaleza de sus métodos y de la forma de explicar, interpretar o comprender los resultados de la investigación realizada”. Se constituye en un punto y una concepción intermedia entre una concepción filosófica y los diseños e investigaciones concretas realizadas por los investigadores, o sea en una especie de modelo investigativo. La concepción filosófica, por su carácter teórico, no puede convertirse directamente en una alternativa metodológica u operativa de una investigación, sino que ello es posible sólo a través de los procedimientos que utiliza la investigación en el proceso de operacionalización de sus métodos y supuestos teóricos. Su utilidad en la investigación científica es obvia, ya que en el momento de apoyarse en un paradigma reconocido, permite superar las contradicciones y discrepancias que tradicionalmente pueden surgir entre ciencia y realidad, entre teoría y práctica. Al surgir esta instancia intermedia es posible integrar y combinar muchas concepciones, y resolver los abismos que las separan. No hay que olvidar que en la actualidad, entre los investigadores existe cierta tendencia a la integración y a la complementación metodológica y técnica, pero siempre teniendo como referente el quehacer investigativo, donde muchas veces las concepciones filosóficas son sustratos de éste, pero de ninguna manera pueden sustituirlo.

Surge inevitablemente la pregunta: ¿cuáles serían los paradigmas vinculados al ejercicio y a la praxis investigativa, independientemente de la larga lista de modelos y clasificaciones recomendadas por los metodólogos de la investigación? ¿Qué determina que se relacionen unos paradigmas con determinados métodos y técnicas de investigación? Algunos autores consideran que existen dos factores que en mayor o menor grado han incidido en este proceso: las posturas que existen en torno a las relaciones que se dan entre sujeto-objeto en el contexto epistemológico y la clasificación de las ciencias, frente a las cuales se utilizan formas propias para conocerlas y estudiarlas. Las dos instancias se encuentran estrechamente ligadas, ya que a la postre el tema del conocimiento de la realidad, de sus fuentes, formas y métodos, son caminos comunes en estos dos ámbitos.

La mayoría de los métodos y concepciones científicas han tenido como referente principal las Ciencias Naturales, las cuales han servido para determinar lo que es o no ciencia y método científico, situación que entraría en conflicto con el modus operandi y la naturaleza de éstas, las cuales tienen su propia forma de percibir y resolver el problema del conocimiento. Aunque se ha querido asociar las posturas de las Ciencias Sociales con la Fenomenología, esta escuela filosófica tiene planteamientos muy dispares y contradictorios, lo cual muchas veces dificulta cualquier intento por convertirla en el soporte filosófico de estas disciplinas, las cuales se encuentran vinculadas con otras tendencias (naturalismo, hermenéutica, materialismo dialéctico, humanismo, etc.).

El positivismo y el lenguaje de la investigación

Independientemente estemos o no de acuerdo con sus principios, no hay duda que existe consenso en que el positivismo es una doctrina que apunta hacia aspectos muy concretos y específicos dentro de la investigación científica, con reminiscencias de tres concepciones dentro de la historia de la ciencia: la baconiana (Roger Bacon), quien postula el desarrollo de la inducción científica y el método experimental, la galileana (Galileo Galilei) quien matematiza la observación y la experiencia, planteando la necesidad de interrogar la naturaleza del método experimental, y la cartesiana (René Descartes), quien desarrolla a partir de la duda, el examen de los problemas mediante el uso sistemático del análisis y la síntesis.

El término positivismo fue adoptado por primera vez por Saint Simon para designar el método exacto de las ciencias y su extensión. Pero su fama y difusión se debe al filósofo francés Augusto Comte (1978), quien en su obra el Curso de Filosofía Positiva fijó los principios básicos del positivismo:

♦ La ciencia es el único conocimiento posible y el método de la ciencia es el único válido, por lo tanto, recurrir a causas o principios no accesibles al método de la ciencia, no originará conocimientos y la metafísica que precisamente recurre a tal método, carecerá de todo valor.

♦ El método de la ciencia es puramente descriptivo, en el sentido de que describe los hechos y muestra sus relaciones constantes, que se expresan mediante las leyes y permiten la previsión de los hechos mismos o en el sentido que muestra la génesis evolutiva de los más complejos partiendo de los más simples.

♦ El método de la ciencia, que es el único válido, se extiende a todos los campos de la indagación, de la actividad humana y la vida humana en su conjunto, ya sea particular o asociada, debe ser guiada por dicho método.

Auguste Comte es el artífice del Positivismo, una escuela y un método que con los años se convertiría en el fundamento epistemológico no sólo de algunas posturas que actualmente identificamos con el estudio de la ciencias naturales, sino una concepción investigativa dominante y determinante en el ámbito científico, y que hoy día se le moteja con el nombre de ciencia oficial o positiva . Pero con los años la postura positivista se diversificó y se amplió en la medida de las exigencias y el desarrollo del campo científico y tecnológico, y dio nacimiento a las corrientes neo-positivistas , entre las cuales se destacan el positivismo lógico, positivismo ideológico, el positivismo metodológico o conceptual, positivismo analítico, positivismo sociológico, positivismo realista, etc. El positivismo lógico se constituye en una de las corrientes predominantes de filosofía de la ciencia, la cual surgió durante el primer tercio del siglo XX, como resultado del trabajo realizado por un grupo de científicos y filósofos que constituyeron el célebre Círculo de Viena. Aunque oficialmente no perteneció a este grupo, al destacado filósofo alemán Karl Popper se le reconoce como un positivista lógico, pero con características muy propias. Popper afirma que la ciencia no avanza confirmando teorías solo observando, sino demostrando que contradicen la experiencia. Esto es, según él, a grandes rasgos, el falsacionismo . Popper critica severamente el inductivismo y lo desbanca de la filosofía de la ciencia moderna mediante la lógica y las tesis del falibilismo . Es más, demuestra que el justificacionismo científico es incorrecto debido a que los enunciados observables (empíricos) no pueden ser probados, sino que simplemente pueden ser aceptados o rechazados atendiendo a las teorías experimentales, instrumentos y criterios racionales comúnmente aceptados en el momento.

Читать дальше