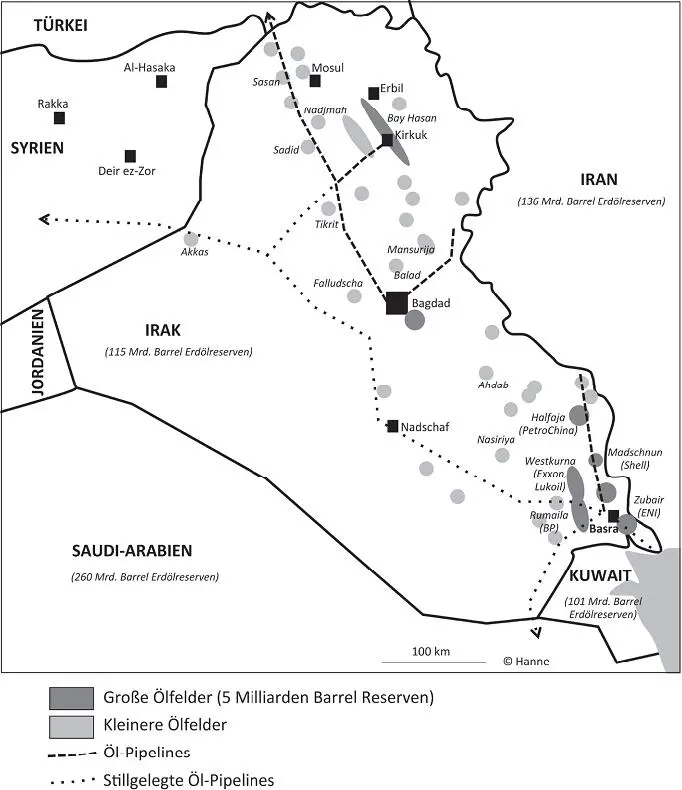

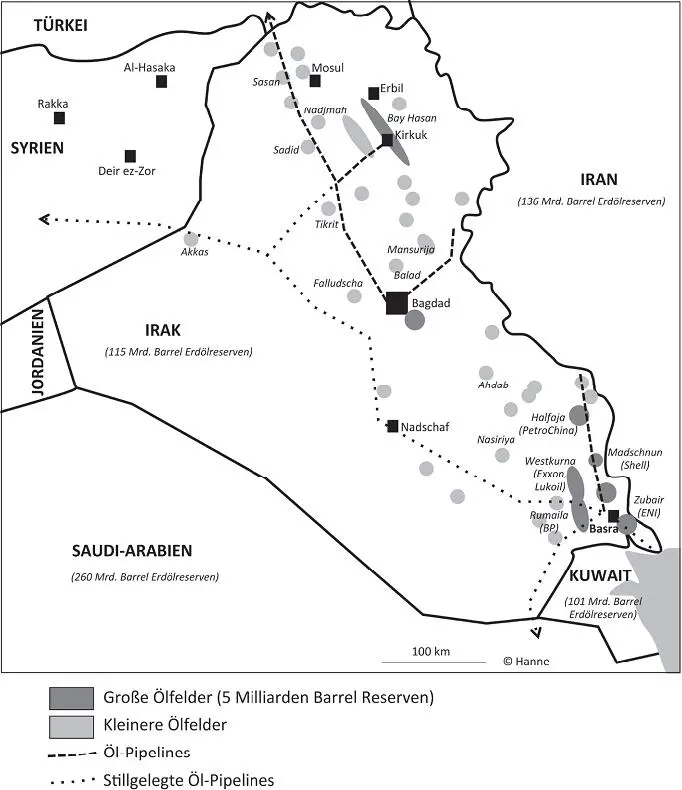

Erdölvorkommen im Irak

Angesichts der Eskalation der Gewalt forderte China die internationale Gemeinschaft zu einer sofortigen Reaktion auf und unterstützte sämtliche diesbezüglichen Debatten und Resolutionen der UNO. 10Damit steht China paradoxerweise an der Seite der USA, seines größten Konkurrenten auf irakischem Boden. Mit dem Ziel, 80 Prozent der irakischen Ölreserven bis 2035 in den Zugangsbereich chinesischer Staatskonzerne zu bringen bzw. 8 Millionen Barrel pro Tag zu fördern, hat China nicht das geringste Interesse, die Kosten eines neuen Krieges zu tragen. 11

Durch die aktuelle Krisensituation hat der Irak an wirtschaftlicher Attraktivität verloren, zumal die Infrastruktur zunehmend veraltet ist. Angesichts steigender Preise für irakisches Öl könnte sich die EU nach Iran umorientieren, und China nach Russland, mit dem es ohnehin seine diplomatischen Beziehungen intensiviert hat. Letztlich dürfte die Bedrohung, die der Islamische Staat darstellt, eine ganze Reihe von Erdöl-Großprojekten gefährden, darunter den Bau von zwei Pipelines durch PetroChina, die China mit dem Irak verbinden sollen.

Das irakische Kurdistan wiederum mit mehr als einem Viertel der Erdölreserven des irakischen Staates und geschätzten Gasreserven von 5.000 Milliarden Kubikmetern dürfte verschont bleiben, denn inzwischen hat es nicht nur Verhandlungen mit den auf dem eigenen Territorium aktiven (vornehmlich westlichen) Erdölgesellschaften eingeleitet, sondern auch damit begonnen, in Eigenregie Erdöl in die Türkei zu exportieren, das für die Türkei billiger kommt als russisches Erdöl. Die Streitigkeiten mit der irakischen Zentralregierung hat das nur noch verschärft, zumal der frühere schiitische Ministerpräsident Nuri al-Maliki die Autonomie Kurdistans infrage stellte. Die Autonome Region Kurdistan, die über eine eigene Gesetzgebung verfügt, setzt heute auf die Erdöl-Karte, um auch die politische Unabhängigkeit zu erlangen. 12Dieses Ziel könnte durchaus erreicht werden, sollte der Konflikt mit dem Islamischen Staat zu einer Teilung des Irak führen.

US-Invasion und Zerfall des Irak (2003–2011)

Die amerikanisch-britische Intervention im Irak begann im März 2003, drei Wochen später wurde Bagdad erreicht. Die Koalition übertrug ab April die Staatsführung einer unter ihrer Aufsicht stehenden Regierung, löste die Baath-Partei von Saddam Hussein auf und entließ alle Kader der Diktatur, womit das Land über Nacht seine gesamte politische Elite verlor, was den Übergangsprozess erheblich erschwerte. Im Sommer 2003 gab eine Anschlagsserie in Bagdad den Auftakt zu einer endlosen Reihe von Explosionen und zahllosen Opfern unter der Zivilbevölkerung. Die USA stießen nicht nur auf den heftigen Widerstand der Sunniten, die sie entmachtet hatten, sie mussten auch gegen schiitische Milizen in Bagdad und im Süden des Landes vorgehen: Ihr Demokratisierungsvorhaben fand nirgends Widerhall.

Im sunnitischen Gebiet entzog sich das „Todesdreieck“ Tikrit–Falludscha–Ramadi trotz erbitterter Kämpfe im Jahr 2004 dem Zugriff der amerikanischen Streitkräfte. Der Aufstand von Falludscha bereitete den US-Truppen große Probleme. Auf schiitischer Seite stießen die Streitkräfte der amerikanisch-britischen Koalition auf den erbitterten Widerstand der Mahdi-Armee, der Miliz des Imams Muqtada as-Sadr. Die Anschläge im schiitischen Gebiet gefährdeten die US-amerikanische Präsenz, die schließlich nur durch Wahlen im Januar 2005 weiter gewährleistet werden konnte, bei denen die Schiiten und Kurden als Sieger hervorgingen. Die Sunniten waren den Urnen weitgehend ferngeblieben und bereiteten so das Terrain für ihre eigene Marginalisierung und ihre Ressentiments der kommenden zehn Jahre vor. Am 6. April 2005 wurde der Kurde Dschalal Talabani vom irakischen Parlament in der Hoffnung zum Staatspräsidenten gewählt, dass er die Teilung des Landes besiegeln oder einen Föderalismus einführen würde, der Kurdistan die völlige Autonomie verschaffte. Wieder fühlten sich die Sunniten, die die Einheit des Landes mit der Baath-Partei aufgebaut hatten, geprellt. Die Hinrichtung von Saddam Hussein im Dezember 2006 nach einem zweifelhaften Prozess verstärkte nur noch ihren Hass auf die Zentralregierung, in der hauptsächlich Schiiten saßen, die mit der Besatzungsarmee gemeinsame Sache machten.

Infolge der Vereinbarungen zwischen den USA und der schiitischen Mehrheit sowie einer besseren Koordinierung der Streitkräfte und der Nachrichtendienste sank die Zahl der gewaltsam zu Tode gekommenen Zivilisten der Gruppe Iraq Body Count (IBC) zufolge von 30.000 im Jahr 2006 auf 9.600 im Jahr 2008 und auf 4.000 zwei Jahre später. Doch das Zentrum des Landes und die Hauptstadt versanken immer mehr im Chaos, geschürt durch konfessionellen Hass. Mit Unterstützung schiitischer Milizen und amerikanischer Sondereinheiten übte die Zentralregierung Druck auf ehemalige Anhänger der Baath-Partei und die Sunniten aus. Auf beiden Seiten trieben informelle Gruppen – eine Mischung aus Verbrecherbanden und Terrormilizen – ihr Unwesen mit Entführungen, Erpressungen und Morden. Ab Frühjahr 2004 gab es die ersten Anzeichen dafür, dass sich al-Qaida nahestehende Kämpfer auf irakischem Boden aufhielten. Sie hatten es beim Anschlag vom 19. Dezember 2004 auf die Regierungstruppen, schiitische Wohngebiete und die Mausoleen von Kerbela und Nadschaf abgesehen.

Zwischen 2004 und 2006 bildeten sich zahlreiche militante sunnitische Gruppierungen, die von den USA, der irakischen Armee und schiitischen Milizen bekämpft wurden. Anfangs setzten sie sich aus ehemaligen Soldaten der Republikanischen Garde und der irakischen Armee und aus ehemaligen Mitgliedern der Baath-Partei zusammen, aber viele radikalisierten sich, verschrieben sich dem Islamismus und nahmen schließlich auch ausländische Dschihadisten in ihre Reihen auf. Darunter sind zu nennen:

– die antischiitische kurdische Armee der Verteidiger der Überlieferung (Dschaysch Ansar as-Sunnah ), sie schloss sich dem Netzwerk von Osama bin Laden an;

– die Islamische Armee im Irak (IAI), mit besonders vielen Mitgliedern, aber seit 2007 gegen die vorgenannte Gruppierung gerichtet, der sie die Gefolgschaft verweigerte;

– das Einheitsbekenntnis und Heiliger Krieg (at-Tauhid wal-Jihad), formierte sich in den 1990er Jahren und unterstand Abu Musab az-Zarqawi. Der Erzfeind der Schiiten wurde 2006 bei einem amerikanischen Luftangriff getötet. Nachdem er die Führung über den militärischen Zweig von al-Qaida im Irak übernommen hatte, gründete seine Bewegung 2006 den Islamischen Staat im Irak (ISI), ein virtuelles, terroristisches Emirat unter Führung von Abu Umar al-Baghdadi, einem Iraker, der sich „Emir“ nannte (arab. „Befehlshaber“), wie im Mittelalter die Provinzgouverneure des Islamischen Reiches. Er wurde von Osama bin Laden unterstützt. Baghdadi wurde 2010 getötet. Aus dieser Organisation ging 2013 der Islamische Staat im Irak und in Syrien (ISIS) hervor, auf Arabisch al-Daula al-Islamiyya fi-l-Iraq wa-l-Sham oder kurz Da‘ish . 2010 zählte diese Gruppierung nicht mehr als 1.000 Männer und führte ihre Operationen im Schatten von al-Qaida durch, doch dann machte sie sich den syrischen Bürgerkrieg und die Durchlässigkeit der Grenzen zunutze, um sich zu vergrößern. Ab 2007 wurde die religiöse Indoktrinierung in der Bewegung verstärkt und vereinheitlicht, während das amorphe Gebilde von al-Qaida doktrinäre Unterschiede durchaus zuließ. Nach Abu Umar al-Baghdadis Tod wurde Abu Bakr al-Baghdadi zu seinem Nachfolger bestimmt. Er leistete einen Gefolgschaftseid auf Aiman az-Zawahiri, den Stellvertreter von Osama bin Laden seit dessen Tod im Mai 2011. Durch den Anschluss an al-Qaida profitierte Da‘ish von den Ratschlägen, Trainingslagern, Netzwerken und vor allem vom Ansehen der Terrororganisation.

Читать дальше