Zu diesem kulturellen Erbe Berlins erschienen bereits in den 1980er Jahren zwei reichhaltig ausgestattete Bände (»Exerzierfeld der Moderne« und »Die Metropole«), das Deutsche Technikmuseum Berlin pflegt und präsentiert umfangreiche Sammlungen zur Berliner Industrie. Zudem hat das Landesdenkmalamt mehrere Schriften und Verzeichnisse über herausragende Berliner Industriequartiere veröffentlicht. Jüngst ist ein Verzeichnis samt Kurzbeschreibungen der 115 wichtigsten Bauten des Industriezeitalters in Berlin erschienen. 4Einen kleinen Beitrag zur Entdeckung eines ausgewählten Ausschnitts dieser spannenden Facette der Berliner Kultur, Geschichte und Gegenwart möchte das vorliegende Buch ebenfalls liefern.

Geschichtstour

1

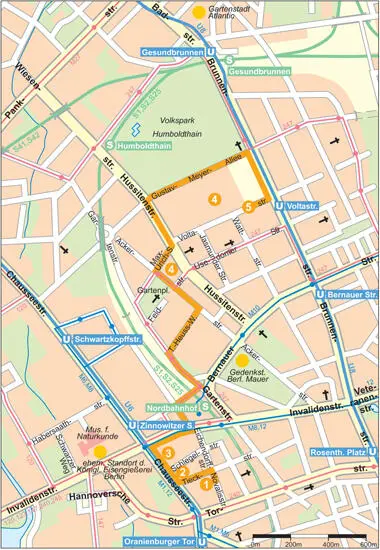

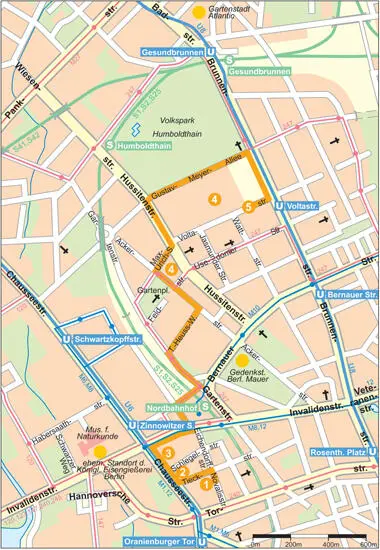

Geschichtstour 1: ›Feuerland‹ und die AEG am Humboldthain

Bertolt-Brecht-Gedenkstätte, noble Restaurants und schicke Büros der neuen Kreativdienstleister prägen heute die Szene in Berlin-Mitte. Doch dass an der Chausseestraße vor dem ehemaligen Oranienburger Tor die ersten Fabriken Berlins standen, ist kaum noch bekannt. ›Feuerland‹ nannten die Berliner das Viertel bald: Die rauchenden Schornsteine und vor allem der nächtliche Feuerschein der vielen Eisengießereien wirkten beeindruckend und beängstigend zugleich. Vor 200 Jahren begann hier für Berlin eine neue Ära: Mit der massenweisen Produktion von Dampfmaschinen und Lokomotiven startete die preußische Metropole ins Industriezeitalter.

Den Anfang machte der Staat, ganz im Reformeifer der Zeit: 1804 nahm die Königliche Eisengießerei Berlin – kurz: Berliner Eisen – in der Invalidenstraße den Betrieb auf. Die Gegend lag damals noch vor den Toren der Stadt, zwischen unbebauten Feldern.

Das Schinkel’sche Nationaldenkmal beispielsweise ist ein Werk von Berliner Eisen. Man kann es noch heute auf dem Kreuzberg im gleichnamigen Bezirk bewundern. Vom Gebäude der Königlichen Eisengießerei dagegen, auf deren Gelände an der Invalidenstraße 43 heute das Naturkundemuseum steht, ist nichts erhalten. Das Beuth’sche Gewerbeinstitut in der Klosterstraße, eine Vorgängerin der heutigen Technischen Universität Berlin, zog wegen der guten Ausbildung viele künftige Industriepioniere in die Stadt. So auch Franz Anton Egells, bei dem der spätere ›Lokomotivenkönig‹ August Borsig seine Lehrjahre absolvierte.

Der Grundpfeiler der Berliner Industrie war also mit dem Maschinenbau in ›Feuerland‹ gelegt. Doch von dieser Keimzelle ist außer wenigen Spuren nichts erhalten. Schon ab 1850 wurde es für die immer größeren Fabriken zu eng, die Stadt wuchs, und so wanderten sie an den damaligen Rand der Stadt, an den Humboldthain und nach Moabit, später auch sehr viel weiter in die als reine Industriestandorte neu geplanten ›Städte in der Stadt‹ Borsigwerke Tegel, Oberschöneweide und Siemensstadt. Die ehemaligen Industriegrundstücke vor dem Oranienburger Tor wurden dringend für den Bau von Wohnhäusern –Mietskasernen – gebraucht. Berlin gewann in rasantem Tempo an Einwohnern, die zu Tausenden täglich in die aufstrebende Metropole kamen, um hier ihr Glück zu suchen – und auch dringend als Arbeitskräfte benötigt wurden.

1 – Maschinenbauanstalt Egells

2 – Borsig’sches Verwaltungsgebäude

3 – Edisonhöfe

4 – AEG am Humboldthain

5 – Mietskasernen

Station 1: Die Maschinenbauanstalt und Neue Eisengießerei von Franz Anton Egells

Novalisstraße 10 (Hof)

Verkehrsanbindung:

Station Oranienburger Tor, U-Bahn: U6, Straßenbahn: M1, M12

Station U Oranienburger Tor / Torstraße, Straßenbahn: M6, Bus: 240

Die Tour beginnt im Hof der Novalisstraße 10. In diesem sehr ruhigen Teil von Berlins Mitte, bis 1990 zum Ostteil der Stadt gehörend, liegt eines der ältesten erhaltenen Fabrikgebäude der Stadt. Franz Anton Egells (1788–1854) ließ hier 1823 die damals größte Maschinenbauanstalt Berlins errichten, bald ergänzt durch die erste private Eisengießerei Berlins. Der Firmenchef und seine Ingenieure und Arbeiter konstruierten und bauten Lokomotiven. Bald spielte das Geschäft mit Dampfmaschinen die größte Rolle. So wurde Preußen unabhängig von teuren Importen aus England. Egells hatte in der Königlich Preußischen Eisengießerei gelernt und einige Monate in England, der damals mit großem Abstand führenden Industrienation, verbracht – manche Quellen sagen: spioniert.

Im Hof, der über die Novalisstraße 10 zugängig ist, hat ein Gebäudeteil dieser ersten privaten Maschinenbauanstalt und -gießerei Berlins überlebt. Eine Gedenkplakette am Gebäude erinnert daran. Der Großteil der einst zahlreichen Gebäude der Egell’schen Maschinenbauanstalt und Neuen Eisengießerei wich seit Mitte des 19. Jahrhunderts Wohn- und Geschäftshäusern. Egells hatte vorgesorgt, bereits 1836 Grundstücke am Tegeler See gekauft und dort ein neues Werk aufgebaut. Seine Söhne übernahmen den Betrieb nach dem Tod des Vaters 1854 und expandierten über Jahrzehnte erfolgreich im Schiffbau. Ende des 19. Jahrhunderts nahmen die wirtschaftlichen Schwierigkeiten allerdings stark zu. 1910 kauften schließlich die Borsigwerke Gelände und Anlagen. 5

Egells Maschinenbauanstalt (im Hof), von der heute nur noch ein kleiner Teil erhalten ist. Ansicht von der Chausseestraße, Ende 1860er Jahre

Heute sind diese Zeitzeugen des Beginns der Berliner Industrialisierung aufwändig restauriert, neue Kreativunternehmen bevorzugen die Lage.

|

Gastrotipps: »Sarah Wiener ›Das Speisezimmern‹« Erstklassiges Restaurant der umtriebigen TV-Köchin Sarah WienerChausseestraße 8, 10115 Berlin»Weinbar Rutz«Bietet Spitzenküche und -weinkeller, mit einem Michelin-Stern ausgezeichnetChausseestraße 8, 10115 Berlin |

Vertiefung: Elende Wohnverhältnisse – ein zeitgenössischer Bericht von Bettina v. Arnim

Die Schriftstellerin Bettina von Arnim berichtete 1843 über die elenden Wohnverhältnisse in der Gartenstraße, die unmittelbar neben »Feuerland« liegt. Diese Siedlung von armen Hauswebern wurde damals »Vogtland« genannt. Von Arnim lässt einen fiktiven Erzähler zu Wort kommen, auch mit dem Ziel, vom König und den Behörden mehr Unterstützung für die Armen zu erreichen. Gleichzeitig ist der Text ein beredtes Zeugnis für die in der frühen Industrialisierung oft katastrophalen sozialen Verhältnisse:

»Vor dem Hamburger Tore, im sogenannten Vogtland, hat sich eine förmliche Armenkolonie gebildet. Man lauert sonst jeder unschuldigen Verbindung auf. Das aber scheint gleichgültig zu sein, daß die Ärmsten in eine große Gesellschaft zusammengedrängt werden, sich immer mehr abgrenzen gegen die übrige Bevölkerung und zu einem furchtbaren Gegengewichte anwachsen. Am leichtesten übersieht man einen Teil der Armengesellschaft in den sogenannten »Familienhäusern«. Sie sind in viele kleine Stuben abgeteilt, von welchen jede einer Familie zum Erwerb, zum Schlafen und Küche dient. In vierhundert Gemächern wohnen zweitausendfünfhundert Menschen. Ich besuchte daselbst viele Familien und verschaffte mir Einsicht in ihre Lebensumstände.

In der Kellerstube Nr. 3 traf ich einen Holzhacker mit einem kranken Bein. Als ich eintrat, nahm die Frau schnell die Erdäpfelhäute vom Tische, und eine sechzehnjährige Tochter zog sich verlegen in einen Winkel des Zimmers zurück, da mir ihr Vater zu erzählen anfing. Dieser wurde arbeitsunfähig beim Bau der neuen Bauschule. Sein Gesuch um Unterstützung blieb lange Zeit unberücksichtigt. Erst als er ökonomisch völlig ruiniert war, wurden ihm monatlich fünfzehn Silbergroschen zuteil. Er mußte sich ins Familienhaus zurückziehen, weil er die Miete für eine Wohnung in der Stadt nicht mehr bestreiten konnte. […]

Читать дальше