Jahrzehntelanges Gerangel um Abbaugrenzen am Südrand der Großstadt Leipzig: Liegt die Kohle unter dicht bebautem Gebiet, sind Interessenkonflikte selbst in der »klassenlosen Gesellschaft« vorprogrammiert. Unter Markkleeberg 12 bis 20 m, unter Probstheida 12 bis 15 m, unter dem Augustusplatz mitten in der Großstadt Leipzig 13 m Kohle! Sollen die Tagebaue bis zum Schleußiger Weg, hier noch 10 m Kohle, bis Probstheida vorrücken? Soll das Klinikgelände von Dösen überbaggert werden? Das waren Fragen der 1950er und 1960er Jahre. Man einigte sich. Die Abbaufront bleibt am Südrand von Störmthal, Güldengossa und Markkleeberg-Ost stehen. Von hier sollte sie über Zöbigker, mittig durch den Elsterstausee bis Knautnaundorf verlaufen. Die in den 1970er Jahren in ein künstliches Bett gezwungene Weiße Elster wird zur Westgrenze. Kein geologisches Optimum! Ein Kompromiss aller an einer funktionierenden Städteregion interessierten Behörden. Keine Volksabstimmung. Doch die Elsteraue westlich von Markkleeberg, nördlich der Ortschaft Cospuden, wenig bebaut, weitflächig bedeckt mit einer parkartigen Auenwaldformation, darunter uralten Eichen, nicht weniger reizvoll als die weit gerühmte Parklandschaft der Themse bei Kew und Windsor oder der Elbe bei Wörlitz, ist dem Bergbau eine Verlockung. Schon in den Fünfzigerjahren hatten die Geologen abbauwürdige Kohle bis zum Schleußiger Weg festgestellt. In den Siebzigerjahren wird das östliche Gebiet der Weißelsteraue zwischen dem Gut Cospuden und der Bahnstrecke Markkleeberg – Kleinzschocher als eines der Filetstücke des Kohlereviers erkannt. Zwei Flöze, das untere 2 bis 8 m, das obere 8 bis 12 m mächtig, übereinander zusammen durchschnittlich 12 bis 16 m Kohle unter 25 bis 30 m Deckgebirge. Ein Verhältnis von Abraum zu Kohle von 2,5 bis 3 :1, im Mittel 2,6 :1, ein Ausnahmefall im »Leipziger Kohlepott«. Das durchschnittliche Verhältnis in der Region liegt bei 4:1, z. T. bei 5 bis 7:1, z. B. auf großen Flächen östlich von Markkleeberg. In der Aue haben Saale und Weiße Elster in den letzten 350000 Jahren dem Menschen die künftige Abraumarbeit fast zur Hälfte abgenommen: Rund 25 bis 35 m Deckgebirge der Kohle sind von Flüssen abgetragen worden.

Absetzer 1113, im Tagebau Cospuden im Einsatz. 1995.

Absetzer 1113, im Tagebau Cospuden im Einsatz. 1995.

Die 20 m hohe und 2,2 m starke Napoleoneiche am Nordrand des Tagebaues Zwenkau – am 17. März 1981 gefallen.

Die 20 m hohe und 2,2 m starke Napoleoneiche am Nordrand des Tagebaues Zwenkau – am 17. März 1981 gefallen.

Absetzer 1113 aus dem Tagebau Cospuden, gesprengt im Mai 1999.

Absetzer 1113 aus dem Tagebau Cospuden, gesprengt im Mai 1999.

Das Dröhnen der nahenden Maschinen des Tagebaues und die Detonationen beim Sprengen der Findlinge begleiten 1980 eines der letzten Picknicke am Fuße der fast 250 Jahre alten Napoleoneiche wenige Monate vor ihrer Fällung.

Das Dröhnen der nahenden Maschinen des Tagebaues und die Detonationen beim Sprengen der Findlinge begleiten 1980 eines der letzten Picknicke am Fuße der fast 250 Jahre alten Napoleoneiche wenige Monate vor ihrer Fällung.

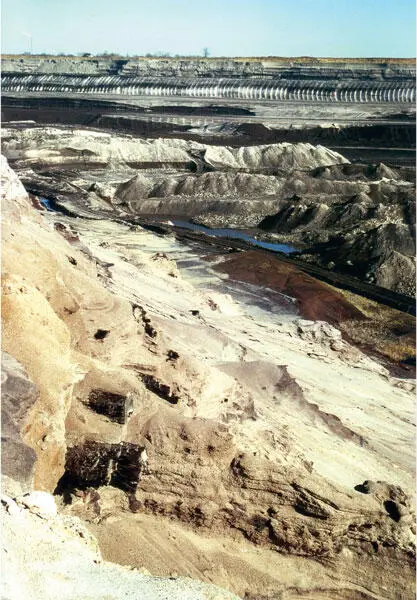

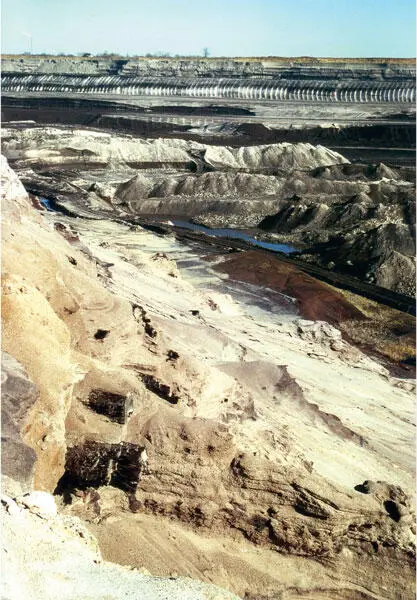

Die Freilegung der Erdschichten in den Tagebauen über mehrere hundert Quadratkilometer große Flächen und der neugierige Blick in den geologischen Schichtenstapel eröffneten dem Erdwissenschaftler einen Blick in die ihm politisch verschlossene Welt. 50 Millionen Jahre Landschaftsentwicklung und Klimageschichte Mitteleuropas lagen zu seinen Füßen. In der Stille wurden die in den Erdschichten überlieferte Pflanzen- und Tierwelt, die Strukturen und Hinterlassenschaften des Klimas der Vergangenheit studiert. Detaillierte Bilder des natürlichen Wandels der mitteldeutschen Landschaft seit 50 Millionen Jahren, einschließlich des erstmaligen Auftretens des Menschen entstanden. Sie beinhalten alle Facetten der heutigen Klimabereiche unserer Erde und reichen vom Landschaftsbild der Tropen Floridas über das der Wattlandschaft der Nordsee Schleswig-Holsteins und der Haffküste der Ostsee bis hin zur Taiga Sibiriens und der Gletscherbedeckung Grönlands.

Blick in den Schlund des Tagebaues Schleenhain mit im Vordergrund angeschnittenen Baumstämmen in Flusssedimenten der Braunkohlenzeit, im Hintergrund die aus bis zu vier Flözen bestehende mächtige Kohleabfolge, bedeckt von marinen und eiszeitlichen Ablagerungen. 1995.

Blick in den Schlund des Tagebaues Schleenhain mit im Vordergrund angeschnittenen Baumstämmen in Flusssedimenten der Braunkohlenzeit, im Hintergrund die aus bis zu vier Flözen bestehende mächtige Kohleabfolge, bedeckt von marinen und eiszeitlichen Ablagerungen. 1995.

Tabula rasa oder die Verlorenen Orte

Die Erinnerung ist das einzige Paradies, woraus wir nicht vertrieben werden können.

Jean Paul

Die Schattenseiten des Übertagebergbaues waren über Jahrzehnte tabuisiert. Auf den Punkt gebracht wurden sie in einem kleinen Beitrag über Braunkohlenbergbau und Umweltprobleme, der erst in den Nachwendejahren erscheinen konnte: Die bis in die zweite Hälfte des 17. Jahrhunderts zurückreichende Gewinnung der Braunkohle erfolgt heute nur noch in Tagebauen. Bei der Förderung solcher Massenrohstoffe wie der Braunkohle ist diese Methode zwar die wirtschaftlich effektivste – auch was den Grad der Lagerstättennutzung der Kohle betrifft –, doch – unabhängig von emotionalen oder rationalen Wertungen – zugleich das radikalste Verfahren der Landschaftszerstörung. Anders ausgedrückt, sie ist die Ultima ratio des Bergmanns, die mit der Natur Tabula rasa macht. Der hinter uns liegende Eingriff ist auf Jahrmillionen irreversibel und besitzt damit eine geologische Dimension. Der Förderbrückenbetrieb ist wohl das ökonomisch effektivste Verfahren der Abraumgewinnung und -beförderung, technisch jedoch das kompromissloseste und unflexibelste. In Gang gesetzt, gleicht die Methode einem unentrinnbaren zerstörerischen Naturereignis.

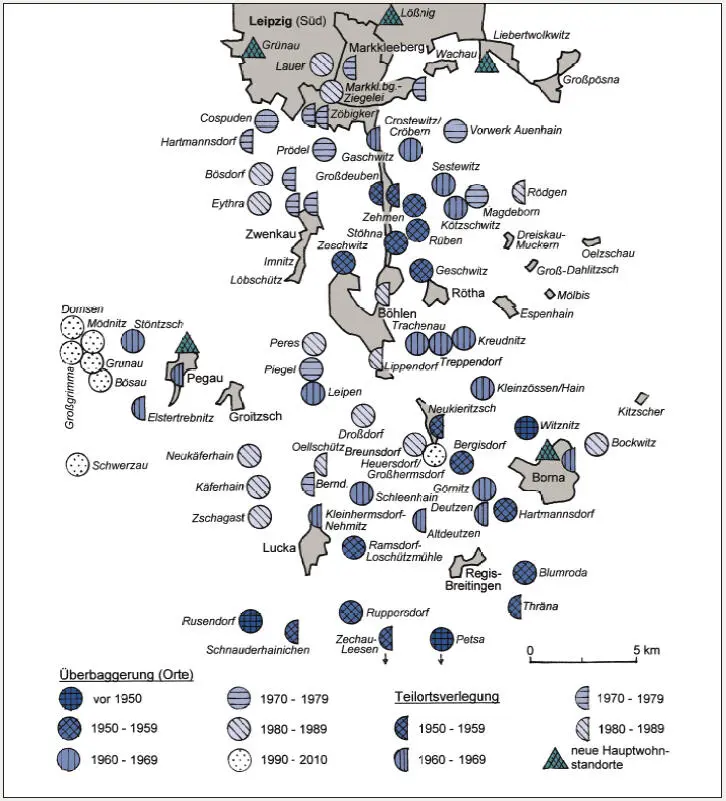

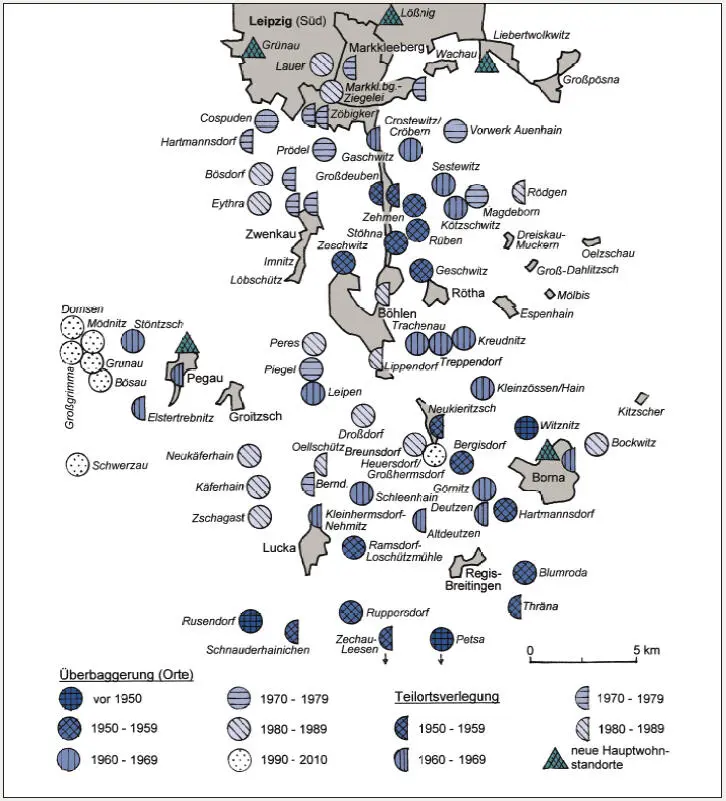

Mit der Überbaggerung einer Kulturlandschaft in großem Ausmaß wird in Mitteleuropa die Devastierung von Ortschaften, Einzelhöfen und -gewerken zum nahezu schicksalhaften Zwang. Im Bereich des Tagebaues Espenhain wurden allein 14 Gemeinden und Ortsteile überbaggert, deren Wurzeln bis ins frühe Mittelalter (8. –11. Jahrhundert) zurückreichen. Im gesamten Gebiet des südlichen Mitteldeutschen Seenlandes betrifft dies im Zeitraum 1928 bis 2006 ca. 100 Orte mit insgesamt rund 33300 Einwohnern, von denen Rusendorf (1928 bis 1932) als erster und Heuersdorf (1995–2008) als zur Zeit jüngster der von der Landkarte verschwundenen Orte gelten (Jahreszahl – Beginn der Devastierung; Angaben in Klammer – Zahl der Einwohner; T – Teilabriss):

| 1928: |

Rusendorf (150 Einwohner) |

| 1929: |

Gaumnitz (328) |

| 1935: |

Deuben (Siedlung) |

| 1941: |

Witznitz (861) |

| 1944: |

Petsa (350) |

| 1948: |

Pirkau T (342) |

| 1950: |

Zechau-Leesen T (1310), Ruppersdorf (210) |

| 1951: |

Bergisdorf (280); Rötha-Geschwitz (545) |

| 1952: |

Neukieritzsch T (190); Blumroda (560); Ruppersdorf-Bosengröba |

| 1953: |

Zeschwitz (403) |

| 1954: |

Streckau (700); Wuitz (644) |

| 1955: |

Thräna T (20); Sabissa (338); Rüben (289); Stöhna (792) |

Durch den Bergbau verschwundene Orte im Gebiet des südlichen Mitteldeutschen Seenlandes.

Durch den Bergbau verschwundene Orte im Gebiet des südlichen Mitteldeutschen Seenlandes.

Читать дальше

Absetzer 1113, im Tagebau Cospuden im Einsatz. 1995.

Absetzer 1113, im Tagebau Cospuden im Einsatz. 1995.