Als Hinterlassenschaften des seit etwa 120 Jahren großflächig umgehenden Braunkohleabbaus im Tagebau haben die neuen Seen schon heute, viele noch im Jugendstadium ihrer Entwicklung, zu einer nachhaltigen Wandlung des Landschaftsbildes der gesamten Region geführt. In dem am weitesten nach Süden reichenden Gebiet des Braunkohlenbergbaues der südlichen Leipziger Tieflandsbucht sind es gegenwärtig 64 Seen mit einer Gesamtwasserfläche von rund 60 km², nach Flutung der bis 2050 noch aktiven Tagebaue etwa 90 km². Die einzelnen Wasserflächen schwanken zwischen 0,7 und 9,7 km², die Wasservolumina zwischen 5 Mio. und 171 Mio. m³ und die Tiefen zwischen 13 und 63 m. Das gesamte Wasservolumen der Seen liegt bei 1700 Mio. m³, was der 2,5-fachen Wassermenge der Müritz, des größten natürlichen Sees der Mecklenburger Seenplatte, entspricht. Das Wasservolumen der thüringischen Bleilochtalsperre entspricht vergleichsweise einem Achtel des Volumens der Südraumseen.

In der Zukunft wird das Mitteldeutsche Seenland in seiner Gesamtheit zwischen der Elbe bei Wittenberg im Norden und dem Eintritt der Weißen Elster in das Buntsandsteinland bei Zeitz im Süden seine Wirkung auch bei den nachfolgenden Generationen nicht verfehlen. Entstanden in einer ursprünglich von den gegebenen natürlichen Bedingungen seenarmen Region Deutschlands werden die Enkel an den Ufern der Seen stehen und, allein geleitet von den eigenen Landschaftseindrücken, keinen Unterschied mehr erkennen zwischen diesen neuen künstlich geschaffenen Gewässern und beispielsweise der eiszeitgeprägten Mecklenburger Seenplatte. Sie werden die großen Gletscher Skandinaviens für das bewegte Relief aus Erhebungen der ehemaligen Hochhalden und Kippen sowie aus den Restseen der vormaligen Tagebaue verantwortlich machen. Unter der Vegetation von neuem Wald und Flur bzw. unter der Wasseroberfläche der Seen sind die Spuren der menschgemachten Landschaftsgenese von der Natur verhüllt, und zwar bis zur nächsten Phase der Wandlung, sei es durch neuerliche Eingriffe des Menschen in Notzeiten oder auch durch den steten großen klimatischen Gang der Natur selbst. Aber bis zu dieser Zeit hat der Mensch die neue Landschaft für sein Leben angenommen.

Lothar Eißmann und Frank W. Junge

Januar 2013

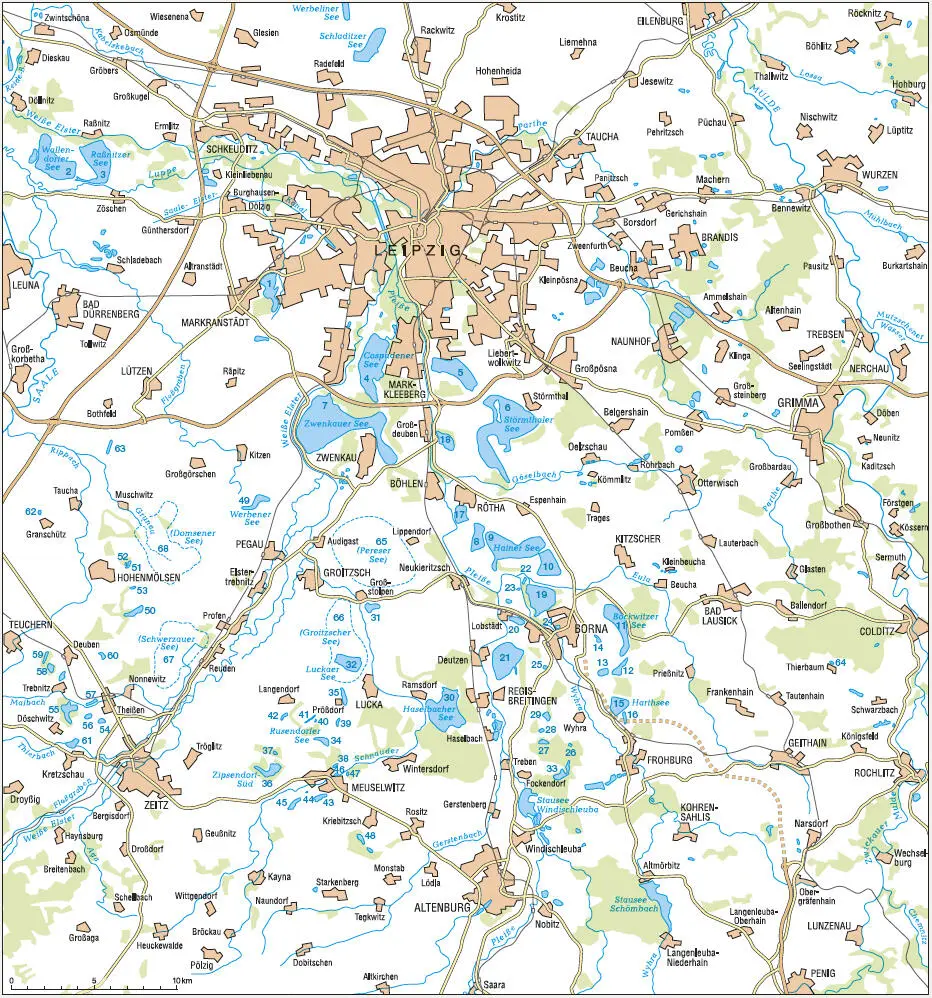

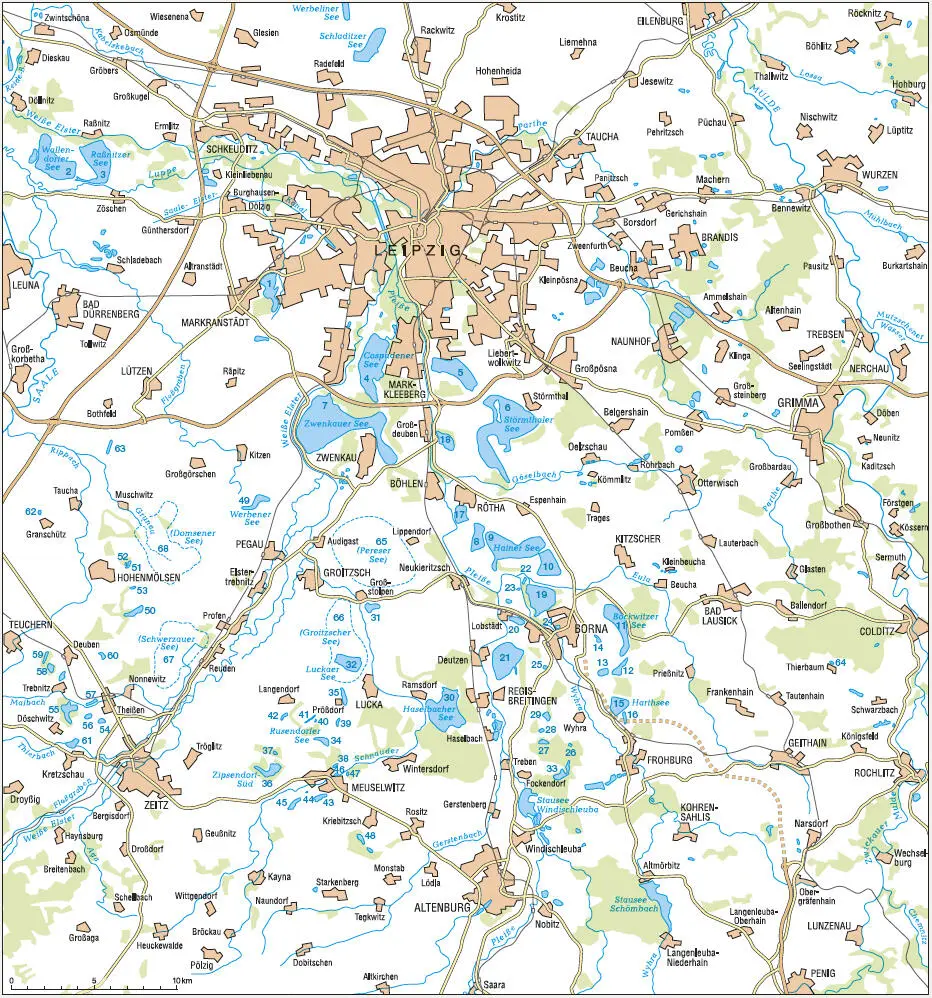

Übersichtskarte der beschriebenen Seen des Braunkohlebergbaus im südlichen Mitteldeutschen Seenland

Aktuelle Seen:Kulkwitzer See (1), Wallendorfer See (2), Raßnitzer See (3), Cospudener See (4), Markkleeberger See (5), Störmthaler See (6), Zwenkauer See (7), Kahnsdorfer See (8), Hainer See (9), Haubitzer Bucht (10), Bockwitzer See (11), Restloch Südkippe (12), Restloch »Hauptwasserhaltung« (13), Feuchtbiotop Nord (14), Harthsee (15), Bubendorfer Loch (16), Stausee Rötha (17), Rückhaltebecken Stöhna (18), Speicher Witznitz (19), Speicher Lobstädt (20), Speicher Borna »Adria« (21), Lache Großzössen (22), Rotes Meer (23), Breiter Teich Borna (24), Wilhelmschacht Gnandorf (25), Försterloch Thräna (26), Tagebaurestloch Kraft I (27), südlicher Kippensee Thräna (Kraft II) (28), nördlicher Kippensee Thräna (29), Haselbacher See (30), Großstolpener See (31), Luckaer See (32), Pahnaer See (33), Rusendorfer See (34), Prößdorfer See (35), Zipsendorf-Süd (36), Zipsendorf-West (»Paradies«) (37), »Ententeich« Meuselwitz (38), Heidesee Falkenhain (39), Angelteich westlich Falkenhain (40), Fischereisee westlich Falkenhain (41), Restloch »Phönix-Nord« (42), Hainbergsee (43), Grasteich Meuselwitz (44), Penkwitzer See (45), Anglerteich im Auholz Meuselwitz (46), Schnauderhainichener Tagebau im Auholz (47), Restloch 3 Zechau (48), Werbener See (49), Mondsee (50), Langer See Hohenmölsen (51), Kiesteich Hohenmölsen (52), »Eisensee« (53), Restloch »397 Theißen« (54), Streckauer See (»Schädemulde«) (55), Neue Sorge Luckenau (56), Restloch Luckenau-Südost (57), Vollert-Süd (58), Vollert-Nord (59), Restloch »Kamerad« (60), Kretzschauer See (61), Auensee Granschütz (62), Tagebausee Gostau (63), Thierbaum (64);

Zukünftige Seen:Pereser See (65), Groitzscher See (66), Schwerzauer See (67), Domsener See (68).

AUF DEM WEG ZUR VIERTEN SEENGENERATION

EISZEITSEEN, BRAUNKOHLENTAGEBAUE, VERLORENE ORTE UND TAGEBAUSEEN

Ein Teichrosen Claude-Monet-Idyll:

Ein Teichrosen Claude-Monet-Idyll:

Ertrunkene Lehm-Braunkohlen-Kuhle. Oberer Ziegengrund nahe Neunitz bei Grimma. 2012.

Werden und Vergehen in Jahrmillionen

Verstehen kann man das Leben nur rückwärts. Leben muss man es vorwärts.

Sören Kierkegaard

In Bezug auf die ältere Erdgeschichte könnte man die Region südlich der Großstadt Leipzig und damit das Seengebiet als »Raum der verlorengegangenen Zeiten« apostrophieren. Zwar ist die Zeit ewig, ohne Anfang und Ende, wohl aber können die Zeugen einer bestimmten Zeitspanne zumindest regional vollständig ausgelöscht sein. Und das ist hier über Hunderte von Millionen Jahren der Fall.

Das geologische Fundament der Region aus Gesteinen der Erdfrühzeit und aus dem Erdaltertum, das schon mit 100 m tiefen Bohrungen zu erreichen ist und in den Jahrzehnten der geöffneten Erde am Grunde der Tagebaue in Gestalt von Kaolinbergen ans Licht trat, besteht aus einer 1000 bis 2000 m mächtigen Schichtenfolge aus Grauwacken, sandsteinartigen Gesteinen, und stark verfestigten Ton- und Schluffsteinen. Erstere bilden bis über 1 m mächtige feste Bänke, jene zentimeter- bis dezimeterstarken Platten. Sie sind intensiv gefaltet und stehen oft schräg bis senkrecht. Es sind sogenannte Flyschsedimente, d. h. während gebirgsbildender Bewegungen aus Trübeströmen im Gefolge meist großer subaquatischer Rutschungen auf dem Meeresboden abgesetzte feinkörnige Schichten aus oft eckigen Bestandteilen. Ihr Alter ist riphäisch bzw. wendisch; sie gehören also zum Proterozoikum oder Algenzeitalter. Damit sind sie älter als 570 Mio. Jahre und können auf rund 600 Mio. Jahre geschätzt werden. Bis auf winzige Flitterchen aus Graphit, Hinterlassenschaften von Algen, sind sie fossilfrei. Erstmals gefaltet wurden diese Schichten wahrscheinlich in der Cadomischen Gebirgsbildungszeit am Ende des Proterozoikums. Vor rund 550 Mio. Jahren, im tieferen Zeitalter des Kambriums, drangen im nordwestlichen Sachsen saure Magmen in das Grauwackengebirge ein und erstarrten zu mächtigen Granodioritkörpern, granitartigen Gesteinen. Sie wurden unter Markkleeberg-West bis Leipzig-Lößnig und weiter nach Nordosten bis Leipzig-Stötteritz erbohrt und sind Teil des granitischen Fundamentes, das den tieferen Untergrund Nordwestsachsens über große Flächen aufbaut.

Und nun die »ältere verlorengegangene Zeit«. Es besteht guter Grund zu der Annahme, dass das gefaltete und durch Granite versteifte Grauwackengebirge im Kambrium wieder zu sinken begann und die Senke in einem Zeitraum von rund 300 Mio. Jahren mit weit über 1000 m mächtigen marinen Schichten des Kambriums, Ordoviziums, Silurs, Devons und Unterkarbons gefüllt wurde. In der im Grenzzeitraum Unterkarbon/Oberkarbon liegenden sudetischen Phase der mitteleuropäischen varistischen Gebirgsbildung (Steinkohlengebirge) erfolgte eine intensive Faltung dieser Schichten, danach ihre Zerblockung und Heraushebung und schließlich Abtragung bis in das Fundament aus Grauwacke und Granit. In der Umrandung des aufgestiegenen Blocks blieben gleichalte Schichten flächenhaft oder punktförmig erhalten. Nächstjüngere Hinterlassenschaften der Erdgeschichte der Region existieren erst wieder aus der Oberkarbonzeit, dem Westfal und Stefan, d. h. aus einer Zeit von vor rund 290 bis 310 Mio. Jahren. Es sind rot und braun gefärbte verfestigte Kiese, Sand-, Ton- und Schluffsteine, die eine steinkohlenzeitliche Flora führen. Sie kommen erst westlich der Weißen Elster vor, wo sie mehrfach erbohrt wurden und im Westen der Stadt Leipzig, z. B. am Lindenauer Hafen, auch zutage treten.

Читать дальше

Ein Teichrosen Claude-Monet-Idyll:

Ein Teichrosen Claude-Monet-Idyll: