Der englische Geburtshelfer und Forscher Robert Winston hat viele populärwissenschaftliche Bücher geschrieben und Fernsehserien gemacht. In seinem Buch The Human Mind [zu Deutsch etwa: Der menschliche Verstand] beschreibt er die Regenerationsfähigkeit des Gehirns und bezeichnet es als plastisches Gehirn.

Bereits in den 1940er-Jahren haben Hirnforscher herausgefunden, dass die Kommunikation zwischen Neuronen in beide Richtungen verläuft: Wenn eine Hirnnervenzelle (ein Neuron) ein Signal von einem anderen Neuron erhält, gibt es das Signal an andere Neuronen weiter und meldet gleichzeitig ein Signal an die ursprünglich aussendende Zelle zurück.

Ist dieser erste Prozess vorüber, beginnt ein anderer. Die betroffenen Neuronen vervielfältigen ihrerseits die Verbindungen miteinander, indem sie neue Nervensynapsen bilden und ihr Angebot an Transmitterstoffen erhöhen, wobei das Feuern von Nervensignalen im neuen Muster erleichtert wird:

„Dieser Feedback- und Lernmechanismus des Gehirns bedeutet, dass jede Nervenverbindung des Gehirns darüber informiert wird, in welchem Ausmaß sie zum Endergebnis der Kommunikation beigetragen hat, … um das nächste Mal neue Nervenverbindungen zu schaffen und mehr Transmitterstoffe freizusetzen.“ 17

Das Gehirn eines Babys ist noch nicht entwickelt

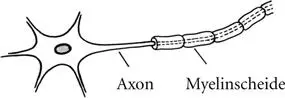

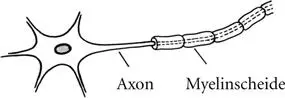

Das Gehirn von Babys ist noch sehr unreif. Beim Neugeborenen funktioniert nur der Hirnstamm ordnungsgemäß, während die anderen Teile nur in geringem Maße genutzt werden. Bevor ein Mensch sein ganzes Gehirn nutzen kann, müssen sich Axone zwischen den Gehirnnervenzellen entwickeln und die Nervenfasern eine isolierende Myelinscheide bilden, sodass ein Netz entsteht. Die Gehirnreifung findet während der gesamten Kindheit statt; der wichtigste Zeitraum, in dem der Grund für die spätere Entwicklung gelegt wird, ist jedoch das allererste Lebensjahr. Schätzungen zufolge bilden sich im Gehirn eines Neugeborenen in jeder Lebensminute mehr als 4 Millionen Axone.

Nervenzelle mit Axon und Myelinscheide

Dieser Prozess geschieht nicht von selbst. Damit die Verzweigung und Myelinisierung stattfinden kann, muss das Gehirn von den Sinnen stimuliert werden, insbesondere von Gleichgewichtssinn, Tastsinn und Tiefensensibilität. [Tiefensensibilität = Wahrnehmung bestimmter Reize aus dem Körperinneren; auch als Eigenwahrnehmung des Körpers bezeichnet; sie umfasst im Einzelnen Lagesinn, Kraftsinn und Bewegungssinn. – Anm. d. Übers.] Das Baby erhält diese Stimulation durch die Berührung und das Wiegen der Eltern sowie durch ständige alterstypische rhythmische Eigenbewegungen. Diese entwickeln sich in bestimmter Reihenfolge nach einem angeborenen Programm mit individuellen Variationen. Umdrehen, Robben, Schaukeln und Krabbeln auf allen Vieren sind wichtige Abschnitte dieser Entwicklung. Die Stimulation, die das Gehirn des Babys im ersten Lebensjahr durch solche rhythmischen Bewegungen erfährt, ist für die spätere Entwicklung und Reifung des Gehirns von fundamentaler Bedeutung.

Mit der zahlenmäßigen Zunahme der Nervenverbindungen und Synapsen des Gehirns nehmen weitere Gehirnteile ihre Funktionen auf, in neuen Nervenmustern, die durch die Bewegungen des Kindes stimuliert werden. Wie oben beschrieben, setzt sich dieser Prozess automatisch fort, selbst wenn die Nervenzellen nicht direkt stimuliert werden. Gleichzeitig werden alten Verhaltensmustern entsprechende Nervenverbindungen, die das Kind nicht mehr braucht, reduziert.

Bei Kindern, die auf diese Weise nicht genügend stimuliert wurden, ist die Gehirnreifung verzögert oder beeinträchtigt. Eine so verzögerte Entwicklung kann sich in Gestalt der Aufmerksamkeitsstörung mit oder ohne Hyperaktivität zeigen.

Der amerikanische Wissenschaftler Paul MacLean hat – wie bereits erwähnt – die Gehirnentwicklung von Reptilien, Säugetieren und Menschen studiert. Nach seinen Erkenntnissen besteht das menschliche Gehirn aus drei Schichten, die den Hirnstamm umgeben bzw. überlagern. Der Hirnstamm ist Teil des „neuronalen Fahrgestells“, von dem MacLean sprach und zu dem auch das Rückenmark gehört. Die drei Schichten des dreigliedrigen Gehirns umgeben den Hirnstamm sozusagen wie Zwiebelschalen. 18

Laut MacLean könnte man das „neuronale Fahrgestell“ mit einem fahrerlosen Auto und die drei den Hirnstamm umgebenden Strukturen mit drei „Maschinenführern“ oder Fahrern vergleichen – jeder mit einem eigenen Intellekt, einer eigenen Speicherbank und anderen Funktionen ausgestattet.

Oberhalb des Hirnstamms liegt das reptilienhafte Gehirn, das den im Zuge der Evolution von Reptilien entwickelten neuen Hirnteilen entspricht. Beim Menschen besteht das reptilienhafte Gehirn unter anderem aus den Basalganglien, zu deren Aufgaben die Steuerung der Haltungsreflexe gehört, das heißt, unsere Fähigkeit zu gehen, zu stehen und das Gleichgewicht zu halten.

Das reptilienhafte Gehirn muss auch die „primitiven“ Reflexe hemmen, angeborene, stereotype, vom Hirnstamm gesteuerte Bewegungsmuster. Die primitiven Reflexe bilden die Bewegungen des Fötus und des Neugeborenen und müssen in die Haltungsreflexe umgewandelt werden, damit das Kind aufstehen, laufen und das Gleichgewicht halten kann. Die Basalganglien regulieren auch den Aktivitätsgrad des Kindes und sorgen dafür, dass es nicht die meiste Zeit „auf Touren“ ist.

Auf dem reptilienhaften Gehirn sitzt das limbische Gehirn, das unter anderem unsere Emotionen, unser Gedächtnis, das Lernen und Spielen steuert. Dieses wird vom Neokortex umschlossen, dem Sitz unserer rationalen, kognitiven Funktionen. Signale aus den Sinnesorganen müssen beim Neokortex ankommen und dort verarbeitet werden, damit wir wahrnehmen, was um uns herum vor sich geht, und bewusst handeln können. Der vorderste Teil des Neokortex, der präfrontale Kortex, ist für Urteilsfähigkeit, Aufmerksamkeit, Entschlusskraft und Impulskontrolle von entscheidender Bedeutung.

Die Bedeutung der rhythmischen Bewegungen für die Vernetzung des Gehirns

Bei der Geburt sind alle Bestandteile des dreigliedrigen Gehirns ausgebildet, arbeiten aber noch nicht ordnungsgemäß. Damit sie als Einheit funktionieren, müssen sie entwickelt und miteinander vernetzt werden. Das geschieht durch die rhythmischen Bewegungen des Säuglings, die das Wachstum und die Verzweigung der Nervenzellen sowie die Myelinisierung der Nervenfasern stimulieren.

Dazu ist ein ausreichender Muskeltonus erforderlich. Damit dieser sich ausbildet, muss das Kind berührt, umarmt und geschaukelt werden und es muss sich frei bewegen dürfen. Diese Art der Stimulation sendet Signale aus den Sinnesorganen zum Tastsinn, dem Gleichgewichtssinn und zur Tiefensensibilität, zu denjenigen Zentren des Stammhirns, deren Aufgabe die Regulation des Muskeltonus ist. Wird ein Baby in dieser Hinsicht wenig stimuliert, ist der Tonus seiner Streckmuskeln schwach. 19Dadurch kann es Schwierigkeiten haben, den Kopf und die Brust zu heben und sich zu bewegen, was wiederum die Stimulation weiter herabsetzt, sodass es in einen Teufelskreis gerät …

Kann sich das Baby nicht frei bewegen, wird der Neokortex über das retikuläre Aktivierungssystem des Stammhirns (RAS) zu wenig stimuliert. Die Aufgabe dieses Systems ist es, den Neokortex anzuregen, in Gang zu setzen. Geschieht dies nur ungenügend, wird das Kind schwerfällig und unaufmerksam gegenüber sensorischen Signalen. Außerdem entwickeln sich dann die Nervenzellen und Nervennetze des Neokortex nicht richtig.

Auch das Kleinhirn ist wichtig für die Vernetzung des Gehirns und die Fähigkeit, aufmerksam zu sein. Die Aufgabe des Kleinhirns besteht darin, für rhythmische, koordinierte und fließende Bewegungen zu sorgen. Vom Kleinhirn aus führen wichtige Nervenverbindungen zum präfrontalen Kortex und zu den Sprachzentren im Frontallappen der linken Hemisphäre.

Читать дальше