La inspección exige que el sensorio modifique la orientación del eje visual y se dirija a diversas partes del objeto: ora una contemplación de frente, ora en escorzo, ora por sus partes laterales, ora por detrás. Este recorrido por el objeto tiene doble ganancia: se aprehende la forma del objeto en variadas presentaciones y se logra una percepción más atenta de cada una de sus partes ( Aspectibus , II, 4.8-4.10). 63

La aprehensión determinada de la forma del objeto exige que podamos comparar las peculiaridades tanto de las partes, como de su articulación con las características y la organización de los componentes de otros objetos con los que ya existe otro tipo de familiaridad. Una vez determinada la forma del objeto, ella es conservada por la memoria. Esta implantación en la memoria se ve reforzada si en una ocasión posterior tenemos nuevamente la oportunidad de hacer un escrutinio del objeto o de otro que encontramos muy similar. Al contrario, si dicha repetición es baja en frecuencia o nula, la implantación en la memoria se debilitará, hasta el extremo de llegar a ser olvidada.

Cuando se aprehende la forma determinada de un objeto y se observa después que algunos rasgos son compartidos por otros objetos diferentes, puede llegar a grabarse en la memoria una especie de forma universal . Esta es el resultado y la síntesis que surge después de advertir las similitudes en las características de las formas particulares de los objetos aprehendidos (Alhacén, Aspectibus , II, 4.16-4.17).

Recapitulemos. El alma es impresionada por la forma sensible de un objeto particular. A continuación, la atención del alma se dirige a dicho objeto; procede, entonces, a realizar una inspección cercana de todas las partes a su alcance (escrutinio); así identifica la forma particular. Este ejercicio exige contrastar con las formas particulares grabadas en la memoria. Después, el alma acude al repertorio de formas universales y si encuentra alguna que se le parezca, reconocerá al objeto como una muestra de la clase identificada por dicha forma universal. Si veo una mancha negra que llama mi atención en el horizonte y me acerco a ella hasta recibir nuevas manchas de colores que reconozco como algo parecido a dos patas, un pico, dos alas, etc., puedo entonces concluir que percibo otro cuervo.

A diferencia del holismo aristotélico, la forma del objeto se aprehende gracias a una composición que realiza el sensorio central. La determinación de la forma de un objeto puede llegar a exigir un escrutinio más elaborado, que implica recurrir a algún conocimiento previo.

La descripción de la complejidad de la percepción basada en un escrutinio conduce a una anticipación teórica interesante: este tipo de escrutinio toma tiempo; se trata de una actividad extendida en el tiempo (Alhacén, Aspectibus , II, 4.20, 4.22, 4.24, 4.27). No nos referimos a una captación de golpe, tampoco a una especie de espontaneidad de la actividad cognoscente.

El escrutinio que se apoya en el conocimiento anterior suele ser más veloz que el escrutinio que exige recorrer la mayor cantidad de partes del objeto. Si reconozco en el horizonte un objeto que avanza apoyado en dos extremidades, puedo advertir casi en forma inmediata que se trata de un hombre quien se acerca. Un escrutinio más cuidadoso, y que de hecho toma más tiempo, puede llevarme a aseverar que quien se acerca es María, quien casualmente viste de rojo.

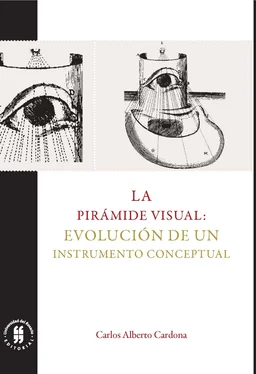

Alhacén mostró no solo cómo valerse de la pirámide en lenguaje intramisionista; también, que la pirámide es insuficiente como instrumento si el uso de ella no compromete una prodigiosa actividad de la conciencia, que incorpora la historia perceptual del observador. 64

Hemos visto que la pirámide visual se puede usar como instrumento acogiendo los compromisos ontológicos que suponen los acercamientos extramisionistas y también puede ajustarse adecuadamente cuando se asumen compromisos intramisionistas. David Lindberg y Katherine Tachau resumen bien las contribuciones de Alhacén cuando formula y responde las siguientes preguntas:

¿Es posible tener un análisis matemático [de la percepción visual] sin postular la pirámide visual, y tener la pirámide visual sin los rayos visuales que emanan del ojo? Alhacen respondió la primera pregunta en forma negativa, la segunda en la forma afirmativa (2013, p. 493).

El trabajo de Alhacén permitió explorar nuevas opciones de explicación para fenómenos advertidos con anterioridad: la indeterminación de tamaño-distancia y la paradoja del tamaño de la Luna en el horizonte, entre otros cuantos. La obra de Alhacén también es rica en anticipaciones teóricas, que pasan a alimentar una lista de expectativas de evaluación empírica favorable: 1) en la parte posterior del cristalino se logra un arreglo de puntos que guarda isomorfismo con los puntos de la cara visible del objeto; 2) la densidad óptica del humor vítreo difiere de la del humor cristalino, de tal manera que ello favorece una refracción que impide posibles inversiones del arreglo de puntos recogidos en el cristalino; y 3) la actividad de la conciencia impone la invarianza del tamaño de objetos familiares. Los aportes del filósofo árabe igualmente impusieron la urgencia de hallar una ley cuantitativa precisa que nos permita anticipar trayectos de refracción.

Notas

1Kuhn usó el término “ejemplar” para reorientar el concepto de paradigma que había presentado en la Estructura de las revoluciones científicas . Los ejemplares son soluciones de problemas concretos, aceptadas por la comunidad de investigadores como paradigmáticas. El éxito de un ejemplar en un campo restringido abre la posibilidad de aplicación del mismo en otros campos afines; cfr. Kuhn (1977/1982, p. 322).

2En la sección dedicada al ojo en perspectiva hablamos del origen de los espíritus visuales.

3Cfr. Smith (2001, vol. I, p. XX). La hipótesis que atribuía la traducción a Gerard de Cremona (ca. 1114-1187) gozaba de gran aceptación (cfr. Bridges, 1914, p. 70). Hay indicios de una traducción del Aspectibus al italiano en el siglo XIV. El escultor italiano Lorenzo Ghiberti (1378-1455) reportó haber tenido contacto con las ideas de Alhacén (cfr. Steffens, 2007, p. 104). La primera alusión a una versión en latín en Occidente proviene de un escrito de Jordanus de Nemore (1197-1237), en un período entre 1220 y 1230 (cfr. Sabra, 1982, p. 299). Existe también una revisión de la óptica de Alhacén llevada a cabo en el siglo XIV por Kamāl al-Dîn (cfr. Sabra, 1987, p. 227).

4También han sido usuales las formas “Hacen”, “Alacen”, “Achen”, “Alhaycen”, “Alphacen”, “Allacen”. La presentación “Alhazen” fue sugerida por Friedrich Risner (cfr. Risner, 1572) para la edición del Opticae thesaurus , a pesar de que no aparece en los manuscritos. Mark Smith sostiene que la forma “Alhacen” es una transliteración exacta al latín de “al-Hasan” (cfr. Smith, 2001, vol. 1, p. xxi).

5Algunas de estas locaciones con copias manuscritas son: Brujas (una completa), Cambridge (dos completas), Edimburgo (una completa), Florencia (una completa), Londres (tres completas), Milán (un fragmento), Múnich (una completa), Oxford (una completa), París (tres completas), Roma (un fragmento, dos completas) y Viena (un fragmento, una completa); cfr. Smith (2001, vol. I, p. xxii).

6Dado que nuestro interés se inclina más por auscultar la influencia del pensamiento de Alhacén en el mundo occidental que por establecer el sentido profundo del pensamiento original y sus fuentes, vamos a centrar nuestra atención en la versión latina. Cuando se hagan alusiones a la versión árabe (Sabra), hacemos la indicación correspondiente.

7Euclides impuso la mediación rectilínea sin ofrecer justificación alguna. Al-Kindi quiso justificar ese presupuesto; para ello, se apoyó en la formación de sombras de objetos opacos. Este intento se ahogaba fácilmente en un círculo vicioso: la formación peculiar de sombras se puede explicar gracias a los trayectos rectilíneos de la luz; Al-Kindi quiere que apoyemos nuestra creencia en los trayectos rectilíneos a partir de la formación de sombras (cfr. Lindberg, 1976, pp. 18-32).

Читать дальше