En el primer caso, el alma se inclina a reconocer un objeto como bello sólo en gracia de que este posee cierta característica particular. Así, por ejemplo, nos inclinamos a reconocer la belleza del Sol o de la Luna, gracias a que se trata de objetos que radian luz.

En el segundo caso, cuando la vista percibe, por ejemplo, un arreglo de colores uniforme, tiende a reconocerlo como un objeto más bello que aquel que exhibe un arreglo caótico de colores. Cuando se trata del efecto que produce la coordinación de varias características, la atribución de belleza suele concentrarse en el reconocimiento de proporcionalidad o armonía.

La percepción de la belleza está atada al reconocimiento de las características que posee el objeto bello. Cuando se advierte que el objeto carece de todas las características que el alma reconoce como bellas, el objeto pasa a ser contemplado como un objeto feo.

12. Semejanza, diferencia (Alhacén, Aspectibus , II, 3.233-3.235). La percepción de la semejanza implica la posibilidad de comparar una forma percibida con otra (incluso con otra que pueda residir en la memoria).

Dos objetos se perciben como semejantes cuando el alma encuentra que ellos poseen dos formas o características idénticas; como diferentes, cuando ello no ocurre. El reconocimiento de semejanza es el fundamento para hacer depender la percepción actual de un objeto de la historia perceptual del observador.

(*)

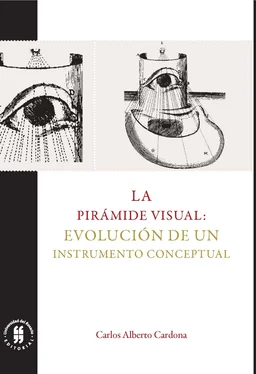

La pirámide visual se propuso como un instrumento conceptual en el marco de un lenguaje comprometido con el extramisionismo. El uso de tal instrumento permitió delimitar, con más claridad, las preguntas de investigación en relación con la percepción visual y ofreció un horizonte para fortalecer consensos en la búsqueda de soluciones a los problemas.

Las fuertes críticas que Alhacén acopió contra el extramisionismo no le llevaron a abandonar la pirámide visual. Estas críticas le condujeron a abrazar una forma de puntillismo intramisionista, que suponía no solo renunciar al extramisionismo, sino también abandonar el holismo de las formas sensibles de Aristóteles. Al acoger el puntillismo, cada punto de la cara visible del objeto puede imaginarse como el vértice de una pirámide de emisión cuya base, para efectos del estudio de la percepción, puede reducirse a las dimensiones de la pupila del observador.

Ya que todas las pirámides de emisión de la cara visible del objeto coinciden en la base, no se advierte cómo podría el sensorio lograr una recepción organizada de la portentosa información que se recibe desde el exterior. Alhacén conjeturó que el sensorio debía restringir su atención solo al rayo que, originándose en cada punto de la cara visible del objeto, ingresa al complejo óptico en una dirección que es perpendicular a la córnea en el punto de incidencia. Dada la simetría que se deriva de la esfericidad de las capas principales del ojo, se trata de los rayos que, proviniendo de diferentes puntos de la cara visible, se dirigen hacia el centro del globo ocular. Este recurso permite concebir un arreglo de puntos que copia isomórficamente el arreglo de los puntos que constituyen la cara visible del objeto. Arreglos similares pueden rastrearse en la cara anterior y en la posterior de la córnea, así como también en la cara anterior y en la posterior del cristalino. El recurso igualmente permite seleccionar solo aquellos rayos que, viniendo de diversos puntos de la cara visible, convergen en el centro del globo ocular.

Así las cosas, estos movimientos teóricos permiten restablecer la pirámide euclidiana que tiene como vértice el punto que reside en el centro del ojo y como base la reunión de todos los puntos de la cara visible del objeto. El uso constructivo de la pirámide visual en lenguaje intramisionista y puntillista es así una realidad.

El centro del globo ocular es el vértice de la pirámide de recepción, pero no es el centro de la actividad sensorial. La actividad propiamente sensible se inicia cuando los espíritus visuales, que inundan el nervio óptico y el humor vítreo, tienen contacto con uno de los arreglos mencionados. Dadas las limitaciones anatómicas, este contacto solo puede darse en la cara posterior del cristalino. Alhacén conjetura, a manera de anticipación teórica, que los espíritus visuales reciben las formas visuales (luz y color) en cada punto del arreglo logrado en la cara posterior del cristalino y las conducen por el nervio óptico hacia el interior.

Sin embargo, el traslado de dichas formas demanda que los trayectos de multiplicación se refracten al abandonar el humor cristalino para ingresar al humor vítreo. Con esta exigencia, se evita tanto la concentración de información en el centro del globo ocular, como la posible inversión que habría de esperarse si la recepción sensible se desplaza hacia la parte posterior del globo ocular. El arreglo de puntos recibido en el sistema óptico es conducido por el nervio óptico hasta el lugar en donde empieza la actividad que lleva a cabo el sensorio, donde quiera que pueda estar ubicado.

Dado que la recepción sensorial se inicia en la cara posterior del cristalino (en el interior del sistema óptico), no podemos asegurar que se trata de una recepción de formas externas. En otras palabras, nos hemos quedado sin contacto directo con el mundo exterior. Este contacto está garantizado en el lenguaje extramisionista, toda vez que los rayos visuales salen a tocar los objetos externos.

Además de las dificultades entre anatómicas y físicas, Alhacén también debe responder cómo es que nuestra actividad sensorial nos informa acerca de un mundo que podemos presuponer que reside allende la frontera delimitada por la cara posterior del cristalino. Si no logramos dar esa respuesta, el intramisionismo sería derrotado por el extramisionismo.

Alhacén cree que la percepción visual no se agota en una mera recepción; ella demanda una copiosa actividad de la conciencia. Es precisamente esta actividad la que permite coordinar toda la historia perceptual del observador, para que él se sienta autorizado a sostener que se encuentra en un intercambio permanente con un mundo que reconoce exterior.

En ese orden de ideas, Alhacén cree que un estudio completo de la percepción visual exige no solo una descripción minuciosa de las pirámides de emisión, que permiten lograr un arreglo isomórfico de puntos en la cara posterior del cristalino, descripción que demanda la articulación de categorías de la física, la geometría y la anatomía; exige, también, auscultar la rica actividad psicológica que hace posible que conectemos tales arreglos con un universo que nos asalta desde el exterior.

Alhacén distingue dos formas básicas en las que puede darse la percepción visual: por un lado, la percepción escueta y, por otro, la percepción basada en el escrutinio. En el primer caso, el sensorio únicamente percibe características que no demandan inferencias que vayan más allá de las formas descritas atrás. En el segundo caso, el autor distingue entre: 1) escrutinio escueto y 2) escrutinio basado en conocimiento previo. El escrutinio escueto se refiere a la percepción de objetos de los que el sensorio o bien no se ha ocupado antes, o bien no recuerda con claridad. En tales circunstancias, la percepción exige un seguimiento cuidadoso que obliga a desplazar el eje visual, para recorrer diferentes partes del objeto hasta que este se logra contemplar bajo cierta familiaridad con otros objetos vistos con anterioridad. En el escrutinio basado en conocimiento previo , dicho escrutinio conduce a tomar en cuenta las evaluaciones que se han adelantado anteriormente con objetos que reconocemos como familiares (Alhacén, Aspectibus , II, 4.33, 4.34).

La actividad de la conciencia exige que el sujeto esté dispuesto a hacer una inspección de diferentes partes del objeto. Aquel contempla inicialmente, en forma desprevenida, al objeto; logra así aprehender la impronta básica que este deja en el alma. Luego, adelanta una inspección que le permite recorrer algunas de sus partes y así dar el paso hacia la aprehensión de la forma, en el sentido aristotélico, del objeto. En el primer estadio se logra una aprehensión indeterminada; en el segundo se alcanza una determinación de la forma.

Читать дальше