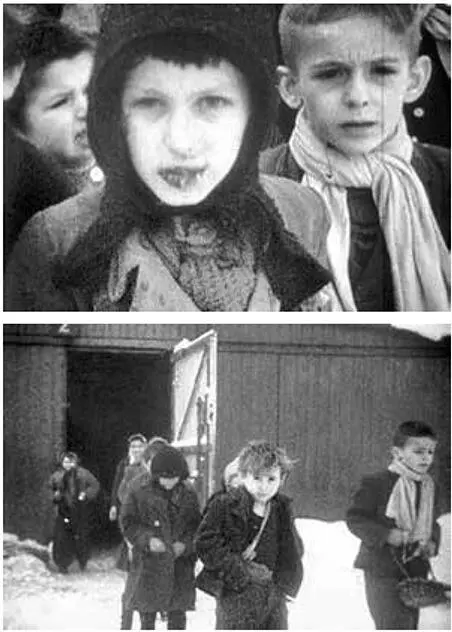

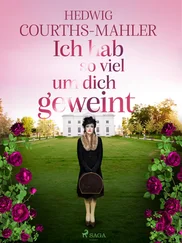

Diese Kinder wurden am 27. Januar 1945 in Auschwitz-Birkenau befreit.

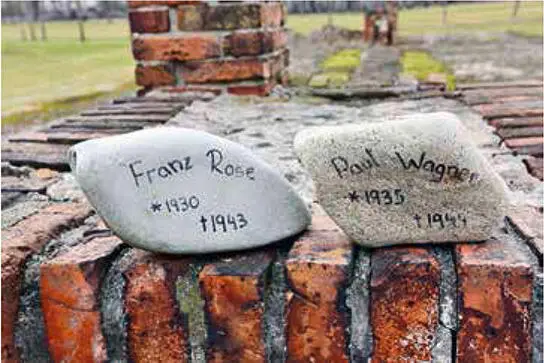

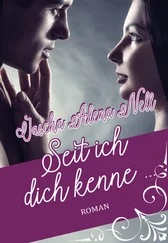

Gedenksteine im ehemaligen Lager.

Als die Verfolgungen der in diesem Buch zu uns sprechenden Kinder von Auschwitz begannen, waren sie Säuglinge beziehungsweise Kinder im Alter von ein bis 13 Jahren. Als sie Sklavenarbeit leisten mussten oder zum ersten Mal in ein Zwangs-Ghetto beziehungsweise Lager eingesperrt wurden, waren sie alle im Kindesalter. Als sie in das Vernichtungslager Auschwitz oder in eines der Außenlager transportiert wurden, waren drei im Jugendalter, alle anderen 15 Jahre und jünger. Neun dieser Kinder wurden 1943, 1944 und 1945 in Auschwitz-Birkenau geboren.

Mehr als 1,3 Millionen Menschen wurden zwischen 1940 und 1945 nach Auschwitz deportiert. Darunter waren mindestens 1,1 Millionen Juden. Sie kamen unter anderem aus Ungarn, Polen, Frankreich, aus den Niederlanden, aus Griechenland, aus der Tschechoslowakei, aus Belgien, Deutschland, Österreich, Jugoslawien, Rumänien, Belarus, der Ukraine, Russland, Litauen, Lettland, Italien, Norwegen und Luxemburg.2

Das Lager Auschwitz bestand vor allem aus drei Hauptteilen: Auschwitz I, auch »Stammlager« genannt, Auschwitz-Birkenau, zweiter und größter Teil, und aus Auschwitz III (Monowitz), wo die IG Farbenindustrie AG (Hauptsitz Frankfurt am Main) unter anderem durch als Sklavenarbeiter eingesetzte Häftlinge des Konzentrationslagers Auschwitz ein Werk zur Herstellung von synthetischem Gummi (»Buna«) und Treibstoffen errichtete. Hinzu kamen mehr als vierzig Außenlager unterschiedlicher Größe wie Blechhammer, Kattowitz oder Rajsko.

Auschwitz-Birkenau war maßgeblich der zentrale Ort, an dem die Vernichtung der europäischen Juden stattfand. Mindestens eine Million jüdische Babys, Kinder, Jugendliche, Frauen und Männer ließen Deutsche verhungern, wurden von ihnen mit Giftspritzen direkt ins Herz getötet, durch pseudomedizinische Verbrechen ermordet, wurden erschossen, totgeschlagen oder vergast.3

Zwischen 70.000 bis 75.000 Polen, 21.000 Sinti und Roma, 14.000 sowjetische Kriegsgefangene und 10.000 bis 15.000 Entrechtete vieler Sprachen wurden in Auschwitz ermordet.4

Mindestens 232.000 Säuglinge sowie Kinder und Jugendliche im Alter bis einschließlich 17 Jahren wurden nach Auschwitz verschleppt. Allein 216.000 waren Juden, 11.000 Sinti und Roma, mindestens 3.000 waren Polen, mehr als 1.000 Belarussen, Russen, Ukrainer sowie Kinder und Jugendliche anderer Nationen.5

Am 27. Januar 1945 konnten in Auschwitz lediglich 750 Kinder und Jugendliche im Alter von unter 18 Jahren befreit werden. 521 waren 14 Jahre und jünger,6 darunter ungefähr sechzig Neugeborene, von denen mehrere kurze Zeit später an den Folgen von Auschwitz starben.7

Jürgen Rolf Loewenstein am Tag seiner Einschulung in den 1930er Jahren. »Ich war ein echter Berliner Junge.«

ROBERT JOSCHUA BÜCHLER kam am 1. Januar 1929 im westslowakischen Topol’čany zur Welt. Zu diesem Zeitpunkt hatten in der 110 Kilometer von Bratislava entfernten Stadt etwa 12.000 Menschen ihr Zuhause. Ungefähr jeder fünfte Einwohner war Jude. »Die Vorfahren meines Vaters lebten seit ungefähr 200 Jahren in der Stadt. Meine Mutter kam aus dem dreißig Kilometer entfernten kleinen Dorf Oslany. Die Großmutter hatte Verkaufsstände auf dem Marktplatz in Topol’čany und auf den Plätzen der umliegenden Ortschaften. Das war ein richtiger Familienbetrieb. Von den dreizehn Kindern meiner Großeltern waren fünf Schneider so wie mein Großvater. Alles was verkauft wurde, stellten sie selber her. Als ich schon etwas älter war, half ich beim Verkauf. Das mochte ich sehr, das war eine große Attraktion für mich.«

JÜRGEN LOEWENSTEIN war ein echter Berliner Junge, der bei seinen Großeltern Berthold und Agathe Sochaczewer wohnte. Als die Nazis sie der Wohnung »verwiesen«, zogen sie ins Scheunenviertel im Zentrum Berlins, und zwar in die Grenadierstraße 4a (heute Almstadtstraße 49). »In der Grenadierstraße wohnten vor allem Juden, die aus Polen gekommen waren. Die meisten waren kleine Händler, Schneider oder Schuster. Überall gab es kleine Stuben, die als Synagogen dienten. Umgangssprache war Jiddisch.«

Für den Jungen änderte sich alles radikal Mitte der 1930er Jahre. Er sah zum ersten Mal einen Aufmarsch der »braunen Kolonnen«. Mit Fackeln, grölend und singend, marschierten sie durch seine Straße. Er öffnete das Fenster und konnte deutlich hören, was gesungen wurde: »Wenn das Judenblut vom Messer spritzt, geht’s noch mal so gut.« Diese Zeilen sind ihm nie mehr aus dem Kopf gegangen. Seine Großmutter hatte sie mit angehört. Als das Nazilied noch nicht ganz verklungen war, riss sie ihn weg, schloss schnell das Fenster und sagte: »Jürgen, sieh dir diese Menschen genau an: Das sind deine Feinde. Vergiss das niemals.« – »Damals hörte meine Kindheit auf. Ich war noch keine acht Jahre.«

LYDIA HOLZNEROVÁ begegnete 1937 im tschechischen Sudetengebiet, das im Herbst 1938 von deutschen Truppen besetzt werden würde, erstmals einem Nazi. Ihre Familie befand sich zur Erholung in einem Kurort, durch den eines Tages junge NSDAP-Anhänger mit Trommeln und Pfeifen marschierten. »Also, das nicht! Wir fahren nach Hause«, war der Kommentar ihres Vaters. »Warum denn?«, fragte die Siebenjährige. »Und damals haben mir die Eltern erklärt, dass sich wahrscheinlich etwas in unserem Leben ändern wird.« Immer häufiger diskutierten Emil und Růžena Holzner, ob sie emigrieren sollten. »Ich blieb immer von solchen Gesprächen verschont. Ich wurde immer hinausgeschickt.« Lydia erinnerte sich daran, dass ihre Eltern ihre sieben Jahre ältere Schwester Věra in Sicherheit bringen wollten. Doch ihre Schwester wollte sich nicht wegschicken lassen. Sie sagte: »Ich bin hier zu Hause. Das ist meine Heimat, und hier bleibe ich.«

YEHUDA BACON war zehn Jahre alt, als deutsche Truppen seine tschechische Heimatstadt Ostrava im März 1939 besetzten. Wie wenig der Junge und andere Kinder kurz vor dem Beginn des Zweiten Weltkrieges auf das vorbereitet waren, was auf sie und ihre Familien zukommen sollte, bezeugt ihr Verhalten beim Einmarsch der deutschen Truppen: »Bei der Einfahrt der Panzer standen wir Kinder am Straßenrand und haben bei jeder Gelegenheit die Panzer angefasst, denn wir hatten zu Hause gehört, dass es Kartonpanzer waren. Außerdem machte die feierliche Stimmung – wie es uns schien – und das Meer der Hakenkreuzfahnen auf uns einen tiefen Eindruck.« Nicht einmal im Traum hätte Yehuda vermutet, welche schreckliche Realität schon bald den Alltag nicht nur seiner Familie bestimmen sollte.

Damals marschierten deutsche Truppen auch im tschechischen Kutná Hora ein: Frühmorgens wurde die zehnjährige DAGMAR FANTLOVÁ von ihrem Vater Julius geweckt, und er sagte zu ihr: »›Wir haben die Republik verloren.‹ Dabei weinte er. Das war für mich etwas ganz Außerordentliches. Denn ich hatte meinen Vater noch nie weinen gesehen.« Dagmar stand auf und ging zur Schule. Dort war es wie immer. »Nur schlechtes Wetter hatten wir.« Als sie mittags nach Hause kam, erzählte ihr Vater von der Fahrt zu einem Patienten. Er fuhr mit seinem Auto auf der linken Seite. »So ist man damals noch bei uns gefahren.« Eine deutsche Kolonne kam ihm entgegen. Die fuhr rechts. Sie hielten ihn an und sagten ihm, dass er auf der rechten Straßenseite fahren müsse. Dagmars Vater kam »tief erschrocken« nach Hause.

Читать дальше