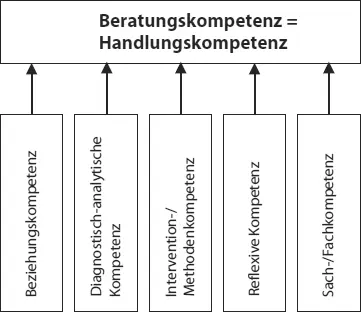

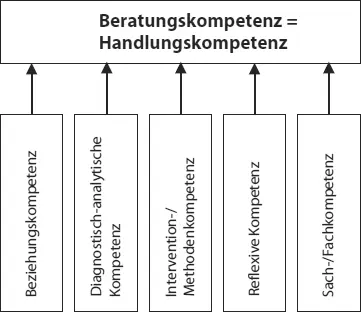

Auch aktuelle Konzepte zur Professionalisierung der psychosozialen Beratung lassen sich am besten mit dem Überschneidungsmodell vereinbaren. So stellt Zwicker-Pelzer (2010) neben berufsübergreifenden Schlüsselkompetenzen die Beratungskompetenz als Handlungskompetenz ins Zentrum der Professionalisierung von Beratung. In dieser sind weitere Teilkompetenzen subsummiert (  Abb. 1.2), die auch ohne Einschränkungen für die Psychotherapie zutreffen. Dabei umfasst die Sach- und Fachkompetenz das inhaltliche Wissen, welches für die Beratung notwendig ist. Interventions- bzw. Methodenkompetenz umschließt die Fähigkeit des Beraters, Konzepte und Techniken flexibel anzuwenden, um den Beratungsprozess zu steuern. Die individuellen Einstellungen und das sich daraus ergebende Interaktionsverhalten werden als Beziehungskompetenz bezeichnet. Sie hängt eng mit der Bewusstwerdung und Selbsteinschätzung der eigenen Person sowie den sich daraus ergebenden individuellen Möglichkeiten und Grenzen zusammen. Diese Fähigkeiten werden als reflexive Kompetenz

Abb. 1.2), die auch ohne Einschränkungen für die Psychotherapie zutreffen. Dabei umfasst die Sach- und Fachkompetenz das inhaltliche Wissen, welches für die Beratung notwendig ist. Interventions- bzw. Methodenkompetenz umschließt die Fähigkeit des Beraters, Konzepte und Techniken flexibel anzuwenden, um den Beratungsprozess zu steuern. Die individuellen Einstellungen und das sich daraus ergebende Interaktionsverhalten werden als Beziehungskompetenz bezeichnet. Sie hängt eng mit der Bewusstwerdung und Selbsteinschätzung der eigenen Person sowie den sich daraus ergebenden individuellen Möglichkeiten und Grenzen zusammen. Diese Fähigkeiten werden als reflexive Kompetenz

Abb. 1.2: Kompetenzmodell der Beratung nach Zwicker-Pelzer (eigene Darstellung)

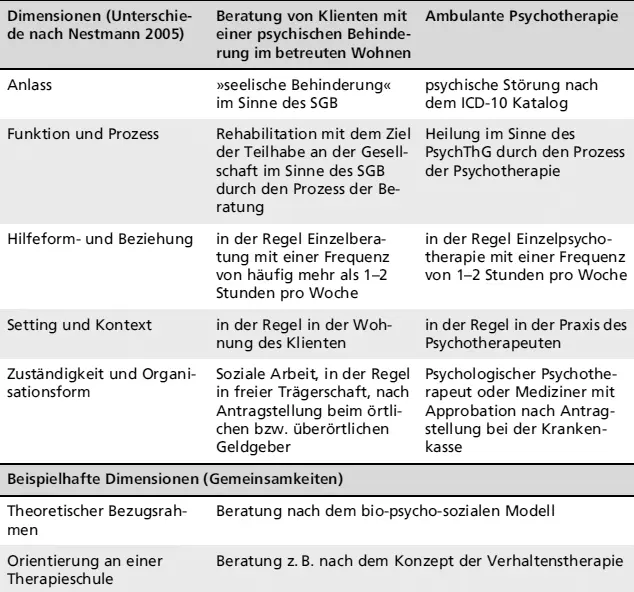

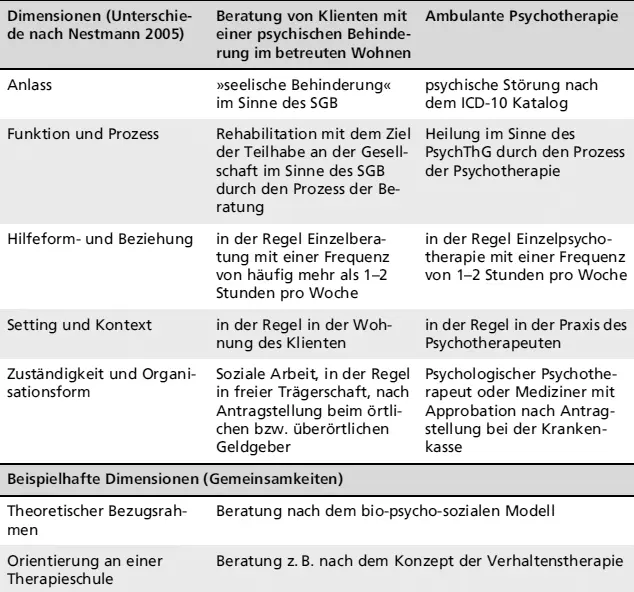

Tab. 1.1: Unterschiede und Gemeinsamkeiten von Psychotherapie und Beratung; Beispiel: Beratung von Klienten mit einer psychischen Behinderung im betreuten Wohnen im Vergleich zur ambulanten Psychotherapie

Dimensionen (Unterschiede nach Nestmann 2005)Beratung von Klienten mit einer psychischen Behinderung im betreuten WohnenAmbulante Psychotherapie

Eigene Darstellung

zusammengefasst. Die Befähigung zur strukturierten Datensammlung, Hypothesenbildung und Einschätzung des Beratungsfalls charakterisieren die diagnostisch-analytische Kompetenz.

1.2.3 Psychosoziale Beratung und andere verwandte Begriffe

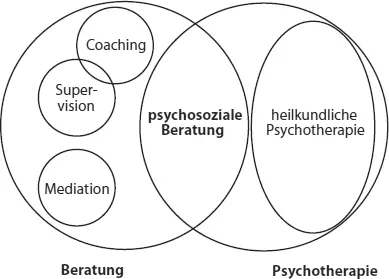

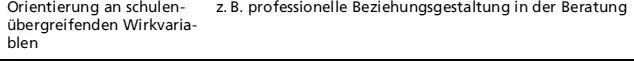

Während das Verhältnis von psychosozialer Beratung und Psychotherapie am besten mit einem Überschneidungsmodell abgebildet werden kann, trifft für die Beziehung zwischen Beratung und (professionellem) Coaching am ehesten das Ablegermodell zu. Demnach ist Coaching eine spezielle Form der Beratung »von Personen mit Führungs-/Steuerungsfunktionen und von Experten in Unternehmen/Organisationen. Zielsetzung von Coaching ist die Weiterentwicklung von individuellen oder kollektiven Lern- und Leistungsprozessen bzgl. primär beruflicher Anliegen« (Deutscher Bundesverband Coaching e. V. 2014, Internetseite) und wird hauptsächlich im Profit-Bereich angewendet. Nach Greif (2008) sind deshalb psychische Störungen und Probleme explizit nicht Gegenstand eines Coachingprozesses, sondern vielmehr die berufliche Rolle des Klienten und damit im Zusammenhang stehende Anliegen.

Mit dem Ablegermodell lässt sich auch die Beziehung zwischen Beratung und Mediation (›Vermittlung‹) beschreiben, allerdings hat die Mediation eine klare (eingeschränkte) Zielsetzung: »Mediation ist ein vertrauliches und strukturiertes Verfahren, bei dem Parteien mithilfe eines oder mehrerer Mediatoren freiwillig und eigenverantwortlich eine einvernehmliche Beilegung ihres Konflikts anstreben« (§ 1 Abs. 1 Mediationsgesetz [MediationsG] in der Fassung vom 21.07.2012).

Schließlich kann das Verhältnis zwischen Beratung und Supervision (›Beratung der Berater‹) insofern mit dem Ablegermodell erfasst werden, dass Supervision als Beratung von Einzelpersonen, Gruppen oder Organisationen aufgefasst werden kann, um diese bei Fragen und Problemen in ihrem Berufsalltag zu unterstützen. Die Unterstützung kann sich dabei auf fachliche Fragen zum Klientel der Supervisanden beziehen (z. B. Supervision einer Gruppe von Schulsozialarbeitern zum Umgang mit gewaltbereiten Jugendlichen), jedoch auch auf die Optimierung der Interaktion zwischen den Supervisanden (z. B. Supervision von Sozialarbeitern in einer Klinik zur Optimierung ihrer eigenen Interaktionen). Abbildung 1.3 fasst die Beziehungen zu den Begriffen kurz zusammen (  Abb. 1.3).

Abb. 1.3).

Abb. 1.3: Psychosoziale Beratung und verwandte Begriffe (eigene Darstellung)

Nestmann, F. (2002). Verhältnis von Beratung und Therapie. Psychotherapie im Dialog, 3 (4), 402–409.

Zwicker-Pelzer, R. (2010). Beratung in der sozialen Arbeit. Bad Heilbrunn: Klinkhardt.

Sickendiek, U, Engel, F. & Nestmann, F. (2008). Beratung. Eine Einführung in sozialpädagogische und psychosoziale Beratungsansätze. Weinheim: Juventa.

1.3 Schulenspezifische Beratungsmodelle und deren Integration

Jan G. Thivissen † & Dieter Wälte

1.3.1 Einleitung

Obgleich in der Literatur zur psychosozialen Beratung die Ableitung von Beratungskonzepten bzw. -modellen aus den psychotherapeutischen Konzepten kritisch diskutiert wird, orientiert sich die Beratungspraxis nach wie vor sehr stark an den wichtigsten schulenspezifischen Konzepten der Psychologie und Psychotherapie (Nestmann 2013, Klemenz 2014, Hoff & Zwicker-Pelzer 2015). Da andere Bezugswissenschaften wie Erziehungswissenschaften, Soziologie, Philosophie, Theologie, Neurologie, Rechtswissenschaften, Wirtschaftswissenschaften und Medizin psychosoziale Beratungskonzepte zwar bereichert haben, diese jedoch nicht so stark beeinflusst haben wie die Psychotherapieschulen, sollen im Folgenden die verschiedenen schulenspezifischen Modelle der Psychotherapie vorgestellt sowie deren mögliche Integration beschrieben werden.

Hintergrund: Seitdem es die Psychotherapie als wissenschaftlich fundiertes Angebot zur Heilbehandlung gibt, flammen immer wieder Auseinandersetzungen darüber auf, welche Form von Psychotherapie für die Patienten die bessere sei. Differenzen erlebte bereits Sigmund Freud mit seinen Schülern über psychopathologische Konzepte und Methoden sowie über die Ideen, wie die Psyche am besten zu heilen sei. Da sich Freud und seine Schüler nicht einig wurden, entwickelte z. B. Carl Gustav Jung sein eigenes Therapiemodell. Konkurrenz von außen erhielt die Psychoanalyse dann von einer neuen Denkrichtung, dem behavioristischen Ansatz. Im Laufe des 20. Jahrhunderts kamen immer mehr Modelle und Ansätze hinzu, die sich mal nur marginal von anderen unterschieden und mal gänzlich anders waren. Diese Vervielfältigung nimmt bis heute ihren Lauf. Weil sich die Vertreter der einzelnen Konzepte zu gerne voneinander abgrenzen, sind die ideologischen Gräben zwischen ihnen bisweilen tief. Seit Jahrzehnten spricht man daher von Grabenkämpfen oder, im Englischen, von »turf war«. Die Integration dieser Ansätze und die damit verbundene Überwindung der Gräben ist indes mit Blick auf Klienten und Patienten ein lohnenswertes und unabdingbares Bestreben.

Читать дальше

Abb. 1.2), die auch ohne Einschränkungen für die Psychotherapie zutreffen. Dabei umfasst die Sach- und Fachkompetenz das inhaltliche Wissen, welches für die Beratung notwendig ist. Interventions- bzw. Methodenkompetenz umschließt die Fähigkeit des Beraters, Konzepte und Techniken flexibel anzuwenden, um den Beratungsprozess zu steuern. Die individuellen Einstellungen und das sich daraus ergebende Interaktionsverhalten werden als Beziehungskompetenz bezeichnet. Sie hängt eng mit der Bewusstwerdung und Selbsteinschätzung der eigenen Person sowie den sich daraus ergebenden individuellen Möglichkeiten und Grenzen zusammen. Diese Fähigkeiten werden als reflexive Kompetenz

Abb. 1.2), die auch ohne Einschränkungen für die Psychotherapie zutreffen. Dabei umfasst die Sach- und Fachkompetenz das inhaltliche Wissen, welches für die Beratung notwendig ist. Interventions- bzw. Methodenkompetenz umschließt die Fähigkeit des Beraters, Konzepte und Techniken flexibel anzuwenden, um den Beratungsprozess zu steuern. Die individuellen Einstellungen und das sich daraus ergebende Interaktionsverhalten werden als Beziehungskompetenz bezeichnet. Sie hängt eng mit der Bewusstwerdung und Selbsteinschätzung der eigenen Person sowie den sich daraus ergebenden individuellen Möglichkeiten und Grenzen zusammen. Diese Fähigkeiten werden als reflexive Kompetenz