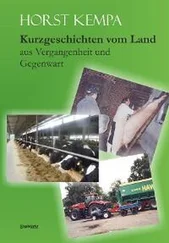

Bild 22: Rundgewinde im Isolierkörper von Stützen-Isolatoren (USA)

Während anfangs auch in Deutschland die Art des Innengewindes im Isolierkörper dem Hersteller überlassen war, schrieb man später dafür Rundgewinde nach DIN 405, T. 1 vor. Auch für am Schaftende mit Gewinde versehene Stützen wurde diese Gewindeart angewendet.

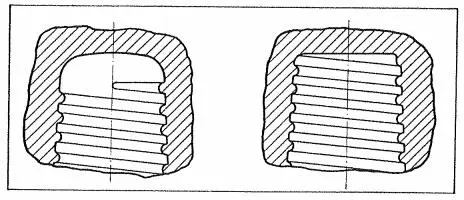

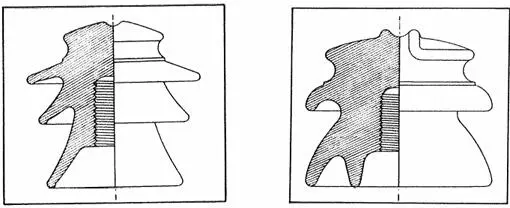

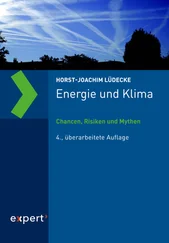

Anfänglich wurden die mehrteiligen Isolierkörper aus Fabrikationsgründen zylindrich gedreht und mit ebenem Boden versehen. Die dabei entstehenden scharfen Kanten erleichterten das Entstehen von Rissen. Ab 1916 wurde deshalb die halbkugelige Form der Kittflächen für alle mehrteiligen Isolatoren vorgesehen (Bild 23).

Bild 23: Änderung der Form der Kittflächen bei mehrteiligen Stützen-Isolatoren (1916)

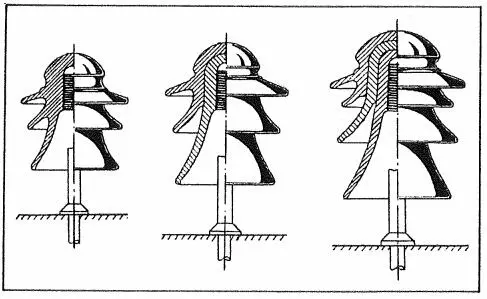

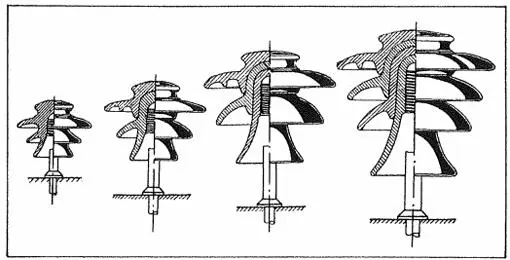

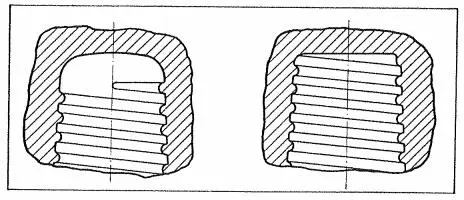

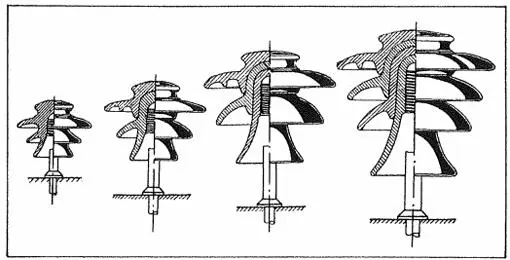

Systematische Weiterentwicklungen der Stützen-Isolatoren des Delta-Types führten zu deren Normalisierung mit der Typenbezeichnung "HD" (Bild 24) [31]. Diese Bezeichnung, geht auf die Firmenbezeichnung "Hermsdorf-Delta-Isolator" zurück.

Die Normung für die Betriebsspannungen 6 kV bis 35 kV (VDE-Bezeichnung: HD 6 bis HD 35) wurde 1920 eingeleitet [24], [29], [30] und 1932 mit der Veröffentlichung der DIN VDE 8002/VI.32 abgeschlossen. Darin wurde jedoch die Verbindungsart der Isolierkörper-Einzelteile bei mehrteiligen Isolierkörpern nicht festgelegt.

In DIN VDE 8002 waren für ein- und mehrteilige Ausführungen der Isolierkörper noch unterschiedliche Bruchfestigkeiten angegeben. Sie betrugen bei mehrteiligen nur 80 bis 90 % der der gleichen einteiligen Isolierkörper. Nach einer späteren grundlegenden Überarbeitung dieses Normblattes entfielen diese Unterschiede. Das neue Normblatt erhielt die Bezeichnung DIN 48 002/12.40.

Bild 24: Stützen-Isolatoren ohne Kopfrille, Typenreihe "HD" [55]

Die erste 40-kV-Freileitung Europas Gromo-Nembro (Italien), die 1905 BBC baute, wurde bereits mit 2-teiligen Hermsdorf-Delta-Isolatoren ausgerüstet [55]. Bei einer 1908 von der BBC in Italien (Novara/Anza) errichteten 45-kV-Freileitung verwendete man 3-teilige Stützen-Isolatoren mit gebogenen Stützen an Holzmasten (Bild 25) [56].

Bild 25: Stützen-Isolator auf gebogener Stütze an Holz-Masten (1908)

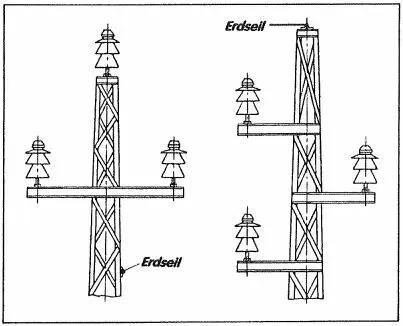

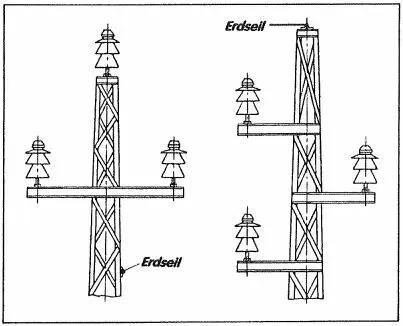

1911 bis 1914 entstanden die ersten Vorschläge für die Anordnung von Stützen-Isolatoren an Stahl-Gittermasten, bei den älteren Leitungen mit Anordnung des Erdseiles unterhalb der Leiterseile, bei den jüngeren Leitungen mit dem Erdseil auf der Mastspitze (Bild 26).

Bild 26: Anordnung von Stütz-Isolatoren auf Stahl-Gittermasten (1914)

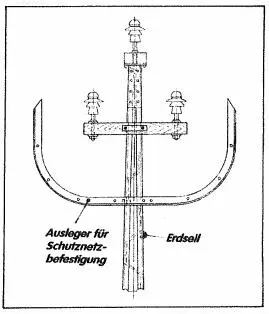

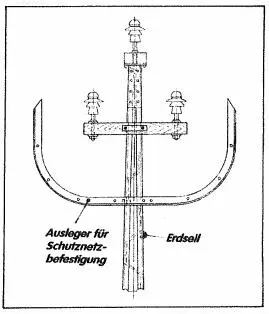

Bild 27: Stahl-Gittermast mit Holztraverse und Ausleger für Schutznetz-Befestigung (1908)

1908 wurden für eine 35-kV-Freileitung zur Urft-Talsperre Stahlgitter-Maste an den Wegübergängen mit Stahl-Auslegern zur Befestigung der Drähte von Schutznetzen eingesetzt (Bild 27) [57].

In den ersten deutschen Sicherheits-Vorschriften für den Freileitungsbau von 1904 war vorgeschrieben, dass bei Kreuzungen mit anderen Leitungen Schutznetze oder Schutzdrähte zu verwenden sind. Durch ihre Form und Lage gegenüber den Leitungsdrähten mußte dafür gesorgt werden, dass

* eine zufällige Berührung zwischen dem Schutznetz und den intakten Leitungsdrähten verhindert wird und

* ein gebrochener Leitungsdraht auch bei starkem Wind vom Schutznetz sicher abgefangen wird.

Für die Schutznetze verwendete man Stahldraht, wobei die Längsdrähte 2,5 mm bis 5 mm Durchmesser und die Querdrähte 1,5 mm bis 4 mm Durchmesser besaßen. IWH empfahl 1919 für die Verbindung der Längs- und Querdrähte von Schutznetzen Knotenverbinder entsprechend (Bild 28) [58], [59].

Bild 28: Knotenverbinder für Schutznetze

Bild 29: Werkzeuge für die Montage von Knotenverbinder

Die 2-teiligen Knotenverbinder aus verzinktem Stahlblech wurden mit Hilfe von Schlagwerkzeugen (Bild 29) mit dem Hammer an den Knotenstellen von Längs- und Querdrähten zusammengepreßt.

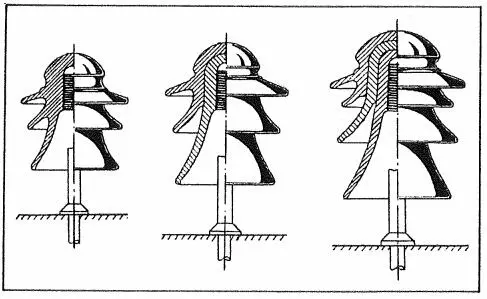

Für Gegenden mit besonders schwierigen Umweltverhältnissen entstand 1921 aus dem Delta-Isolator durch die Firma Schomburg & Söhne der Weitschirm-Isolator (sog. "Kammertyp") mit der Typenbezeichnung "HW" (Bild 30) [28], [31], [60], [61].

Bild 30: Weitschirm-Stützen-Isolatoren ohne Kopfrille, Typenreihe "HW" (1921) [54]

Im Gegensatz zur "Helmtype" (Delta-Glocke) sind beim Weitschirm-Isolator tief einschneidende Hohlräume vermieden und dafür nach unten verlaufende Rippen am oberen Schirm angeordnet. Dadurch entstehen zahlreiche "Kammern", die bei Regen trocken bleiben. Auf Grund seiner schwierigen Herstellung hat sich der Weitschirm-Isolator in Deutschland nur in geringem Umfang eingeführt [62].

Problematisch war in mechanischer Hinsicht bei diesen Isolatoren der hohe Angriffspunkt des Leiterseiles in der Kopfrille gegenüber dem Stützenende. Dadurch wurde das Oberteil (Kopf) ungünstig belastet, besonders bei 3- und 4-teiligen Isolierkörpern.

Die Normung der Weitschirm-Isolatoren mit Kopfrille, unter der Bezeichnung "Stützen-Isolator HW", wurde mit der Einführung der DIN VDE 8003/IV.32 abgeschlossen. Bei einer späteren grundlegenden Überarbeitung des Normblattes erhielt dieses die Bezeichnung DIN 48 003/12.40.

Später konnte man die mehrteiligen Typen der Delta- und der Weitschirm-Isolatoren auch mit einteiligen Isolierkörpern, mit entsprechend dicken Wandstärken herstellen. Dafür schlug z. B. die Porzellanfabrik Kloster Veilsdorf 1926 für die Nennspannungen 10 kV bis 25 kV sog. "durchschlagsichere" Stützen-Isolatoren entsprechend (Bild 31) vor [29].

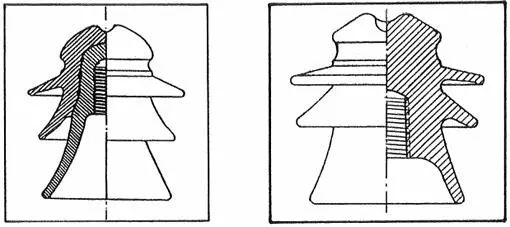

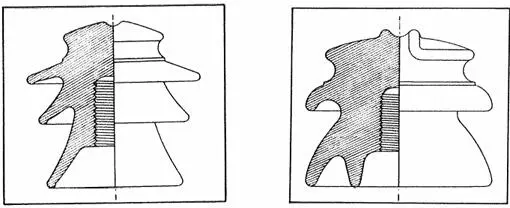

Bild 31: Sog. "durchschlagsichere" Stützen-Isolatoren der Porzellanfabrik Kloster Veilsdorf (1926), links: für 10 kV, rechts: für 25 kV

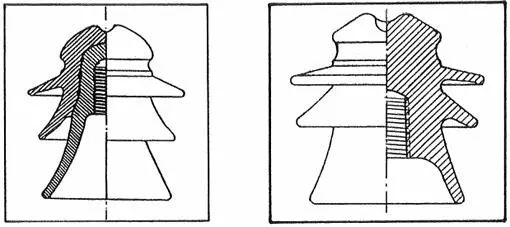

Unabhängig von dieser gewählten Bezeichnung ist ein Stützen-Isolator jedoch stets ein nicht durchschlagfester Isolator, da der Durchschlagweg zwischen Leiterseil und Stütze wesentlich kleiner als der Überschlagweg ist (Bild 32).

Bild 32: Durchschlag- und Überschlagweg beim Stützen-Isolator

Als Endformen dieser Entwicklung entsprechend Bild 31 entstanden in Deutschland die Typenreihen

* VHD nach DIN VDE 8004/IV.32 (verstärkter Stützen-Isolator für Nennspannungen 10 kV bis 35 kV, der später mit "St" bezeichnet wurde) und

* VHW nach DIN VDE 8005/IV.32 (verstärkter Weitschirm-Stützen-Isolator, ebenfalls für 10 kV bis 35 kV) [24], [42], [63].

Beide Typenreihen haben eine höhere Durchschlagfestigkeit als der Delta-Isolator, da das Loch für die Stütze im Isolierkörper nicht bis zur Höhe der Halsrille reicht und an der elektrisch am höchsten beanspruchten Stelle eine dicke Porzellanwand vorhanden ist (Bild 33, rechts) [62], [64].

Bild 33: Genormte Stützen-Isolatoren im Vergleichlinks: HD (normale Ausführung) [65],rechts: VHD (verstärkte Ausführung) [66].

Читать дальше