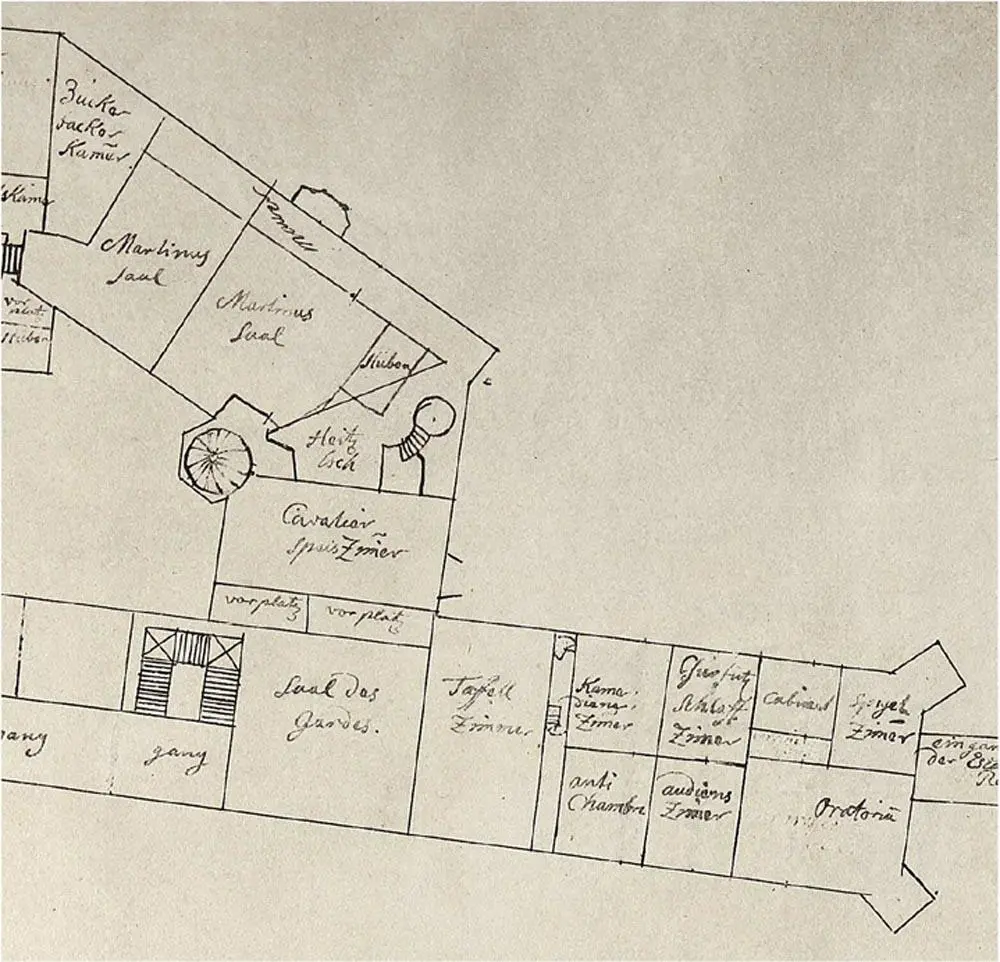

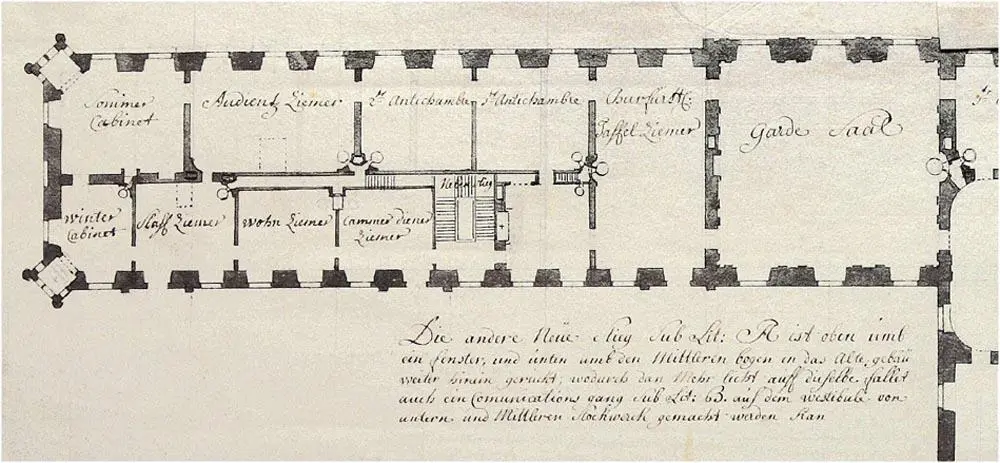

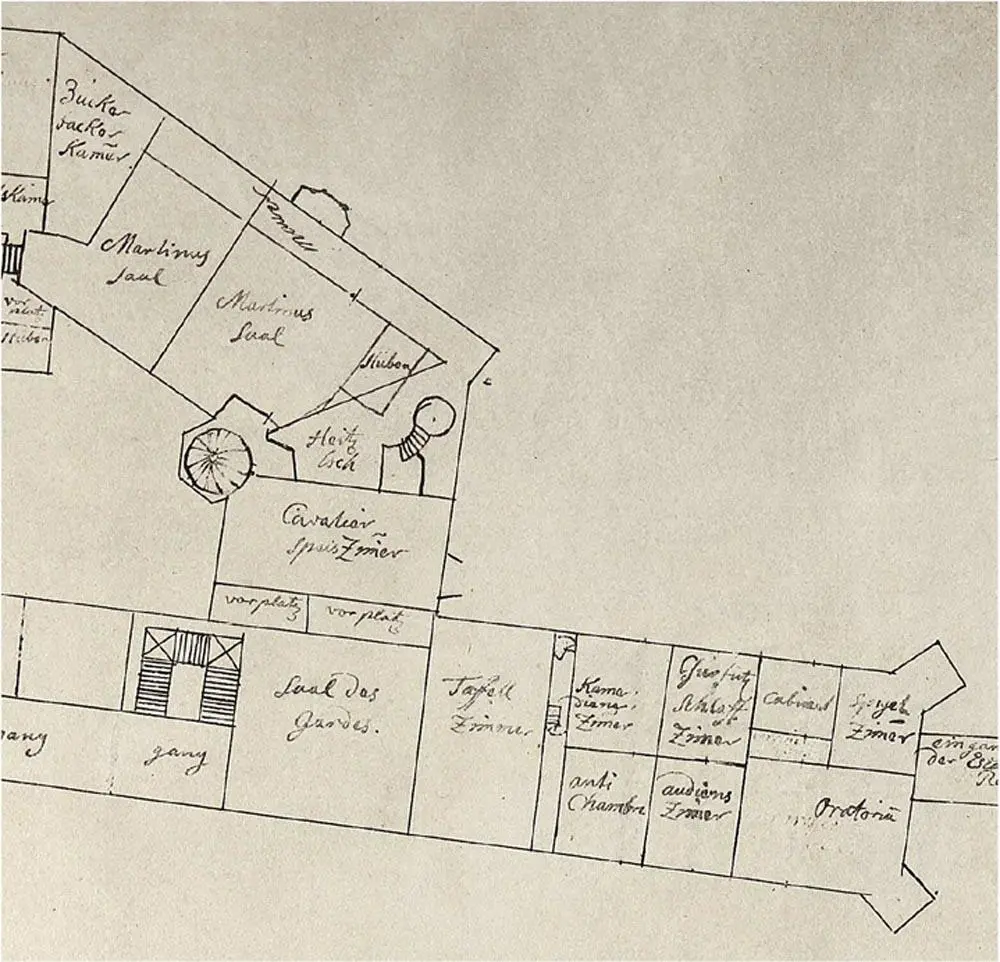

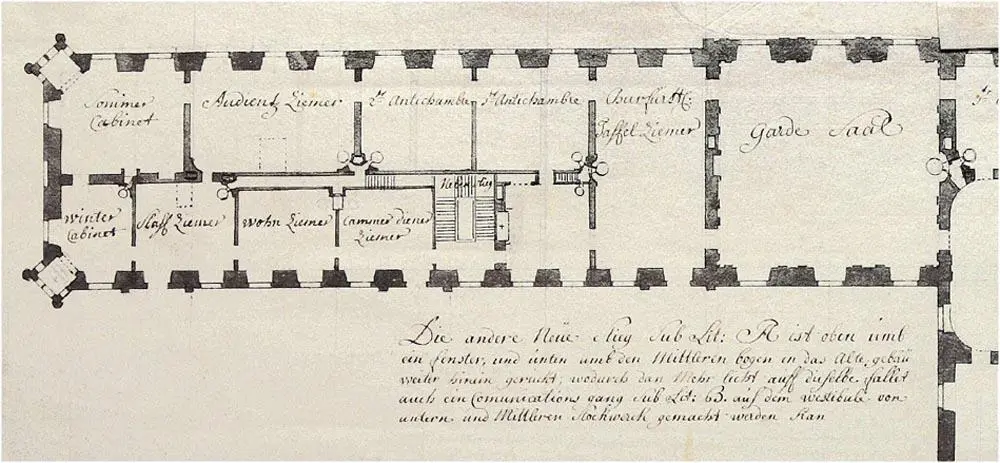

Wie sehr es für die Mainzer Kurfürsten notwendig war, die Raumfolgen stets auf einem für die Staatsgeschäfte aktuellen Niveau zu halten, belegt im Übrigen die Planungsvariante eines Grundrisses für das erste Obergeschoss des erst in der Mitte des 18. Jahrhunderts realisierten Nordflügels. Dieser Grundrissentwurf (Taf. 30) stammt aus einem größeren nicht verwirklichten Projekt von 1749, für dessen zeichnerischen Entwurf Anselm Franz Freiherr von Ritter zu Groenesteyn verantwortlich zeichnete. Bei diesem Projekt war auch für die Martinsburg ein Neubau vorgesehen, der aber – vermutlich aus den oben genannten Gründen – nie umgesetzt wurde. 46Wer sich in diesen Grundriss vertieft, wird feststellen, dass hier um die Mitte des 18. Jahrhunderts komplette Parade-Appartements vorgesehen waren, die einen Vergleich mit den zeitgleichen Parade-Appartements der kaiserlichen Wiener Hofburg nicht zu scheuen brauchten. Das Parade-Appartement im Nordflügel ( Abb. 24) 47, dem ein als Kurfürstliches Tafel-Zimmer bezeichneter Raum vorgelagert werden sollte, war als Appartement des Kurfürsten vorgesehen und sollte offensichtlich das ältere Appartement im Ostflügel ersetzen. Im Unterschied zu diesem verfügt das neue, im Nordflügel vorgesehene Appartement nun gleich über zwei Anti-Chambres und zwei Kabinetträume (ein Sommer - und ein Winter - Kabinett ) sowie – neben Audienz- und Schlafzimmer – auch über ein eigenes Wohn-Zimmer . Wie auch schon beim Ostflügel kennzeichneten die beiden Kabinett-Räume Eckerker mit entsprechend schönen Ausblicken, die in diesem Fall auf den Schlossgarten ausgerichtet werden sollten.

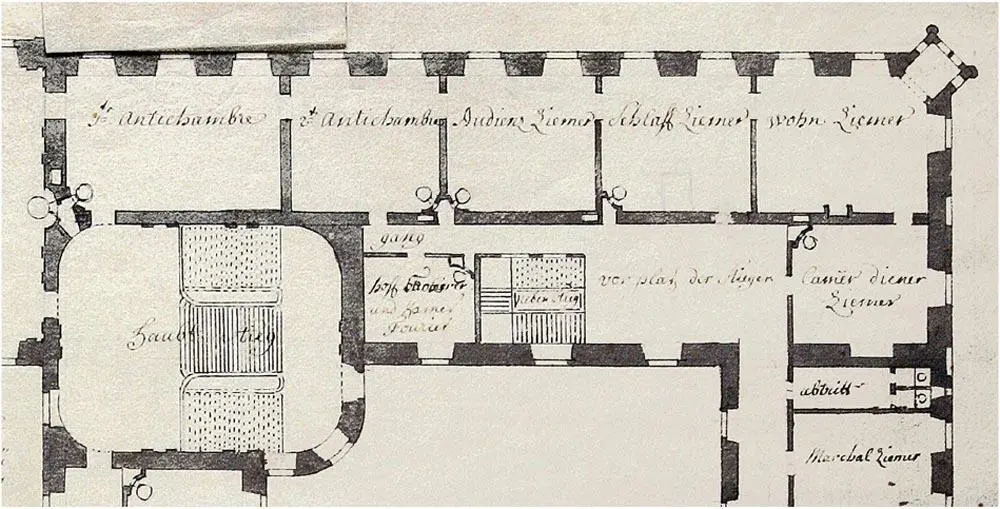

Abb. 23: Mainz, Martinsburg und neuer Schlossflügel, Grundriss des 1. Obergeschosses, um 1700, Ausschnitt mit dem Appartement des Kurfürsten

Abb. 24: Anselm Franz Freiherr von Ritter zu Groenesteyn, Ausschnitt (kurfürstliches Appartement) aus dem Grundrissplan des 1. Obergeschosses (vgl. Taf. 30) für die nicht realisierte Erweiterung des Mainzer Schlosses, um 1749

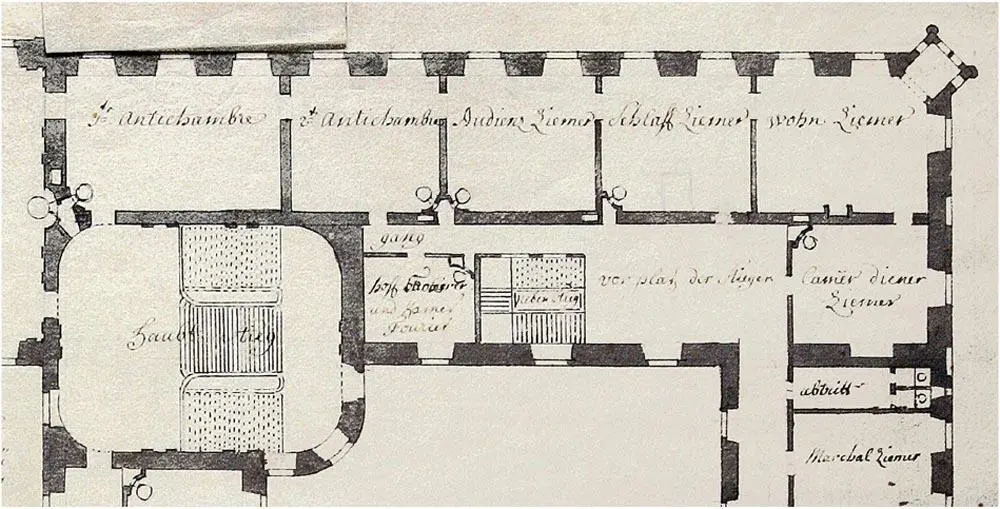

Abb. 25: Anselm Franz Freiherr von Ritter zu Groenesteyn, Ausschnitt (Gäste-Appartement?) aus dem Grundrissplan des 1. Obergeschosses (vgl. Taf. 30) für die nicht realisierte Erweiterung des Mainzer Schlosses, um 1749

Doch nicht nur der gesteigerte Raumaufwand des kurfürstlichen Appartements im Nordflügel fällt bei der Analyse der Entwurfszeichnung von Anselm Franz Freiherr von Ritter zu Groenesteyn ins Auge (vgl. Taf. 30), sondern auch die Raumfolge des gegenüberliegenden Flügels, der anstelle der mittelalterlichen Martinsburg neu entstehen sollte. Dieser vom Nordflügel durch den Garde-Saal getrennte Bereich des Schlosses ( Abb. 25) 48besitzt im Prinzip die gleiche Raumfolge wie das kurfürstliche Appartement, nur sind hier alle Räume hintereinandergeschaltet. Da wir nicht annehmen können, dass der Mainzer Kurfürst gleich über zwei für zeremonielle Anlässe geeignete Appartements verfügte, stellt sich die Frage, wer für dieses zweite Parade-Appartement als Nutzer vorgesehen war. Das Vorhandensein von zwei Parade-Appartements erinnert an die Doppelstrukturen in anderen bedeutenden fürstbischöflichen Residenzen, wie das kurz zuvor nach Plänen von Balthasar Neumann und Lukas von Hildebrandt erbaute Residenzschloss der Würzburger Bischöfe. Dort existiert neben dem fürstbischöflichen Appartement noch ein solches für den Kaiser. Ich möchte daher auch für Mainz einen hochstehenden Gast, möglicherweise den Kaiser selbst, dessen Stellvertreter im Reich immerhin der Mainzer Kurfürst als Erzkanzler war, zur Diskussion stellen, selbst wenn sich in den Quellen dazu keine entsprechenden Hinweise finden lassen. Doch diese weitreichenden Neubaupläne des Anselm Franz Freiherr von Ritter zu Groenesteyn wurden nie realisiert, und so fand unter Kurfürst Johann Friedrich Carl von Ostein nur der Nordflügel zwischen 1750 und 1752 zu seiner Vollendung. Als neues Gästeappartement könnte daher das bisherige Appartement des Kurfürsten im Ostflügel genutzt worden sein.

Die alte Martinsburg hingegen blieb auch die folgenden Jahrzehnte als Sinnbild und architektonische Verkörperung des Mainzer Erzstifts bestehen und sollte zuletzt unter Kurfürst Friedrich Karl Joseph von Erthal im späten 18. Jahrhundert sogar nochmals aufwendig im Inneren umgebaut 49und auf diese Weise den Anforderungen der beiden letzten in Mainz amtierenden und residierenden Kurfürsten – nach Friedrich Karl Joseph von Erthal folgte noch Karl Theodor von Dalberg, bevor Napoleon das Erzstift auflöste – angepasst werden. Erst nach der Aufhebung des Mainzer Kurfürstentums im Reichsdeputationshauptschluss von 1803 und nach der Umwandlung des Mainzer Residenzschlosses in ein Zollfreilager unter Napoleon war das Schicksal der Martinsburg besiegelt und musste 1809 der Anlage eines Zollfreihafens am Rhein weichen.

1 Helmut Kohl am 6. November 2000 im Gespräch mit dem Journalisten Heinrich Wefing, zit. nach: Wefing, Heinrich: Kulisse der Macht. Das Berliner Kanzleramt. Stuttgart / München 2001, S. 22.

2 Entsprechend den Notizen Heinrich Wefings aus der Pressekonferenz vom 14. Dezember 1994, zit. nach Wefing 2001 (wie Anm. 1), S. 22.

3 Alberti, Leon Battista: Zehn Bücher über die Baukunst. Ins Deutsche übertragen, eingeleitet und mit Anmerkungen und Zeichnungen versehen durch Max Theuer. Wien / Leipzig 1912, S. 13.

4 Ebd.

5 Il est nécessaire […] que la qualité de leur palais puisse servir à contenir les peuples dans l’obéissance qu’ils leur doivent, sans toutefois qu’il soit nécessaire de construire pour cela une forteresse, mais seulement d’observer que les entrées ne puissent estre facilement abordées et que toute la structure imprime le respect dans l’esprit des peuples et leur laisse quelque impression de leur force (Clément, Pierre (Hg.): Lettres, Instructions et mémoires de Colbert, 8 Bde. Paris 1861–1882, hier: Bd. 5, Nr. 19, S. 240).

6 Moser, Friedrich Carl von: Teutsches Hof-Recht in zwölf Büchern. 2 Bde. Frankfurt / Leipzig 1754/1755, hier: Bd. 1 (1754), S. 274.

7 S. hierzu den Bericht über die Belagerung von 1552 aus der Chronik des Prädikanten Markus Sebander über die Geschichte der Dreikönigskirche. In: Jung, Rudolf Ernst J. (Bearb.): Frankfurter Chroniken und annalistische Aufzeichnungen der Reformationszeit. Nebst einer Darstellung der Frankfurter Belagerung von 1552. (Quellen zur Frankfurter Geschichte, 2), Frankfurt am Main 1888, S. 402–417, hier: S. 414. S. zur Belagerung und Zerstörung von Mainz auch die Neuhaus’sche Chronik über die Belagerung von 1552. In: Ebd., S. 432–467.

8 Eine frühe, recht detaillierte Ansicht zeigt die Mainzer Stadtansicht von Franz Behem in dessen Meyntzischen Almanach von 1565. Zur Stadtansicht s. Dobras, Wolfgang (Red.): Gutenberg. aventur und kunst. Vom Geheimunternehmen zur ersten Medienrevolution. Ausst. Kat. Mainz 2000, S. 32–33.

9 Merian, Matthäus: Topographia Archiepiscopatuum Moguntinensis, Trevirensis et Coloniensis. O. O. 1646.

10 Zu der 1627/1628 entstandenen und die Schmalseite des Westflügels wiedergebenden Zeichnung s. die Diskussion bei Melville, Ralph / Heberer, Pia: Die Mainzer Martinsburg. Schritte zu ihrer historischen Rekonstruktion. In: Mainzer Zeitschrift, 105, 2010, S. 21–37, hier: S. 25–30. Eine erstmalige eingehendere Besprechung der Zeichnung erfolgte in Roland, Berthold (Hg.): Wenzel Hollar 1607–1677. Reisebilder vom Rhein. Städte und Burgen am Mittelrhein in Zeichnungen und Radierungen. Ausst. Kat. Mainz 1986, S. 114, Kat. Nr. 68. Zu Hollars Zeichnungen von Mainz s. im selben Ausstellungskatalog auch Melville, Ralph: Hollar in Mainz. In: Ebd., S. 29–38.

Читать дальше