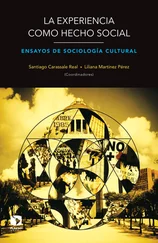

Como la navegación, la jardinería, la política y la poesía, el derecho y la etnografía son oficios de lugar: actúan a la luz del conocimiento local. El caso inmediato, sea Palsgraff o Charles River Bridge, proporciona al derecho no solo el campo desde el que parte su reflexión, sino también el objeto hacia el que esta tienda; y en la etnografía, la práctica establecida, sea el potlatch o la covada, hace lo propio. Cualesquiera que sean los puntos en común que existen entre la antropología y la jurisprudencia –una erudición errante y una atmósfera fantástica–, ambas se hallan igualmente absorbidas por la tarea artesanal de observar principios generales en hechos locales. Como reza un principio africano, “la sabiduría se revela en un conjunto de hormigas”. (Geertz, 1994)

GEERTZ, C. (1994), Conocimiento local: ensayos sobre la interpretación de las culturas , Barcelona, Paidós.

LATOUR, B. (2007), Nunca fuimos modernos: ensayo de antropología simétrica , Buenos Aires, Siglo XXI.

LENK, H. (1988), Entre la epistemología y la ciencia social , Barcelona, Alfa.

POPPER, K. (2008), “La lógica de las ciencias sociales”, en T. Adorno, R. Dahrendorf y J. Habermas, La lógica de las ciencias sociales , Ciudad de México, Colofón.

SHAVIRO, S. (2009), “Interstitial life: Remarks on causality and purpose in biology”, en Without Criteria: Kant, Whitehead, Deleuze , Cambridge, The MIT Press.

*Doctor por la Universidad de Buenos Aires, profesor titular regular de Epistemología de las Ciencias Sociales en la Facultad de Ciencias Sociales, y profesor titular regular de Filosofía del Derecho en la Facultad de Derecho, ambas de la UBA. Investigador del Instituto Gino Germani. claudio.martyniuk@gmail.com.

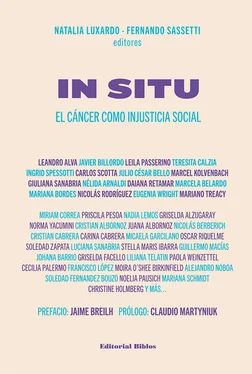

Natalia Luxardo y Fernando Sassetti

Las adversidades de la pobreza son perversamente relevantes en el curso del cáncer, ya que las personas que también sufren de graves privaciones sociales son mucho más golpeadas por esta enfermedad.

Amartya Sen

Este libro deriva de la convergencia de dos líneas de investigación. Por un lado, constituye un eslabón más dentro de un recorrido de más de una década centrado en diversos aspectos relativos al cáncer en el sistema público de atención de la Argentina, abordado desde ciencias sociales interdisciplinarias. Articula una serie de proyectos financiados por la Universidad de Buenos Aires, el Conicet y el Instituto Nacional del Cáncer que avanza dialécticamente, conservando y transformando lo anterior al conjugarlo con nuevas dimensiones, enfoques, interrogantes y escenarios. Por otro lado, investigaciones desarrolladas desde la cátedra de Salud Pública de la Facultad de Ingeniería de la Universidad Nacional de Entre Ríos con el interés centrado en el primer nivel de atención en regiones de Diamante, Paraná y otras jurisdicciones de esa provincia en el marco de diferentes proyectos académicos y de extensión y transferencia.

El punto de encuentro se produjo a partir de debates entre ambas líneas para examinar minuciosamente un dato en el que tanto indagaciones cualitativas como cuantitativas coincidían, en sintonía con lo que marca la literatura de otros países de ingresos medios y bajos: los diagnósticos tardíos en oncología que se presentaban en el sector público.

De este modo, sabiendo que la respuesta no estaba en las instituciones de alta complejidad en la que estos diagnósticos se realizaban, iniciamos en 2015 una primera colaboración que quedó en una publicación común entre los dos equipos y que fue el puntapié para formalizarla posteriormente en una propuesta de investigación común que arrancó formalmente en 2016 parcialmente financiada por el Proyecto de Desarrollo Estratégico (UBA) “La reproducción de las inequidades en el cáncer desde el propio sistema de salud: una apuesta colaborativa para achicar la brecha”. Esta investigación fue ampliada en su alcance y revisada en sus objetivos a través de otro financiamiento también parcial del Instituto Nacional del Cáncer (2018-2019) con el proyecto “Desafíos y alcances en el control del cáncer desde el primer nivel de atención en centros periurbanos y rurales: lógicas territoriales, culturas locales, dinámicas institucionales y articulación entre niveles”, además del ininterrumpido respaldo institucional del Conicet, la carrera de Trabajo Social (Facultad de Ciencias Sociales) y una última financiación de la UBA (2018-2020) que permitía cerrar lo iniciado cuatro años antes.

En proyectos anteriores, la reconstrucción de las trayectorias de enfermedad realizada en el segundo nivel había permitido que identificáramos en los recorridos de las y los pacientes en las fases previas a recibir el diagnóstico oncológico un papel decisivo que jugaba en esta tardanza –que después se traducía en estadios avanzados– distintos problemas inicialmente encontrados en el primer nivel de atención, que derivó en una serie de interrogantes que fueron los pilares de esta propuesta: ¿qué factores estaban operando en el primer nivel de atención obstaculizando el acceso?, ¿por qué, pese a la existencia de programas que organismos de rectoría en cáncer (nacionales e internacionales) promovían y se implementaban efectivamente en otros países y/o en determinadas jurisdicciones, en otras fallaban?, ¿cuáles eran los eslabones entre problemas de salud inespecíficos y recurrentes mal diagnosticados y llegar a estadios de enfermedad avanzados para cánceres perfectamente detectables y curables en etapas tempranas?, ¿qué estaba fallando en el sector público cuando existían programas disponibles instrumentándose exitosamente en efectores del sector privado?, ¿qué diferencias se presentaban en las realidades institucionales de escenarios completamente heterogéneos (zonas rurales, de alta vulnerabilidad socioeconómica y ambiental, con poblaciones de inmigrantes, etc.)?, ¿qué aspectos específicos de las comunidades era imprescindible incluir y qué hacía el sistema de salud con tales prioridades?, ¿cómo se los contemplaba y qué respuestas se les daba?, ¿cómo se involucraba el personal sanitario en salud en el día a día institucional?, ¿estaba motivado?, ¿se sentía parte de los programas que “bajaban” de la institución?, ¿creía en lo que estaba haciendo?, ¿cómo se vinculaba entre sí y con relación a la dirección?, ¿contaba con la logística necesaria para instrumentar determinados programas de promoción de la salud y prevención del cáncer y para realizar intervenciones de demanda espontánea?, ¿qué sucedía con los otros niveles?, ¿qué mecanismos se instrumentaban para controlar y auditar, establecer lineamientos, etcétera?

A partir de estos y otros interrogantes, nos planteamos el objetivo de identificar los desafíos que se presentan para el primer nivel de atención de la salud un abordaje integral y estratégico del continuum del cuidado en cáncer en sus múltiples dimensiones (enfoque conocido como “control de cáncer”) acorde con los principios y valores de una salud con equidad como una cuestión de justica social (Gostin y Wiley, 2018).

Así el control del cáncer y la equidad en salud constituyen los ejes que nos guiaron y serán tratados en los distintos capítulos de este libro. Con respecto al continuum del cuidado en el control del cáncer, ponemos el foco en las intervenciones propias del primer nivel actualmente disponibles abordando algunas de sus dimensiones (los sistemas de registro y monitoreo, la prevención primaria y secundaria, por ejemplo). Si bien revisamos cuáles se incluyen y de qué manera, también queremos dejar marcado lo que entendemos como “agujeros negros” o faltantes, aspectos ignorados que terminan acentuando las brechas de desigualdades existentes.

Читать дальше