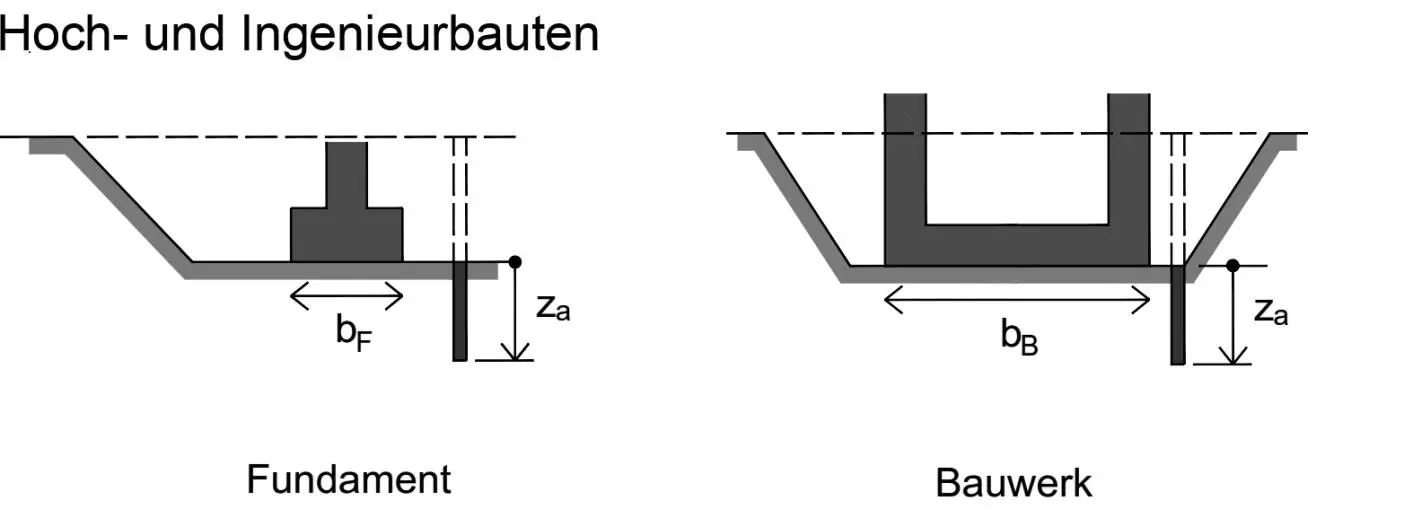

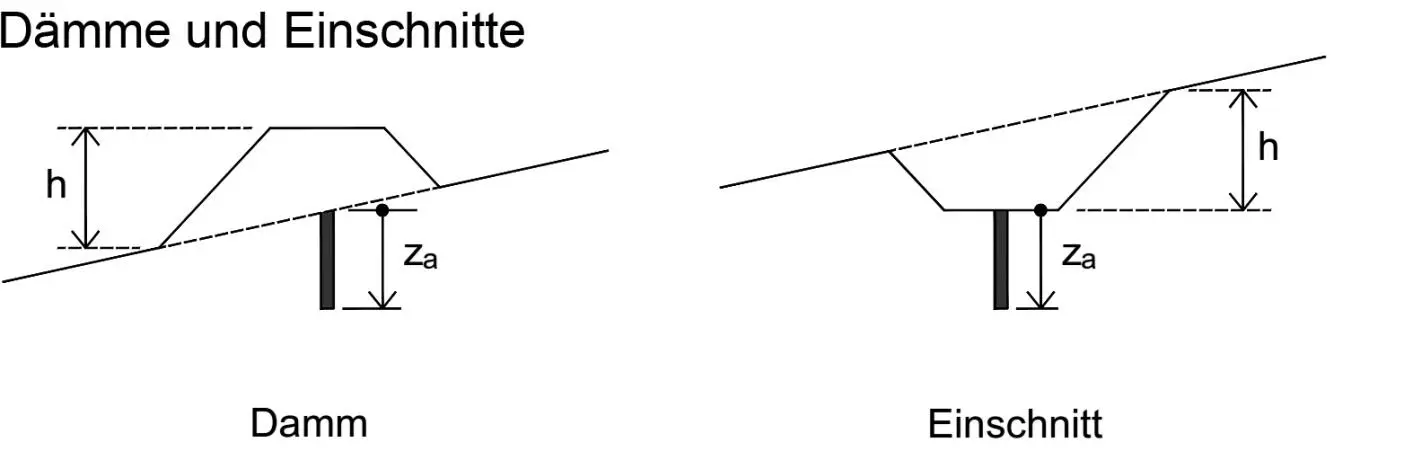

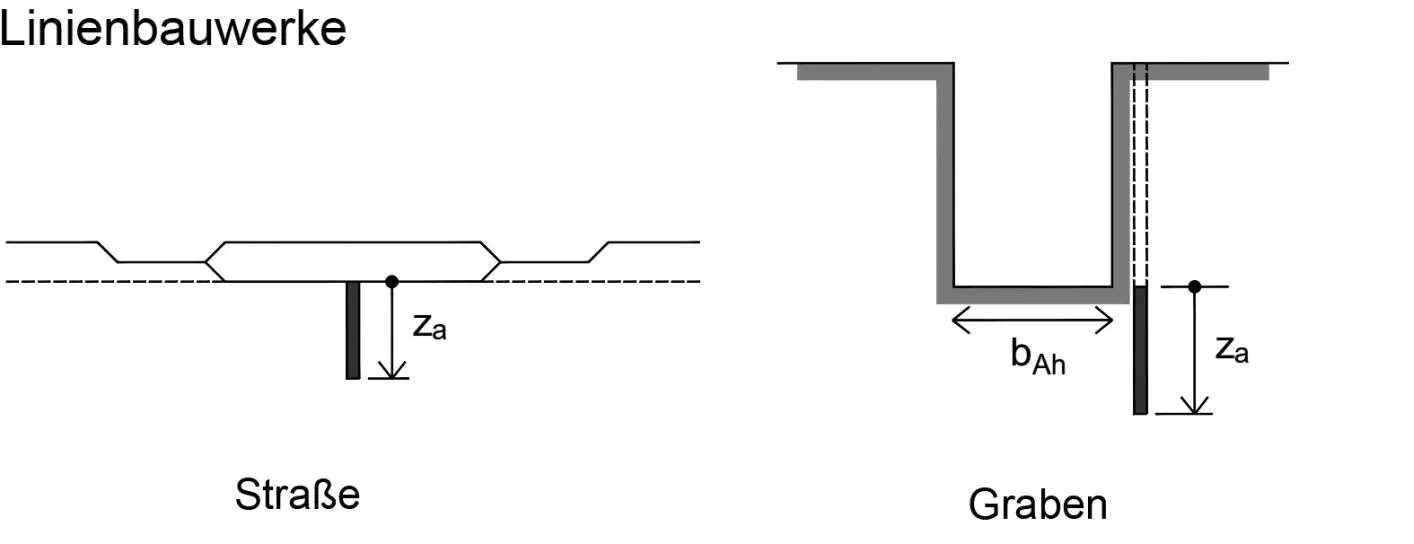

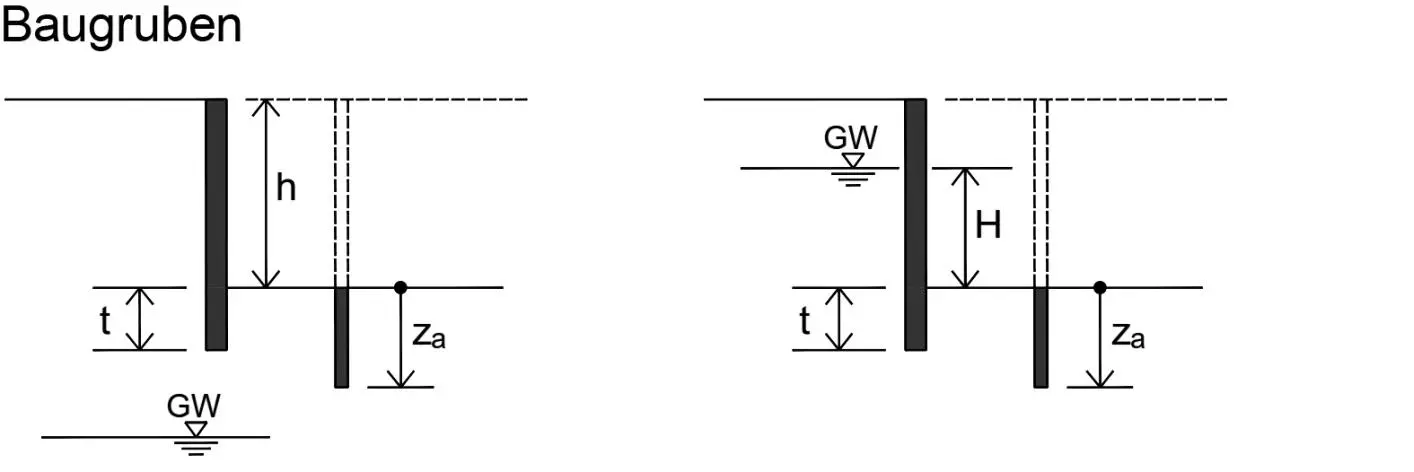

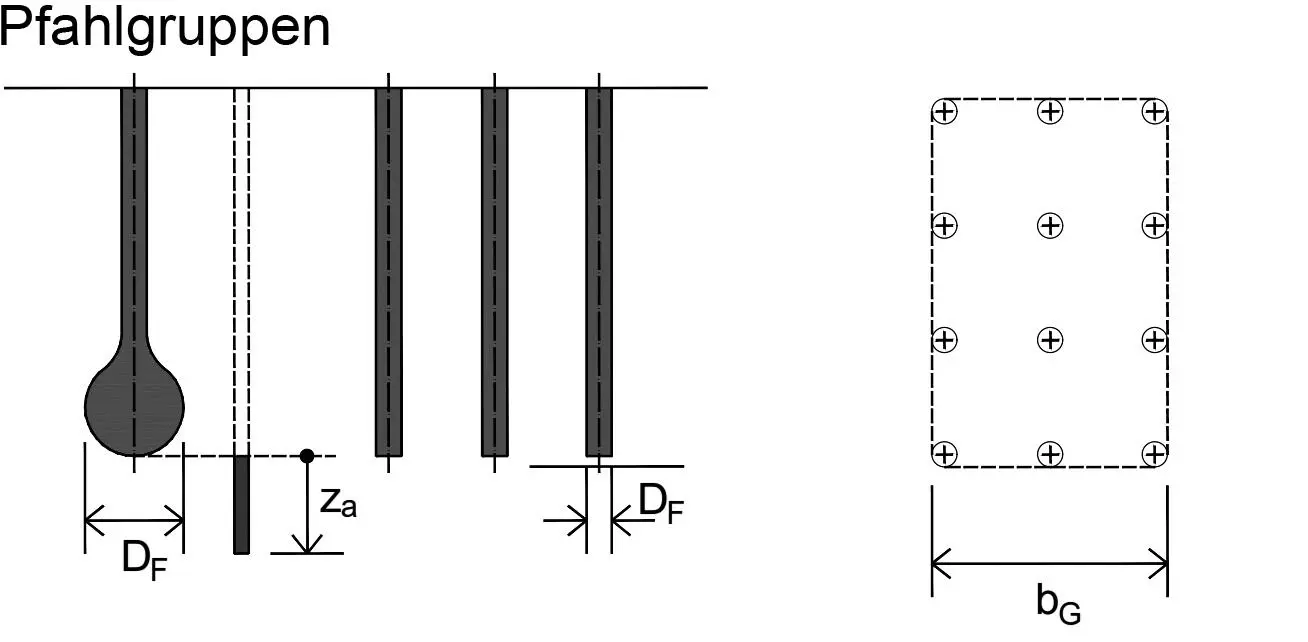

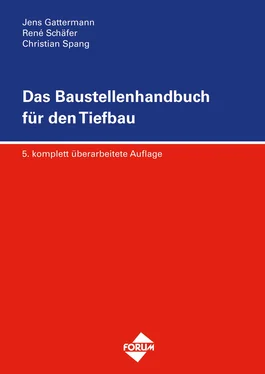

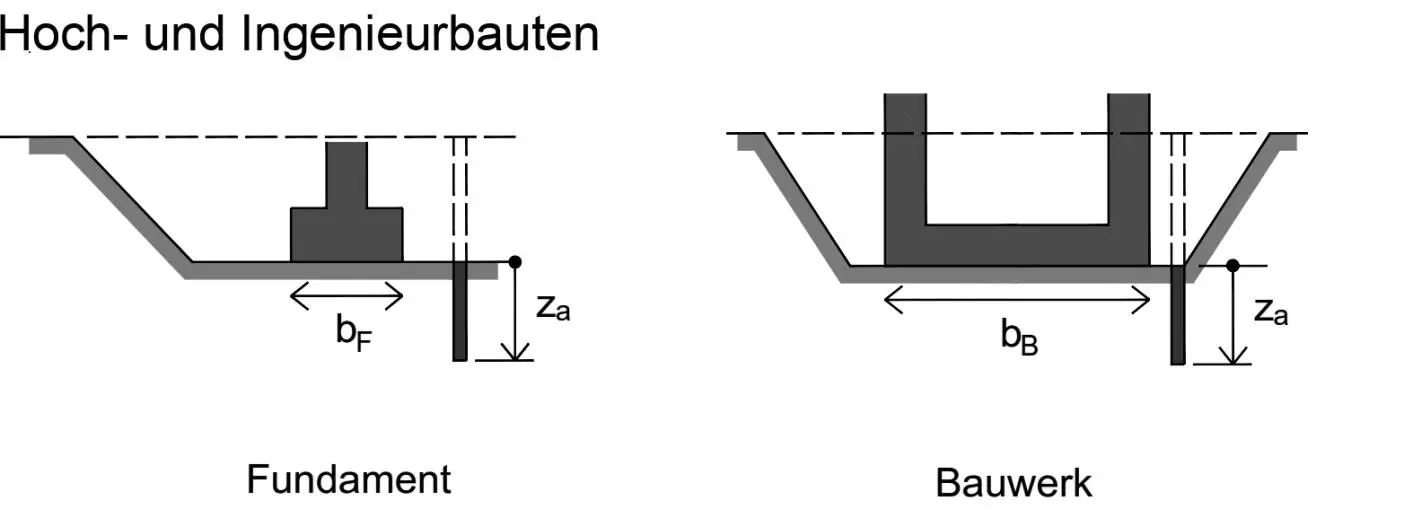

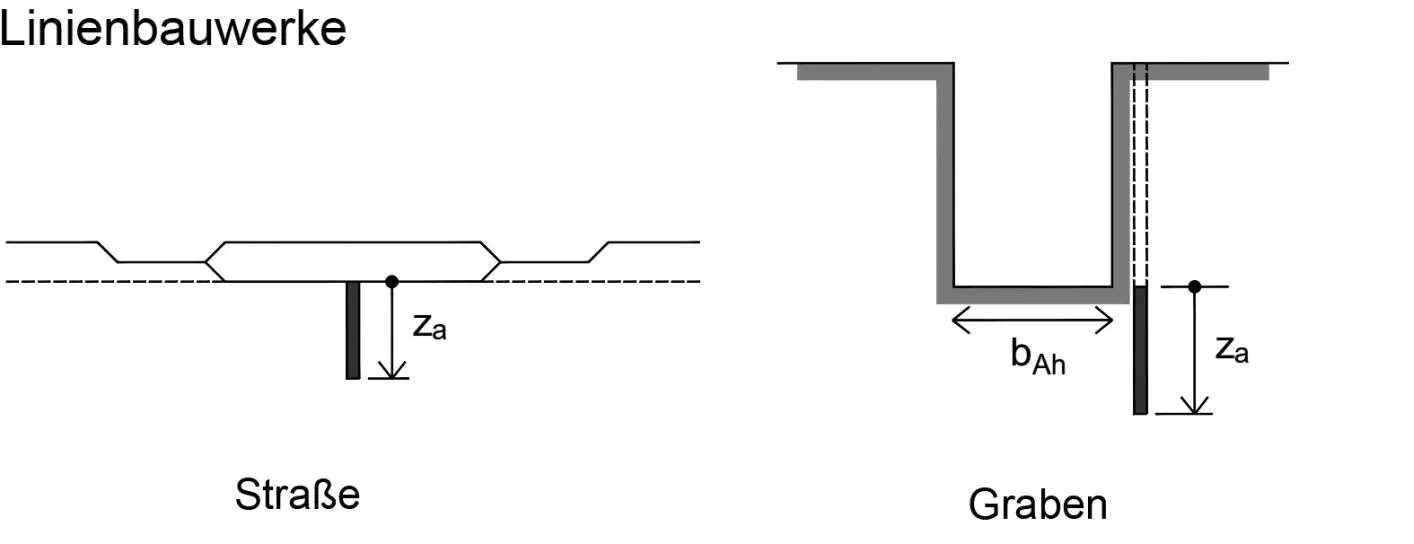

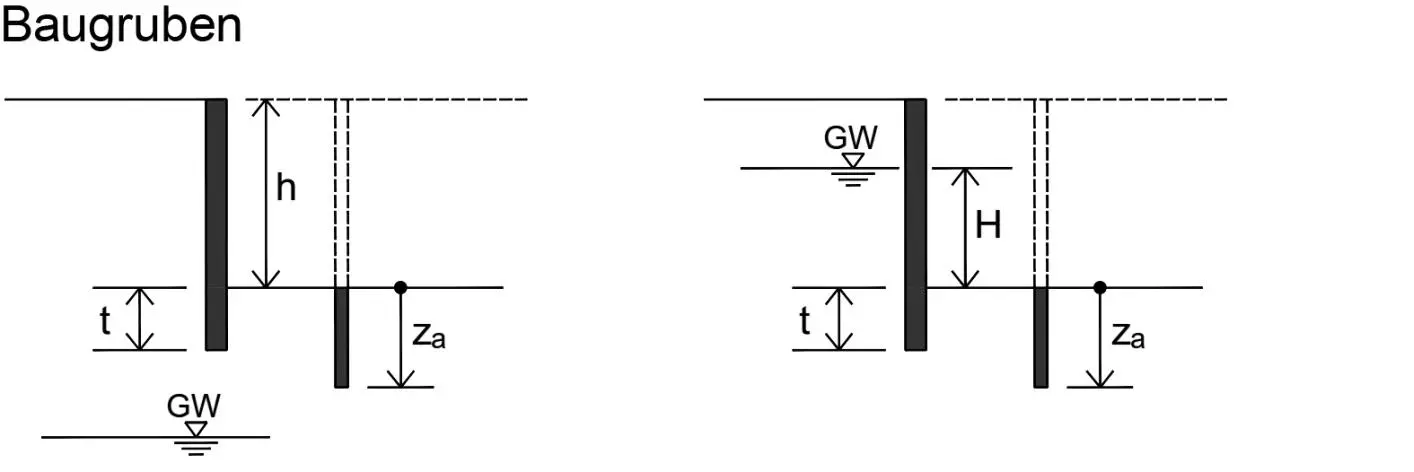

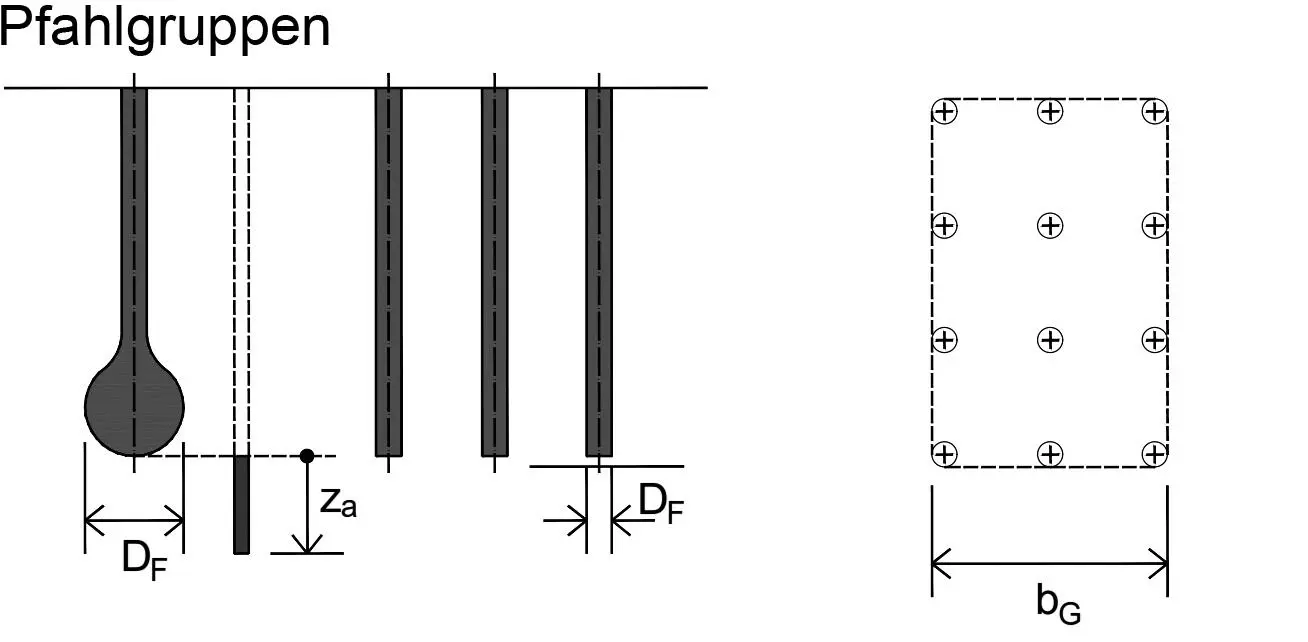

Bild 1: Richtwerte für die erforderliche Aufschlusstiefe (Quelle: DIN EN 1997-2)

Da zum Zeitpunkt der Baugrunderkundung {Baugrunderkundung} z. T. noch keine ausreichenden Informationen vorliegen, um die erforderliche Aufschlusstiefe festlegen zu können (z. B. Pfahlgründungen: erst auf der Grundlage der Baugrunderkundung kann die Pfahlabsetztiefe festgelegt werden), sollten die Bohrtiefen auf der Grundlage von Erfahrungswerten und Beachtung der vorgenannten Anforderungen zunächst großzügig gewählt werden. In der weiteren Planung ist dann mit zunehmendem Detailierungsgrad des Bauwerks zu überprüfen, ob die gewählten Aufschlusstiefen den Forderungen der DIN EN 1997-2 und DIN 4020 genügen oder ob ggf. eine Nacherkundung mit größerer Erkundungstiefe erforderlich wird.

Sparten {Sparten} und Kampfmittel {Kampfmittel}

Bei der Planung von Erkundungsmaßnahmen sind stets auch die bestehenden Sparten zu berücksichtigen. Im Zuge der Planung sind dazu u. a. aktuelle Pläne von Ver- und Entsorgungsleitungen bei den zuständigen Betreibern oder den jeweiligen Grundstückseigentümern einzuholen. Bestehen Unklarheiten bezüglich der Lage von Leitungen {Leitungen}, sind ggf. Suchschlitze auszuführen.

Besteht ein Verdacht auf Kampfmittel, muss eine technische Erkundung hinsichtlich möglicher Kampfmittel erfolgen, um die Kampfmittelfreiheit zu gewährleisten. Für die Kampfmittelfreiheit ist der Bauherr verantwortlich (weitere Details hierzu finden sich in Kapitel 23).

2.1.4 Baugrundrisiko

2.1.4 Baugrundrisiko

Nach DIN EN 1997 ist das Baugrundrisiko {Baugrundrisiko} „ein in der Natur der Sache liegendes, unvermeidbares Restrisiko, das bei Inanspruchnahme des Baugrunds zu unvorhersehbaren Wirkungen bzw. Erschwernissen, z. B. Bauschäden oder Bauverzögerungen, führen kann, obwohl derjenige, der den Baugrund zur Verfügung stellt, seiner Verpflichtung zur Untersuchung und Beschreibung der Baugrund- und Grundwasserverhältnisse nach den Regeln der Technik zuvor vollständig nachgekommen ist und obwohl der Bauausführende seiner eigenen Prüfungs- und Hinweispflicht genüge getan hat.“

Von einem Baugrundrisiko kann demnach nur gesprochen werden, wenn der Auftraggeber (AG) eine ausreichende Baugrunderkundung entsprechend DIN EN 1997 durchgeführt hat. Auch der Auftragnehmer (AN) wird mit dieser Definition der DIN EN 1997 in die Pflicht genommen, dieser muss seine Erkenntnisse oder auch Erfahrungen zum Baugrund dem AG mitteilen. Dies beinhaltet u. U. auch den Hinweis an den AG, dass die Baugrunderkundung {Baugrunderkundung} bzw. das Baugrundgutachten unvollständig sind.

Das Baugrundrisiko kann auch durch eine sehr umfassende Erkundung nicht vollständig vermieden, sondern nur auf ein akzeptables Maß verringert werden. Das Baugrundrisiko gilt als akzeptabel, wenn die Anforderungen an Baugrunduntersuchungen {Baugrunduntersuchung} bzw. Baugrundgutachten entsprechend Eurocode 7 erfüllt werden.

2.2 Erkundungsverfahren und Feldversuche

2.2 Erkundungsverfahren und Feldversuche

{Erkundungsverfahren}

{Feldversuch}

Man unterscheidet zwischen direkten Baugrundaufschlüssen {Baugrundaufschlüsse, direkt}:

| • |

Bohrungen {Bohrungen}, ggf. mit Grundwassermessungen |

| • |

Schürfe |

| • |

Schächte und/oder Erkundungsstollen {Erkundungsstollen} |

und indirekten Baugrundaufschlüssen {Baugrundaufschlüsse, indirekt}:

| • |

Drucksondierung {Drucksondierung}/Rammsondierung {Rammsondierung} |

| • |

Standard-Penetration-Test |

| • |

Pressiometer- und Dilatometerversuche |

| • |

Flügelscherversuche |

| • |

Durchlässigkeitsversuche (WD Test, Pumpversuche) |

| • |

geophysikalische Untersuchungen (z. B. seismische Sondierung, Bodenradar, elektrische Widerstandsmessung, Bohrlochmessungen etc.) |

| • |

Plattendruckversuch/Belastungsversuch für Flachgründungen |

| • |

Großversuche an Probebauteilen |

Meist wird eine Kombination mehrerer Methoden gewählt. Alle Baugrundaufschlüsse müssen exakt eingemessen werden (Lage und Ansatzhöhe) und eindeutige Bezeichnungen aufweisen. Baugrundaufschlüsse, die ins Grundwasser einbinden, sind je nach Schutzzone bzw. den örtlichen Randbedingungen bei den zuständigen Wasser- bzw. Umweltschutzbehörden anzuzeigen bzw. genehmigen zu lassen.

2.2.1 Direkte Baugrundaufschlüsse

2.2.1 Direkte Baugrundaufschlüsse

{Baugrundaufschlüsse, direkt}

Bohrungen

Mithilfe von Erkundungsbohrungen kann der Baugrund bis in große Tiefen erkundet werden. Zur Verfügung stehen Bohrverfahren {Bohrverfahren} mit und ohne Kerngewinnung. In der Regel werden Kernbohrungen {Kernbohrung} mit durchgehender Kerngewinnung angestrebt, um den gesamten durchörterten Baugrund ingenieurgeologisch und bodenmechanisch aufnehmen und ansprechen zu können. Die Ansprache erfolgt meist durch manuelle Verfahren bzw. Handversuche (Hinweise dazu siehe Kapitel 4.1). {Handversuch}

Ferner ist bei Kernbohrungen die Entnahme von ausreichend ungestörten Proben/Sonderproben anzustreben. Diese werden zur Durchführung von Laborversuchen, z. B. zur Bestimmung der Scherfestigkeit und Steifigkeit, sowie zur Klassifizierung benötigt.

Das Bohrverfahren ist entsprechend den Baugrundverhältnissen und der gewünschten Güte der Proben zu wählen. Weitere Informationen finden sich dazu in DIN EN ISO 22475-1.

Kernbohrungen mit durchgehender Kerngewinnung werden meist im Rammkernbohrverfahren mit verschiedenen Entnahmewerkzeugen (Schappe, Einfachkernrohr, Kernfänger) oder im Rotationskernbohrverfahren (Luft-, Wasser-, ohne Spülung; Doppel- oder Dreifachkernrohre; Schlauchkernverfahren, Seilkernrohr) ausgeführt. In Lockergesteinen wird i. d. R. eine Verrohrung verwendet.

Tabelle 6 enthält eine Zusammenstellung von Bohrverfahren und deren Eignung für verschiedene Untergrundverhältnisse.

Zur Feststellung der Schichtengrenzen oder bei geringeren Anforderungen an die Probengüte und bei standfestem Boden können Kleinbohrverfahren zweckmäßig sein. Aufgrund der leichten Bohrgeräte fallen hierfür nur vergleichsweise geringe Kosten an. Die geringen Probenmengen erlauben allerdings nur Laboruntersuchungen in sehr begrenztem Umfang.

Hinweis Hinweis |

| Direkte Baugrundaufschlüsse, die ins Grundwasser einbinden, sind anzeige- bzw. genehmigungspflichtig. Unter Umständen sind auch Auflagen zu beachten, z. B. dass die Aufschlüsse wieder so verschlossen werden, dass keine Beeinträchtigungen des Grundwassers gegeben sind oder dass keine künstliche Verbindung zwischen verschiedenen Grundwasserstockwerken erfolgt. |

Jede Bohrung wird vom Bohrmeister der Bohrfirma in einem Schichtenverzeichnis dokumentiert. Das Schichtenverzeichnis enthält neben der Beschreibung der angetroffenen Schichten auch Angaben zum Bohrfortschritt, zum Grundwasser und zur Höhenlage entnommener Bodenproben. Bei Fels ist ggf. ist auch der Einsatz einer Verrohrung und von Spülwasser zu dokumentieren. Das Schichtenverzeichnis wird ggf. vom Baugrundsachverständigen geprüft und ergänzt und dient als Grundlage zur Erstellung eines sogenannten Bohrprofils, welches die Ergebnisse unter Verwendung genormter Symbole (siehe DIN 4023) und Signaturen darstellt. Hinweise hierzu sind im Kapitel 4.2 enthalten.

Читать дальше

2.1.4 Baugrundrisiko

2.1.4 Baugrundrisiko Hinweis

Hinweis