Eigenschutz

Gefährden Sie sich niemals selbst, sondern achten Sie auf Ihren Eigenschutz. Bei Unfällen mit Maschinen ist es wichtig, diese abzuschalten, stromlos zu machen und gegen versehentliches Wiedereinschalten zu sichern. Auch das Fixieren von Baumaschinen nach einem Unfall gehört zum Eigenschutz und rettet ggf. Ihnen und dem Betroffenen das Leben. Bei einer Wundversorgung tragen Sie bitte immer Handschuhe – es dient dem beiderseitigen Schutz. Ein überstürztes „Reingrapschen“ in die Wunde bringt keinen Vorteil. Fordern Sie den Verletzten auf, selbst auf die Wunde (ggf. mit einem Tuch, Kleidungsstück, ...) zu drücken und Arm oder Bein hochzulagern. Daraufhin folgt das Verbinden mit Handschuhen und keimfreien Material aus dem Verbandkasten.

Versicherung der Ersthelfer

Ersthelfer sind persönlich und materiell über die jeweilige Landesunfallkasse versichert (SGB VII § 2 „Versicherungskraft Gesetz“; Absatz 1, Nummer 13a). Sofern Ersthelfer nicht vorsätzlich oder grob fahrlässig falsch handeln, sind sie sowohl strafrechtlich (gem. Strafgesetzbuch) als auch haftungsrechtlich (gem. Bürgerlichem Gesetzbuch) nicht zu belangen. Da man Ersthelfern grundsätzlich das „Handeln nach bestem Wissen und Gewissen“ attestiert, ist die Kategorisierung einer Ersthelfermaßnahme als „grob fahrlässig“ oder „vorsätzlich“ falsch durchgeführt realistisch sehr, sehr unwahrscheinlich.

Abrechnung eines Rettungseinsatzes

Sollten Sie die Notfallsituation fehlinterpretiert haben, entstehen Ihnen keine Kosten. Ein Rettungstransport wird immer über die Krankenkasse des Patienten oder die Berufsgenossenschaft des Betriebes und daher nie über die Ersthelfer abgerechnet.

Ihr Recht auf Schulung – Ihre Pflicht zur Dokumentation

Die Unfallversicherungsträger bieten für ihre angehörigen Betriebe die Bezahlung der Erste-Hilfe-Ausbildung und der Erste-Hilfe-Auffrischung (innerhalb von 24 Monaten nach absolvierter Ausbildung) an. Ab 2015 ist die Grundausbildung wie die Auffrischung nur noch eintägig. In operativen Betrieben sind es 10 % der jeweils anwesenden Belegschaft, die geschult werden muss. Planen Sie hierbei auch Fluktuation und Krankheit des Personals ein. Informieren Sie sich darüber hinaus über Qualifizierungsmöglichkeiten für Ihre Mitarbeiter, z. B. als Fachkraft für Arbeitssicherheit, und schaffen Sie somit einen festen Ansprechpartner auf Ihrem Bauhof für die Themen Arbeitssicherheit, Erste Hilfe und Brandschutz.

Verbandbücher

Zu Ihrer Verpflichtung seitens der Berufsgenossenschaften oder Unfallkassen gehört auch die Führung von Verbandbüchern. Hierin wird jede (!) Verletzung dokumentiert, um bei späteren Arbeitsausfällen beweisen zu können, dass es sich um einen Arbeitsunfall gehandelt hat. Weisen Sie Ihre Mitarbeiter regelmäßig in Sicherheitsunterweisungen auf ihre Berufsgenossenschaft hin. Dazu gehört auch der Hinweis, dass Unfälle auf direktem Wege zur oder von der Arbeit Wegeunfälle sind und somit auch über die Berufsgenossenschaften oder Unfallkassen abzurechnen sind.

Rechtliche Grundlagen

§ 323c Strafgesetzbuch „Unterlassene Hilfeleistung“

„Wer bei Unglücksfällen oder gemeiner Gefahr oder Not nicht Hilfe leistet, obwohl dies erforderlich und ihm den Umständen nach zuzumuten, insbesondere ohne erhebliche eigene Gefahr (…) wird mit Freiheitsstrafe bis zu einem Jahr oder mit Geldstrafe bestraft.“ Sie müssen also helfen, aber nur im Rahmen Ihrer Möglichkeiten und ohne sich selbst zu gefährden. Ein Notruf ist daher (fast) immer möglich.

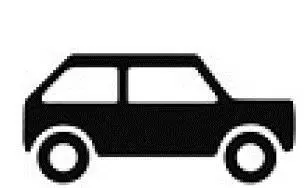

Fahrerlaubnisklassen

{Fahrerlaubnisklassen}

(Quelle: Bundesministerium für Verkehr und digitale Infrastruktur http://www.bmvi.de)

| Fahrerlaubnisklasse ab 2013 |

Fahrzeugdefinition |

Fahrerlaubnisklasse bis 2013 |

AM  |

Zweirädrige Kleinkrafträder (Mopeds) mitbauartbedingter Höchstgeschwindigkeit bis 45 km/h undeiner elektrischen Antriebsmaschine oder einem Verbrennungsmotor mit einem Hubraum von nicht mehr als 50 cm³ odereiner maximalen Nenndauerleistung bis zu 4 kW im Falle von Elektromotoren,auch mit Beiwagen.Gilt auch für Fahrräder mit Hilfsmotor mit diesen Anforderungen. |

M |

| Dreirädrige Kleinkrafträder mitbauartbedingter Höchstgeschwindigkeit von nicht mehr als 45 km/h undHubraum von nicht mehr als 50 cm³ (bei Fremdzündungsmotoren) bzw. maximaler Nutzleistung von nicht mehr als 4 kW (bei anderen Verbrennungsmotoren) oder maximaler Nenndauerleistung von nicht mehr als 4 kW (bei Elektromotoren) |

S |

| Vierrädrige Leichtkraftfahrzeuge mitbauartbedingter Höchstgeschwindigkeit von nicht mehr als 45 km/h undHubraum von nicht mehr als 50 cm³ (bei Fremdzündungsmotoren) odermaximaler Nutzleistung von nicht mehr als 4 kW (bei anderen Verbrennungsmotoren) odermaximaler Nenndauerleistung von nicht mehr als 4 kW (bei Elektromotoren) undLeermasse von nicht mehr als 350 kg (ohne Masse der Batterien im Falle von Elektrofahrzeugen |

S |

A1  |

Krafträder mitHubraum von nicht mehr als 125 cm³ undMotorleistung von nicht mehr als 11 kW undVerhältnis der Leistung zum Gewicht max. 0,1 kW/kg,auch mit Beiwagen. |

A1 |

| Dreirädrige Kraftfahrzeuge mitsymmetrisch angeordneten Rädern undHubraum von mehr als 50 cm³ bei Verbrennungsmotoren oderbauartbedingter Höchstgeschwindigkeit von mehr als 45 km/h undLeistung von bis zu 15 kW |

B |

A2  |

Krafträder mitMotorleistung von nicht mehr als 35 kW undVerhältnis der Leistung zum Gewicht max. 0,2 kW/kg,auch mit Beiwagen. |

A (leistungs- beschränkt) |

A  |

Krafträder mitHubraum von mehr als 50 cm³ oderbauartbedingter Höchstgeschwindigkeit von mehr als 45 km/h,auch mit Beiwagen. |

A |

| Dreirädrige Kraftfahrzeuge mitLeistung von mehr als 15 kWodermit symmetrisch angeordneten Rädern undHubraum von mehr als 50 cm³ (bei Verbrennungsmotoren) oderbauartbedingter Höchstgeschwindigkeit von mehr als 45 km/h undLeistung von mehr als 15 kW. |

B |

B  |

Kraftfahrzeuge (außer solche der Klassen AM, A1, A2 und A)mit zulässiger Gesamtmasse von nicht mehr als 3.500 kg undgebaut und ausgelegt zur Beförderung von nicht mehr als acht Personen außer dem Fahrzeugführer, |

B |

| auch mit Anhängermit einer zulässigen Gesamtmasse von nicht mehr als 750 kg odermit einer zulässigen Gesamtmasse über 750 kg, sofern die zulässige Gesamtmasse der Kombination 3.500 kg nicht übersteigt. |

(BE) |

| Klasse B mit Schlüsselzahl 96(keine eigene Fahrerlaubnisklasse) |

Zugfahrzeug der Klasse B in Kombination mit einem Anhänger mitzulässiger Gesamtmasse des Anhängers von mehr als 750 kg undzulässiger Gesamtmasse der Fahrzeugkombination von mehr als 3.500 kg und nicht mehr als 4.250 kg |

BE |

BE  |

Zugfahrzeug der Klasse B in Kombination mit Anhänger oder Sattelanhänger mit zulässiger Gesamtmasse des Anhängers von mehr 750 kg und nicht mehr als 3.500 kg. |

BE |

C1  |

Kraftfahrzeuge (außer solche der Klassen AM, A1, A2 und A) mitmit zulässiger Gesamtmasse von mehr als 3.500 kg aber nicht mehr als 7.500 kg undgebaut und ausgelegt zur Beförderung von nicht mehr als acht Personen außer dem Fahrzeugführer,auch mit Anhänger mit einer zulässigen Gesamtmasse von nicht mehr als 750 kg. |

C1 |

C1E  |

Zugfahrzeug der Klasse B in Kombination miteinem Anhänger oder Sattelanhänger mit zulässiger Gesamtmasse von mehr 3.500 kg undzulässiger Gesamtmasse der Kombination von nicht mehr als 12.000 kg. |

BE |

| Zugfahrzeug der Klasse C1 in Kombination mitAnhänger oder Sattelanhänger mit zulässiger Gesamtmasse von mehr als 750 kg undzulässiger Gesamtmasse der Kombination von nicht mehr als 12.000 kg. |

C1E |

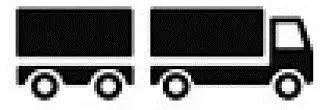

C  |

Kraftfahrzeuge (außer solche der Klassen AM, A1, A2 und A) mitmit zulässiger Gesamtmasse von mehr als 3.500 kg undgebaut und ausgelegt zur Beförderung von nicht mehr als acht Personen außer dem Fahrzeugführer,auch mit Anhänger mit einer zulässigen Gesamtmasse von nicht mehr als 750 kg. |

C |

CE  |

Zugfahrzeug der Klasse C in Kombination mit Anhänger oder Sattelanhänger mit zulässiger Gesamtmasse von mehr als 750 kg. |

CE |

D1  |

Kraftfahrzeuge (außer solche der Klassen AM, A1, A2 und A)gebaut und ausgelegt zur Beförderung von mehr als acht, aber nicht mehr als 16 Personen außer dem Fahrzeugführer undLänge nicht mehr als 8 m,auch mit Anhänger mit einer zulässigen Gesamtmasse von nicht mehr als 750 kg. |

D1 |

D1E  |

Zugfahrzeug der Klasse D1 in Kombination mit Anhänger mit zulässiger Gesamtmasse von mehr als 750 kg. |

D1E |

D  |

Kraftfahrzeuge (außer solche der Klassen AM, A1, A2 und A), gebaut und ausgelegt zur Beförderung von mehr als acht Personen außer dem Fahrzeugführer,auch mit Anhänger mit einer zulässigen Gesamtmasse von nicht mehr als 750 kg. |

D |

DE  |

Zugfahrzeug der Klasse D in Kombination mit Anhänger mit zulässiger Gesamtmasse von mehr als 750 kg |

DE |

T  |

Zugmaschinen mit einer durch die Bauart bestimmten Höchstgeschwindigkeit von nicht mehr als 60 km/h undselbstfahrende Arbeitsmaschinen oder selbstfahrende Futtermischwagen mit einer durch die Bauart bestimmten Höchstgeschwindigkeit von nicht mehr als 40 km/hdie jeweils nach ihrer Bauart zur Verwendung für land- oder forstwirtschaftliche Zwecke bestimmt sind und für solche Zwecke eingesetzt werden (jeweils auch mit Anhängern) |

T |

L  |

Zugmaschinen, die nach ihrer Bauart zur Verwendung für land- oder forstwirtschaftliche Zwecke bestimmt sind und für solche Zwecke eingesetzt werden, mit einer durch die Bauart bestimmten Höchstgeschwindigkeit von nicht mehr als 40 km/h undKombinationen aus diesen Fahrzeugen und Anhängern, wenn sie mit einer Geschwindigkeit von nicht mehr als 25 km/h geführt werden, sowieselbstfahrende Arbeitsmaschinen, selbstfahrende Futtermischwagen, Stapler und andere Flurförderzeuge jeweils mit einer durch die Bauart bestimmten Höchstgeschwindigkeit von nicht mehr als 25 km/h undKombinationen aus diesen Fahrzeugen und Anhängern |

L |

Gegenüberstellung der Fahrerlaubnisklassen vor 1999 und ab 2013

Читать дальше