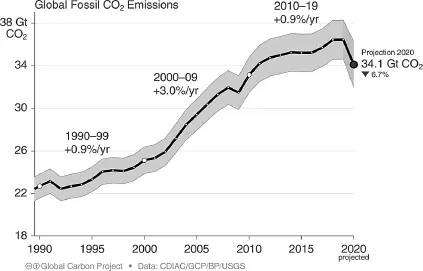

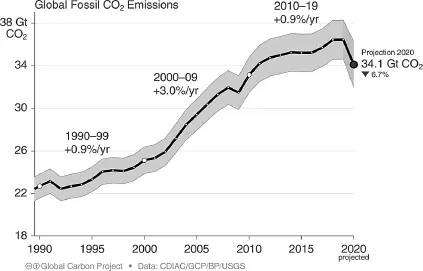

Die derzeitige weltweite CO 2-Emission aus fossilen Quellen (Kohle, Öl, Gas und Zementproduktion) beträgt gut 36 Gt pro Jahr (  Abb. 7). Hinzu kommen ca. 14 Gt CO 2-Äquivalentmengen an anderen Klimagasen. Seit 1990 hat sich die CO 2-Menge um gut 50 % erhöht und wächst weiter. Eine Stabilisierung der jährlichen globalen Emissionen ist z. Zt. noch nicht zu erkennen.

Abb. 7). Hinzu kommen ca. 14 Gt CO 2-Äquivalentmengen an anderen Klimagasen. Seit 1990 hat sich die CO 2-Menge um gut 50 % erhöht und wächst weiter. Eine Stabilisierung der jährlichen globalen Emissionen ist z. Zt. noch nicht zu erkennen.

Abb. 7: Entwicklung der globalen CO 2-Emissionen aus fossilen Quellen seit 1990 (Quelle: Global Carbon Project).

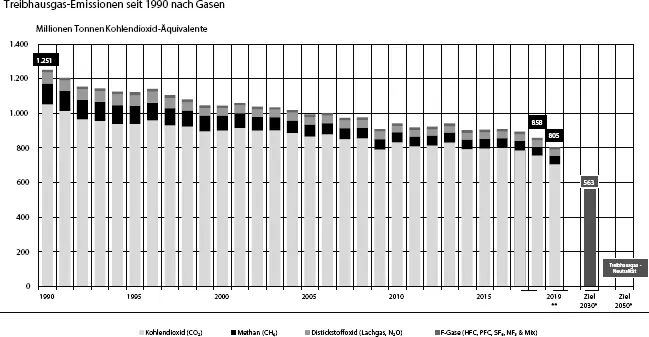

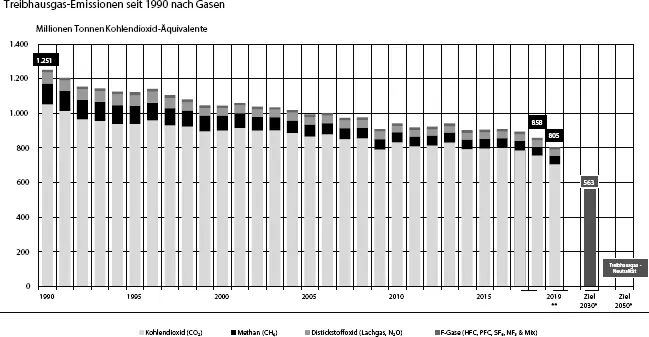

Für Deutschland beträgt die (CO 2) e-Emission seit vielen Jahren fast unverändert ca. 0,85 Gt, also gut zehn Tonnen pro Kopf pro Jahr (  Abb. 8). 2018 und 2019 war diese Menge aufgrund des wachsenden Anteils der Windenergie und der geringeren Produktion von Kohlestrom aber rückläufig. Das angestrebte Ziel der Bundesregierung im Rahmen der Bekämpfung des Klimawandels ist eine CO 2-Neutralität bis 2050.

Abb. 8). 2018 und 2019 war diese Menge aufgrund des wachsenden Anteils der Windenergie und der geringeren Produktion von Kohlestrom aber rückläufig. Das angestrebte Ziel der Bundesregierung im Rahmen der Bekämpfung des Klimawandels ist eine CO 2-Neutralität bis 2050.

Abb. 8: Entwicklung der Treibhausgas-Emissionen in Deutschland seit 1990 in Mio. t CO 2-Äquivalenten (Quelle: eigene Darstellung nach Umweltbundesamt 2020).

Eine ungewöhnliche Rolle hat das Corona-Jahr 2020 gespielt. Für dieses Jahr sind die CO 2-Emissionen aufgrund des Rückgangs von Industrieproduktion und Mobilität (speziell Flugverkehr) global schätzungsweise um 6,7 % (  Abb. 7), regional (EU27 bzw. USA) gar um gut 11 % bzw. 13 % gefallen. In Deutschland betrug der CO 2-Emissionsrückgang vermutlich gut 12 % oder ca. 80 Mio. t. Damit beträgt die absolute CO 2-Emission 2020 ca. 750 Mio. t oder – 40 % bezogen auf die 1990er Emission. Dies entspricht ziemlich genau dem ursprünglichen politischen Ziel der Bundesregierung, das ohne die Pandemie als verfehlt galt.

Abb. 7), regional (EU27 bzw. USA) gar um gut 11 % bzw. 13 % gefallen. In Deutschland betrug der CO 2-Emissionsrückgang vermutlich gut 12 % oder ca. 80 Mio. t. Damit beträgt die absolute CO 2-Emission 2020 ca. 750 Mio. t oder – 40 % bezogen auf die 1990er Emission. Dies entspricht ziemlich genau dem ursprünglichen politischen Ziel der Bundesregierung, das ohne die Pandemie als verfehlt galt.

Die zukünftige Entwicklung des Klimas und der Handlungsbedarf

Die Veränderung unseres Klimas durch menschliche Aktivität – insbesondere die ungebremste CO 2-Emission – ist spätestens seit Anfang der 80er-Jahre des letzten Jahrhunderts ins breitere Bewusstsein der Regierenden gerückt. Auf Initiative des Umweltprogramms der Vereinten Nationen (UNEP) und der Weltorganisation für Meteorologie (WMO) wurde bereits 1988 das International Panel on Climate Change (IPCC) – auf Deutsch kurz »Weltklimarat« – in Genf gegründet mit dem Ziel, für die politischen Entscheidungsträger die wissenschaftliche Forschung zum Klimawandel zusammenzufassen und die Grundlagen für wissenschaftsbasierte Entscheidungen zu erarbeiten. Heute sind 195 Regierungen Mitglied des IPCC. Bereits 1990 hat der IPCC seinen ersten Sachstandsbericht vorgelegt; es folgten regelmäßige Updates im Abstand von 5–7 Jahren, der 5. und bisher letzte 2013. Der 6. Bericht ist seit einiger Zeit in Bearbeitung und wird für 2022 erwartet. Der Weltklimarat trifft keine Entscheidungen. Diese sind der Klimarahmenkonvention der UN (UNFCCC) vorbehalten, die in regelmäßigen Abständen rechtsgültige internationale Vereinbarungen zu Maßnahmen zur Eindämmung des Klimawandels zwischen den Parteien beschließt. Wichtige Stationen waren das Kyoto-Protokoll von 1997 oder das Pariser Klimaabkommen von 2015. In Letzterem wurde ein globaler Rahmen festgelegt, mit dem die Welt einem gefährlichen Klimawandel entgegenwirken kann. Dafür müsse die Erderwärmung deutlich unter 2 °C gehalten werden und es sollten weitere Anstrengungen unternommen werden, um den Temperaturanstieg auf 1,5 °C zu begrenzen.

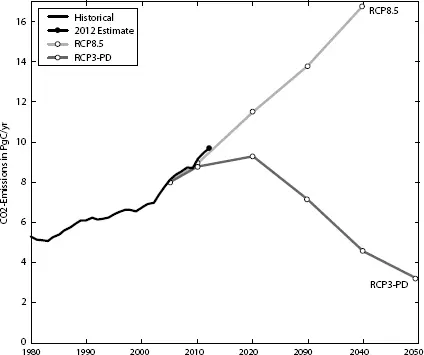

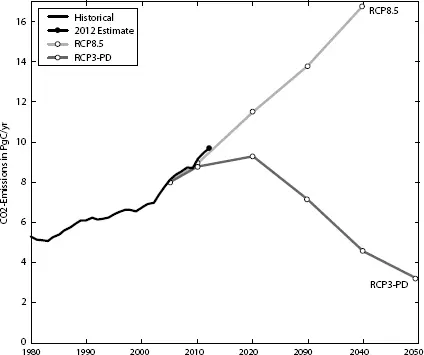

Was dies bedeutet und welche Anstrengungen unternommen werden müssen, um solche Ziele zu erreichen, kann nur anhand der Klimamodellierung erkannt werden. Klimamodelle sind hoch komplexe mathematische Modelle, die für bestimmte Randbedingungen wie die wachsende CO 2-Konzentration und unter Berücksichtigung der Kopplung der Atmosphäre mit allen Kompartimenten die globale Mitteltemperatur und deren regionale Verteilung berechnen. Die Ergebnisse sind keine Klimaprognosen, sondern Klimaszenarien, d. h. sie sind nur gültig für die gewählten Randbedingungen. Ein Beispiel ist in Abb. 9 dargestellt. Gezeigt ist die historische und weitere Entwicklung der CO 2-Emission für verschiedene Endtemperaturen. Die Kurven mit RCP 8,5 bzw. RCP 3-PD reflektieren Emissionsszenarien, die Strahlungsantrieben von 8,5 bzw. 3,0 W/m 2und damit Erwärmungen von 4–6 bzw. 1,3–1,9 °C entsprechen (RCP = Responsive Concentration Pathway). Die RCP 8,5-Kurve entspricht in etwa einem business-as-usual-Szenario mit einer Fortsetzung der derzeitigen CO 2-Emission ohne Rücksichtnahme auf den Klimawandel. Die RCP 3-PD-Kurve dagegen, die eine Umkehr des Wachstumstrends der CO 2-Emissionen beinhaltet, führt langfristig auf eine Stabilisierung des Klimas.

Im Nachgang zum Pariser Klimaabkommen hat der IPCC 2018 einen Spezialbericht zur Begrenzung des globalen Temperaturanstiegs auf 1,5 °C, bezogen auf die vorindustrielle Temperatur, veröffentlicht. Im Kontext einer Verstärkung der globalen Antwort auf die Bedrohung durch den Klimawandel, die nachhaltige Entwicklung und der Bekämpfung von Armut erhöht damit der IPCC den Druck auf die Regierenden. Als Antwort darauf haben u. a. die Bundesrepublik und die EU (green deal) ihre Klimaziele verschärft und größere Einsparziele bei den CO 2-Emissionen angekündigt. Erreicht werden sollen diese Ziele durch den Ausbau der regenerativen Stromerzeugung durch Windkraft, Photovoltaik und Biomasse, Einsparungen im Energieverbrauch sowie den mittelfristigen Rückbau des Kohlestroms. Längerfristig wird aber auch der Wasserstoff zum Betrieb von Brennstoffzellen und zur Erzeugung synthetischer Kraftstoffe (e-fuels) eine notwendige Technologie werden müssen.

Abb. 9: Entwicklung der historischen und weiteren CO 2-Emissionen pro Jahr, die für zwei verschiedene Temperaturziele in 2050 zu erwarten bzw. einzuhalten sind (siehe Text). Die Daten sind angegeben in Petagramm Kohlenstoff (PgC; 1 PgC = 1 Mt C = 1/3,66 Mt CO 2) (Quelle: eigene Darstellung nach Global Carbon Project 2012).

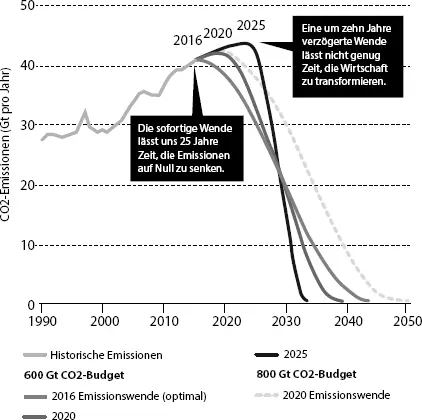

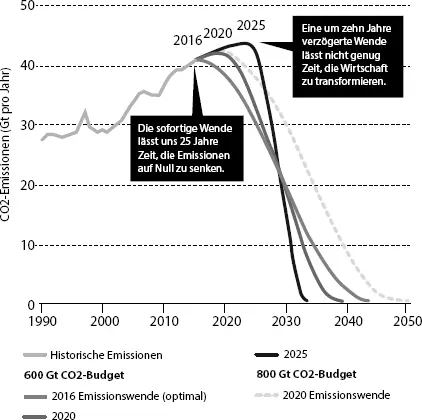

Die Basis stringenter Szenarien einer Klimastabilisierung in den kommenden Jahrzehnten ist die Gesamtmenge an CO 2, die insgesamt global noch emittiert werden darf, das sog. CO 2-Budget (  Abb. 10). Angenommen sind in diesem Fall zwei verschiedene Budgets, nämlich 600 bzw. 800 Gt CO 2. Dies entspricht 15- bzw. 20-Mal der derzeitigen jährlichen globalen Emission.

Abb. 10). Angenommen sind in diesem Fall zwei verschiedene Budgets, nämlich 600 bzw. 800 Gt CO 2. Dies entspricht 15- bzw. 20-Mal der derzeitigen jährlichen globalen Emission.

Abb. 10: CO 2-Reduktionswege für eine Klimastabilisierung bis 2050 (Quelle: eigene Darstellung nach Global Carbon Project 2020)

Das CO 2-Budget kann unterschiedlich über die Zeit eingeteilt werden. Eine entscheidende Rolle dabei spielt das Jahr der Emissionswende, also der Zeitpunkt, an dem ein Rückgang der Emissionen eingeleitet wird. Wird dieser Zeitpunkt verzögert, ist der Weg der Emissionsreduktion steiler und damit wirtschaftlich deutlich schwieriger. Das Ziel muss also sein, die CO 2-Emissionen praktisch ohne jegliche Verzögerung zurückzufahren. Dies gilt global. Ein Land wie Deutschland mit hoher Wirtschaftskraft muss und kann eine Vorreiterrolle einnehmen. Sein Anteil an der global emittierten Menge beträgt nur knapp 2,5 %. Die deutschen Bemühungen allein sind deshalb kaum klimarelevant. Nur wenn die anderen mitmachen, kann eine globale Klimakrise noch abgewendet werden. Sollte einem Land wie Deutschland die Energiewende allerdings nicht gelingen, wird es kaum Nachahmer finden und der Klimawandel könnte ungebremst weitergehen.

Читать дальше

Abb. 7). Hinzu kommen ca. 14 Gt CO 2-Äquivalentmengen an anderen Klimagasen. Seit 1990 hat sich die CO 2-Menge um gut 50 % erhöht und wächst weiter. Eine Stabilisierung der jährlichen globalen Emissionen ist z. Zt. noch nicht zu erkennen.

Abb. 7). Hinzu kommen ca. 14 Gt CO 2-Äquivalentmengen an anderen Klimagasen. Seit 1990 hat sich die CO 2-Menge um gut 50 % erhöht und wächst weiter. Eine Stabilisierung der jährlichen globalen Emissionen ist z. Zt. noch nicht zu erkennen.