Dass ein anthropogener Treibhauseffekt existiert und die Temperaturerhöhung anthropogen verursacht ist, wird immer noch von einigen Klimaskeptikern bezweifelt. Allerdings ist allein auf der Basis eines einfachen Strahlungsgleichgewichtsmodells eine bodennahe mittlere Temperatur von +18 °C ein Beweis dafür. Ein unabhängiger Beleg kommt aus der Beobachtung der mittleren Temperatur der unteren Stratosphäre in etwa 15 km Höhe. Diese nimmt seit einigen Jahrzehnten stetig ab, was ebenfalls mit dem Treibhauseffekt erklärbar ist. Kohlendioxid ist in diesem Teil der Atmosphäre aufgrund seiner starken IR-Emission das bedeutendste kühlende Gas. Wenn seine Konzentration steigt, nimmt die Abkühlung zu und die Temperatur wird kleiner.

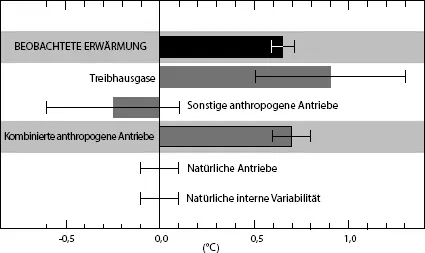

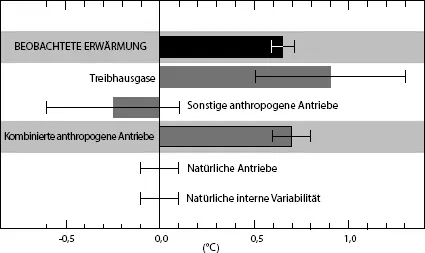

Eine wesentliche Aufgabe der Klimamodellierung der vorangehenden Jahre war, die beobachtete Temperaturzunahme den eigentlichen Verursachern zuzuordnen. Dies dient insbesondere der Erkenntnis, ob der Klimawandel tatsächlich vom Menschen verursacht ist oder ggf. andere Gründe hat. Im Zeitraum 1951–2010 hätten die anthropogenen Klimagase einen Anstieg von fast 0,9 °C, deutlich mehr als die Beobachtungen (0,6 °C), zeigen müssen (  Abb. 5). Der Unterschied wird zurückgeführt auf die gleichzeitig wirkende Abkühlung des Globus durch das anthropogene Aerosol. Hierbei handelt es sich um Schwebteilchen menschlichen Ursprungs wie Ruß, Sulfat-, Nitrat- und organische Teilchen, die aus Verbrennungsprozessen (Wald- und Buschfeuer, Automobil- und Luftverkehr, Schifffahrt) sowie in Landwirtschaft und Industrie oder bei der Energiegewinnung entstehen.

Abb. 5). Der Unterschied wird zurückgeführt auf die gleichzeitig wirkende Abkühlung des Globus durch das anthropogene Aerosol. Hierbei handelt es sich um Schwebteilchen menschlichen Ursprungs wie Ruß, Sulfat-, Nitrat- und organische Teilchen, die aus Verbrennungsprozessen (Wald- und Buschfeuer, Automobil- und Luftverkehr, Schifffahrt) sowie in Landwirtschaft und Industrie oder bei der Energiegewinnung entstehen.

Abb. 5: Verursacher des anthropogenen Klimawandels nach Modellanalysen des Temperaturanstiegs im Zeitraum 1951–2010 (eigene Darstellung nach IPCC 2014)

Diese Aerosole reflektieren das Sonnenlicht und kühlen den Globus. Dies ist der sog. direkte Aerosoleffekt, der bei Kenntnis der Aerosolart und deren Verteilung einigermaßen gut abgeschätzt werden kann. Darüber hinaus existiert aber auch noch ein sog. indirekter Aerosol-Effekt oder Twomey-Effekt. In diesem Fall agiert das Aerosol in Form eines Kondensationskeimes bei der Wolkenbildung. Je mehr Keime in einer Luftmasse enthalten sind, umso mehr Tröpfchen werden gebildet. Bei einem vorgegebenen Feuchtigkeitsgehalt bedeutet dies, dass sich der kondensierbare Wassergehalt auf mehr kleinere Tröpfchen verteilt. Diese haben eine größere Rückstreuwirkung als weniger größere Tröpfchen. Die entstehende Wolke ist deshalb weißer und führt zu einer stärkeren Kühlung. Die Unsicherheit der Wirkung der Aerosole ist allerdings hoch. Dennoch: Die Aussage der Abb. 5 ist insofern von großer Bedeutung, dass sie die Ursache des Temperaturanstiegs mit über 90-prozentiger Wahrscheinlichkeit der menschlichen Tätigkeit zurechnet.

Wegen der vielfältigen Effekte, die ein Temperaturanstieg durch Klimagase in den anderen Klimakompartimenten auslösen kann, ist der Klimawandel nicht ausreichend durch den Strahlungseffekt der Klimagase allein beschrieben. Die Klimaforschung spricht von Rückkopplungen, die entweder positiv oder negativ sein können, je nachdem ob sie den Temperatureffekt der Klimagase verstärken oder schwächen. Die weitere Erhöhung der Temperatur aufgrund der Zunahme der Konzentration des Wasserdampfes ist eine positive, also den Klimawandel verstärkende Rückkopplung. Die begleitende Erhöhung der Wolkenhäufigkeit ist ambivalent: Sie ist positiv bezüglich der IR-Wirkung der Wolken und negativ bezüglich der UV-VIS-Rückstreuung. Das Schmelzen der Eisflächen reduziert die Rückstreukraft des Bodens und ist deshalb ebenfalls positiv usw. In Gänze ist die kombinierte Erwärmungswirkung von Klimagasen und Rückkopplungen deutlich größer als die durch die Klimagase allein. Die genauere Berechnung dieser Effekte oder auch nur deren Abschätzung erfordert eine extrem gute Kenntnis aller Klimakompartimente und erschwert die Klimamodellierung.

Zunahme der Klimagaskonzentrationen

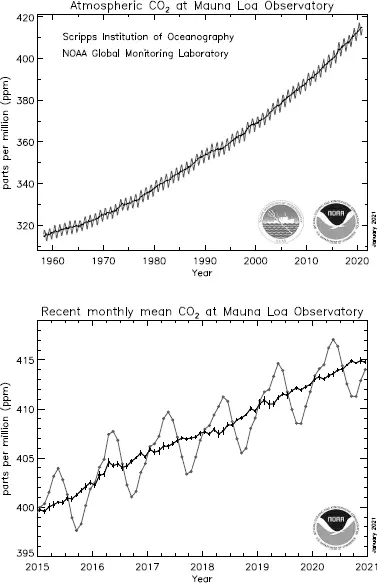

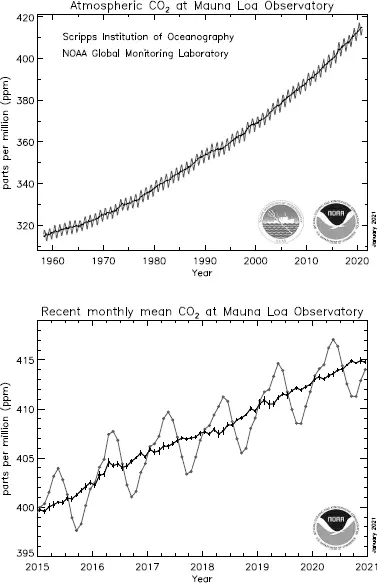

Die längste Zeitreihe von direkten CO 2-Konzentrationmessungen in der Atmosphäre stammt vom Mauno-Loa-Observatorium auf Hawaii in 3400 m Höhe. Sie wurde durch C. Keeling 1958 begonnen und gilt heute als die zuverlässigste Messreihe der Nordhemisphäre in Reinluft (  Abb. 6). Danach liegt die heutige CO 2-Konzentration bei 415 ppm, also 0,0415 %. Sie hat sich damit seit Beginn der Industrialisierung mit einem damaligen Wert von 280 ppm um knapp 50 % erhöht. Deutlich erkennbar ist auch die starke jährliche Periodizität mit Maxima im frühen Frühjahr und Minima im frühen Herbst. Dies ist der Einfluss der Biosphäre mit dem periodischen Aufbau und Abbau von stehender Biomasse. In der Südhemisphäre ist dieser Effekt um 6 Monate phasenverschoben und deutlich schwächer wegen der insgesamt geringeren Biomasse. Die hier gezeigten CO 2-Konzentrationen gelten für die Reinluft. Lokale Konzentrationen wie in Ballungsgebieten oder Industriezentren der Kontinente können deutlich höher sein.

Abb. 6). Danach liegt die heutige CO 2-Konzentration bei 415 ppm, also 0,0415 %. Sie hat sich damit seit Beginn der Industrialisierung mit einem damaligen Wert von 280 ppm um knapp 50 % erhöht. Deutlich erkennbar ist auch die starke jährliche Periodizität mit Maxima im frühen Frühjahr und Minima im frühen Herbst. Dies ist der Einfluss der Biosphäre mit dem periodischen Aufbau und Abbau von stehender Biomasse. In der Südhemisphäre ist dieser Effekt um 6 Monate phasenverschoben und deutlich schwächer wegen der insgesamt geringeren Biomasse. Die hier gezeigten CO 2-Konzentrationen gelten für die Reinluft. Lokale Konzentrationen wie in Ballungsgebieten oder Industriezentren der Kontinente können deutlich höher sein.

Die Signale eines Einflusses des Menschen auf das Klima sind aber nicht nur in der Konzentrationsentwicklung des CO 2erkennen. Spätestens seit Mitte des letzten Jahrhunderts hat der Mensch auch begonnen, die Zusammensetzung der Atmosphäre bezüglich anderer Spurengase zu ändern. Die Konzentrationen von Methan, Distickstoffoxid und bodennahem Ozon haben seither um 12, 20 und 25 % zugenommen. Die Ursachen sind die Emissionen aus Reisfeldern, Mülldeponien, Rindermägen, Feuchtgebieten und bei der Erdgasgewinnung (CH 4), natürliche und landwirtschaftlich genutzte Böden (N 2O) und die Stickstoffoxide und Kohlenwasserstoff-Abgase aus dem Kfz-Verkehr (bodennahes O 3). Hinzu kommen die Fluorchlorkohlenwasserstoffe (FCKW), die bekanntlich das Ozonloch verursachten. Sie wurden als Aerosoltreibgase, Kälte- und Lösungsmittel weltweit verwendet und waren zuvor in der Atmosphäre nicht vorhanden. Die FCKW-Konzentration nahm in den letzten Dekaden des 20. Jahrhunderts stark zu; sie befindet sich aber im Abklingen, seit das Montrealer Protokoll 1989 in Kraft trat, um die Ozonschicht in der Stratosphäre zu schützen.

Wie stark die einzelnen Treibhausgase im Klimasystem der Erde wirken, hängt davon ab, welche physikalisch-chemischen Strahlungseigenschaften sie jeweils haben und wie hoch ihre Konzentration und Lebensdauer in der Atmosphäre sind. Je länger ein Treibhausgas sich in der Atmosphäre aufhält umso länger ist auch der Zeitraum, über den es seine Klimawirkung entfalten kann. Dies gilt für Kohlendioxid mit einer Lebensdauer von ca. 120 Jahren, Distickstoffoxid (114 Jahre) und die FCKW (65 bzw. 120 Jahre). Methan dagegen hat eine relativ kurze Lebensdauer von nur zehn Jahren. Die Erwärmungswirkung eines Klimagases über einen bestimmten Zeitraum wird durch den sog. GWP-Wert (Greenhouse Warming Potential) beschrieben. Die Menge eines Treibhausgases mit dem GWP-Wert gewichtet ergibt dann die sog. CO 2-Äquivalent-Menge (CO 2) e. Sie ist eine Maßeinheit, die die Klimaeffekte aller Klimagase zusammenfasst und damit den Einfluss verschiedener Sektoren (Energieerzeugung, Mobilität, Land- und Viehwirtschaft) gleichzeitig auf das Klima abbildet.

Abb. 6: Zeitreihen der atmosphärischen CO 2-Konzentrationen seit 1960 (oben) bzw. seit 2015 (unten) als Monatsmittelwert (Quelle: NOAA Global Monitoring Project 2021). Die Konzentrationen sind angegeben als Mischungsverhältnisse in ppm (parts per million).

Читать дальше

Abb. 5). Der Unterschied wird zurückgeführt auf die gleichzeitig wirkende Abkühlung des Globus durch das anthropogene Aerosol. Hierbei handelt es sich um Schwebteilchen menschlichen Ursprungs wie Ruß, Sulfat-, Nitrat- und organische Teilchen, die aus Verbrennungsprozessen (Wald- und Buschfeuer, Automobil- und Luftverkehr, Schifffahrt) sowie in Landwirtschaft und Industrie oder bei der Energiegewinnung entstehen.

Abb. 5). Der Unterschied wird zurückgeführt auf die gleichzeitig wirkende Abkühlung des Globus durch das anthropogene Aerosol. Hierbei handelt es sich um Schwebteilchen menschlichen Ursprungs wie Ruß, Sulfat-, Nitrat- und organische Teilchen, die aus Verbrennungsprozessen (Wald- und Buschfeuer, Automobil- und Luftverkehr, Schifffahrt) sowie in Landwirtschaft und Industrie oder bei der Energiegewinnung entstehen.