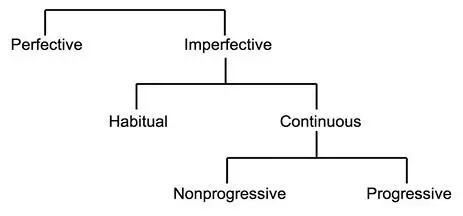

Abb. 1:

Abb. 1:

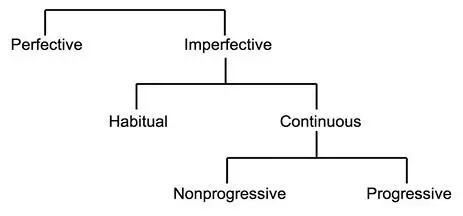

Taxonomie aspektueller Oppositionen (vgl. Comrie 1976: 25)

Die Semantik der Habitualität bezieht sich auf regelmäßige, sich wiederholende Situationen (vgl. Bertinetto/Lenci 2012: 852), die eine charakteristische Eigenschaft einer Zeitspanne wiederspiegeln (vgl. Comrie 1976: 27–28).2 Demnach beschreibt Habitualität eine Situation

which is characteristic of an extended period of time, so extended in fact that the situation referred to is viewed […] as a characteristic feature of a whole period (ebd.).

Die Frage, was eine charakteristische Eigenschaft ist, lässt Comrie offen und verweist darauf, dass es sich dabei um keine linguistische, sondern um eine konzeptuelle Frage handelt. Die Zeitspanne, in welcher die betrachtete Situation wiederholt wird, ist an sich unbegrenzt, weshalb die Einteilung der Habitualität als Subkategorie der Imperfektivität prinzipiell gerechtfertigt ist (vgl. Carlson 2012: 835).

Vom Begriff der Habitualität müssen diejenigen der Generizität und Iterativität abgegrenzt werden. Eine generische Lesart entsteht, wenn der Satz als Subjekt eine generische Nominalphrase besitzt, die sich nicht auf einzelne Individuen oder bestimmte Gruppen von Individuen bezieht, sondern auf die Klasse an sich. Carlson (2012: 830–831) veranschaulicht den Unterschied zwischen einer generischen und einer habituellen Lesart anhand von zwei Beispielsätzen, die ins Deutsche übersetzt wurden und im Folgenden in leicht veränderter Form dargestellt werden. Bezieht sich die Nominalphrase auf einen bestimmten Löwen (= ein einzelnes Individuum, beispielsweise im Tiergarten Schönbrunn), dann entsteht eine habituelle Interpretation (Beispielsatz 6); verweist sie auf die gesamte Spezies der Löwen, kommt dem Satz eine generische Lesart zu (Beispielsatz 7). Wie die beiden Beispielsätze veranschaulichen, wird die jeweilige Interpretation vom Kontext evoziert bzw. erst durch diesen deutlich:

| (6) |

Der Löwe im Tiergarten Schönbrunn brüllt für gewöhnlich. |

| (7) |

Löwen brüllen. |

Iterativität hingegen bezieht sich auf die Wiederholung spezifischer Sachverhalte, die als in sich abgeschlossenes Ganzes betrachtet werden (vgl. Bertinetto/Lenci 2012: 854–860). Man kann das Konzept der Iterativität anhand des folgenden Satzes veranschaulichen:

| (8) |

El lector se levantó, tosió cinco veces y dijo… |

Beim fünfmaligen Husten handelt es sich um einen räumlich und zeitlich spezifischen Sachverhalt, der als begrenzte und in sich abgeschlossene Situation interpretiert wird. Iterativität bezeichnet demnach eine bestimmte Iteration, die in einem begrenzten zeitlichen Rahmen stattfindet. In Sprachen, die über eine aspektuelle Opposition von perfektiv/imperfektiv verfügen, wird die iterative Semantik daher üblicherweise mithilfe von perfektiven Verbformen ausgedrückt (vgl. Salaberry 2008: 49).

In Comries Gliederung wird der habituellen Subkategorie die kontinuative3 gegenübergestellt, welche Comrie (1976: 26) als Imperfektivität, die keine Habitualität ist, definiert. Kontinuität wird überdies in eine progressive und eine nicht progressive Komponente untergliedert, wobei erstere als die Kombination von progressiver und nicht statischer Bedeutung definiert wird (vgl. ebd.: 35). Im Allgemeinen wird eine Situation als progressiv bezeichnet, wenn die entsprechende Handlung zu einem bestimmten (Referenz-)Zeitpunkt als im Verlauf befindlich dargestellt und ihr dynamischer Charakter betont wird (vgl. Bybee/Dahl 1989: 55; Mair 2012: 803–807; für weitere Informationen zum Begriff des Referenzzeitpunktes siehe Kapitel 2.2). Dieser Referenzzeitpunkt kann durativ oder punktuell sein. Wenn eine Sprache über eine entsprechende Progressivperiphrase verfügt, wird Ersteres auch als duratives, Letzteres als fokussierendes Progressiv bezeichnet (vgl. Bertinetto et al. 2000: 527). Im Unterschied zum durativen Progressiv, bei welchem die Handlung während eines länger andauernden Zeitintervalls als im Verlauf befindlich dargestellt wird (z. B. from 2 to 4 ), greift das fokussierende Progressiv einen bestimmten Zeitpunkt heraus (z. B. at 7 p.m. ):

| (9) |

At 7 p.m. I was still working. |

(fokussierend) |

| (10) |

From 2 to 4 I was reading a book. |

(durativ) |

|

(Beispielsätze aus Declerck 2006: 33) |

|

Die Comriesche Definition, dass Progressivität die Kombination von progressiver mit nicht statischer Bedeutung ist, ist insofern problematisch, als sich die Sprachen der Welt dahingehend unterscheiden, in welchen Kontexten bzw. mit welchen Verben eine progressive Form angewandt werden kann (vgl. Bertinetto et al. 2000: 537; Bertinetto 2000: 583–585; Comrie 1976: 35; Mair 2012: 812–813). Bestimmte Verben besitzen die Möglichkeit, sowohl als statisch als auch als dynamisch interpretiert zu werden. Als Beispiel nennt Comrie (1976: 35) die Verwendung der Progressivperiphrase mit Verben der (passiven) Sinneswahrnehmung (en. verbs of inert perception ). Während im Englischen eine Kombination dieser Verben mit einer Progressivperiphrase in den meisten Fällen seltsam klingt, ist dies im Spanischen problemlos möglich:

| (11) |

?I am seeing you there under the table. |

| (12) |

Te estoy viendo debajo de la mesa. |

Trotz solcher sprachspezifischen Unterschiede gilt diese Restriktion bezüglich statischer Prädikate als definitorisches Merkmal von Progressivität (vgl. ebd.: 12; Deo 2012: 165; Mair 2012: 806). Damit unterscheidet sie sich von der kontinuativen Semantik, welcher bezüglich der Kombination mit lexikalischem Aspekt keine Einschränkungen unterliegen (vgl. Comrie 1976: 25; Mair 2012: 806). Darüber hinaus ist bei der Kontinuität der (Referenz-)Zeitpunkt durativ (vgl. García Fernández 2004: 43; Pérez Saldanya 2004: 215–216; Real Academia Española 2009: 1689). Ein Überblick über die beiden gerade besprochenen Semantiken findet sich in Tabelle 3:

|

Progressivität |

Kontinuität |

|

fokalisierend |

durativ |

| Kombination mit lexikalischem Aspekt |

nicht statisch |

nicht statisch |

frei |

| Referenzzeitintervall |

punktuell |

durativ |

durativ |

Tab. 3:

Abgrenzung von Progressivität und Kontinuität

Auch wenn es aus typologischer Sicht sinnvoll erscheinen mag, die Semantiken des progressiven und kontinuativen Aspekts getrennt zu behandeln (vgl. Mair 2012: 806–807), ist eine solche Trennung bei Sprachen, die nicht über unterschiedliche Marker, sondern beispielsweise nur über ein Imperfekt verfügen, schwierig (vgl. Arche 2014: 811). Es sei deshalb an dieser Stelle schon vorweggenommen, dass im empirischen Teil der Arbeit die Restriktionen bezüglich der Kombinierbarkeit mit lexikalischem Aspekt herangezogen werden, um Progressivität und Kontinuität voneinander abzugrenzen. Eine Handlung, die als unbegrenzt betrachtet wird, nicht habituell ist und in Kombination mit nicht statischen Prädikaten auftritt, wird als progressiv bezeichnet; wird sie ausschließlich mit statischen Prädikaten kombiniert, wird von (nicht progressiver) Kontinuität gesprochen.4

2.1.3 Unterscheidung von grammatikalischem und lexikalischem Aspekt

Das Verhältnis von lexikalischem und grammatikalischem Aspekt ist Mittelpunkt zahlreicher Debatten. Vertreter des unidimensionalen Ansatzes nehmen an, dass grammatikalischer und lexikalischer Aspekt auf semantischer Ebene dasselbe ausdrücken (vgl. De Swart 1998; Verkuyl 1972, 1999). Befürworter des bidimensionalen Ansatzes hingegen sind der Meinung, dass lexikalischer und grammatikalischer Aspekt getrennt betrachtet werden müssen und unterschiedliche aspektuelle Informationen kodieren (vgl. Depraetere 1995; Smith 1997, 2012). Im Folgenden wird ein Überblick über die verschiedenen Positionen geliefert.

Читать дальше

Abb. 1:

Abb. 1: