Joseph Neuwirth war einer der bedeutendsten unter meinen väterlichen Vorfahren und wurde in der Familie dementsprechend verehrt. Er hat viel für die Familie meines Vaters getan. In seinem Testament von 1889 bat er seine »geehrten Freunde und Kollegen, Abg. Dr. Ernst von Plener«, den späteren Finanzminister, »und Dr. Guido Freiherr von Sommaruga«, seinen »verwaisten Kindern auf ihrem Lebensweg nach Kräften schützend und fordernd beizustehen«. Überdies sprach er in diesem Testament den »Wunsch aus, dass meinen beiden Schwestern Katharina Kreisky in Kaladey«– meine Großmutter –»und Lina Bratmann (in Iglau Mähren) jener Erziehungsbeitrag für ihre zahlreichen Kinder, welchen sie seit einer langen Reihe von Jahren von mir bezogen haben, in gleicher Weise wie bisher, fortan seitens meiner Kinder zugewendet werde«. Joseph Neuwirth war kein reicher, aber auch kein armer Mann. Er stiftete Legate nicht nur für die sechzehn Kinder seiner Schwestern, sondern auch für das Dienstpersonal sowie für die Armen in Triesch, seinem Geburtsort in Mähren, die Armen in Meran, Obermais, Brünn und Linz.

Bei seiner Bestattung, so verfügte Joseph Neuwirth in seinem Testament, sollte auf »religiöse Zeremonien irgendwelcher Art« verzichtet werden. Weil er konfessionslos war, soll er von Kaiser Franz Joseph einmal aus einer vorgelegten Ministerliste gestrichen worden sein. Man hatte ihn für den Posten des Finanzministers vorgeschlagen. Der Kaiser hörte sich die Vorschläge an, nahm die Mitteilung der Meriten der einzelnen Herren gnädig zur Kenntnis und stellte schließlich die obligatorische Frage nach ihrer Konfession. Fast alle dürften römischkatholisch gewesen sein; beim Finanzminister Joseph Neuwirth stockte der designierte Ministerpräsident einen Augenblick und sagte schließlich: »Konfessionslos.« Der Kaiser horchte auf und soll der Überlieferung zufolge gesagt haben: »Ja, was ist denn das?« Als er die entsprechende Aufklärung erhielt, soll er den Namen ausgestrichen haben mit der Bemerkung: »Da wär’ mir schon lieber, er wär’ ein Jud’.«

Diese kleine Anekdote wurde oft in meiner Familie erzählt. Trotz ihrer Neigung, konfessionslos zu werden, weil das ihrer liberalen und agnostischen Einstellung entsprach, wurden viele Mitglieder meiner Familie aufgrund dieser Anekdote sonderbarerweise religiös. Joseph Neuwirth spricht in seinem Testament daher auch die Hoffnung aus, dass seinen Kindern, die dem römisch-katholischen Glauben angehören, aus dem Umstand, dass er sich »religiöse Zeremonien irgendwelcher Art« ausdrücklich verbittet, keine Probleme erwachsen.

Von der großbürgerlichen Familie Felix habe ich wahrscheinlich die Neigung mitbekommen, ungeachtet meiner politischen Gesinnung jenen Lebensstil beizubehalten, den ich von zu Hause kannte. Die Männer in der Familie Felix waren meist Bonvivants, die Frauen durchwegs sehr noble, intelligente Personen. Ebenso wie die Brüder meines Vaters spielten fast alle Mitglieder der Familie Felix in meinem Leben eine große Rolle.

Das erste Dokument, in dem einer meiner Vorfahren erwähnt wird, stammt aus dem Jahre 1694. Es ist ein Empfehlungsschreiben der Reichsgräfin Zierotin für ihren Bader Felix Sachs – ein Zuname, der später nicht mehr auftaucht. Nachdem Felix Sachs acht Jahre unter ihrer Herrschaft gearbeitet hatte, wollte er sein Glück offenbar anderswo suchen und bat um ein Zeugnis.

Sowohl mein Urgroßvater als auch mein Großvater waren sehr unternehmerische Leute und haben das Neue stets sofort erfasst. Mein Großvater, Moritz Felix, der ein knorriger, sehr selbstbewusster Mann gewesen sein muss, machte aus der Spiritusbrennerei eine Likörfabrik und errichtete außerdem eine Konservenfabrik in Znaim.

Das tschechischsprachige Trebitsch war ein schönes Städtchen in Mähren, das zu meiner Zeit 13.000 Einwohner zählte. An einem dieser ungeheuer großen Plätze, wie es sie nur im alten Österreich gegeben hat, besaß die Familie seit vielen Generationen ein stattliches Haus. Während mir die deutschen Städte im Kern immer als etwas eng erschienen, hatte man in Böhmen und Mähren den Eindruck, dass alle Bürger um den zentralen Platz herum lebten, was ursprünglich bei der Anlage solcher Plätze vielleicht auch beabsichtigt gewesen ist. Im Haus der Familie Felix in Trebitsch verlebte ich den Großteil meiner Ferien, und es war für mich sehr schmerzlich, als das Haus nach dem Krieg von der tschechischen Regierung in brutaler Weise erst zur städtischen Wasserverwaltung umfunktioniert und in den Siebzigerjahren schließlich weggerissen wurde. Seither habe ich mich geweigert, jemals wieder nach Trebitsch zu fahren. Denn seitdem es das Haus nicht mehr gibt, sind die schönsten Erinnerungen aus meiner Kindheit und Jugend verloren.

Das großelterliche Haus lag im Herzen der Stadt und direkt neben dem Rathaus, was eine gewaltige Ausnahme darstellte, denn die Juden wohnten in der Regel in eigenen Vierteln außerhalb der Stadtmauern. Die Judenstadt von Trebitsch lag auf der anderen Seite der Iglau. Oberhalb der Judenstadt lag das Schloss der Grafen Waldstein. Man musste also durch die Judenstadt zum Schloss hinauf, und ich erinnere mich sehr gut an diesen Weg, weil ich dort oben immer Tennis spielte. Eine alte Gräfin Waldstein hat mir einmal erzählt, dass ihr Vater Leute auf einem Turm postiert hatte, die ihm mitteilen mussten, wann mein Großvater sein Haus verließ. Dann hat sich der Graf aufgemacht, um ihm zufällig zu begegnen, weil er wissen wollte, wie die Kurse an der Börse in Prag notierten.

Aus Trebitsch stammt auch der berühmte Schuhkönig Bat’a, der in meiner Familie eine gewisse Rolle spielte, weil man an seinem ersten großen wirtschaftlichen Erfolg nicht ganz unbeteiligt gewesen war. Bat’a stellte damals Hausschuhe vom Fließband her; die Patschen bestanden aus einem besonderen Wollgemisch und hatten eine Ledersohle. Die Idee war völlig neu, und niemand wollte dem Bat’a das Leder für die Sohlen kreditieren.

Schließlich hat der Mann der ältesten Schwester meiner Mutter, der eine große Lederfabrik in Znaim besaß, das Material zur Verfügung gestellt. Der Schuhkönig, der später ganz Zlín beherrschte und heute überall auf der Welt Schuhfabriken besitzt, hat meinem Onkel diese Geste nie vergessen und dieses bestimmte Leder immer bei ihm bestellt.

Zlín war ein amerikanisches Wunder mitten in Mähren. Im Warenhaus der Stadt, das ebenfalls Bat’a gehörte, konnte man von der Wiege bis zum Sarg alles bestellen. In der Haupthalle hing das Flugzeug, mit dem Tomás Bat’a abgestürzt ist. Die Lehrlinge bei Bat’a wurden in Massen aus den Dörfern des Balkans geholt – man kaufte sie ihren Eltern sozusagen ab – und in riesigen Schlafsälen untergebracht. In der Früh mussten sie sehr zeitig raus und zwecks moralischer Aufrüstung in Reih und Glied singend durch die Straßen Zlíns ziehen, Gott preisend und Bat’a als seinen Propheten. Auch die Mauern der Stadt waren mit Bat’afrommen Sprüchen verziert. Wahrscheinlich gab es in Zlín keine einzige Wand, an der man ein anders lautendes oder gar kritisches Plakat hätte anbringen können.

Als ich mir im Sommer 1933 diese sonderbare Stadt etwas genauer anschauen wollte – natürlich war das Hotel, in dem ich wohnte, ein Bat’a-Hotel –, wurde ich höflich, aber energisch veranlasst, Zlín binnen 48 Stunden zu verlassen, weil ich unfreundliche Artikel über den Bat’a-Konzern geschrieben und darin die raffinierten Ausbeutungsmethoden geschildert hatte, die an den Lehrlingen praktiziert wurden. In der tschechoslowakischen Demokratie besaß der Schuhkönig Bat’a sein eigenes Königreich.

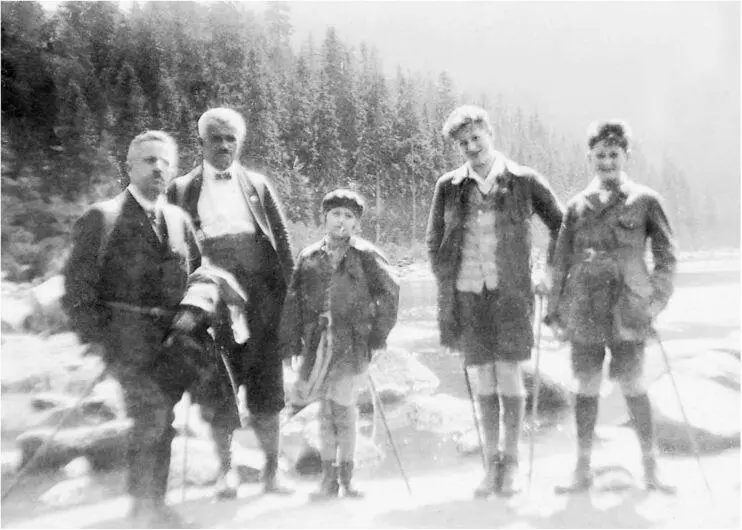

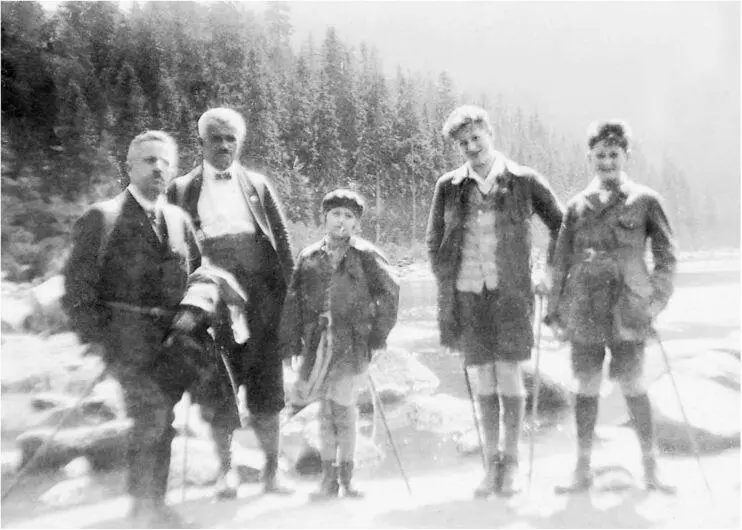

Blick auf eine versunkene Welt: Bruno Kreisky mit Onkel Rudolf Kreisky, dessen Kindern Artur und Anka und dem Leiter des böhmischen Konsumvereins auf einer Wanderung im Böhmerwald.

Читать дальше