Abends war dann der Erntetanz. Schnitterinnen und Schnitter tanzten auf dem Kirmesplatz. Auf dem Tisch stand ein ährengeschmückter Erntekorb, in dem die größten Früchte aus dem Bauerngarten und vom Feld lagen. Zur Suppe und zum Fleisch gab es oft das erste Brot aus dem neuen Getreide, das mit besonderer Ehrfurcht gegessen wurde. Am nächsten Morgen in der Schule wurden Erntelieder gesungen und Erntegedichte vorgetragen.

Vom „Korekaschde“ und dem „Kaffeeblech“

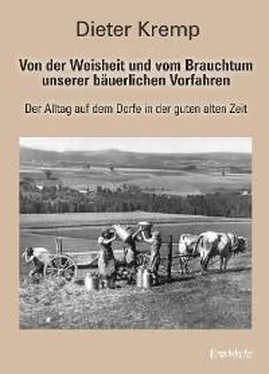

Schöne Erinnerungen habe ich heute noch an die Roggenernte, die früher an Jakobi, dem „Jokkobstag“ (15. Jul) begann. Mit kühnem Schwung mähte der Altbauer den ersten „Gönn“ an. Mit der frischgedengelten Sense, dem „Korereff“, schritt der Schnitter durch das Ährenfeld und andere Mäher folgten. Die goldenen Halme mit den reifen Ähren fielen zu Boden. Die Schnitterinnen in gebückter Haltung – wie immer in ihren hellen Kopftüchern als Schutz gegen die stechende Sonne – nahmen mit den Sicheln die Halme auf, derweil knoteten andere schon die Kornseile. Drei Halmbündel oder „Halmdecken“ ergaben eine Garbe. Diese wurde so fest verschnürt, dass keiner mehr seinen Finger unter das Seil zwängen konnte.

Und dann wurden die Garben zu einem „Korekaschde“ (Kornkasten) zusammengestellt, zehn an der Zahl. In die Mitte wurde der „bock“ gesetzt, die stärkste Garbe, die die acht anderen drum herum zu stützen hatte. Mit kräftigen Handschlägen spreizten sie die Ähren der zehnten Garbe und stülpten sie als „Hut“ darüber, um das „Koreheisje“ (Kornhäuschen) gegen Regen zu schützen.

Die „Korekaschde“ waren für uns Kinder ein beliebtes „Spielhäuschen“. Nach der Arbeit brachte die Bäuerin das „Kaffeeblech“ mit Malzkaffee, der von „Ziggorie“ geschwärzt war. Darauf hatten die Mägde schon ungeduldig gewartet. Die kurze Kaffeepause war das Schönste bei der Kornernte. Wie war das einst mit dem „Zichorienkaffee“, dem Standartgetränk der deutschen Küche? Die Älteren unter uns erinnern sich gerne an „Ziggorie“, wie die Kaffee-Essenz im Volksmund genannt wurde. Unter dem Markennamen „Pfeifer-Diller“ kam er in den Handel, war zusammen mit Kneipp-Malzkaffee stets gefragt. „Ziggorie“ als Kaffeezusatz gab dem Malzkaffee die schwarze Farbe und den Kaffeegeschmack. In einem Kriegskochbuch aus dem Jahre 1722 wird ein Hofgärtner Timme in Thüringen als Erfinder des Zichorienkaffees erwähnt. Friedrich der Große förderte die Verwertung der Zichorienpflanze für Kaffee, daher auch die Bezeichnung „Preußischer Kaffee“. Beim Rösten der zerkleinerten Zichorienwurzeln entwickelt sich ein Öl, das an Kaffee erinnert. Nach dem Erkalten kann man die gerösteten Wurzeln wie Kaffeebohnen verwenden.

Im zweiten Weltkrieg hat meine Urgroßmutter den Zichorienkaffee selbst hergestellt. Dazu sammelte sie die Wurzeln der Kaffeepflanze im Herbst. Sie wurden von ihr zerkleinert, getrocknet und dann geröstet; sie bewahrte sie das ganze Jahr über in Kaffeedosen auf. Damals kannte auf dem Dorf jeder die Pflanze, die als blau blühende Wegwarte an Straßen- und Wegrändern wächst und von Juli bis September blüht. Aber auch in der Volksmedizin hat meine Urgroßmutter die Wegwarte noch verwendet, die sie auch „Wegelagerer“, „Blaue Distel“ und eben „Kaffeewurz“ nannte. Den Tee als Abkochung der Wurzel nahm sie bei Gallenleiden. Aus den frischen Wegwarteblüten stellte sie ein gesundes Kräutergelee her. Dazu ein altes Rezept meiner Urgroßmutter:

Die blauen Blüten werden zerschnitten, zerstoßen und mit drei Teilen Zucker vermischt. Sobald sich der Zucker aufgelöst hat, wird alles durch ein Tuch filtriert und in Honiggläser abgefüllt. Man kann’s kaum glauben, doch es trifft zu: Der rotblättrige, knusprig frisch schmeckende Radicchio stammt von der blaublütigen Wegwarte ab.

Bevor nun das Korn eingefahren werden konnte, musste man eine ganze Woche lang sonnige Tage haben. Sowie der Roggen in „Kaschde“ stand, gingen die Binderinnen bei Tagesanbruch zum Nachharken. Das wurde stets im Tau vor Sonnenaufgang gemacht. Beim Einfahren des Roggens wurde gewartet, bis der Morgentau sich aufgelöst hatte. Dagegen wurde das letzte Fuder erst am späten Abend ins Scheunentor gefahren.

Meine Eltern waren recht arm, sodass sich meine Mutter als „Magd verdingte“, um ein kleines Zubrot für ihre Familie zu verdienen. Sie arbeitete am Nachmittag beim reichsten Bauern des Dorfes; das war „Nauhausersch Peter“. Kaum zu glauben, was sich dann dort ereignete: 1944 kam eine junge Polin als Kriegsdeportierte auf „Nauhausersch“ Bauernhof. Sie musste dort hart arbeiten, aber es gefiel ihr dort. „Perersch“ Bauer hatte ein Auge auf sie geworfen, und zwei Jahre nach Kriegsende wurden beide ein Paar. Es war eine sehr glückliche Ehe, aus der fünf Kinder entsprossen.

Die erste und die letzte Garbe

Kultische Erntefeste sind so alt wie der Ackerbau. In der Bibel ist es Kain, der Ackermann, der „Gott Opfer brachte von den Früchten des Feldes“. Als der Mensch vor drei – oder viertausend Jahren bei uns sesshaft wurde, war dies nur möglich durch Bearbeitung und Bepflanzung der Scholle.

Auch die heidnischen Erntefeste unserer Vorfahren, Kelten und Germanen, schlossen kultische Opfer an Früchten des Feldes für ihre Götter ein: Baldur, der Gott des Lichts, der Frühlingsgott, der Gott der Fruchtbarkeit, stand bei den Germanen in besonderem Ansehen.

Erntefeste wurden in der Zeit, als noch 80 Prozent unserer Bevölkerung auf dem Lande lebte, als jeder Erwachsene und jedes Kind bei der Ernte mit eingespannt wurden, und vor allem eine gute Ernte als gnädiges Geschenk des Himmels betrachtet hat und nicht von einer wissenschaftlich und technisch abgesicherten Landwirtschaft fast als selbstverständlich betrachtet wurde, in allem Überschwang gefeiert: zu Beginn der Ernte, während der Ernte und vor allem nach der Ernte.

Der Auszug aufs Feld geschah am ersten Erntetag meist nach einer Frühmesse, bei der die Erntegeräte gesegnet wurden. Vorm ersten Schlag schlugen die Knechte ein Kreuz über ihrer Sense, oder alle haben sich am Feldrand hingekniet, und die älteste Magd hat für alle das Vaterunser und das Glaubensbekenntnis gebetet. Auf jeden Fall entließ der Bauer seine Leute mit einem Segensspruch. In manchen Gegenden marschierten die Schnitter und Schnitterinnen von einem Geiger oder Trommler begleitet aufs Feld.

Die erste Garbe steckte am Pferdegeschirr, die später zuerst gedroschen wurde. Zur Einfahrt wurden Wagen, Leute und Pferde, Peitschen und Hüte mit Bändern und Blumen geschmückt; es wurde gesungen, und oft war diese erste Ernte für die Armen des Dorfes oder der Stadt bestimmt.

Die ersten drei Früchte, Ähren, Beeren, Kartoffeln, Obst, hat man über die Schultern geworfen, hat sie in Kreuzform auf den Boden gelegt, oder hat ein Häuflein in bestimmten Baumstümpfen zurückgelassen: Ernte-Aberglaube! Gaben für die Kornmutter oder einen Waldgeist.

Die letzte Garbe spielte eine ebenso bedeutende Rolle wie die erste: unsere Vorväter glaubten, im Korn wohne ein Dämon, ein unberechenbarer Geist, der bald segens-, bald unheilvoll ins Leben der Menschen wirke. Die Schnitter störten ihn natürlich in seiner Ruhe auf, deshalb musste er von einem im Stück gemähten Feldes ins andere fliehen, bis ihm nur noch die letzte Garbe übrigblieb. In und mit ihr war der Korngeist dann endlich gefangen. In anderen Gegenden folgte man der Sitte, die letzten Ähren nicht zu schneiden, sondern stehenzulassen und so zusammenzubinden, dass sie wie ein Wesen mit Leib, Hals und Kopf aussahen.

Die Kornmutter oder Kornmuhme war eigentlich Frau Holle, Wotans Frau, die als altes Weib mit grauen Haaren, roten Augen und schwarzer Nase die Kinder schreckte, die im Kornfeld Blumen pflückten und dabei das Getreide zertraten. Oder sie stellte als Roggenmuhme die Erdmutter dar, die ihre kostbaren Garben schützt oder als Mittagsfrau darüber wacht, dass alle Schnitter ihre Mittagsruhe halten. So wurde ihr zu Ehren die letzte Garbe als Erntemutter zu einer Figur zusammengebunden, mit Kittel und Schürze bekleidet, möglichst recht dick, weil das Fruchtbarkeit bedeutete: Wunsch und Beschwörung zugleich.

Читать дальше