Der ideologische Ertrag dieser Ableitung kann sich sehen lassen. Der Eigennutz, den kapitalistische Unternehmen verfolgen, ihr „Gewinnstreben“, das der Ökonom als die „Triebfeder des unternehmerischen Handelns“ (ebd.) kennt und schätzt, ist durch sie als Triebkraft einer Wirtschaftstätigkeit geadelt, welche das allgemeine Wohl befördert: Indem sie ihre eigene Bereicherung betreiben, befördern die Eigentümer der Betriebe den Nutzen der Menschheit. Der Gewinn ist ein für alle Mal funktionell verortet als Anreiz, den Wohlstand der Nachfrager zu mehren:

„Im marktwirtschaftlichen Wettbewerb ist der Gewinn eine Vorzugsprämie für Vorzugsleistungen.“ (Ebd.)

Und die Marktwirtschaft ist endgültig als die Wirtschaftsweise erwiesen, in der die Mehrung des allgemeinen Wohlstandes am effizientesten vorankommt, weil in ihr das Bereicherungsinteresse der Privateigentümer der Motor jeder den Wohlstand mehrenden Wirtschaftstätigkeit ist. Ein gesellschaftliches Produktionswesen, das einzig dazu eingerichtet ist, dass seine maßgeblichen Betreiber ihr Privatvermögen vermehren, ist wissenschaftlich erfolgreich als die ultima ratio aller wirtschaftlichen Vernunft beglaubigt. Weil derart der Konkurrenz kapitalistischer Eigentümer die Urvernunft des „ökonomischen Prinzips“ einbeschrieben ist, fallen gegenüber diesem System alternative ‚Wirtschaftsweisen‘ allein schon deswegen hoffnungslos zurück, weil in denen der Profit als Triebfeder des ökonomischen Handelns fehlt:

„Die Einhaltung des Wirtschaftlichkeitsprinzips ist von menschlichem Handeln abhängig. In der zentralen Planwirtschaft wird die Einhaltung des ökonomischen Prinzips nicht belohnt... Darum ist dieses Wirtschaftssystem so ineffizient.“ (I / S. 36)

Wo Wirtschaftlichkeit nicht belohnt wird, da gibt es keine, also muss dort Ineffizienz herrschen. Damit hat der Betriebswirt jenes Wirtschaftssystem fertig auf den Begriff gebracht, welches einmal unter dem Markenzeichen ‚realer Sozialismus‘ in der Sowjetunion zu besichtigen war. Was den Maßstab der Gerechtigkeit hinwiederum anbelangt, räumt er gerne ein, dass der marktwirtschaftliche Wettbewerb auch manche ‚sozialen Probleme‘ mit sich bringt und das goldene Prinzip „Vorzugsprämien für Vorzugsleistungen“ mit erstaunlicher Regelmäßigkeit für eine Verteilung des Produzierten sorgt, bei der die wenigen Reichen reicher und die vielen Armen ärmer werden. Das ändert aber nichts am Prinzip, wenn man nur fest genug daran festhält. Die Experten der „nüchternen“, „praktisch-normativen BWL“, die ihre Normen dem praktisch herrschenden Zweck allen Produzierens entnehmen und „keine Weltverbesserungsambitionen“ hegen, erklären sich in der Frage nach der gerechten Verteilung für unzuständig – und begründen ihre Zurückhaltung mit dem entwaffnenden Argument, dass es sich für sie bei der Marktwirtschaft, zumal einer sozialen, ja schon um die beste aller möglichen Welten handelt und sich daher jede Kritik an ihr verbietet:

„Die Lösung dieses Problems [der Gerechtigkeit] wird dem marktwirtschaftlichen Wettbewerb ... und den flankierenden Regeln des gesetzlichen Ordnungsrahmens ... überlassen.“ (I / S. 8)

Wer immer weshalb und wobei auch immer sich schlecht bedient sieht durch die Prämien für seine Versuche, im Mitwirken in der Welt der Konkurrenz privater Eigentümer auf seine Kosten zu kommen: Er hat sich daran zu halten, dass in einer Wirtschaft, die sich nach dem Markt nennt, der Markt zusammen mit dem Staat, der ihn flankiert, auch die Instanz aller Gerechtigkeit ist – was immer das für ihn und alle anderen praktisch bedeutet.

1)Es ist ja nicht so, dass der Wirtschaftsfachmann da keine Unterschiede kennen würde; z.B. zwischen einer Marktwirtschaft und dem, was er ‚Zentralverwaltungswirtschaft‘ nennt. Er kennt sogar, was im Zusammenhang mit dem Knappheitstheorem extra bemerkenswert ist, die moderne „Überflussgesellschaft (in westlichen Industriestaaten)“ (II / S. 370).

2)Ein paar Bemerkungen zu den Argumenten, mit denen sich die ‚verhaltenswissenschaftlich orientierte BWL‘ kritisch von der ‚betriebswirtschaftlichen Standardlehre‘ absetzt und sich als eigene Schule begründet, finden sich in einem Anhang am Ende unserer Schrift.

3)Ausgerechnet die akademischen Moral- und Gottesfans verfügen da nämlich „über das bessere wissenschaftliche [!] Rüstzeug zur Problemanalyse“ und können deshalb „effizientere Lösungen herbeiführen“ (I / S. 12).

4)Dies trifft insbesondere auch für das in den Diensten der Betriebe stehende Personal zu, das die Unternehmer beim Fahnden nach Kostensenkungspotentialen, die es auszuschöpfen gilt, bekanntermaßen ja immer zuerst ins Auge fassen: Die Behandlung, die die Leute als Kostenfaktor erfahren, aus dem möglichst viel Leistung herauszuholen ist, bestimmt, was aus den Bedürfnissen der lohnarbeitenden Menschheit und deren Befriedigung wird. Was die Betriebe mit dem Ziel der Kostenreduktion auf dem Feld der Bewirtschaftung des Faktors Arbeit veranstalten, beliebt die BWL mit „strikter Anwendung des ökonomischen Prinzips“ zu umschreiben. Sie demonstriert damit eindrucksvoll, was sich mit der Abstraktion ‚ökonomisches Handeln‘ oder ‚effizientes Wirtschaften‘ alles anstellen lässt: Man muss nur absichtsvoll unter den Tisch fallen lassen, dass es in Sachen Effizienz schon ein wenig darauf ankommt, was da möglichst effizient vorangebracht werden soll, und schon spielt es gar keine Rolle mehr, ob Unternehmer zum Zwecke der Senkung ihrer Kosten bemüht sind, möglichst viel herauszuholen aus denjenigen, die sie als Faktor Arbeit für die Mehrung ihres Kapitalvermögens antreten lassen, oder ob sie zum Nutzen der bedürftigen Menschheit eine optimale Güterproduktion ins Werk setzen.

© 2018 GegenStandpunkt Verlag

II. Die BWL scheitert an der Erklärung des Gewinns, um dessen Maximierung sich ihre sämtlichen Erkenntnisse drehen

Der Einstieg in die Betriebswirtschaftslehre und die scheinhafte Begründung der Nützlichkeit des ‚Gewinnprinzips‘ gehen auch auf kurzem Wege. Dabei kommt zugleich der harte Kern der betriebswirtschaftlichen Produktionstheorie auf die Welt. Ein Merksatz definiert, was der Grundsatz der „Wirtschaftlichkeit“ beim Wirtschaften bedeutet:

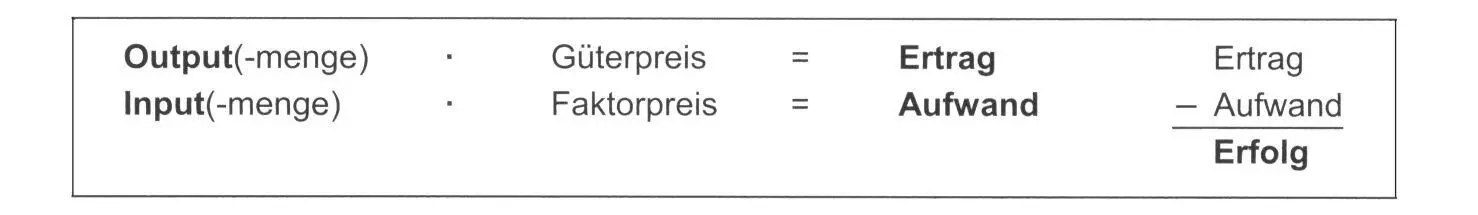

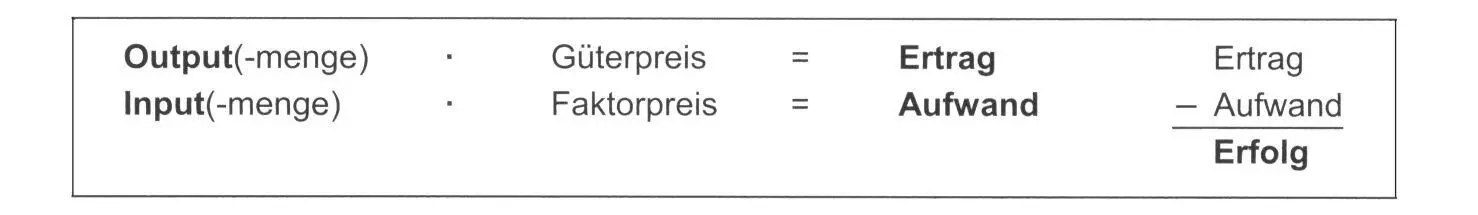

„Das ökonomische Prinzip verlangt, das Verhältnis aus Produktionsergebnis (Output, Ertrag) und Produktionseinsatz (Input, Aufwand) zu optimieren.“ (I / S. 34)

Wie die zwei Klammern signalisieren, weiß der Betriebswirt um die Doppelnatur des Produktionsergebnisses bzw. -einsatzes in der Marktwirtschaft; er unterscheidet die stofflich-materielle von der wertbestimmten Qualität der Produktionsmittel und -resultate. Und er weiß, dass der „Erfolg“ sich hierzulande an den preisbestimmten Größen bemisst, die er deshalb eigens fett in seinen Kasten druckt:

(Ebd., Abb. 7)

Interessant ist jedoch das Beispiel, an dem der Gelehrte sein „ökonomisches Prinzip“ kindgemäß erläutert. Er kennt – oder genauer: es „begegnet uns das ökonomische Prinzip ... in drei Erscheinungsformen“ (ebd.). Die beiden ersten gehen so:

„Nach dem ökonomischen Prinzip geht es z.B. darum, die Heiztechnik so zu gestalten, dass (bei vorgegebener Raumtemperatur) mit einem gegebenen Heizöleinsatz ein möglichst großer Raum beheizt werden kann (Maximumsprinzip). Stattdessen kann es auch darum gehen, einen vorgegebenen Raum mit dem geringstmöglichen Heizöleinsatz (auf eine bestimmte Temperatur) zu erwärmen (Minimumsprinzip).“ (Ebd.)

Hier ist man in der Welt der Heizungstechnik, für die der Unterschied zwischen Maximum und Minimum insofern ziemlich gleichgültig ist, als es so oder so um den Wirkungsgrad des Heizöleinsatzes geht. Zwischen ‚Input‘ und ‚Output‘ finden ein Verbrennungsprozess und eine Wärmeleitung ins zu beheizende Zimmer statt. Deren Effizienz lässt sich berechnen, nämlich als Umsetzung des Energiepotentials einer Heizölmenge in einen Temperaturanstieg im beheizten Raum; auch lässt sich dafür sorgen, dass möglichst wenig von der verbrauchten Energie verlorengeht; und über die Vermeidung von Verlusten freuen sich Techniker und Raumbenutzer – ein schöner Erfolg. Das ist aber nicht der, um den es dem Betriebswirt geht. Der kennt eine dritte „Erscheinungsform“ effizienten Heizens:

Читать дальше