1 ...6 7 8 10 11 12 ...16 Allzu oft wird dabei vergessen, dass auch die sogenannte „atlantische Bronzezeit“ Jahrhunderte zuvor kunsthandwerkliche Hervorbringungen von hervorragender Qualität und höchstem ästhetischen Anspruch vorweisen konnte, die in Schatzfunden, wie dem aus Caldas de Reyes (Pontevedra) [Abb. 6] oder dem weit von seiner wahrscheinlich nordwesthispanischen Entstehungsregion gefundenen Schatz von Villena (Alicante) manifestiert sind und auf einen hohen Stand metallurgischer und toreutischer Kompetenz wie auch auf eine entwickelte gesellschaftliche Hierarchie schließen lassen, die sich solche Preziosen leisten konnte.

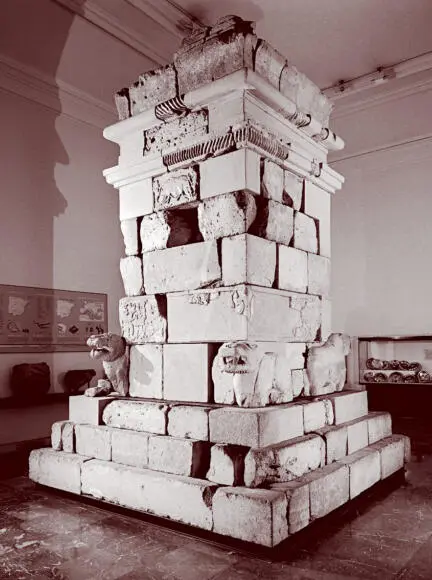

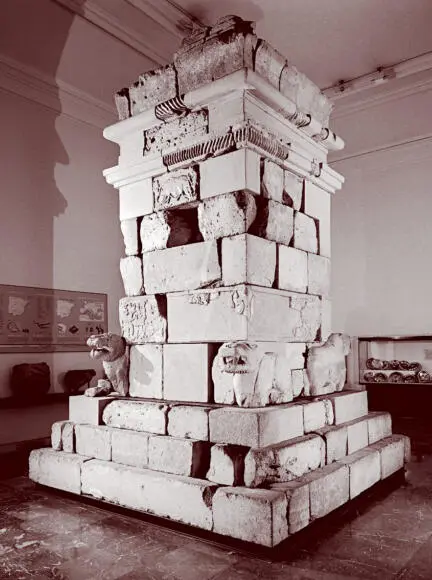

Die geradezu inflationäre Verwendung des Begriffs „tartessisch“ besonders in der spanischen Forschung führt seit geraumer Zeit zu erheblichen Verständnisschwierigkeiten und bedarf darum einer Klarstellung. Die Bezeichnungen „Tarschisch“ und später „Tartessos“ sind, wie oben angemerkt, die phoinikische bzw. griechische Adaptation einer einheimischen Selbstbezeichnung, die später in einer Asarhaddon-Inschrift als Tarsisi , im altlateinischen Tarseiom = Tarseiorum des zweiten römisch-karthagischen Vertrags von 348 v. Chr., in den Stammesnamen Turdetani, Turduli , in der Regionalbezeichnung Turta sowie in der hellenistisch-punischen Bezeichnung Thersitai für die Bewohner von Tarschisch wiederkehrt. Die Bezeichnung „tartessisch“ entstammt der Fiktion Schultens und sollte umso weniger verwendet werden als sie allzu oft adjektivisch zu der phoinikisch/punischen Bezeichnung Tarschisch für das spätere punische Einflussgebiet auf der Iberischen Halbinsel bis zum terminus Tartesiorum im Osten gestellt wird ( Ora marit . 462 f.) [s. Abb. 9]. Das macht scheinbar allen Raum zwischen Südportugal und dem Cabo de la Nao „tartessisch“ und legitimiert damit quasi Schultens Missverständnis von einem „tartessischen Großreich“, während der reale TRT/TRS -Raum wesentlich kleiner war. Groß hingegen war die kulturelle Ausstrahlung des phoinikischen und griechischen Kultureinflusses auf diese gesamte Zone und darüber hinaus. Diese ist jedoch nicht „tartessisch“, sondern sollte als „orientalisiert“ bzw. „orientalisierend“ und später als westphoinikisch–karthagisch dominiert bezeichnet werden. „Orientalisierend“, weil das einheimische Kunsthandwerk wesentliche Techniken und Stilmerkmale, aber auch ideologische und möglicherweise mythisch-religiöse Motive von ostmediterranen Vorbildern übernahm. Die spätere südiberisch-turdetanische Kulturentwicklung insgesamt basiert weitgehend auf diesem Einfluss und seiner Perzeption, wofür der Grabturm von Pozomoro [Abb. 7] ein faszinierendes Beispiel bietet. Gleichzeitig bergen die vielfältigen auf uns gekommenen Zeugnisse für die Altertumsforschung die große Gefahr falscher Historisierung von Mythen und vordergründig-naiver Interpretation von Quellen, deren Zielsetzung und Glaubwürdigkeit selten oder unzureichend hinterfragt werden. Dafür bietet die vor einigen Jahren von einem namhaften spanischen Prähistoriker behauptete Existenz einer „tartessischen Literatur“ ein warnendes Beispiel. Strabon (3,1.6) berichtet, dass die Turdetaner, die er für die „weisesten aller Iberer“ hält, eine eigene Schrift besäßen, ferner Chroniken und Poesie aus alter Zeit sowie Gesetze in Versform, die 6.000 Jahre alt seien. Nun befand sich die Iberische Halbinsel in dieser Zeit erst im entwickelten Mesolithikum. Ackerbau und Viehzucht sind noch nicht erfunden und die Entwicklung zur einer TRT/TRS – Gesellschaft liegt in weiter Zukunft. Um 600 v. Chr. dagegen wären kulturelle Phänomene wie Musik, Rezitation, Tanz gut vorstellbar; es gibt auch frühe südiberische Schriftzeugnisse. Eine im eigentlichen Sinne „tartessische Literatur“, die sich aus der zitierten Strabon-Stelle, der archäologisch erwiesenen Existenz von Musikinstrumenten oder der Relation zwischen einheimischer Plastik und präsumtiv einheimischen Mythen herleiten ließe, gibt es freilich nicht!

Abb. 6 Der frühbronzezeitliche Schatzfund von Caldas de Reyes (Pontevedra): Trinkgefäße, Kamm, Torques (?), Ringgeld (?) aus Gold.

Hierhin gehört auch – im Vorgriff auf später Auszuführendes – die Erledigung des von Schulten konstruierten und bis heute in der spanischen Forschung virulenten „Endes von Tartessos“. Es gibt sowenig ein „Ende von Tartessos“ wie es ein „tartessisches Modell“ oder gar eine „Krise des tartessischen Modells“ gibt (Celestino Pérez 2011 – 12, 302). Was archäologisch tatsächlich beobachtet werden konnte, ist im 5. Jh. v. Chr. ein Zerstörungshorizont im „orientalisierten“ Süden, welcher, wenn er nicht Folge innerer Zwistigkeiten unter den einheimischen populi ist, indoeuropäischen raids oder dem Einfluss des sich gegen Ende des 6. Jhs. v. Chr. zunehmend in Tarschisch engagierenden Karthago zuzuschreiben sein dürfte – davon später.

Im 7. Jh. v. Chr. – wie gesagt – kommen die Griechen zumeist von den ägäischen Inseln und den Küsten Kleinasiens. Sie können sich aber anscheinend gegen die phoinikische und zunehmend karthagisch-punische Konkurrenz nicht dauerhaft behaupten. Einige Generationen später werden sie von ihrer Gründung Massilia aus nach Süden vorstoßen und die hispanische Ostküste in bescheidenem Maße kolonisieren, mit den küstennahen Iberern Freundschaft schließen und diesen Schrift und handwerkliche Techniken beibringen, was in Plastik und Toreutik zu einzelnen Werken von wunderbarer Schönheit gediehen ist [Abb. 8]. Der griechische Einfluss endete, wo die phoinikisch-punische Kontrolle der südlichen Zone ihm Einhalt gebot: Am bereits mehrfach erwähnten terminus Tartesiorum (s. S. 24), den wir uns an der Südostküste im Raum Los Nietos/Cabo de la Nao zu denken haben. Von dort nach Norden zeigen die epigrafischen Zeugnisse rechtsläufige Schrift. Südlich davon im gesamten punisch kontrollierten Gebiet gibt es den linksläufigen Schrift-Duktus, auf Münzen aus HaGadir (Cádiz) und Malaca bis weit in römische Zeit belegt. Im 6. – 5. Jh. v. Chr. werden griechischer Einfluss von Nordosten und der orientalisierende Kulturstrom von Westen sich im iberischen Raum zwischen Albacete, Jaén und der Mittelmeerküste treffen. Der kulturelle Einfluss vor allem des massaliotischen Griechentums an der hispanischen Ostküste wird dessen reale Präsenz lange überdauern: Die politische Entwicklung, vor allem das Auftreten des aufstrebenden Karthago im südwestmediterranen Raum, machte dem dortigen Griechentum den Garaus; soweit es dort griechische Pflanzstädte gab, verschwinden sie oder gehen im Iberischen auf.

Abb. 7 Das Grabmal von Pozomoro (Albacete) im Rekonstruktionsversuch Martín Almagros. Dieses zerstört aufgefundene Monument ist auf der Halbinsel einzigartig, es vereinigt stilistisch und inhaltlich ostmediterrane und einheimische Elemente und dürfte um 500 v. Chr. für einen regionalen chief angelegt worden sein.

Über dem Zeitraum zwischen der realen phoinikischen Kolonisation in Tarschisch im 8. Jh v. Chr., von der Jesaja spricht, der griechischen Tartessos-Berührung vermutlich im 7. und dem Auftreten der Seemacht Karthago auf der Halbinsel im 6. Jh. v. Chr. liegt ein seltsames Halbdunkel, obgleich es sich um eine Phase entscheidender Veränderungen im Süden und Osten gehandelt haben muss. In dieser Zeit mutiert, vom orientalisierten Tarschisch ausgehend und durch griechische und andere Importe unterstützt, der orientalisierte Kulturraum zum Turdetanisch-Iberischen, wie wir die intensive Rezeption kultureller (auch religiöser) Einflüsse aus dem Osten in Ermangelung einer glücklicheren Bezeichnung nennen müssen. Das Ergebnis ist eine kaum differenzierbare ostmittelmeerisch-einheimische Mélange, zu der Rechteckhäuser und ummauerte stadtartige Siedlungen ebenso gehören wie die Entstehung einer bemerkenswert originellen Großplastik in der oben beschriebenen südöstlichen Konvergenzzone zwischen semitischer und griechischer Einflussnahme. In diese Zeit gehört auch die Entstehung der (linksläufigen) südiberischen Schrift, für die sich vor einiger Zeit eine Art Musteralphabet gefunden hat. Zweifellos ist dies die Zeit lokaler und regionaler Herrschaftsbildungen, von denen die Historiografie erst viel später berichten wird, die sich aber seit geraumer Zeit archäologisch immer deutlicher abzuzeichnen scheinen.

Читать дальше