Zu Zentren der medizinischen Praxis entwickelten sich seit dem 5. Jh. v. Chr. die Asklepiosheiligtümer, welche den Kult des Asklepios mit medizinischer Behandlung der Pilger verbanden. Die Hauptheiligtümer des Heilgottes Asklepios in Griechenland waren Athen, Korinth, Epidauros in der Argolis und Kos, eine Insel im Südosten der Ägäis vor der kleinasiatischen Küste. Das größte Asklepiosheiligtum im Osten lag in Pergamon in Nordwestkleinasien. Der Asklepioskult erfuhr weiteste Verbreitung.

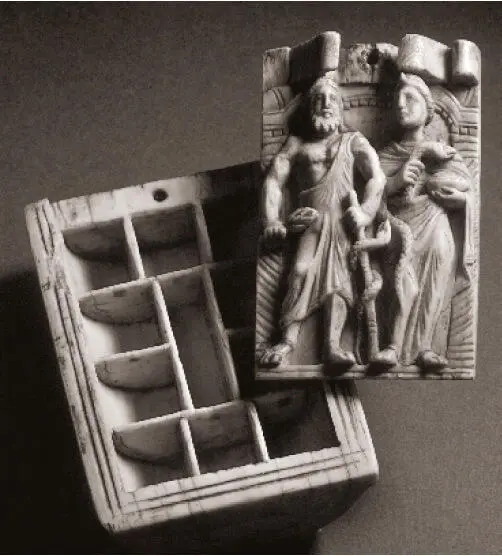

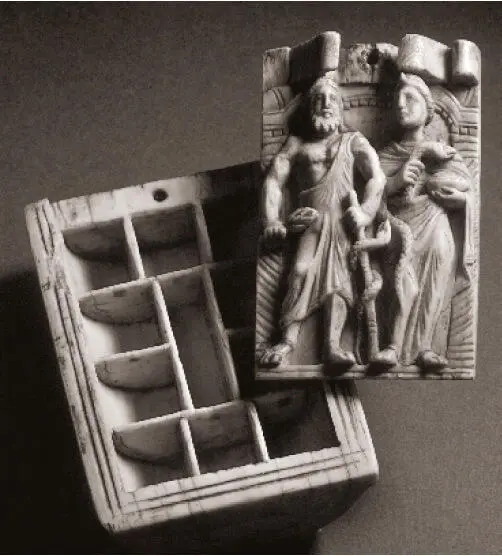

Hygieia, die personifizierte Gesundheit, galt als Tochter des Asklepios (Abb. 3). Ihr Kennzeichen ist ebenfalls die Schlange, welche sie füttert oder hält. Meist lässt sie die Schlange aus einer Milchschale trinken. Die Gestalt der Hygieia erscheint noch später als Asklepios in der antiken Götterwelt und Bildvorstellung. In römischer Zeit wurde Hygieia als Hygia weiter verehrt, ihren Platz in der politischen Welt nahm jedoch ihr römisches Pendant Salus ein, ebenfalls die Person gewordene Gesundheit.

Die Griechen verbanden einen ihrer großen Götter, Apollon, sowohl mit Verderben wie mit Heilung. Apollon sendet zugleich die Pest und beendet sie. Homers Ilias beginnt mit Apollon als gnadenlosem Bogenschützen mit Pestpfeilen, der das griechische Heer heimsucht. Zugleich ist Apollon der Heilgott, der Apollo Medicus der Römer, und galt als der Vater des Asklepios.

Das moderne Arztzeichen ist der Äskulapstab, das Symbol mit der sich um den Stab ringelnden Schlange. Noch häufiger begegnet dem modernen Passanten das Zeichen der Apotheken, die Schlange, die aus einer Schale trinkt. Durch die beiden Symbole des Äskulapstabes als Arztzeichen und der Hygieiaschlange als Apothekenzeichen sind die beiden Heilgötter des Altertums und damit auch die beiden Geschlechter noch heute repräsentiert.

Antike Praxisschilder scheint es nicht gegeben zu haben. Wenn überhaupt, dann hätte man im Altertum freilich den Schröpfkopf gewählt. Dieses Instrument erscheint oft als Beizeichen der Ärzteschaft auf Reliefdarstellungen und Malereien. Mit der Medizingeschichte verbundene Plätze wie die Insel Kos in der Ägäis, die Heimat des Hippokrates und wie Epidauros auf der Peloponnes, der zentrale Ort der Asklepiosverehrung, wählten den Schröpfkopf als Münzzeichen.

Abb. 3 Arzneikästchendeckel. Aesculapius und Hygieia mit ihren Schlangen. Aus Santa Valeria, Sitten, Wallis/Schweiz. Elfenbein. H. 12,4 cm. Um 400 n. Chr. Sitten (Sion), Kantonales Museum MV 153.

Homers kurze, beiläufige Erwähnung von Ärzten als Beruf ist die literarische Bestätigung eines archäologischen Fundes. In einer Grabkammer des Palamidi-Pronoia-Friedhofes von Nauplion in der Argolis (Griechenland) lagen elf Bronzeinstrumente, darunter eine Pinzette und eine lange, schmale Zange. Damit sind schon für das 15. Jh. v. Chr. metallene chirurgische Geräte aktenkundig. Archäologisch fassbare Denkmäler entstanden dann erst wieder im Laufe des 6. und im frühen 5. Jh. v. Chr., in der wegweisenden historischen Epoche der Kriege zwischen Persern und Griechen. Von nun an begegnet man dem Arzt in ganz unterschiedlichen Darstellungsformen, auf bildlich verzierten Grabsteinen, auf Votivobjekten, auf Darstellungen der dekorierten Keramik, als Statue und in Grabinventaren medizinischen Charakters. In der Welt der Kunst war der griechische Arzt ein eigenes Thema.

Der sitzende Mann eines eindrucksvollen Grabreliefs im Antikenmuseum Basel war Arzt, was die beiden Schröpfköpfe oben an der Wand des Hintergrundes verraten. Das Werk, dessen genaue Herkunft man nicht kennt, entstand vermutlich in der Ägäis in den Jahren um 480 v. Chr. Abgesehen von den Schröpfköpfen, die auf der imaginären Rückwand hängend abgebildet sind, gab einst vermutlich eine aufgemalte Inschrift den Beruf des Toten an. Der stattliche Grabstein verrät Wohlstand des Toten und seiner Erben.

Eine andere Kunstform waren Weihegaben an Gottheiten, Votive, welche Motive und Darstellungen der Gottheit, aber auch auf den Weihenden zurückgehende Darstellungen zeigen konnten. Eine solche Weihung an eine nicht genannte Gottheit ist eine 27cm große, runde Marmorscheibe, vermutlich aus Athen, und in die Jahre um 500 v. Chr. gehörend. Die aufgemalte, inzwischen recht verblasste Darstellung zeigt einen auf einem Stuhl sitzenden und nach rechts blickenden bärtigen Mann. Die Inschrift verrät den Beruf:

Dies ist ein Denkmal für die Weisheit des Aineios, des ausgezeichneten Arztes.

In den Jahren des dramatischen Perserkrieges um 480 v. Chr. entstand in Athen ein kleines bemaltes Keramikgefäß, das eine Arztpraxis zeigt (Abb. 3): Der Arzt in der Mitte lässt einen Patienten zur Ader; der Patient steht über dem Blutbecken. Der sitzende ältere Mann rechts davon wurde bereits behandelt; an seinem linken Oberarm erkennt man einen hellen Verband. An der Wand hängen mindestens drei Schröpfköpfe. Passanten und Gäste, darunter ein Zwerg mit einem Hasen, beleben die Szene, die eine wahrhaftig ambulante Behandlung vorführt. Der Hase in der Hand des Zwerges ist ein beliebtes Motiv homoerotischer Werbung. Das bemalte Gefäß ist ein aryballos, ein Salbgefäß für das Öl der Athleten.

Man hat an der Unbärtigkeit des jungen Chirurgen, der den Aderlass ausführt, Anstoß genommen, auch weil der Arzt des Basler Arztreliefs und der Arzt Aineios würdevolle Bärte tragen. Dieser Einwand übersieht jedoch das älteste Arztdenkmal der Griechen überhaupt, eine stehende Figur eines jungen Mannes, einen sog. kuros. Gefunden wurde der noch 1,19 m hohe Marmortorso in der Nähe von Syrakus auf Sizilien, südlich der antiken Stadt Megara Hyblaia. Der Figur fehlen zwar beide Unterschenkel, der gesamte rechte Arm und der Kopf, sie war aber keinesfalls bärtig, sondern stellt nach Art der kuroi einen jungen Mann dar. Die Figur gehört in die Jahre um 550 v. Chr. Die Inschrift ist die älteste Medizinerinschrift Europas; sie ist hinten auf dem rechten Oberschenkel eingeritzt:

(Denkmal des) Sombrotidas, des Arztes, des Sohnes des Mandrokles.

Die Inschrift auf dem Oberschenkel und nicht auf dem Statuensockel lässt den Schluss zu, dass man es mit einem Weihgeschenk an eine Gottheit, nicht aber mit einer Grabstatue zu tun hat.

In den Jahren zwischen 460 und etwa 380/370 v. Chr. lebte der Arzt Hippokrates von der Insel Kos, der Begründer der Medizin als Wissenschaft. In seiner Lebenszeit erfolgte der Aufschwung des Asklepioskultes ebenso wie Athens Aufstieg zur Großmacht und sein tiefer Fall in der Niederlage gegen Spartas Soldaten und Persiens Geld 404 v. Chr. Wir besitzen wenige zeitgenössische Dokumente zum Wirken des Hippokrates; die meisten Zeugnisse stammen aus römischer oder gar erst byzantinischer Zeit, sind also ein halbes oder ein ganzes Jahrtausend von ihm getrennt.

Von den unter seinem Namen laufenden Hippokratischen Schriften (58 Abhandlungen in 73 Büchern), dem Corpus Hippocraticum, stammt nur ein kleiner Teil von ihm selbst. Er war der Begründer der Ärzteschule auf Kos, die das genaue Beobachten des Kranken und seiner Symptome in den Vordergrund stellte. Sein Interesse galt dem Kranken als Gesamtwesen. Die auf Hippokrates zurückgehende Viersäftelehre von den vier Lebenselementen (Blut, Schleim, schwarze Galle, gelbe Galle) hat die europäische Medizin bis zur Renaissance beeinflusst.

Der hippokratische Eid ist nicht wörtlich auf Hippokrates zurückzuführen. Manche Einzelheiten wie die Ablehnung von Euthanasie und Abtreibung deuten auf die Philosophie des Pythagoras von Samos und seiner Schule, obwohl der Eid als Ganzes nicht von den Pythagoräern formuliert wurde. Der Text ist ein nicht datiertes Dokument im Rahmen der Hippokratischen Schriftensammlung (Corpus Hippocraticum). Vor der frühen römischen Kaiserzeit wird er in der antiken Literatur nicht erwähnt; der früheste Hinweis stammt von Scribonius Largus aus der Zeit kurz vor 50 n. Chr.

Читать дальше