Es stellte sich heraus, dass die Induszivilisation Jahrhunderte vor dem Auftauchen der arischen Migranten endete. Hier wäre es schön, eine genaue Zeitangabe zu geben. Doch diese ist zum jetzigen Zeitpunkt noch unmöglich. Der Handelskontakt mit Mesopotamien endete in der frühen Alten Babylonischen Periode, also zwischen ca. 2000 und 1800 v.u.Z. Zu dieser Zeit verschob sich auch der Machtschwerpunkt vom südlichen Seeland Sumers nach Mittelmesopotamien, und der Seehandel verlor überhaupt an Bedeutung. Stattdessen belebte sich der Überlandhandel von Stadt zu Stadt, insbesondere nach dem Iran und Zentralasien, und die Handelsbeziehung nördlich in Richtung der heutigen Türkei und westlich zum Mittelmeer. Die Invasion der Ārya wird auf etwa 1500-1200 v.u.Z. datiert. Im Industal begann der Zerfall der großen Metropolen ungefähr um 1900-1800 v.u.Z.; die Hochkultur als solche scheint um 1750 v.u.Z. untergegangen zu sein. Was in der Zwischenzeit geschah, ist eine Frage, die noch nicht beantwortet werden kann.

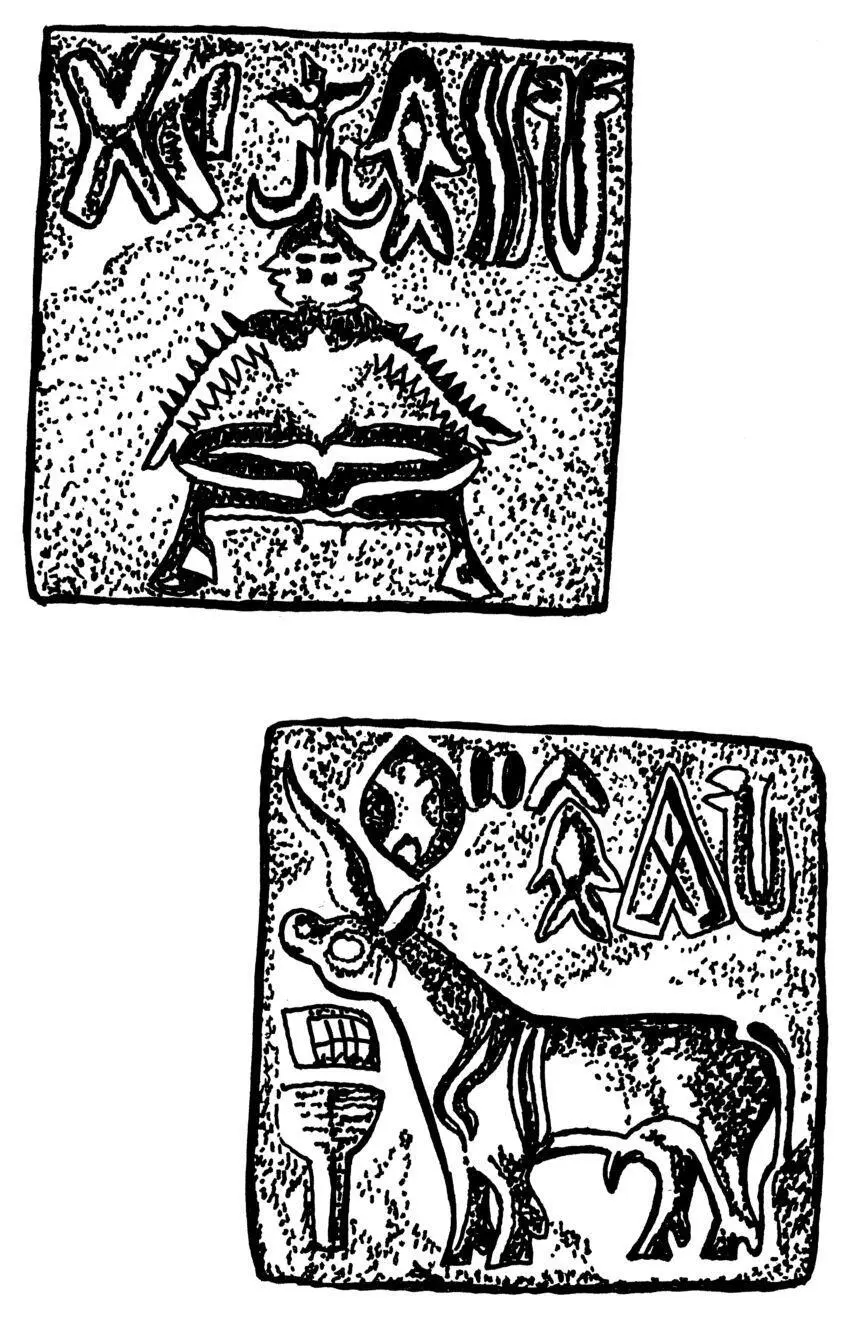

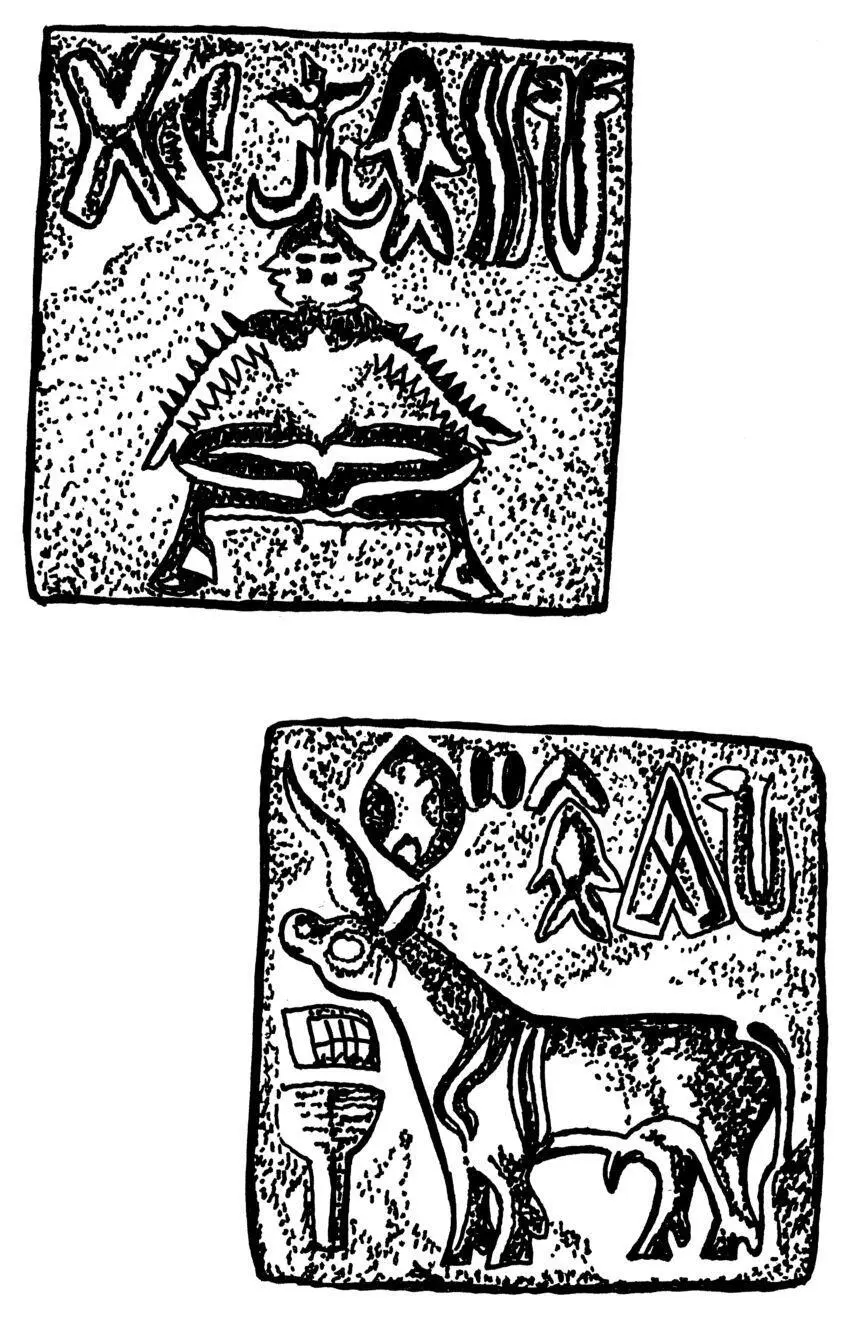

Bild 6

Induskultur, Siegel.

Oben: Eine von mehreren Gottheiten mit drei Köpfen, Mohenjo Daro, 2,65 x 2,7 cm.

Unten: sog. 'Einhorn' und seltsame Gerätschaft, Mohenjo Daro.

Die großen alten Metropolen wurden weder geplündert noch zerstört. Die Einwohner verließen sie und nahmen fast alle nützlichen und schönen Dinge mit, über deren Funde moderne Archäologen froh wären. Was im Industal und seiner Umgebung ausgegraben wird, sind Geisterstädte. Dies bereitet vielen Gelehrten Probleme. Wieso wurden die großen Städte verlassen? Bisher besteht darüber wenig Einigkeit. Es scheint, dass mehrere Einflüsse für den Niedergang verantwortlich waren. Einer davon war die tektonische Aktivität im Himalaya, die Erdbeben und das Austrocknen wichtiger Flüsse (Ghaggar und Hakra) verursachte. Es scheint auch extreme Unregelmäßigkeiten der Niederschläge gegeben zu haben, und manche Städte in der Nähe des Indus könnten überflutet und unter Tonnen von Schlamm begraben worden sein. In anderen Gegenden könnten sich die Flussläufe verändert und von den Siedlungen entfernt haben. Auch wurde das örtliche Klima um 1800 v.u.Z. kälter und der Monsunregen schwächer. Die Städte gingen also unter. Jetzt stellt sich die Frage, warum sie nicht andernorts wieder aufgebaut wurden. Die Industalsiedler hatten das technische Wissen: warum verschwand ihre Kultur so schnell?

Hier besteht die Möglichkeit, dass die Explosion des Vulkans von Thera/ Santorin einen Einfluss hatte: als der Krater um ca. 1644 oder 1629 zerbarst (nach Eiskerndatierungen aus Grönland) setzte eine mehrjährige Verdunklung des Himmels ein. Es wurde nicht völlig finster, doch war der Aschenebel ausreichend, um weltweit schwere Missernten und Hungerkatastrophen auszulösen. Wie bei der wesentlich schwächeren Eruption des Krakatau und des Mount Tambora, kam es zu starken Störungen im Monsun. In manchen Gegenden blieb der Regen völlig aus, in anderen verursachte er unbeschreibliche Überschwemmungen. In dieser Zeit wurden viele Hochkulturen zerstört oder von wandernden Völkern überrannt. In der frühen Bronzezeit waren die Temperaturen noch etwas höher als heute; in der mittleren deutlich kälter. Das Leben wurde rauer, ärmer und gewalttätiger. Gerade diese Zeit von Hunger und Elend kann dazu geführt haben, weitgehende Migrationen zu begünstigen. Vielleicht haben wir hier einen Grund, warum die Ārya ihre (immer noch unbekannte) Heimat verließen und nach Indien hereinströmten. Was immer die Gründe gewesen sein mögen, sie hielten die Bauern im Industal nicht davon ab, weiterhin auf dem Land zu leben. Während die großen Städte verschwanden, wurde eine Anzahl florierender neuer Dörfer gegründet, die sich in den folgenden Jahrhunderten zu kleinen Städten entwickelten. Diese verabschiedeten sich bald von ihrer Vergangenheit. Vorbei war die Zeit der geraden Straßen und großen Plätze, vorbei war es mit standardisierten Ziegeln, Maßen und Gewichten. Jede Siedlung entwickelte eigene Formen und Vorlieben. Als die Ārya nach Indien eindrangen, trafen sie eine analphabetische Bauernkultur an, die nur noch wenig vom Entwicklungsstand der Vergangenheit aufwies. Von den großen Kulturleistungen der Vorzeit wird in den Gesängen der Ārya nichts erwähnt.

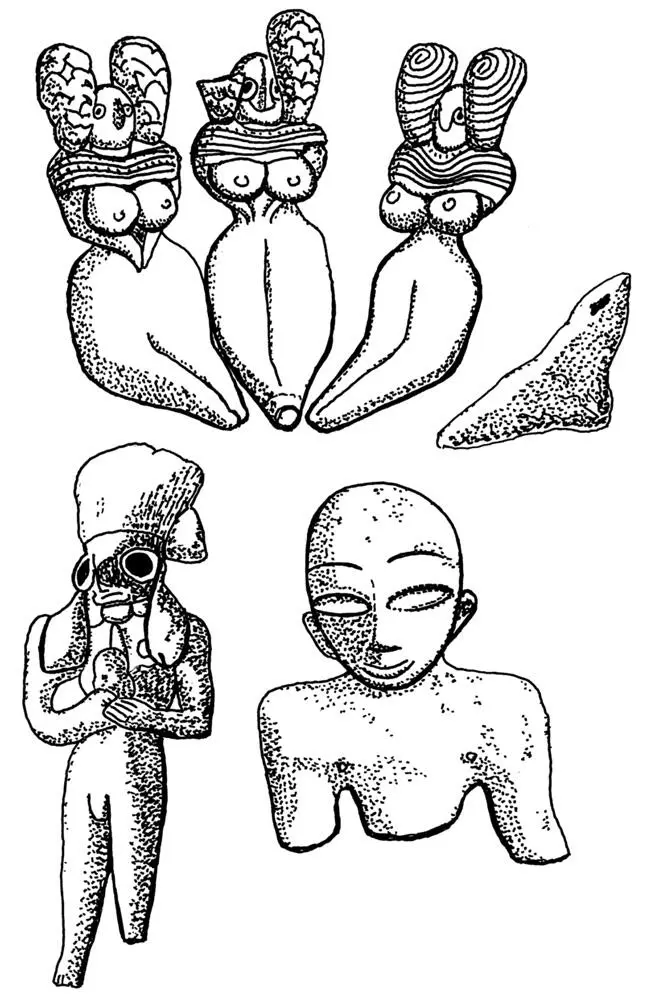

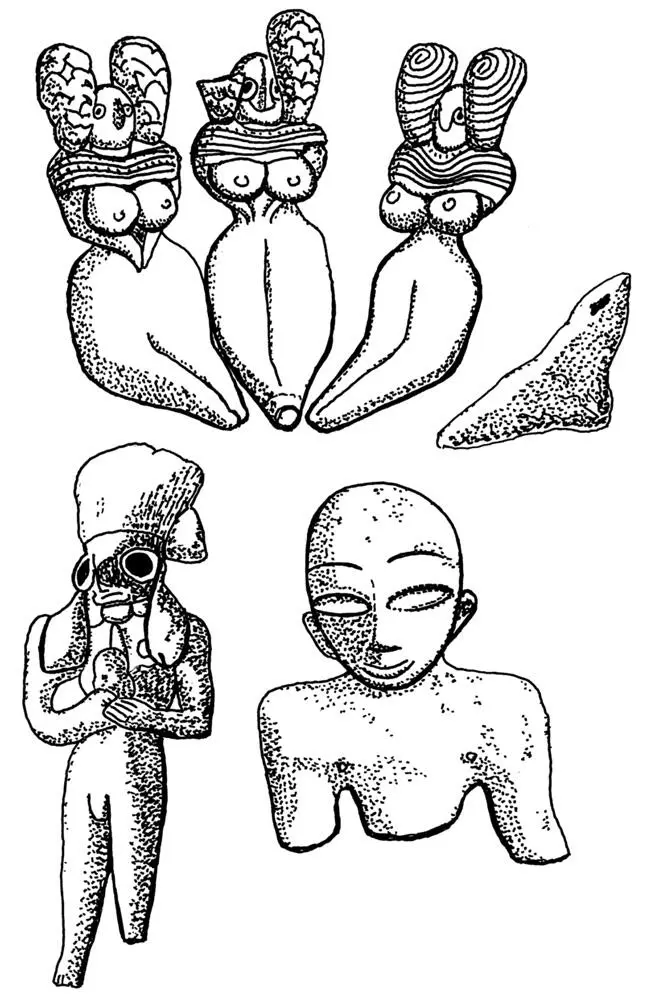

Bild 7

Induskultur – Figurinen von Mehrgarh.

Oben: Drei ausgearbeitete weibliche Figuren mit charakteristischer Kopfbekleidung, abstrakten Gesichtern, großen Brüsten, ohne Genitalien. 3300 – 3000 v.u.Z., Ton, gefunden in einer Abfallgrube

Oben rechts: Das erste Stadium der menschlichen Figurinen. Kein Gesicht, keine Glieder, überhaupt keine Details. Wenn es nicht die Vorstufe einer späteren weiblichen Figurine wäre, würden wir dieses Stück Ton überhaupt nicht als Figurine erkennen. In diesem Stadium sieht das Stück kaum menschlich aus, ganz zu schweigen von einer Gottheit.

Unten links: Männliche Figurine, 2700 – 2600 v.u.Z.

Unten rechts: Männliche Figurine von kahlköpfigem Typus, 2800 – 2700 v.u.Z. Zu der Zeit machten männliche Figurinen einen Anteil von 30 Prozent aus.

Irgendwann zwischen 1500 und 1200 v.u.Z. begannen wandernde Stämme indoeuropäisch sprechender Nomaden Indien zu erobern. Diese Daten sind grob geschätzt – die Chronologie ist sehr unzureichend. Die Eroberer nannten sich selbst Ārya (Edle, Fürsten, Erste) und sie redeten in Sprachen, die einen gemeinsamen Ursprung mit den meisten europäischen Sprachen haben. Wann und wo ihre Wanderung begonnen hatte, ist noch immer umstritten, aber man kann einigermaßen sicher sein, dass sie von Westen her nach Indien kamen, über die Pässe der Suleiman-Berge und durch den Hindukusch ins fruchtbare Punjab.

Diese Migration verlief nicht sehr schnell. Die Ārya lebten vor allem von der Rinderzucht, legten aber gelegentlich eine Pause ein, um ein paar Jahre lang Land zu kultivieren. Ihre lange Reise dürfte Generationen gedauert haben. Dieser Wechsel zwischen Ansässigkeit und Migration war tief im Leben der Ārya verwurzelt. Er hielt auch nach der Ankunft in Indien noch lange an und hatte eine starke Wirkung auf Weltsicht und Religion. Reisen verändert und formt die Kultur. Wenn ganze Stämme Jahr um Jahr unterwegs sind, passen sie sich an die Bedingungen an, indem sie eine mobile und „leichtere“ Art von Kultur entwickeln, die weniger materielle Ausstattung braucht als eine stationäre. Die Ārya kamen mit Wagen und Streitwagen daher, die von Pferden und Rindern gezogen wurden, und die Menge dessen, was sie besitzen und bewegen konnten, wurde durch ihre Transportmöglichkeiten beschränkt. Wenn Siedlungen errichtet wurden, waren diese meist klein und nur für kurze Zeitabschnitte in Gebrauch. Infolgedessen finden Archäologen nur sehr wenige Belege ihres Zuges. Eine typische Art von Töpferwaren wurde an mehreren Orten (üblicherweise Hügelkuppensiedlungen) ausgegraben – langweiliges Zeug aus grauem Ton; nicht viel, was uns etwas über die Werte und Glaubensvorstellungen eines ganzen Volkes sagen könnte. Aufgrund der so schwachen Fundsituation haben in den letzten Jahren etliche national eingestellte indische Professoren die Behauptung aufgestellt, die Invasion der Ārya habe niemals stattgefunden: schon die Industalbewohner wären Indoeuropäer gewesen, und die Urheimat aller Indoeuropäer wäre eben Indien. Diese gewagten Hypothesen wurden von nationalistischen Politikern gefördert und fanden sich zuletzt sogar in den Schulbüchern wieder. Allerdings belegt die Sprachwissenschaft, dass Saṁskṛta keineswegs die älteste indoeuropäische Sprache ist. Viel älter sind die indoeuropäischen Sprachen des anatolischen Hochlands (Hethitisch, Luwisch) und das in China verbreitete Tocharisch. Saṁskṛta ist ungefähr so alt (oder neu) wie Griechisch, Italisch, Germanisch, Keltisch, Baltisch, Slawisch, Armenisch und Indo-Iranisch (Hock und Bryant in Bronkhorst & Deshpande, 2012 : 1-18, 59-83).

Читать дальше