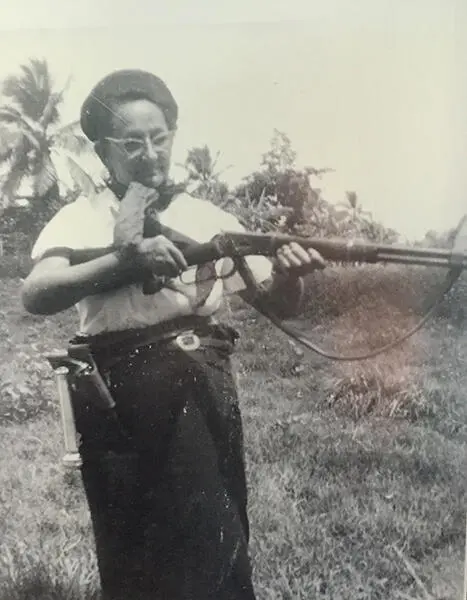

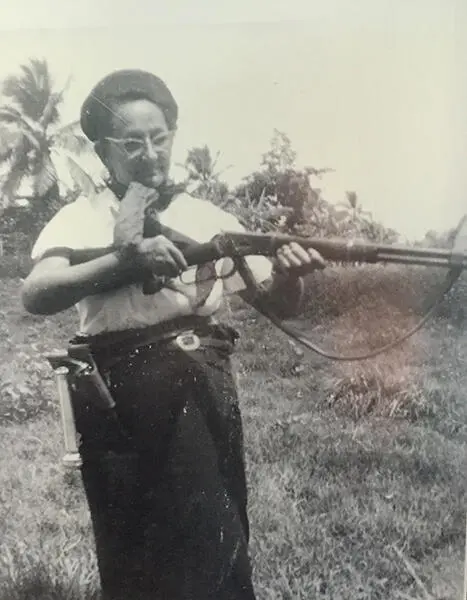

Auch Mutter Lina zeigte sich gerne kämpferisch. Hier 1958 mit Gewehr und Pistole. Birán. Bildquelle: Christa Schmalzried, Elke Bader

Für die drei Castro-Jungens bedeutete dies jedoch zurück nach Birán. Die Aussicht, von nun an sein Dasein auf den Zuckerrohrfeldern der väterlichen Farm fristen zu müssen, gefiel dem damals elfjährigen Fidel überhaupt nicht. Voller Wut über diese Ungerechtigkeit drohte er seinen Eltern: „Ich sagte ihnen, wenn ich nicht mehr in die Schule gehen dürfte, dann würde ich das Haus abfackeln.“ 60

Die Eltern Lina Ruz Gonzales und Ángel Castro. Birán. Bildquelle: Christa Schmalzried, Elke Bader

Ramón blieb auf der Farm und war glücklich darüber. Fidel und Raúl kamen als Internatsschüler auf das Jesuitenkolleg Dolores in Santiago de Cuba. Es galt damals als eines der angesehensten im ganzen Umkreis. Das Kolleg war nur den Söhnen wohlhabender, weißer Familien vorbehalten. Weder Schwarze noch Mestizen waren zugelassen, es herrschte strenge Rassentrennung. Während Raúl die Schule mit dem endlosen „ Beten und der Furcht vor Gott “ 61verabscheute, schien Fidel fasziniert von der Disziplin, dem Charakter und der Unerbittlichkeit des Glaubens der Jesuiten. Dass die spanischen Ordensbrüder allesamt Franco-Anhänger waren, nationalistisch, rechts, rassistisch und reaktionär, bekümmerte zwar den jungen Fidel damals, doch andererseits war er froh, endlich Lehrer gefunden zu haben, die ihn mit Respekt behandelten und die ihn zu fördern wussten: „ Der spanische Jesuit kann einem einen großen Sinn für persönliche Würde einschärfen, ein Ehrgefühl. Er weiß Dinge wie Charakter, Ehrlichkeit, Aufrichtigkeit und Mut einer Person zu würdigen und anzuerkennen. Oder die Fähigkeit, ein Opfer zu bringen. Das sind Werte, die sie begeistern.“ 62

Raúl Castro als kleiner Junge in Uniform. Birán. Bildquelle: Christa Schmalzried, Elke Bader

Noch einmal wechselte er und kam schließlich an die renommierteste Schule auf ganz Kuba, das Jesuitenkolleg Belén in Havanna. Bereits bei seiner Aufnahmeprüfung im Oktober 1941 hinterließ der junge Fidel Castro einen bleibenden Eindruck bei seinen Lehrern, während seine distinguierten Mitschüler aus der Oberklasse den Bauernsohn aus dem als rückständig belächelten Osten eher mit Herablassung behandelten. Doch Castro bewies sich. Im Sport als der beste Baseballspieler des Schulteams, im Unterricht wegen seines enormen fotografischen Gedächtnisses. Er verblüffte alle, da er ganze Buchseiten, die er kurz zuvor gelesen hatte, auswendig wiedergeben konnte.

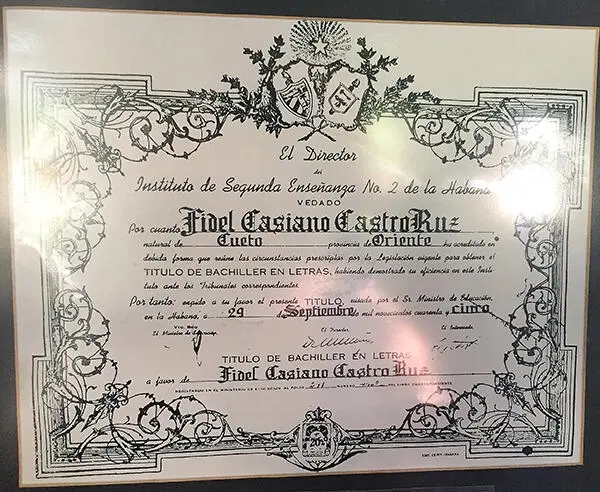

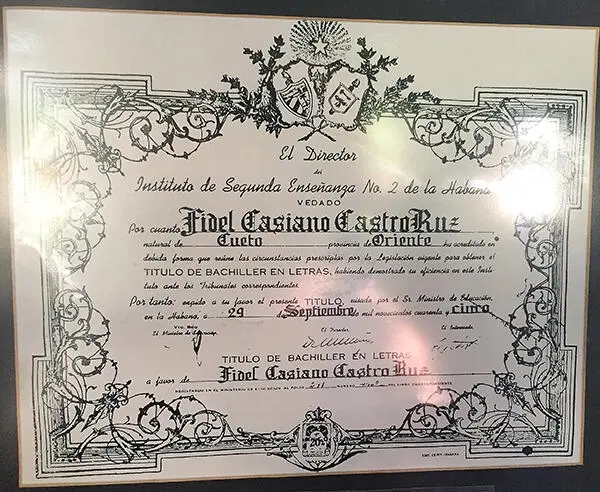

Castro lernte an dieser Schule auch die Schriften José Martís kennen, mit deren Gedankengut er sich bald schon identifizierte. 1945 schaffte er seinen Abschluss als einer der besten Schüler des Internats. Stolz schenkte ihm sein Vater zum bestandenen Abitur ein nagelneues Ford Cabrio. Das Fahren brachte er sich selbst bei.

Bachelor-Diplom Fidel Castros, Havanna, vom 29. September 1945, Birán. Interessant ist hier der zweite Name Fidel Castros, nämlich Casiano. Dies spricht für die These, dass er sich später den Namen „Alejandro“ in Anlehnung an Alexander den Großen selbst gegeben hat (s. Norberto Fuentes, die Autobiographie des Fidel Castro). Bildquelle: Christa Schmalzried, Elke Bader

Kurz darauf schrieb er sich für das Studium der Rechtswissenschaften an der Universität Havanna ein. Und damit begann eine knallharte Lehrzeit, die so gar nichts mit den gängigen Vorstellungen eines Jurastudiums gemein hat. Denn an der Universität glänzten viele Professoren mehr durch Abwesenheit, während Studenten sich gewalttätige Machtkämpfe um die Kontrolle der studentischen Gremien lieferten. Die Universität galt als Sprungbrett in die politische Führung des Landes.

Kapitel 7

Der Don Quijote des Campus

Ihr EPUB-Reader unterstützt keine HTML5 Audio-Tags.

Als Fidel Castro sich an der Universität einschrieb, war der zweite Weltkrieg gerade zu Ende gegangen, im zerstörten Berlin wehte die rote Flagge der Sowjetunion über den Ruinen des Reichstags. Im August 1945 hatten US-amerikanische Atombomben die japanischen Städte Hiroshima und Nagasaki in Schutt und Asche gelegt, Japan kapitulierte. Der „heiße“ Krieg war zu Ende. Dafür standen sich bereits zwei Jahre später die beiden Supermächte USA und Sowjetunion fortan als unerbittliche Feinde gegenüber. Kapitalismus gegen Kommunismus. Ein Wettrüsten im Schatten der Atombombe begann. Propagandaschlachten tobten zwischen den beiden Blöcken. Und der heiße Krieg hatte sich auf die Gebiete der Dritten Welt verlagert.

In jener Zeit drehte sich das Präsidenten-Karussell auf Kuba laufend mit Hilfe US-amerikanischer Interventionen. Wer es zu Reichtum bringen wollte, machte sich zum Dienstleister der amerikanischen wie kubanischen Oligarchen, um mit ihrer Unterstützung den begehrten Posten ergattern zu können.

1944 hatte der bereits 1933 schon einmal kurzzeitig als Präsident amtierende Ramón Grau San Martín, von Beruf Physiologie-Professor, die Wahlen gewonnen – gegen den Batista-Kandidaten. Der vom Volk geschätzte Grau war mit der „ Partido Revolucionario Cubano “, der „ Revolutionären Partei Kubas “ angetreten. Die Partei und ihre Anhänger nannten sich auch „ Auténticos “, die Authentischen, in Anlehnung an den Freiheitskämpfer José Martí. Ganz in dessen Geiste, war Grau vor vier Jahren noch die treibende Kraft hinter der gemeinsam mit Batista erarbeiteten fortschrittlichen Verfassung von 1940 gewesen. Doch nun nahm er auf dem Präsidentensessel Platz, auf dem vorher Batista gesessen hatte und dies bedeutete, mit einer von seinem Vorgänger leergeräumten Staatskasse regieren zu müssen. Unter dem Deckmantel der Ideale Martís, agierte auch die Regierung Grau bald korrupt und erging sich in fragwürdigen Spekulationen. Und nicht nur dies. Sie machte sich auch früh schon zum Handlanger jenes Ungeistes der US-amerikanischen „McCarthy-Ära“ 63, als deren hysterischer Kommunistenhass nach Kuba herüberschwappte. Gewaltsame Übergriffe der Polizei waren an der Tagesordnung.

„ Hier in Kuba wurden unter der Regierung des Professors für Physiologie rechtschaffende kommunistische Arbeiterführer brutal ermordet... “ 64erinnert sich Castro rückblickend im Gespräch mit dem Journalisten Ignacio Ramonet.

Vergleichbar mit den Jahren der 68er-Bewegung in Westeuropa und in den USA, war die Universität damals die Arena, in der die ideologischen Grabenkämpfe zwischen radikal progressiven Bestrebungen und traditionell konservativen Überzeugungen ausgetragen wurden. Absolutheitsansprüche auf der einen, erstarrte autoritäre Strukturen auf der anderen Seite verhärteten die Fronten. Es herrschten Chaos und anarchistische Zustände. Nur mit dem Unterschied, dass an der Universität von Havanna mit Waffen, Drohungen, Intrigen, Verrat und Morden gekämpft wurde. Gangsterbanden terrorisierten den Campus. Am Ende ging es um Kontrolle und Macht, weniger um den Wissenschaftsbetrieb. Den jeweils aussichtsreichsten Studentenführern wurden seitens der Regierung Posten angeboten, sie erhielten Privilegien oder Stipendien. Sie sich gewogen zu machen, hieß sich die Macht durch den rebellischen Nachwuchs zu sichern.

Читать дальше