Diese Überlegung, die erstmalig von Nicholas Kaldor und John R. Hicks angestellt wurde, wartet allerdings noch mit einer – wie manche meinen: zynischen – Pointe auf. Die beiden Ökonomen sind sich nämlich darin einig, dass die Frage, ob die Entschädigung auch gezahlt werden solle, eine Frage der Verteilungsgerechtigkeit sei, zu welcher die Ökonomen als Wissenschaftler nichts zu sagen haben.33 Sie klammerten diesen Aspekt daher aus und betrachteten nur den »potentiellen« Fall. Eine Reform ist nach diesem sogenannten Kaldor-Hicks-Kriterium also auch dann zu begrüßen, wenn sie nur eine potentielle Pareto-Verbesserung bewirkt, diese also theoretisch möglich ist, auch wenn de facto Gewinn und Verlust höchst ungleich verteilt werden und gegebenenfalls eine gesellschaftliche Ungleichheit noch verstärken.

Diese Verallgemeinerung des Pareto-Prinzips ist von enormer Bedeutung. Sie erlaubt es den Ökonomen, Fragen der Effizienz von denen der Verteilung zu trennen. Damit ist die Möglichkeit gewonnen, nüchtern eine Kosten-Nutzen-Analyse vorzunehmen, ohne auf Fragen der Gerechtigkeit eingehen zu müssen. Solche Analysen bilden die Grundlage für wirtschaftspolitische Empfehlungen durch die Ökonomen ( economic policy ). Die Abkopplung von Verteilungs- und Gerechtigkeitsfragen macht dabei die Objektivität – im Sinne von Wertfreiheit – dieser Empfehlungen aus.34 Diese Auffassung knüpft an die Position Max Webers im Werturteilsstreit an. Sich gegen die bekenntnishaften »Kathederwertungen« und »Professoren-Prophetie« wendend, d. h. gegen »weltanschauliche« und »parteipolitische« Stellungnahmen des Wissenschaftlers, suchte Weber den reinen, wertfreien »fachmäßigen« Standpunkt zu setzen.35 Der begriffliche Schlüssel dazu bestand für ihn in der Trennung zwischen Zwecken und Mitteln, auf welche sich dann die Trennung von Werturteilen und Tatsachenurteilen abbilden lässt: Der Wissenschaftler kann nur empirisch über die Eignung eines Mittels zu einem Zweck urteilen. Ob aber ein Zweck wünschenswert sei, stellt ein Werturteil dar, welches er sich versagen muss. In gesellschaftlichen Fragen muss darüber etwa im politischen Diskurs entschieden werden. Die Gesellschaft muss sich also darüber klar werden, was sie will, und der Wissenschaftler kann ihr dann sagen, ob und wie sich diese Zwecke am besten erreichen lassen. Diese Auffassung steht offenkundig auch hinter dem Unterfangen, den Verteilungs- vom Effizienzaspekt zu separieren. Befördert wurde diese Haltung noch von der neopositivistischen Wissenschaftsphilosophie des Wiener Kreises – mit starkem Einfluss etwa auf Robbins –, welche die empirischen Urteile für die einzig sinnvollen erklärte und somit die Werturteile nicht nur abtrennte, sondern überhaupt suspekt erscheinen ließ.

Erlauben wir uns schon an dieser Stelle einen kritischen Blick. Problematisch ist dieser Zug aus zwei Gründen. Erstens wird die Frage übergangen, ob die Verbesserung aller auch praktisch möglich ist. Man sieht sofort, warum es den Ökonomen legitim erscheinen muss, diese Frage auszuklammern: es handelt sich um eine soziologische Frage, denn Möglichkeit und Unmöglichkeit hängen von außerökonomischen Faktoren ab. Hier berühren wir eine Grenzfläche, welche die Ökonomen ausblenden. Darf man sie allerdings nicht ausblenden, wie die Kritiker der Neoklassik meinen, so wird die Frage nach der praktischen Realisierbarkeit wieder relevant.

Der zweite Grund hat mit der Trennung von Effizienz- und Distributionsaspekten zu tun. Wie können die Ökonomen einerseits die Distributionsfrage als eine Wertfrage kenntlich machen und als solche ausklammern, andererseits aber anhand des Effizienzkriteriums entscheiden wollen, ob eine politische Reform wünschenswert ist? Ist letzteres etwa keine Wertfrage? Eine Effizienzsteigerung im Sinne einer potentiellen Paretoverbesserung ist den Ökonomen ja nicht nur als Mittel zum Zweck, sondern an sich erstrebenswert. Die Ökonomen leugnen diese Wertdimension, indem sie ihr Kriterium der Effizienzsteigerung nicht auf einen externen Wertmaßstab gründen, sondern sich auf die ›Naturanlage‹ des Individuums berufen (d. h. eigentlich auf die Modellannahme), beständig nach mehr zu streben. Wünschenswert soll also heißen: wünschenswert für die Individuen. Die Ökonomen erlauben sich also, im Namen der Individuen zu sprechen und die Effizienzsteigerung als deren ureigentliches Interesse darzustellen. Nun beachte man aber: Die Ökonomen geben vor, über den faktischen Nutzen einer Reform im Namen der Individuen zu urteilen. Aber nun ist es ja gerade so, dass de facto nicht alle, vielleicht gar nur eine Minderheit eine Verbesserung erzielt, und die übrigen sich unter Umständen sogar verschlechtern. Die Ökonomen sprechen über eine faktische Reform, aber nicht im Namen der faktisch betroffenen Individuen, sondern der Individuen unter hypothetischen Umständen, an deren Herbeiführung sie in der Regel selbst nicht glauben. Hier klafft eine Lücke in der Argumentation, die nur durch die Annahme überbrückt werden kann, dass es einer Gesellschaft besser geht, wenn sie reicher ist, auch wenn der Reichtum ungleicher verteilt ist. Aber dies ist eine Annahme über das kollektive Wohl, welche zu begründen wäre, als unbegründete aber ein Werturteil der Ökonomen kaschiert.

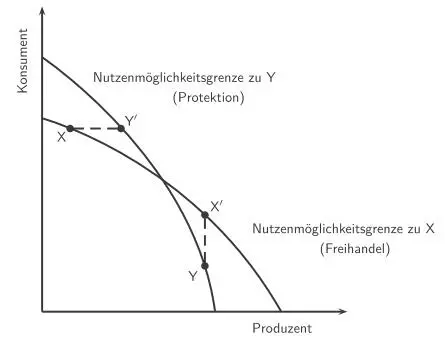

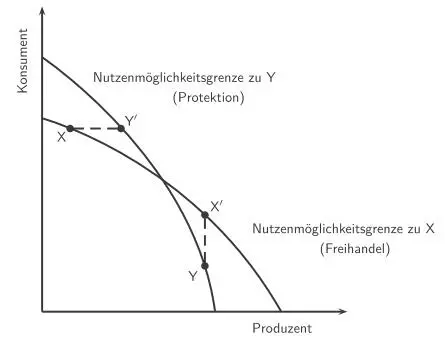

Es ist der Mühe wert, diesen Punkt in technischen Begriffen herauszuarbeiten. Bereits 1941 zeigte der ungarische Ökonom Tibor de Scitovsky, dass das Kaldor-Hicks-Kriterium zu widersprüchlichen Resultaten führen kann, da es Situationen zulässt, in welchen der Übergang von einem Zustand X zu einem anderen Zustand Y ebenso wünschenswert ist wie der umgekehrte Übergang.36 Dieses Paradox kann man auch am Beispiel der Korngesetze aufzeigen, also am Streit um den Freihandel. Abbildung 2zeigt die sogenannte Nutzenmöglichkeitsgrenze, welche den je höchstmöglichen Nutzen eines Akteurs als Funktion desjenigen der anderen Akteure zeigt. Es handelt sich also um alle Pareto-optimalen Kombinationen von Nutzenwerten. Wir betrachten ein System, in welchem sich ein Konsument und ein Produzent gegenüberstehen, und welches den Punkt X einnimmt. Ein Übergang vom Freihandel zur Protektion des fraglichen Produktionszweiges würde das System an den Punkt Y verschieben, dem eine veränderte Nutzenmöglichkeitsgrenze zugeordnet ist. Der Produzent würde sich verbessern, der Konsument verschlechtern. Gleichwohl wäre diese politische Reform nach dem Kaldor-Hicks-Kriterium wünschenswert, da auch nach Entschädigung des Konsumenten, d. h. Übergang auf der Nutzenmöglichkeitsgrenze von Y zu Y ′, der Produzent noch einen Gewinn davonträgt. Allerdings gilt auch das Umgekehrte: Steht das System an Punkt Y , stellt der Übergang zum Freihandel eine potentielle Paretoverbesserung dar, da nach Entschädigung des Produzenten ( X zu X ′) der Konsument nach wie vor besser dasteht.

Abb. 2: Das Paradox von de Scitovsky: Sowohl der Übergang von X zu Y als auch seine Umkehrung stellen eine potentielle Paretoverbesserung dar.

Die Wurzel dieses Problems liegt darin, dass die Entschädigung nicht tatsächlich vorgenommen werden muss. Muss sie dies doch, ändert sich die Situation nämlich grundlegend. Denn nun gilt: Wenn eine Gesellschaft am Punkt X angesiedelt ist, ist ein Übergang zum Protektionismus inklusive Entschädigung des Konsumenten, d. h. zu Punkt X ′, eine Pareto-Verbesserung; umgekehrt, wenn sie durch den Punkt Y beschrieben wird, stellt ein Übergang zum Freihandel mit Entschädigung des Produzenten eine Pareto-Verbesserung dar. Das Paradox verschwindet. Zugleich sieht man aber deutlich am hervorgehobenen Wenn-Teil der ausgesprochenen Empfehlungen, dass man es nunmehr mit einer bedingten Empfehlung zu tun hat. Gegenstand der Bedingung ist aber die bestehende Einkommensverteilung. Dies bedeutet jedoch, dass sich Fragen der Effizienz und der Verteilung mitnichten voneinander trennen lassen. Die Diskussion in technischeren Begriffen zeigt mithin sehr präzise die Fragwürdigkeit der Objektivität wirtschaftspolitischer Empfehlungen, die auf dem angeblich wertfreien Effizienzkriterium gegründet sind.37 Auf dieser Grundlage können auch renommierte Ökonomen wie der Wirtschaftsnobelpreisträger Joseph Stiglitz ihrem Fach vorwerfen, sich von einer wissenschaftlichen Disziplin zu einem cheerleader des laissez-faire-Kapitalismus gewandelt zu haben.38

Читать дальше