Diese Eigenschaften machen Parkour damit unter wissenschaftlichem Aspekt zu einem sogenannten Lifestylesport(Wheaton, 2013; Gilchrist & Wheaton, 2016) und ihre Teilnehmer zu einer Szene(Hitzler, Bucher & Niederbacher, 2001). Dabei tauschen sich die Aktiven über ein bestimmtes Thema aus, definieren und identifizieren sich damit und entwickeln es schließlich weiter. Altersklasse, Herkunft oder Geschlecht spielen dabei eine untergeordnete Rolle.

Ihr Sporttreiben wird für sie so tatsächlich zu ihrem Lebensinhalt und zu einem festen Bestandteil ihrer Persönlichkeit und ihres Selbstbildes.

3.2Die Organisation der Parkour-Szene

Kontakt zur Parkour-Szene stellt man heutzutage vor allem online her. Die Aktiven versammeln sich in Social-Media-Gruppen und Internetplattformen, verabreden sich dort und organisieren sich informell – also ohne regulierenden Rahmen (z. B. Verein oder Verband). Dabei tauschen sie sich aus, verabreden und inspirieren sich.

Um lokal aber eine höhere Kompetenz und eine einheitliche Adresse für Parkour bieten zu können, haben sich manche lokalen Gruppierungen auch örtlichen Sportvereinen angeschlossen oder haben selbst schon einen eingetragenen Verein (kurz: e.V.) gegründet.

Prinzipiell ist es heute durch Online-Suchmaschinen zudem recht einfach geworden, örtliche Gruppierungen ausfindig zu machen.

Ansonsten gilt für viele Traceure das „Kennst du einen, kennst du alle“-Prinzip, das durch die tief verwobenen Strukturen der noch überschaubaren Szene begünstigt wird. Demnach kann man oftmals einen schon bekannten Traceur nach Tipps oder Kontaktpersonen in anderen Städten fragen – mit einer recht hohen Chance auf Erfolg. Aber Vorsicht! Es gibt nicht nur eine Parkour-Szene!

Tatsächlich könnte man zwischen verschiedenen unterscheiden …

■private Gruppierungen (Freundeskreis/Kleingruppe);

■lokale Szenen (Stadt-/Kreisgebiet);

■regionale Szenen (Bundesland/Region);

■nationale Szenen (Nation);

■internationale Szenen (z. B. Kontinent);

■die globale Szene (weltweit).

All diese Subkategorien haben (mehrere) eigene Foren und Plattformen und organisieren sich teils höchst unterschiedlich. So ist der Szenebegriff eines einzelnen Traceurs durch seine eigenen Kontakte und sein eigenes Engagement auf entsprechender Ebene bedingt. Nur dort, wo er sich selbst einbringt und beteiligt, gehört er auch dazu.

Zwei Athleten können also von zwei verschiedenen Parkour-Szenen sprechen – je nachdem, in welchen Kreisen sie sich bewegen und austauschen.

Treffen sich Traceure, dann geht es meistens um Training. Dazu organisieren sie sich aber nicht nur lokal mit anderen, sondern reisen auch zu großen Szenetreffen in andere Regionen der Welt!

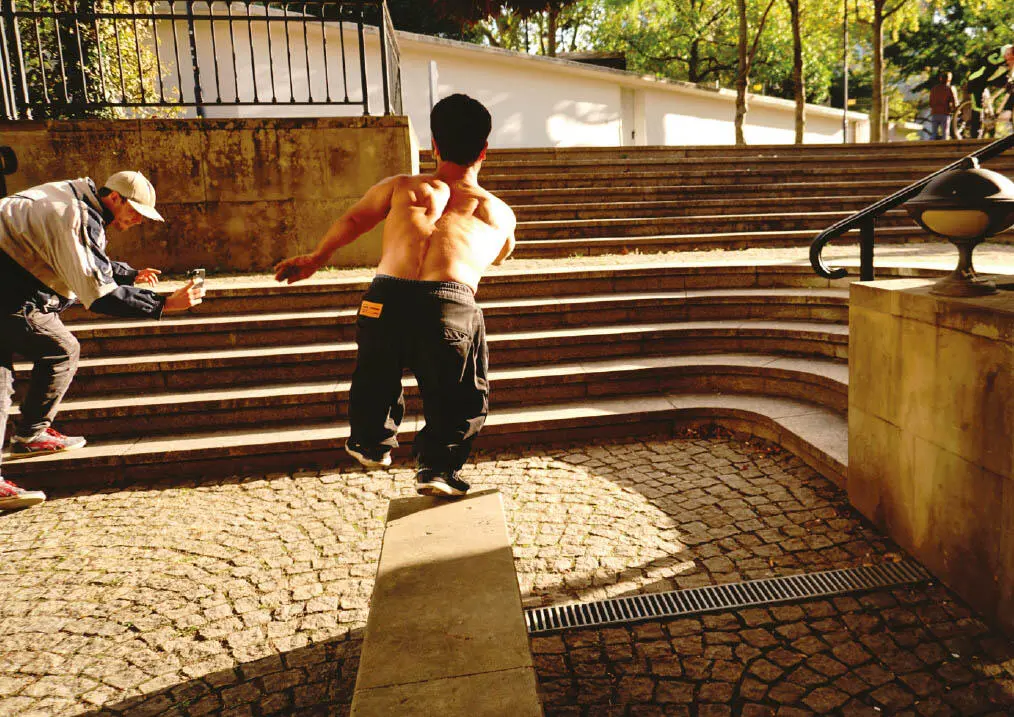

Traditionell verabreden sich die Traceure lokal zu freien, selbstständigen Trainingsmeetings (auch: Session ). Diese sind geprägt durch ihren informellen Charakter und eine offene Struktur – ohne Trainer. Man tauscht sich aus und trainiert „auf Augenhöhe“. Jeder lernt vom anderen. Dabei werden Uhrzeit und Treffpunkt oftmals spontan ausgemacht. Stellenweise gibt es aber auch regelmäßige Angebote, die wöchentlich oder monatlich zu festen Terminen stattfinden.

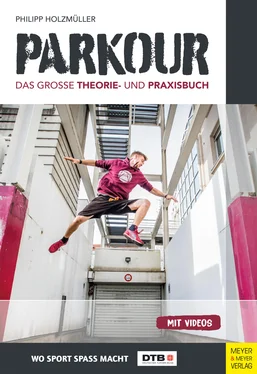

© Georgij Sosunov

Abb. 8: Eine Session ist ein Treffen unter Gleichgesinnten .

Ähnlich wie beim Skateboarden bleiben die Traceure dabei meist an bestimmten Spots (dt.: Trainingsstelle ). Dort trainieren sie dann zu Beginn erst einzelne Bewegungen, spielen etwas oder tüfteln an Herausforderungen, um sich an die Umgebung zu gewöhnen. Später werden dann vielleicht Runs (dt.: Läufe ) zusammengesetzt oder an Kombinationen gewerkelt.

Das medial regelmäßig verbreitete Bild von Parkour-Läufern, die einfach geradeaus durch die Stadt sprinten, stimmt so also nicht. Ohne das Testen von Materialfestigkeit, Landeflächen oder kreuzenden Straßen wäre das auch viel zu gefährlich!

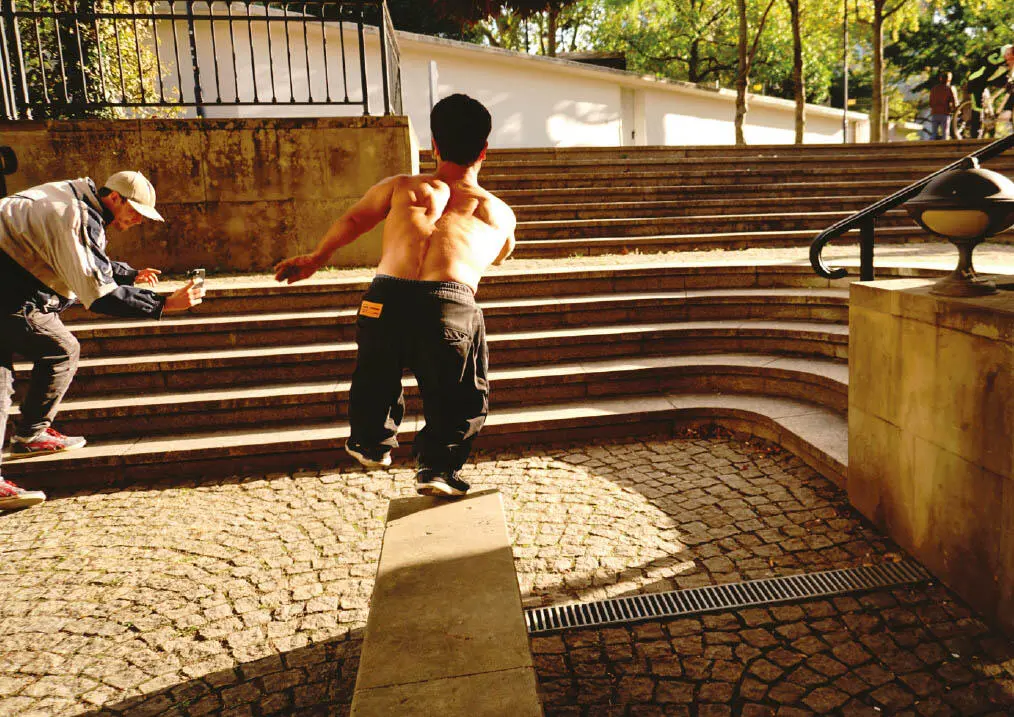

Über seinen persönlichen oder lokalen Kreis hinaus trifft man sich in der Szene dann klassisch auf sogenannten JAMs (wörtlich übersetzt: Marmelade ). Ursprünglich aus der Musik stammend, bedeutet das ein Zusammenkommen von unterschiedlichsten Personen und die Vermischung ihrer Stile und Gedanken. Inhaltlich steht im Parkour dabei klassischerweise ein freies, kaum strukturiertes Training im Vordergrund.

Die Gäste finden zusammen und lassen sich vom Geschehen des Tages leiten. Kommunikation, Austausch und Gemeinschaft gelten dabei als die zentralen Komponenten.

© Moritz Hofmeister

Abb. 9: Zwei Traceure beim gemeinsamen Austausch auf der „RuhrJAM“

Moderne, professionalisierte und akribisch organisierte Veranstaltungen kann man dagegen auch als Parkour-Events unterscheiden. Dabei gibt es oft geregelte Übernachtungsmöglichkeiten, geleitete Workshops und Spottouren oder, heutzutage, auch Wettkämpfe.

Innerhalb der Trainierenden wird aber alles einfach JAM genannt – das ist effizienter.

© Moritz Hofmeister

Abb. 10: Die „RuhrJAM“ in Mülheim a. d. R. ist eines der größten Parkour-Events in Deutschland .

Wettbewerbe – in der Szene Competitions genannt – sind inzwischen zu einem Teil des modernen Parkour-Sports geworden. Doch das war nicht immer so.

Da sie dem ursprünglichen Wert der Konkurrenzfreiheit widersprechen und ihren Fokus meist auf Darstellung und Athletizismus, anstatt auf Inklusivität und Teilhabe legen, werden sie vor allem unter wertorientierten Traceuren eher kritisch betrachtet. Diese sehen durch den Fokus auf das Spektakel das eigentliche Image von Parkour gefährdet, welches Bewegungsfreude für jedermann propagiert, und sehen folglich auch die authentische Vermittlung in Gefahr, wenn Stereotype und Fehlinformationen ihre Arbeit erschweren.

Auf der anderen Seite bieten Wettbewerbe vielen Athleten jedoch die Möglichkeit und Perspektive, von ihrer Leidenschaft zu leben, Parkour in ihren eigenen Nationen durch Sponsoren- und Fördergelder zu entwickeln und sich auch durch persönliche Herausforderungen und Erfahrungen selbst zu fordern und zu entfalten.

So gesehen, bieten diese wettbewerbsorientierten Veranstaltungen eine dienliche Plattform, um sich innerhalb der Parkour-Welt zu etablieren, eine gewisse Reichweite zu erwirtschaften und schließlich lokale Geldgeber davon zu überzeugen, in den Parkour-Sport zu investieren. Auf diese Weise können Wettkampfathleten, neben der individuellen Persönlichkeitsentwicklung, auch ihren regionalen Communitys helfen.

© Peter Spoelma

Читать дальше